1995年1月17日未明、神戸市垂水区の自宅二階で熟睡していた私は、突然激しく揺さぶられた。揺れは途方もなく長く感じられた。地震だとは思わなかった。地震にしては揺れが大きすぎると思った。誰かが家を上からつかんで、思いきり振り回していると感じた。寝惚けたせいかもしれないが、その誰かとは、巨大な恐竜の姿をしていたような気がする。

揺れがおさまったあとで、はじめて地震であると気がついた。神戸がこんなに揺れたのなら、さては東海大地震が起ったに違いないと、浜松に住む母に電話を入れた。電話口で母は、地震が起ったのは神戸だと教えてくれた。

昼前には、壊れなかった家の中でテレビを見ていた。その前に、うわさが伝わってきた。近所の人から、長田区がひどく被害を受けたという話を聞いた。高速道路が落ちたらしいという話も耳にした。それからあと、日が暮れるまで何をしていたかは思い出せない。町が静まりかえっていたこと、手帳に書き付けていた予定が一切無効になってしまった解放感、まるで元旦の朝のように世の中があらたまってしまった感じ、テレビが流しっ放しにしていた被災地の映像、それらを切れ切れに思い出す。誤解を恐れずにいえば、崩壊した現実よりも白紙と化した未来が新鮮だった。

| |

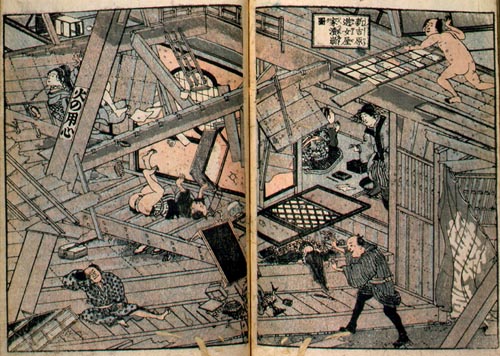

| 図1 神戸、1995年 | |

翌日から、灘区の勤め先に自転車で通った。途中で何度も写真を撮った。その多くは倒壊した建物で、カメラを向けた動機を告白すれば、「絵になる」のひとことであった。「これは絵になる」と思いつつシャッターを押した建物は、ご覧の銀行(図1)である。中層階がつぶれており、この地震がもたらした被害の典型を示していた。

実をいえば、広い交差点に面したこの銀行は、すでに何度も「絵になっていた」。テレビが繰り返しその映像を流していたからだ。早くも、震災の「名所」とも呼ぶべき場所が出来上がっていたことに驚かされる。

私は、それに合わせて、カメラを向けただけかもしれない。私は確かに被災地にいたはずなのに、被災地の外で編集された映像に行動を縛られたことになる。

東京や大阪から被災地に入ったテレビ局のカメラクルーが、より悲惨な、より劇的な映像を求めたのに対し、地元のサンテレビが被災地のいわば「絵にならない」映像をあまり優劣をつけずに淡々と流し続けたのは好対照であった。どこがやられた、誰が無事だったという身近な情報を伝えた点で、後者の報道姿勢は評価された。

極言すれば、メディアは報道したいものしか報道しない。何を伝え、何を伝えないかは、さまざまな段階での判断が複合した結果だろう。被写体もカメラアングルも、現場でのカメラマンやディレクターの意図的な、あるいは無意識の判断にもとづいて選定され、その映像が送り込まれた先のテレビ局では、別人による編集作業がなされ、音声を加え、キャスターやコメンテーターを配した番組に仕立てられる。

地震の直後から死者の数が最も重要なニュース価値を与えられた(ただし死者の映像は流されなかった)。死者が6000人を超え、被害の全貌が明らかになるにつれ、今度は彼らの悲惨な死に方と、まるで対を成すかのように、死からの脱出、救出、救援の様子とがニュースになった。つまり、テレビも新聞も雑誌もこぞって、悲劇と美談を洪水のように流し始めたのだった。

とりわけ、倒壊した建物の下敷きとなり、身動きがとれないまま焼け死んでいった人々の話は悲惨を極めた。まさに火に包まれようとするその極限で、夫婦や親子のさまざまな死に別れがあったことを、メディアはまるで見てきたように伝えた。

さて、まったく同じ話が、その140年前、安政2年(1855)10月2日夜に江戸で起った安政大地震の際にも出回ったことをどう考えればよいだろうか。

仮名垣魯文がまとめた『安政見聞誌』(図2)は、つぎような悲話を伝える。本所中の郷弁天小路の八百屋新助の妻は、落ちた梁の下敷きとなり身動きが取れなくなった。やがて、そこに火の手が迫る。懸命に救い出そうとする夫に向かって、妻は「妾を赦んとて時うつれバ御身を始三人の子迄危し」と諭し、夫は成す術もなく三人の子の養育を誓い、成仏せよと言葉をかけてその場を立ち去る。ところが、梁が焼けると軽くなり、妻は脱出に成功したというから、あるいは奇談と呼ぶべきかもしれない。

| |

| 図2 『安政見聞誌』1856年、東京大学自信研究所所蔵 | |

実は、これとほとんど同じ逸話が、広島の原爆を扱った井伏鱒二の『黒い雨』の中でも語られている(こちらは悲劇のまま終る)。都市の大災害ではよく似たことが起るのだと、とりあえずは考えることにしよう。しかし、そうした出来事がわざわざ選び出され、報道される理由はいったい何か?

安政大地震における民衆の動向を分析した北原糸子氏は、『安政見聞誌』が哀話・悲話・奇談を積極的に取り込んでいることを指摘し、「こういった類の人の涙を絞る話や、世の中には人間には見えない神意のあることを口にすることで、地震で受けた衝撃や感情的緊張がなに程か解消されていく社会的・心理的効用のあったことも考えられる」とする(『安政大地震と民衆』三一書房、1983年)。

地震発生から二日目、すでに10月4日には江戸の市中に被害の様子を伝えるかわら版が出回った。どの町がつぶれ、どの町が焼けたか。どこでどのぐらい人が死んだか。まずはそんな情報が文字と画像で流された。版を改めたことを紙面に示して、情報の更新を売り物にしたものがある。すべては無届の出版であった。

幕府による被害状況の公式発表が一切なく、武家社会の出来事には公然と言及できないという、その背後の事情を知っておく必要がある。いわば日常生活が突然断ち切られたあとに出現した無情報空間で、かわら版は、災害情報を伝える最初のメディアとして商品価値を有したのだった。ひと月ほどたって、幕府がかわら版の出版を禁じるのは、必ずしも内容が反幕的だからではなかった。むしろ、その氾濫ぶりに、出版そのものの統制がきかなくなることを恐れた処置であったと考えられる。

災害死にかぎらず、遺族が死者の死にざまを語ることは普通に行われる。通夜の席では、弔問客を迎えるたびに儀礼のように繰り返される。葬儀での遺族代表の挨拶とは対照的に、それは私的な会話に終始する。死にざまを口にし、聞き手がそれを共有したと信じることで、遺族は癒される。おそらく、それとよく似たことを、大災害に見舞われた社会はもっと大規模に必要とするのだろう。

| |

| 図3 鯰絵「大津ぶれぶし」、東京大学社会情報研究所蔵 | |

そう考えるなら、悲劇や美談を満載するからという理由で、現代の災害報道を簡単には断罪できない。それは、テレビのワイドショー無用論に対する反論として、ほかならぬ視聴者がそれを求めるからだと開き直ることとは違う。そうした情報の流通が、実は被災者を沈静化させる役割を担っていることを否定できないからだ。

再び私の体験に引き付けてみる。情報はまず外部から(テレビを見た母から電話で)与えられた。現場では断片的な情報しか手に入らない。しかし、ひとりひとりの人間にとっての体験とは絶対なものであり(死はその極致だろう)、それを断片だと受け止めるのは、災害の全体像を作り上げようとする力が個人を超えたところで働くからだ。おそらく、メディアによる災害報道とは災害にかたちを与える行為なのであり、それを待ってはじめて、被災者・傍観者を問わず、彼らの目に災害が姿を現わす。

阪神大震災も安政大地震も、ともに大都市を襲った直下型地震であったという点で、被害状況が似ていた。それゆえに被災者の行動にも似通う点が多かった。転倒したかたちではあったが、私が真っ先に自分の安否を肉親に伝えたように、江戸の人もかわら版を送ることで国元に安否を伝えようとした。被災地のまっただ中にありながら、テレビを通して地震について知ろうとしたように、江戸の人もまたかわら版を買い求める必要があった。むろん、1995年の神戸と1855年の江戸では、人間の行動を縛る社会の規範も、メディアの性格も大きく違うが、それでもなお、安政大地震の災害報道の検証は、ひるがえって現代の災害報道がどのように出来上がっているかを教えてくれる。

あの朝、暗闇に、私は恐竜の姿を確かに見たのだから、たとえそれが映画「ジュラシック・パーク」の影響であったとしても、江戸の人たちが地震を大鯰の姿に託したところで何ら不思議はない。

(本館助教授/近代日本美術史)

Ouroboros 第9号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成11年11月25日

編者:西秋良宏/発行者:川口昭彦/デザイン:坂村健