「カンバス」としての土器

西アジア先史土器における彩文装飾

小高敬寛 |

|

1

|

|

西アジアの先史時代に製作された土器には、しばしば色鮮やかな顔料でさまざまなモチーフの彩文が施されている。西アジアの諸遺物を展示する博物館や展覧会では、彼の地の先史文化を象徴する優美な工芸品として、これら彩文土器が大きく採りあげられていることが多い。学史を紐解いてみても、彩文土器はとりわけ目を惹く遺物として、古くから研究の対象とされてきた。特に、文様の意匠・配置・組み合わせは、土器による編年研究においてきわめて有用な情報であり、ひいては特定の考古学的文化の存在や拡がりを示す指標とされる場合もある。 しかし、ここでは編年や考古学的文化の指標という視点からではなく、土器工芸における装飾の一種としての彩文という観点から俯瞰してみたい。当時の人びとが彩文土器をつくり、眺め、触れたとき、何を思い何を感じていたのかを想像するための一助として、学術的な視座から話題を提供できれば幸いである。 ■土器装飾の発展 前7,000年頃、西アジアの地において初めて普及した土器は、ほとんどが無文の作品であり、それらに装飾的な要素を見出すことは難しい。たとえば、最初期の土器の一種と考えられる、シリア北西部の「ケルク土器」にはまったく装飾がみられない(Tsuneki et al.1998;Miyake 2003)。また、ほぼ同じ時期の「ブラック・シリーズ」と呼ばれる一群の土器には、トルコ南東部のアカルチャイ・テペから出土したものに刻文(※1)の存在が(Arimura et al. 2000)、シリア北部のテル・サビ・アビヤドIから出土した資料に暗文の存在が指摘されているものの(Akkermans et al. 2006)、いずれもわずか1点ずつ図示されているのみで、必ずしも積極的に土器を装飾する行為を想起させるものではない。装飾の乏しさは、鉱物の混和、暗色系でミガキ調整の器面、単純な鉢形器形などと並んで、最初期の土器に多くみられる顕著な特徴の一つといえる。

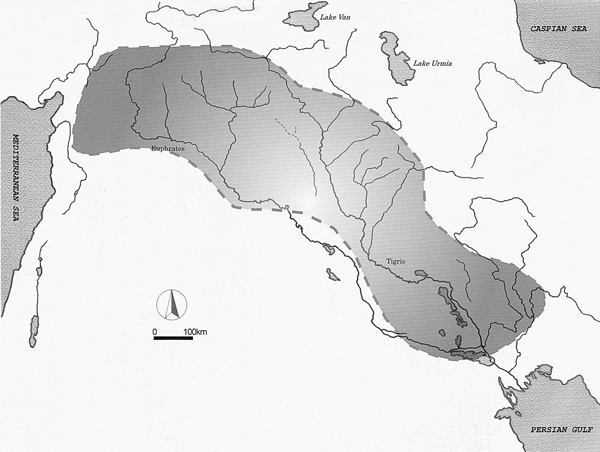

その後、土器製作の発展と多様化に伴って、土器の器面にはさまざまな装飾が施されはじめる。その技法には、粘土紐や粘土塊を成形して器面に貼り付けた文様(貼付文)(図1)、器面を道具で引っ掻いて描いた文様(刻文)、爪あるいは棒状や櫛の歯状の道具を押捺してつけた文様(爪形文、刺突文、櫛歯文など)、胎土をユビで摘み上げて施した文様などがある。当初、彩文による装飾は決してありふれたものではなかったが、前7千年紀半ばまでにユーフラテス川から東側で徐々に普及し、特に北メソポタミアからザグロスでは珍しいものではなくなっていた。東京大学によるイラク北部のテル・サラサートⅡ(深井他編1970;Fukai and Matsutani eds. 1981)、あるいはシリア北部のテル・カシュカショクⅡ(Matsutani ed. 1991)やテル・コサック・シャマリ(Nishiaki and Matsutani eds. 2001)の発掘調査でも、この時期に特徴的な貼付文をもつ土器と並んで、彩文土器が出土している。この時期の彩文土器の文様は、連続する三角形、平行する斜線やジグザグ、縦方向の波状線などの単純な幾何学文であり、概して粗雑に施文されている。そして、あくまで土器の装飾技法のなかで突出したものではなかったし、そもそも装飾される土器自体が決して多くはなかった。 ■精製彩文土器の登場 この状況が一変するのは、前7千年紀後半のことである。「サマッラ土器」と呼ばれる一群の土器がメソポタミア地方に現われ、イラン南西部からイラク全域、シリア北部、そしてわずかながらトルコ南東部に至るまで、瞬く間に拡がっていく(図2)。サマッラ土器の最大の特徴は、先行する土器に比べて精選された粘土が用いられること、そして、明色地の上に暗色系主体の彩文の施された土器が圧倒的な割合を占めることである。その文様は、おもに階段文、雷文、ジグザグ文、ペグ文などの幾何学文であり、これらは基本的に横方向の線で帯状に区切った文様帯のなかに、繰り返し丁寧に施文される。また、動態の人物・動物などの具象文も散見され、とりわけ坏形器形の内面に配される場合が多い。

サマッラ土器の精緻なつくりと鮮明な彩文は、それ以前の彩文土器とはかけ離れた、まったく異質な印象を我われに与えてくれる。その印象は当時の人びとにとっても新鮮であったようで、それがサマッラ土器の急速に拡散する要因の一つとも考えられる。のみならず、サマッラ彩文土器は他の種類の土器にも大きな影響をもたらした。たとえば、サマッラ土器の出現以前のイラク北部には、「ハッスーナ土器」と呼ばれる明色地にしばしば刻文を縦方向に配列した土器が分布していたが、サマッラ土器がこの地に及ぶとハッスーナ土器にも彩文が多用されるようになり、刻文の配列も横方向のものが増えてくる。両者はしばしば共伴するため、過去にはハッスーナ土器の範疇でサマッラ土器を捉えるむきもあったが(たとえばDabbagh 1965)、サマッラ土器の影響によってハッスーナ土器が変化し、サマッラ土器に似通ってくるというのが実情のようだ。 ところで、ほぼ同じ時期、イラク南部に「ウバイド土器」と呼ばれる土器が出現する。この土器には彩文による装飾が多くみられ、断面S字形の盛行といった器形などの共通性も多いことから、サマッラ土器との関係性が古くから指摘されてきた。編年上サマッラ土器のほうが古く、ウバイド土器はその系譜を引き継いだ新しい土器というのが伝統的な見解であったが、1980年代に発見された最も古いウバイド土器(ウバイド0土器)は、この変遷過程の再考を促した(Huot ed. 1983,1987,1991,1996)。ウバイド0土器とサマッラ土器の年代にはさほど差がないうえ、両者の器形や装飾などの諸属性はいずれも酷似している。ウバイド土器からサマッラ土器が派生したとする、従来の説とはまったく逆の見方をする研究者さえ存在するが(Blackham 1996)、筆者は基本的に両者を同一視すべきと考えている。いずれにせよ、両者はより密接な関係性をもっていたことが証明されつつあり、おそらく精緻な彩文土器として一元的に登場したのである。

サマッラ土器は北メソポタミアにおいて地域的に変化を遂げ、やがて「ハラフ土器」と呼ばれる新種の土器を生み出す。その過程は、シリア北部のテル・サビ・アビヤドⅠで連続的に観察される(Akkermans ed.1996)。ハラフ土器は、サマッラ土器にも増してきめ細やかな胎土、そしてパネル状の区画のなかに時には二色の顔料を用いて施される華麗な彩文から、彩文土器の頂点ともいうべき西アジア先史時代の代表的な美術工芸品になっている。日本隊による調査では国士舘大学や筑波大学の発掘で出土している他、東京大学が1960年代にイラク北部で行なった踏査で多数収集され、同大学の総合研究博物館に収蔵されている(谷一・松谷1981)。ハラフ土器は、サマッラ土器よりもさらに遠くトルコの地中海岸やアゼルバイジャン地方にまで及び、北メソポタミアを核とした広範な分布をみせる。その一方で同じ時期の南メソポタミアでは、上述のウバイド0土器に後続するウバイド前期の土器が分布を拡大し、ティグリス川の支流、ディアラ川付近を境に北のハラフ土器と対峙していた(図3)。かくして、メソポタミアを中心とした西アジア先史時代の彩文土器文化は、その頂点を極めた。

サマッラ土器、ウバイド前期土器、ハラフ土器の三者は、少なくともサマッラ土器を媒介として互いに関係をもちながら成立した土器であり、多様化の方向に進んでいたそれまでの土器とはまったく異質なものである(本書所収のルミエール論考参照)。その最大の違いは精緻な彩文土器を主体とする点であり、それはおそらく隆盛の一要因でもあった。分布の急速な拡がりは、土器製作技術の違いだけでなく、当時の人びとの土器に対する概念の変化、土器と土器装飾(つまり彩文)の意味の変化をも想起させる。そこで、筆者はこれらを「精製彩文土器」と呼び、それ以前の彩文土器を含むさまざまな土器との差異を強調すべきであると考えている。 なお、東京大学がイラン南西部マルヴ・ダシュト盆地で発掘したタル・イ・ムシュキやタル・イ・ジャリA・B出土の彩文土器もほぼ同じ時期の所産と考えられるが(図4)、メソポタミア地方との直接的な関連性は認められない(深井他編1973; 曽野1974; Egami et al.1977)。ただし、イラン西部の多くの地域では、サマッラ土器あるいはウバイド前期土器に類似した彩文土器が製作されていたことを申し添えておく。

|