研究者・企業家・教育者

|

| 橘 由里香 |

I.科学者・小柴の特殊性 〜 古き良き時代の科学者と現代的な科学者の融合 〜「研究の中の苦労?夢を追いかけさせてもらっているから、苦労なんて感じない。物理は楽しい。物理をやっていて苦しいと思ったことはない」 (1)科学者のイメージ

科学者と言われたとき、私たちはどんな人物像を思い描くだろうか。形振り構わず、一日中、研究室に引きこもり、研究に没頭している。頭脳明晰であるが、世情には疎く、人付き合いが苦手。周囲からは、「あの先生は偉いけれど、ちょっと世間知らずで・・・」と尊敬と苦笑を交えて語られる、といったところが一般的ではないか。ステレオタイプではあるが、「古き良き時代の科学者」は多かれ少なかれ、このような特徴を備えていたようである。例えば、夏目漱石の門下生でもあった物理学者の寺田寅彦(1878-1935)をモデルに、漱石が書いた『三四郎』の登場人物、野々宮宗八は、「理科大学(今の東大理学部)の穴倉で半年も光線の圧力実験をしている人物」であり、すこぶる質素な身なりをしている。三四郎には、「それで、穴倉の底を根拠地として欣然とたゆまずに研究を専念に遣っているから偉い。然し、望遠鏡のなかの度盛がいくら動いたって現実世界と交渉がないのは明らかである。野々宮君は生涯現実世界と接触する気がないのかもしれない」と評され、「自分もいっそのこと気を散らさずに、活きた世の中と関係ない生涯を送って見ようかしらん」と思いを巡らされる。一方、当の野々宮も、「僕は穴倉生活を遣っていれば済むのです。近頃の学問は非常な勢いで動いているので、少し油断するとすぐ取残されてしまう。(中略)これでも遣っている当人の頭の中は激烈に働いているんですよ。(中略)だから夏でも旅行をするのが惜しくってね」と話し、車掌に教わらないと電車の乗り換えも一人で出来ないと、世俗を捨てて超然としていることを誇らしげにすら語るのである。

そもそも、「科学を研究する科学者」が「職業」として認知されるのは、19世紀になってからである。英語では「科学者(scientist)」という言葉は、イギリスの哲学者ヒューウェルが、その著作『帰納的諸科学の哲学』(1840年)の中で、造語として用いたのが最初とされている。つまり、それまでは「科学を研究すること」は職業であるとは認識されていなかったのだ。では、ガリレオ(1564-1642)やコペルニクス(1473-1543)やニュートン(1642-1727)は科学者ではなかったのか。この問いに、村上陽一郎は「ニュートンは少なくともscientistと呼ばれたことはなかった。しかし、科学は神学的な自然解釈を共有しなければならないと考えていた。つまり、キリスト教的な神学に裏打ちされた知をもとめていたphilosopher(哲学者=知を愛する人)であった」(『科学者とは何か』、新潮選書、1994年)と説明する。また、『道楽科学者列伝』(中公新書、1997年)の著者、小山慶太は、手製の望遠鏡で夜ごと天体観測を行っていたガリレオは、仕事としてやっていたわけではなく、宇宙を探索する面白さに惹かれたからやっていたにほかならないとし、「天体観測は、ガリレオを三昧境へといざなう"遊び"であり、望遠鏡はそのための"玩具"であった」と考察する。 この点、夏目漱石は、正に「道楽と職業」と題した講演を1911年に行っている。漱石はその中で、 「芸術家とか学者とかいうものは、この点において(筆者注:自分本位という点において)我儘のものであるが、その我儘なために彼らの道において成功する。他の言葉で言うと、彼らにとっては道楽即ち本職なのである。彼らは自分の好きな時、好きなものでなければ、書きもしなければ拵えもしない。至って横着な道楽者であるが、既に性質上道楽本位の職業をしているのだから、やむをえないのです。そういう人をして己を捨ててなければ立ち行かぬように強いたりまたは否応なしに天然を枉げさせたりするのは、まずその人を殺すと同じ結果に陥るのです」(『漱石文芸論集』、岩波文庫、1986年) と語り、「科学者が物好きに実験室に入って朝から晩まで仕事をしている有様を見ると、世の中にこれほど自分本位な道楽はないと思わずにはいられない」という趣旨のことも述べている。かくいう漱石も、この時点では英文学者の道を捨て、すでに専業作家となっていた。道楽を職業にしていたのだ。 荒っぽく言えば、19世紀までの科学者は、基本的に知的遊戯として科学を追い、自然界の真理を解明するという夢を追っていたと言えよう。牧歌的であるが、「科学者」は必然的に、好きなことに打ち込めるだけの時間と金銭的余裕がある、ブルジョワジーが多かった。傍からみれば、余暇にわざわざ学問を楽しむ「変人」でもあった。 一方、20世紀になり、人は、科学が人の生活に対して奉仕することを望むようになった。理学より工学が重要視され、必然的に「役に立つ研究」が持てはやされるようになった。「科学」と「技術」の境界があいまいな、科学技術時代の到来である。科学者は国家のプロジェクトに駆り出されるようにすらなり、科学の研究は、費用も必要な人員も大規模なプロジェクトが当たり前となった。もはや一人で研究することが、ままならなくなったのである。 本稿の主人公、小柴の大学院時代の指導教官である山内恭彦は、『現代科学と人間』(中央公論社、1970年)の中で、自分の趣味である旅について、「昔の旅は、時間はあてにならなかったけれど、予定なしにぶらっと出かけ、天気のよしあし、気分、体調などに応じて、気の向いた方に行き、お金がなくなれば帰ることができた。最近の旅は、何週間か前に切符を買い、旅館を予約しなければならない。気ままということほとんど許されず、一人旅も歓迎されない」と語り、「このことは科学研究にもあてはまるようだ」と、嘆いた。今日では、研究の組織化が盛んで、大勢でやる共同研究も少なくない。面白くない問題はやらない、気が向かない時はサボるでは、共同研究はできないのだ。そこで、山内は「研究の能率は上がったが、自由と言うものの比重が少なくなった。外見的な阻害要因よりも先に、研究者が何とも味気なくなって、意気が揚がらなくなることの方が先に来るのではないか」と危惧するのである。 また、現代は、かつてないほど科学者の倫理観が批判を浴びている。第一には、「道楽者」の名残である一部の科学者が「自分のやりたい研究」しか見ず、「社会への影響」をあまりにも省みない結果、化学兵器や環境問題といった人類への脅威を引き起こしたと見られていることだ。第二には、DNAの二重らせん構造の解明で高名なワトソン(1962年度ノーベル生理学医学賞受賞)が、いかにライバルを出し抜いたか得意げに語り、同僚の悪口や女性科学者への蔑視などをあまりにも明け透けに綴った『二重ラセン』(1968年、タイムライフインターナショナル)を出版し、厳しい競争に明け暮れたり、鼻持ちならない振る舞いをしたりする「新しい科学者像」を世間に知らしめ、衝撃を与えたことだ。 現代の科学者は、研究能力だけでなく、プロジェクトの予算を取ったりライバルに先んじたりする上では戦略的で、しかも共同研究では上手くやっていけるような「企業家としてのバランス感覚」が求められていると言えよう。 1926年。そのような、牧歌的科学者から現代的科学者へゆるやかに移行する時代に、2002年度ノーベル物理学賞を『宇宙ニュートリノ検出へのパイオニア的貢献』で受賞した小柴昌俊(東京大学名誉教授)は生まれた。 (2)小柴という科学者

小柴と物理学との出会いは、中学1年の秋だという。父親が軍人であったため、自分も陸軍幼年学校に進むつもりであったが、小児麻痺を患い、その療養中に中学の担任から贈られた『物理学はいかに創られたか』(アインシュタイン・インフェルト、岩波新書)を読んで、「こんな学問もあったのか」と物理学に興味を持ったのだ。その後、旧制第一高校に進んだが、家計を助けるためのアルバイトをしたり、寮の副委員長をしたりしていたので、講義にあまり出られず、「卒業のときの成績は、197人中、真ん中の98番だった」。ところが入試が差し迫ったある日、小柴は、物理の教授が風呂場の湯気の向こうで、小柴がいるのを知らずに、「小柴は物理学科にはいかないだろう」と言っているのを聞いてしまった。ドイツ文学や哲学、音楽にも親しんでいたのも、仇となったらしい。その言葉に奮起した小柴は、当時、上位1割以上の成績を取っていないと入れないと言われた物理学科に、見事合格する。 大学時代も、家計を助けるために1週間のうち5日以上をアルバイトに費やしていた小柴は、成績はあまりよくなかったと述懐するが、「何としてでも、少しでもお金をもらわなきゃならない」と思い、当時設立されたばかりの「湯島奨学金」に「μ粒子の核相互作用」という論文で応募し、奨学生になる。大学院では素粒子理論の山内恭彦(東京大学名誉教授)の研究室に配属する傍ら、大阪市立大の南部陽一郎(シカゴ大学特別教授)の研究室に「武者修行」に行く。南部からは、後に小柴が文化勲章を受章したとき(1997年)、「武者修行当時、せんべい布団にくるまっていた小柴を思い出した」と、「寝転がったチンパンジーが『物理屋になりたかったんだよ。』と言っているファックス」が届けられた。 理論物理の研究室に入った小柴だが、ここでその後の方向を決定づけることが起きた。先輩の藤本陽一(早稲田大学名誉教授)に、原子核乾板を使った宇宙線の観測実験を誘われたのだ。小柴は、理論物理の研究室で「多少肩身の狭い思いをしながら」ただ一人、実験物理をし続けていたが、「やはり本場で修業を積まなくてはだめだ」と、アメリカのロチェスター大学に留学しようと思った。そのとき、小柴は自分で推薦状を書くようにいわれ、「この男は、成績はあまりよくないけれど、それほどバカじゃない」という意味の英作文を書いた。それに、「いいよ。サインしてやるよ」と笑ってサインしたのが、朝永振一郎(1965年ノーベル物理学賞受賞)である。 「朝永先生とは物理の話はしたことがないんだけれど、なぜかウマがあっちゃって」 人生の節目節目に強力な恩師や弟子が現れ、あらゆる人物が小柴を可愛がり、慕ってくる、というのは、まさに小柴の生まれ持った「運を引き寄せる性質」によるものだろう。

1953年8月、ロチェスター大学に渡った小柴は、最短記録の1年8ヶ月で学位を取る。論文のテーマは「宇宙線中の超高エネルギー現象」。その後、研究員として採用されたシカゴ大のマルセル・シャイン教授のところで、3年ほど、宇宙線の元素組成を調べる実験をした小柴は、58年3月、「そろそろ、里心がついてきて」、東大原子核研究所の助教授として、約5年ぶりに帰国する。しかし、1年ほどで、再度、シカゴ大のシャインから、「今度、12カ国ほどが参加する、大きな国際共同研究をするから、日本代表としてこないか」と誘われ、結婚したての妻を伴って、再び、シカゴへ戻ることになる。 ここで、小柴のもう一つの才能「企業家としての経営センス」が現れるきっかけとなる事件が起きた。計画の責任者シャインが、小柴が再渡米して3ヵ月後の60年1月に、急逝してしまうのだ。責任者不在で計画が頓挫しそうな中、原子核乾板の世界的な権威であるジュゼッペ・オッキャリーニ(当時MIT客員教授)は、計画は続けるべきだといい、自分がメンバーの一人一人を面接し、新しい責任者を決めると主張した。そして、そのとき17-8人いたメンバーの中で責任者に選ばれたのが、小柴だ。33歳の時である。 「面接で何を言ったかなんて、もう覚えてないけれど、オッキャリーニとも、最初からウマが合ったんだよね」 シャインから引き継いだその計画は、原子核乾板を積んだ大きな風船を航空母艦から上げるという、当時としては非常に大規模な計画だった。引き継ぐまでに、打ち上げの失敗でほとんどの予算を使い果たしていたため、小柴は毎週のようにワシントンの海軍研究局に出向き、局長とやりあいながら予算を勝ち取っていった。ずっと付き合いがあるが、信頼性に疑問のあった風船会社には、しっかり「こういう条件を満たしたら、いくら払う。満たさなかったら、1銭も払わない」という契約書を取り交わし、予行実験をさせた。失敗したので、何を言われようと、もちろん払わなかった。小柴の交渉術の先生役は、オッキャリーニだった。 61年11月、カリフォルニア州ブロウリーから上げた風船は、上空を36時間飛行して、無事、原子核乾板を回収できた。翌62年、成功した原子核乾板の5分の1をお土産に持って、原子核研究所に戻るが、ここで小柴は古参の教授と大喧嘩をする。「宇宙線の粒子の飛跡を中断しないで追うために、原子核乾板を割らないで、必要に応じて研究者の方がここにくればいい」と主張する小柴に対し、教授らは彼らの持分を分割し、自分のところに持って帰りたいと主張したのだ。 「米国に何年か研究生活をしたことで、身についてよかったと思うことは、たとえどんな偉い先生の言うことでも、間違っていたらその場で、たとえ公の場であっても、誤りを指摘するのが、科学する者の当然の態度であるとすることです」 小柴は、2001年度の東京大学卒業式の祝辞で、このように話す。もっとも、「ところが、日本では慎みがないとにらまれて、共同利用研究所である原子核研究所にいることが困難になりました」と続けるように、喧嘩は決裂してしまったのだ。 「誰も推薦してくれないから、自薦で(東大理学部の)物理教室の助教授に応募したら、採用してくれました」 63年、本郷にある物理教室の教官となって、小柴と教え子の出会いが始まった。最初の助手として採用されたのが、カミオカンデ建設のとき、小柴の名代として神岡鉱山側を説得した、須田英博(故人、元神戸大学教授)である。翌年には学生として、欧州合同原子核研究機関(CERN)における電子−陽電子衝突実験の中心人物だった折戸周治(故人、東京大学教授)ら、さらに翌年には戸塚洋二(高エネルギー加速器研究機構教授)が入ってきた。小柴研究室の黄金時代の始まりである。 「原子核乾板は、あと10年くらいは一流の水準でいられる。けれど、その後のことと、乾板の解析しかやっていない学生を良い研究職に売り込めるかということを考えると、新しい実験を始めようと思った」 68年、小柴は紹介を受けて三井金属鉱業の社長に知己を得、神岡で初めての地下実験「宇宙線のミュー束(ミュー粒子の束)の観測」を始めた。これが小柴と神岡のなれ初めである。 本郷時代、小柴のメインテーマは二つあった。一つは、70年代の世界的な加速器実験全盛期時代を受けた「電子-陽電子衝突実験」だ。小柴は数々の助手や学生を、ドイツ電子シンクロトロン研究所(DESY)に建設された高エネルギー電子・陽電子衝突装置(PATRA)を使った、東京大学の国際共同実験(JApan-Deutschland-England)に送り込んだ。ここでは、電磁気力における力の媒体粒子である光に匹敵する、クォーク同士を結びつける強い力の媒介粒子『グルーオン』を発見し、80年にはヨーロッパ物理学会特別賞を受賞した。その後も、89年からはCERNで東京大学のグループがOPALという実験をしており、ニュートリノが3種類でなければならないを決定的に示す等、大きな成果を上げている。 そして、もう一つのメインテーマが、今回ノーベル賞を受賞した「ニュートリノ天体物理学」を育んだ、カミオカンデでの地下実験である。 時代は少し戻り、79年12月。筑波の高エネルギー研の菅原寛孝教授から「陽子崩壊」の実験の可能性について相談を受けた小柴は、20年前の、シカゴで考え付いたアイディアを即座に思い出した。 それが、「カミオカンデ」の始まりだった——。 (3)小柴の特殊性

小柴とその教え子らにインタビューをして、また、著書を読んで感じた、小柴の研究者として最もユニークな点は、「プロデューサー能力に長けていること」「自由奔放な性格」「真っ当な金銭感覚」の三点である。それぞれの詳細については、第3章に譲る。また、前述した科学者像と照らし合わると、私は、小柴は「牧歌的な時代のなごりと現代的センスの両者を併せ持つ、稀有な科学者」ではないかと考える。 小柴の研究方法の特徴は、自分は「これは面白い」というアイディアを出して、その実現に必要な各部のデータ集めを教え子に振り分ける役回りを演じることである。割り当てられた教え子が懸命になって研究することで、小柴のアイディアが研究プロジェクトの成功として具体化する。もっとも、小柴の「現場指揮力=プロデューサー能力」は、研究そのものよりもむしろ予算取りに発揮される。ビッグ・プロジェクトのボスとして、アイディアが具体化に向けて、人脈を駆使して国や企業を「自分の研究への情熱と信念」で口説き、動かし、周囲に異常だと恐れられるほどの予算を勝ち取っていくのである。 しかし、対称的に、小柴は「使う金」に対しては非常に「しまつ屋」だ。東大教官時代の小柴の口癖は、「国民の血税を使って研究をやらせていただいているのだから、業者の言いなりで買うな」だったという。実際に、「カミオカンデの工事は2.2億円の見積もりが1.4-1.5億円で納得させられた」「特注で作らせた直径50cmの光電子増倍管(フォトマル)は、一個13万円に値切られたため、1000個で3億円の減収だった」と、業者らにため息をつかせているのである。 カミオカンデ、CERNといった大型プロジェクトの指揮を執り、優秀な弟子を身近で使ったり、海外に送り込んだりして、自分のアイディアを具現化する。倫理的にやましいことをするわけでなく、人脈と情熱、交渉術を駆使して、神岡鉱山の現場責任者を口説き、予算をつかみ取って、独創的な研究をする。 その結果、「ニュートリノ天体物理学」という新しい研究分野を誕生させ、退官1ヶ月前に起きた、超新星爆発で飛び出したニュートリノの観測が認められ、科学者にとって最高の栄誉とも言えるノーベル賞を受賞。また、退官後も、カミオカは「ニュートリノ天体物理学のメッカ」であり続け、そこでは"小柴マインド"を継承した複数の教え子たちが、この分野の第一人者として「ニュートリノ天体物理学」を発展させている。 小柴の姿は、現代の科学者の夢をすべて実現した「究極の科学者像」ではないだろうか。 では、なぜそのようなことが可能になったのか。決して、運だけではない。 II.研究者としての小柴 〜 その思考の流れと背景 〜「ヤマカンは磨かれる。磨けば当たるようになる。カンを磨く方法?それは、とことん考えること。ありとあらゆる面を検討して、脳みそが搾り尽くされちゃうくらい考えぬく。すると、当たりがよくなる。 (1)カミオカンデ建設

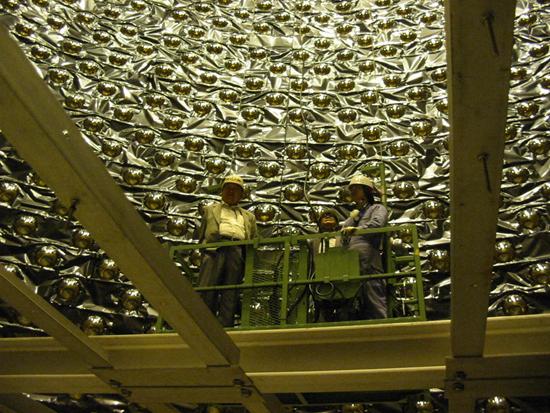

一流科学者の思考の流れ・背景とは、いかなるものなのか。どのように成功を引き寄せ、運をつかむのか。一流科学者同士では、人によって何が同じで、何が違うのか。 小柴の発想を読み解くキーワードは、「ヤマカン」「研究の卵」「余裕をもたせた装置作り」の3つであろう。 まずは、カミオカンデ建設に到った小柴の思考の流れを追ってみよう。 小柴がカミオカンデの建設を思いついたのは、79年12月だ。当時提唱されていた、自然界にある4つある力——重力、電磁気力、(原子核を結びつける)強い力、(原子核のベータ崩壊にかかわる)弱い力——のうち、重力以外を結びつける「大統一理論」(1979度ノーベル物理学賞受賞のシェルドン・L・グラショウが提唱)の中には、「陽子が崩壊する」という予言があった。そこで、当時、筑波の高エネルギー物理学研究所にいた菅原寛孝教授が、小柴に「陽子の寿命に関するワークショップをやりたいので、いい実験案があったら提案してほしい」と、声をかけてきたのがきっかけだ。 小柴は、菅原の問いに「即座に」カミオカンデのアイディアを思いついたという。 というのも、小柴には、シカゴにいた60年春から実に20年間、温めていた「研究の卵」があったからだ。 「研究の卵」とは、小柴が好んで使う言葉だ。 「研究者になろうと思ったら、『今はだめでも、いつかは』と言う"研究の卵"を3つか4つ抱え込んでおいて、それらについて絶えず考え続けていけよ」 小柴は本郷で教官をしていたころ、毎年入ってくる大学院生に口を酸っぱくして、こう言い続けたという。 シカゴで見つけ、カミオカンデという大きな雛が孵った「卵」を紹介しよう。 当時、小柴は、同年1月のシャイン教授の急逝を受け、国際共同研究プロジェクトの後任の責任者になったばかりだった。責任者としての最初の仕事は、シャインが残した手付かずの原子核乾板を、宇宙線の影響のないところに保管することだった。そのまま置いておくと、真っ黒になり、二度と使えなくなってしまうのだ。 宇宙線の影響のない場所は、たとえば厚い岩盤に覆われたようなところだ。小柴はクリーブランド郊外に岩塩を掘っている穴があることを知り、原子核乾板をそこに置いてきた。その後、小柴を後任の責任者に推したオッキャリーニがアパートに遊びに来たとき、小柴は一緒にビールを飲みながら、夢を語った。 「あの真っ暗な岩塩坑に水を張ったら、岩塩が水に溶けて飽和食塩水ができる。飽和食塩水中では、藻やバクテリアは繁殖しないし、一ヶ月も置いておけば、埃も沈殿してしまう。そんな透明度の高い水の中で、光電子増倍管(フォトマル)を下の方だけに向けたら、いったい何が見えるのだろう」 当時、フォトマルという装置は、ありふれてはいたが小さくて高価だった。いくら水が安価だと言っても、小柴の計画を実現するには、何万個ものフォトマルが必要となる。「今は無理だな」。小柴はこの卵を頭の中にしまいこんだ。 そして、約20年後。 小柴は、菅原の話を聞いた瞬間、「あの卵」を出す時がきた、と直感した。 「20年間、ずっとその卵を温め続けたかって?それはないよ。でも、意識していないけど、『研究の卵』はずっと自分の中に残っている。で、なにかきっかけがあると、『あ、あれ使える』とすぐに思い浮かぶ。 陽子崩壊の観測をするには、宇宙線の影響が雑音(バックグラウンド)となるので、少ない場所を選ぶ必要がある。68年から5年間ほど、ミュー束を捕らえる地下実験で使った神岡鉱山は岩盤も硬く、鉱山会社なので空洞を掘れる技術もあるので、最適だった。 カミオカンデの着想直後、小柴はアメリカのIMBで同タイプの機械が計画されたことを聞く。カミオカンデが3000トンの水を使うのに対し、IMBは7000トンで、5インチのフォトマルを3000本使って検出するという。そのままでは到底勝ち目がなかった。 「アメリカの大きい計画と競争して、どうやったら勝てるか。 研究の卵が孵るのが可能になったのは、直径50cmという大きなフォトマルのおかげですか、と聞くと、小柴は少し気分を害したように言った。 「可能になったんじゃないの。可能にしたの」 ——率直に言って、小柴先生は、最初から、本当に直径50cmのフォトマルができると思っていらしたのですか。 私は、重ねて聞いた。何しろ当時は、「最大直径20cmのフォトマルの開発が進められている」というような状況だったのだ。 小柴の答えは、痛快だった。 「技術にできるかどうかはわからなかったけど、どうしてもそれが欲しかったの。だから、うちの研究室の優秀なのを2人も、フォトマルの共同開発要員として会社に送り込んだ。ただ、さすがに50cmが最大ではないかと思った。それより大きいフォトマルは、素人目にも想像がつかなかったから」 浜松テレビ(現・浜松ホトニクス)に自ら乗り込み、「直径14インチ(35cm)までなら可能だが、それ以上は自信がない」と渋る社長に、「何が何でも20インチ(50cm)が必要だ。この国では年長者の言うことは聞くべきなんだ」と、たった一日、誕生日が早かった小柴が口説き落とした話は有名だ。 当時を知る戸塚(高エネルギー加速器研究機構教授)は苦笑する。 「当時、アメリカでは、チェレンコフ光の多いものしか検出できない機械でやっていた。小柴さんは、それを『チェレンコフ光が少ないものも見つけよう。そのために感度のいい装置を作ろう』といって、実際そういう機械を作っちゃうんですよね。 かくて、1983年7月、直径50cmのフォトマルを1平方メートル当たり1個、計1000本付けて、IMBより約16倍感度の良いカミオカンデが完成した。 (2)太陽ニュートリノ

カミオカンデでは、「実際の陽子崩壊は、グラショウの大統一理論で予測された頻度よりも少ないことを確認」「超新星ニュートリノの観測」「太陽ニュートリノの観測」「大気ニュートリノ異常の発見」という4つの成果があった。また、ヨーロッパでの電子-陽電子衝突実験では、グルーオンの発見という快挙もあった。 では、すべて研究生活の中で、小柴が最も達成感があった研究は何か。その問いに、小柴は迷わず「太陽ニュートリノの天体物理学的観測」と答えた。最初から計画を立て、「こうなればいい」とカミオカンデ改造し、狙ったとおりの良い結果が出たからだという。 「超新星ニュートリノはいい結果だったけど、自分が狙って結果を出したわけではないからね」 太陽ニュートリノの検出が可能かもしれない、と小柴が考え始めたのは、カミオカンデが稼動して数ヵ月後、1983年末のことだった。 「あのときは、本当にほっとした。カミオカンデはもともと陽子崩壊の観測のための機械だったけれど、陽子崩壊を見られるのは宝くじ並みの確率。そんな夢を追いかけるために、3億5000万円もの国民の税金を使っていいのかと思っていた。それと比べて、太陽ニュートリノは常にすごい数が降り注いでいる。太陽ニュートリノの観測にカミオカンデが使えれば、税金を使う申し訳が立つと思った」 そもそも、小柴は、なぜニュートリノと天体を結びつけようと思ったのか。 その最初の兆しは、太陽ニュートリノの観測を行う、20年も前にあった。 1963年、小柴が東大理学部の助教授になって、初めて宇宙線の授業をしたときのことだ。小柴は、黒板の右端に「素粒子」、左端に「宇宙」と書き、「ゆくゆくは素粒子の理解と宇宙の理解はひとつに融合されるのではないか。では、いったい、なにがそれをとりもってくれるのだろうか・・・」と話し始めた。そして、「おれが思うには」と、黒板の中央に「ニュートリノ」と書き、予言したという。当時は、ニュートリノは反応の帳尻を合わせるためだけの粒子と考えられていたので、全くの「ヤマカン」であった。 太陽ニュートリノを本格的に測ろうと思ったきっかけは、今年度、小柴と共にノーベル物理学賞を受賞したレイモンド・デービス(ペンシルバニア大学名誉教授)が70年、放射化学的手法を用いて測定した結果、ジョン・バコール(プリンストン高等研究所)が提唱した「標準太陽理論」の3分の1しか、太陽ニュートリノが観測されなかったと発表したことだった。当時、デービスのこのデータは懐疑的に受け止められ、小柴たちもカミオカンデのチェレンコフ光技術で、天体物理学的なきちんとしたデータを測りたいと思いはじめた。 しかし、それには装置のバックグラウンドを下げて、感度を高めなければならない。直径50cmのフォトマルを開発していたおかげで、1000分の1までバックグラウンドを下げられれば、太陽ニュートリノの一部が観測できそうだった。小柴の装置に対するこの余裕の持たせ方が、カミオカンデの陽子崩壊検出装置からニュートリノ検出装置への移行をスムースにさせた。また、小柴グループとカミオカンデの名を轟かせることになった1987年2月の「超新星ニュートリノの観測」のときも、同年1月からバックグラウンドの押さえ込みに成功して、太陽ニュートリノの観測が始まっていたので、太陽ニュートリノよりも高エネルギーの超新星ニュートリノの観測は、非常に容易だった。 「超新星ニュートリノはラッキーだった。しかし、運を捕まえられるかどうかは、日ごろからちゃんと捕まえる準備をしていたかの差でしょう。運は平等に降り注ぐのだから」 もっとも、バックグラウンドを下げるには、岩盤からの放射線を防いだり水をきれいにしたりという、カミオカンデの改修工事をしなければならない。小柴はアメリカの国際学会で共同研究者を募り、必要な装置と何がしかの研究費を手に入れた。最終的に、カミオカンデの太陽ニュートリノ観測データは、到達時間のみしかわからなかったデービスのデータに対して、到達時間、到達方向、エネルギー分布という観測データの必須三要素すべてを測定できるようになった。「ニュートリノ天体物理学」の誕生だ。その結果、標準太陽理論の半分ほどしか太陽ニュートリノは観測されないことがわかった。 この理論値と実測値の食い違いが、ニュートリノ観測実験が次代のスーパーカミオカンデに引き継がれた後に確認される、重要な成果につながった。「質量ゼロ」と言われていたニュートリノに質量があるのではと考えるきっかけになったのだ。 標準理論も観測データも正しいとする。たとえば、3種類あるニュートリノのうち、「電子ニュートリノ」と呼ばれる種類である太陽ニュートリノが、地球に飛んでくる途中で、カミオカンデやスーパーカミオカンデでは検出されにくい「タウニュートリノ」に変化しているとしたら、理論値よりも観測値が低いのは、当たり前だ。ある種類のニュートリノが別の種類のニュートリノに変化することを「ニュートリノ振動」というが、これは、質量がゼロならば起こりえない減少だ。また、同時に、装置の真上から来る大気ニュートリノは期待値どおりなのに、真下、つまり地球の裏側から地球を突き破って来る大気ニュートリノは理論値の半分であるという「大気ニュートリノ異常」も、この「ニュートリノ振動」で説明がつく。つまり、大気ニュートリノのミューニュートリノが、検出装置に届く前にタウニュートリノに変化したのだ。 「カミオカンデの当初の目的、陽子崩壊の測定のためには、ニュートリノはバックグラウンドになる邪魔なゴミだった。でも、宇宙線が大気中に作るニュートリノの相互作用を徹底的に調べさせた。そうしたら、『大気ニュートリノ振動』というダイアモンドが出てきた。 そして、太陽ニュートリノも大気ニュートリノ振動も、カミオカンデからスーパーカミオカンデに引き継がれ、ますます精度が高いデータで示したり確認したりすることができた。いまや、スーパーカミオカンデの研究者の3分の2は、外国人である。「カミオカ」は、信頼性の高い実験をやるために世界中から研究者が集まる「ニュートリノ天体物理学のメッカ」となったのだ。 この事実が、何よりも小柴を喜ばせている。 (3)理論屋と実験屋

ところで、物理学者は、研究テーマはどうであれ、「理論物理学者(理論屋)」と「実験物理学者(実験屋)」に分けられることが大半だ。理論の実証には実験が必要であるし、実験にも先立ったり裏付けたりする理論が必要である。しかし、未だに、物理学者の中には理論屋の方が高尚だという感覚を持つ者が少なくないことは否めない。小柴自身も、もちろん謙遜してではあろうが、「実験は、先輩の藤本さんに誘われるまではする気がなかった。でも、大学院で理論の山内研に入れてもらったけど、理論屋になれる望みはないなと思って、実験をする気になった」と話す。 理論屋と実験屋は思考方法が違うのだろうか。 小柴は"物わかりの悪い"理論屋に対して、少々手厳しい。 「理論屋にも一流と二流がいて、やっかいなことに、二流が一流の50倍いる。見分けは簡単で、自分は何でもわかっていると思い込んでいるのが、二流の理論屋。つまり、自分の理論の適用限界を意識していない。 その小柴が、わざわざ名を挙げて「よくできる理論屋で、学問に対して謙虚だった」と語るのが、西島和彦(東京大学名誉教授、現・仁科財団理事長)だ。小柴が本郷の物理学教室で、自分の研究室のメインテーマを電子-陽電子衝突実験にしたいと予算要求を出したときに、ほとんどの理論物理学者が反対する中、小柴の意見に賛成した人物という。 西島は当時をこのように語る。 「あれは、1970年のことだったと思います。当時は日本では、ほとんど加速器による実験報告がありませんでした。装置も、原子核研究所の加速器が唯一だったと思います。 もっとも、反対する理論物理学者の立場についても、西島は解説する。 「そのころの量子電磁気力学は、朝永先生の理論でうまく説明がついていて、新たな実験は必要ないと思われていました。けれど、理論で説明がついていたのは、エネルギーの低い領域のことで、高い領域はまだわかりませんでした。だから、その実験が必要だと思ったのです」 理論屋の西島から見ると、小柴の思考方法には、「理論屋」と「実験屋」の違いを感じるという。 「小柴さんは、細かいことはこだわらず、大局的なことを打ち立て、集中的に考える。そして、細かいことはお弟子さんにやらせる。もちろん、実験物理の人でも、理論物理のように、職人肌として細かいことを自分でやっている人もいるが、小柴さんは、典型的な実験物理学の人特有のアプローチだと思います」 小柴自身も、 「実験屋は、人によって、回路に強いとか、コンピューターに強いとか、とりえはいろいろある。僕は、コンピューターも機械もよくわからない。でも、『これをやったら面白いと考え、若い連中に吹き込んでやらせる』能力には長けていたと思うから、今振り返るとそれが実験屋向きだったことだと思う」 と話す。 (4)他の科学者との共通点

とは言っても、私が様々な科学者の思考に関するエピソードを知って、小柴と共通性を感じた二人は、両者とも理論物理学者である。 そのうちの一人は、小柴の恩師である朝永振一郎である。朝永門下生の宮島龍興は、「あのころのこと−先生とマグネトロン研究−」(『朝永振一郎 人と業績』、みすず書房、1985年)の中で、一緒にマグネトロン研究をしたときに感じた朝永の思考の特色として、「大胆な仮説を立てる『読みの深さ』」と「理論の展開のために一番適切な方法、道具を工夫すること」「とことんやり抜く研究態度」を挙げている。 また、同書の中で、「私たちの中の朝永先生」という座談を西島、山口嘉夫(東京大学名誉教授)とともにしている小田稔(東京大学名誉教授)は、「実験屋にとって一番大事だと思うような勘を、(朝永)先生はもっておられた」と思い起こす。 そしてもう一人は、朝永とともに1965年度のノーベル物理学賞を受賞した、リチャード・P・ファインマンだ。ユーモラスなエッセイで日本にもファンが多いファインマンは、率直で、権威に噛み付き、言いたい放題であり、座右の銘が「What do you care what other people think?(何で、他人が自分のことをどう思うかだなんて、気にしなければならないんだい?)」であったという。実は、小柴とは旧知の仲でもある。 ファインマンは、数式より先にイメージとして量子力学が頭に浮かび、数式を解かずに答えを出したという。そして、彼の周りの物理学者は、みな一様に彼の「物事にとらわれない発想」と「研究を追求するときの執念」に驚愕するのである。 研究者・小柴は、常識にとらわれず、人目を気にせず、「欲しいものは欲しい」「やりたいことはやりたい」と率直に言い、できると信じてやってみる。思いついたことは「研究の卵」として、宝物のように大事にし、時々取り出してはひっくり返したりなでたり、さまざまに遊んだりして「早く孵らないかな」とうきうきしている。これは、小柴の無垢な子どものような一面であり、「道楽科学者」としての一面である。 しかし、小柴は無垢な子どもであるだけでは終わらない。成功の確率を少しでも高めるため、「あるものは最大限に使ってやろう」「万が一こちらがだめでも、何とかなるようにほかの用途も考えよう」という精神で、測定したいものの検出限界ぎりぎりの機械をつくるのではなく、余裕のあるセッティングする。それが、大発見につながるのである。もし小柴が陽子崩壊のみ、あるいは超新星ニュートリノのみの専用検出装置としてカミオカンデを作っていたならば、柔軟な対応ができず、海外に遅れを取り、カミオカが「ニュートリノ天体物理学のメッカ」となることはなかったかもしれない。 幸運の女神は、無垢な子どもが好きだという。しかし、微笑んでもらうために、あらゆる工夫をした者は、やはり笑顔を見られる確率が高まるはずである。 「カミオカンデは、うまくいくとノーベル賞を7個取れるよ」 小柴は、カミオカンデの内部をデザインした鉱山技術者に、着工前、このように予言したという。 そして、ノーベル物理学賞受賞が決まった夜、小柴は記者会見でこう話した。 「次は、教え子が(ノーベル賞を)もらえたらいいな」 III.企業家としての小柴 〜 率直さと、謙虚さと 〜(1)秀でたプロデューサー能力

「プロジェクトの責任者としてグループを引っ張っていく時には、研究者としての能力以上にもっと重要なことがある。それは、"人とのつながりを大切にする気持ち"。・・・3歳になる前に母を無くしたこと。意識したことはないけれど、もしかしたら、これが根本となって、人とのつながりを求めているのかもしれない」 前出の西島は、小柴を評して「ベンチャー企業の社長のようだ」という。 私は、どちらかといえば「売れっ子小劇団の座長」のように思える。精鋭20人ほどの劇団で、やりたい作品(研究)を上演(プロジェクトの稼動)するために、座長は金策に東奔西走する傍ら、作品の脚本・演出をこなす。さらに、作品を最大限に良くする適切な配役を割り振る。普段は舞台下から目配りしていても、いざというときは自らも舞台に立つ覚悟がある——。 小柴のもっとも特殊な才能は、人を動かすパワーであろう。 そのパワーが、お金や場所を提供する政府や企業にも、自分の夢を実現させるために一緒に働く同僚や教え子にも通じるのはなぜか。小柴本人が、心の底からその研究を楽しい、素晴らしいと信じきっており、何が何でも実現したいという強い情熱を、相手に率直にぶつけるからであろう。だからこそ、多少強引さは感じても、首根っこを捕まえて無理やり参加させているのではなく、相手が、その情熱に引きずられ、結局は自分の意思で小柴についていくのだ。「学者も営業ができなくちゃ」。小柴はこのように豪語していたという。 小柴に、プロジェクトを引っ張るためのリーダー哲学を聞くと、茶目っ気たっぷりな、こんな答えが返ってきた。 「僕は怠け者のリーダーなの。『こうやったらいいのでは』と言って、若い人をたぶらかす。いざとなったら、おまえがこれの責任者になれって、人に振って押し付けちゃって、あとはまかせちゃう。そうすると自分で考えるしかないから、伸びるの」 周りの教え子たちは、小柴をどのようなリーダーと見ていたのだろうか。 後にスーパーカミオカンデを率いた戸塚の目には、このように映っている。 「プロジェクトのリーダーの条件、それは、大型研究——カミオカンデは中型か、今となれば小型かもしれないけれど——では、最も重要なのは予算取りだから、それをいかに取ってこられるか、ということ。 一方、東大退官直前の小柴のもとで大学院生だった中畑雅行(東京大学宇宙線研究所助教授)は、 「リーダーに一番求められるのは、先を見抜く能力でしょう。いいお題目を立てて、成功するのが一番重要です。 と話す。 小柴のリーダーシップ、プロデューサー能力は、いかにして養われたのだろうか。 もちろん、一高時代は副寮長を務めているので、天性のものでもあるだろう。しかし、注目すべきは、小柴の恩師との交流である。 中学の担任、金子英夫は小児麻痺を患った小柴に『物理学はいかに創られたか』を贈り、物理に興味を持つきっかけを作った。旧制第一高校の校長、天野貞祐は、小柴が物理学科に進んだことを知ると「私の師事した人の息子さんで、物理をやっている人がいる。どのくらいできる人かわかりませんけれど、紹介しましょう」と、朝永振一郎宛の紹介状を小柴に渡す。その朝永は小柴の留学の際、推薦書にサインし、その後も長い交流を持つ。また、大学院時代に武者修行にいった南部陽一郎からは、前出のように小柴が文化勲章を受章したとき、約50年前の学生時代を思い起こしたと、ユーモアたっぷりのFAXが贈られる。そして、シカゴで会った原子核乾板の権威オッキャリーニは、若い外国人にもかかわらず小柴をグループリーダーに選び、研究費の取り方、喧嘩の仕方などの交渉術などを授けるのである。 「なんかウマがあっちゃったんだよね」 小柴は年長者との交流について、このように答える。小柴は裏表がなく、率直な人間である。それを無礼ととる年長者もいるであろうが、懐の深い人物の中には、媚を売らないその性格を良かれと思う者もいるだろう。そして、小柴の無防備さに危なっかしさを感じ、放っておけなくなるのではないか。 「小柴君は小沢征爾のようなものだから、長い目で見てやったほうがいいよ」 言いたい放題の礼儀知らずな男だとにらまれそうになるたびに、そういって取り成してくれたのは、朝永振一郎だったという。 これらから想像できることは、小柴は名だたる年長者に目をかけられたため、彼らの後ろ姿から多くを学び、また、そのようにされたのが嬉しかったから、自分がされたように、教え子に対しても振舞い育てたのではないかということだ。 「若い男っていうのは、若すぎると思ったとしても、責任ある地位につけるとグングン成長する。僕のところの教え子は、ビッグ・プロジェクトに参加させたり、海外で揉まれるように送り込んだりしたら、一本立ちした」 このように語るとき、小柴はシカゴで原子核乾板の国際共同実験のリーダーに推された33歳の春を思い起こしているのではないか。 (2)自由奔放の人

「小柴先生を一言で言うと?・・・良くも悪くも『言いたい放題やりたい放題の、態度がでかい人』です」(教え子一同) 小柴研究室の卒業生、何人かに聞いてみた。すると、揃ってこのような返事が返ってきた。皆、あっけらかんと答えたのが印象的だった。 この性格は、研究室内部に限らないらしい。とっておきのエピソードがある。 小柴が神岡鉱山にカミオカンデを作ろうと計画したとき、手を尽くして神岡鉱山の持ち主、三井金属鉱業(現・神岡鉱業)の社長に会ったが、「現場の責任者、鉱長が『うん』といわなければだめだ」と言われた。そこで、須田(元神戸大教授)らが小柴の名代となって、「実験施設建設に賛成して頂けなければ、東京に帰れません」と、半ば泣き落とすようにして、当時の茂住鉱長・小松弘を口説き落とし、カミオカンデ建設計画はスタートした。 小松は、当時(80年ごろ)の小柴の印象をこのように語る。 「あまりにざっくばらんな人なので、本当に大学の先生なのかと思いました。お弟子さんから見れば怖い存在だったかもしれないけれど、私たちの前では常に気さくで、リラックスしていました。神岡鉱山の作業員の家にふらっと行って上がり込んで、ご飯を食べていたときもありました。 結局、その後輩の先生は「授業はやらなくては」と退席するのだが、逆に小松が、小柴に「せっかくだから、授業を見ていけ」と言われ、物理の授業を聴講させられたそうだ。 そして、その授業の後、小松が小柴の部屋に戻ると、小柴はおもむろに机からウィスキーを出し、その場にいたみんなでカミオカンデ建設の前祝をしたという。 小柴の人懐っこさ、憎めない押しの強さを象徴するエピソードである。 豪放磊落。アメリカ仕込みのこわいもの知らず。会議で目上も目下もなく意見し、やりたい実験の実現のためには無茶とも思えるような実行力を発揮する小柴は、自由奔放な面ばかり強調されるきらいがある。予算を取るときの強引さ、喧嘩をするときの譲らない迫力から、「現役のころのあの人は、にらみを効かせていて、マフィアのボスのようだった」と小柴を評する研究者もいる。 しかし、「自由人であっても、自分勝手とは対極にある人情家である」ことこそ、強調すべき小柴の魅力であろう。 小柴へのインタビューを聞いたり読んだりすると、話の中に教え子の名前が頻繁に登場することに気づく。「カミオカンデの水をきれいにするのは、○○が頑張ってくれたからだ。あいつがいなければ、無理だった」「大気ニュートリノは、一番最初に××に調べるように言ったら、一所懸命調べてね。それが、後の大気ニュートリノ振動の大発見につながった」等々といった具合だ。ノーベル賞受賞記者会見でも、「一番嬉しいことは、いい弟子がたくさん育ったこと」であると話している。 また、実際にインタビューをしていても、微妙な問題に関しては「人を傷つけることになるから、その話はしたくない」と口をつぐんだり、「話すけれど、オフレコにしておいてほしい」と頼まれたりすることも少なくなかった。 「人情味あふれた自由人」。だから、小柴の周りには「あそこまで思い切り言えれば、気持ちいいだろう」と憧れを抱きながら、時には苦笑しながら、人が集まるのだろう。 (3)庶民の金銭感覚

「昔は、大学の先生いうのは、もともと財産家の息子でなければなれなかった。 小柴は高校・大学時代、非常に苦学をした。高校時代は父親が中国の捕虜になっていたため、大学時代は捕虜から戻ってきたが軍人だったのでGHQの指示で公職につけなかったため、アルバイトで家族を養わなければならなかったからだ。 そのためか、小柴は、やりたい研究に対しては、何が何でもやりたいと非常にわがままである半面、国費で研究する自分の立場に非常に謙虚である。それだけに、プロジェクトに無駄がないよう、細心の注意を払う。 たとえば小柴は、実験を計画するときには、宝くじに当たるような「当たれば大きいけれど的中率が低い」テーマだけでなく、安全確実なテーマも必ず用意しておいた。「血税で宝くじだけを買うわけにはいかない」との思いからだ。カミオカンデでは、起こるかわからない「陽子崩壊」が宝くじ、起きれば必ず見えるはずの「超新星爆発時のニュートリノの観察」が、実験計画当初に考えた安全確実なテーマであった。そして、カミオカンデの稼動後には、さらに安全確実なテーマ「太陽ニュートリノの観察」も考えつくのである。 「真剣にとことん考えつめれば、必ず何か安全確実なテーマを思いつけます」 また、大学院生の金銭教育も徹底している。「血税を使って研究させてもらっているのだから、業者の言い値で買うな」と、必ず値切るように言い聞かる。さらに、カミオカンデで1000個のフォトマルを取り付けるのに、内部の水面にボートを浮かべて水位を上げながら、自分たちで一つ一つ取り付けるように指令する。外部の業者を雇わないのは、もちろん研究費を節約するためだ。2001年11月、カミオカンデで起きたフォトマルの破壊事故の際も、マスコミ各社からコメントを求められた小柴は、開口一番「これで、修理するのに税金から無駄なお金を使わせてしまうので、大変、申し訳ないことをしたと思う」と答えている。 「自分が立ち上げた装置が壊れるのは辛い」「研究が中断されてしまって残念だ」「修理する間、諸外国に遅れを取らないか心配だ」。マスコミは、このような「科学者らしい」コメントを期待していたはずだ。ある研究者が国の科学研究費を獲得したが、実験に失敗したり実験成果がでなかったりした場合、通常は「ベストを尽くしたならば仕方ない」で終わらせるだろう。税金を無駄にして申し訳ないと思う科学者は、非常にまれではないか。小柴は数億円のプロジェクトを動かしながら、庶民の金銭感覚を持ち、一円の大切さを知っている科学者だったのである。 多大な予算を使っても、ちゃんと結果をだす。無駄遣いもしない。小柴の予算取りは「口八丁手八丁」といった「動」の部分ばかりが注目されがちであるが、このような「静」の地道な努力も認められてのことにほかならないだろう。 「科学の分野で優れた業績を上げるためには、何といっても対人関係の巧みな処理が重要である」を理念に掲げ、科学者として成功するための対人戦略のハウツー本として話題になったカール・J・シンダーマンの「サイエンティスト・ゲーム」(1987年、学会出版センター)では、科学者の頂点にある「プロフェッショナルな科学者」の特徴をこのように書く。 「正体が何かわからないけれど『カリスマ性・・・人間関係における天賦の才、溢れんばかりの情熱、マンネリズムの欠如など』を持つ」 「自分が目下追求している科学に関する喜びを周囲に『放射』する。自分が科学の道を進んだことや、現在の状況、タイミングよくチャンスを捉えたことなどについて、率直な喜悦感を著す」 「学者も営業だ」という率直で大胆な行動と、「決して計算づくではない」同僚に感謝し研究費を大切に使う謙虚な姿勢。小柴は、このような「優れた企業家に現れるような感性、つまり現代的科学者としてのセンス」に非常に長けていた。そして、そのような小柴に人は手を差し伸べた。小柴の成功は、科学者としての能力だけでなく、周囲の人が小柴を押しやったために導かれた面もあるだろう。 IV.教育者としての小柴 〜 教え子から見た小柴と小柴マインドの継承 〜「若い男っていうのは、若すぎると思ったとしても、責任ある地位につけるとグングン成長する。僕のところの教え子は、みんなグングン伸びた。ビッグ・プロジェクトに参加させたり、海外で揉まれるように送り込んだりしたら、一本立ちした。いまや、教え子はみんな、管理職手当てをもらうような立場になっている。僕より偉くなったんだよ。それが嬉しい」 (1)小柴の学生教育

小柴の最初の助手であり、カミオカンデの水を世界一きれいにして太陽ニュートリノの観測を可能にした、神戸大の須田英博教授(故人)。電子−陽電子衝突実験を引き継ぎ、小柴が「自分の研究の長男」と信頼していた、東大の折戸周二教授(故人)。スーパーカミオカンデを引き継ぎ、「僕の次のノーベル賞」と小柴が期待する、高エネルギー加速器研究機構の戸塚洋二教授。大気ニュートリノの研究を引き継ぎ、「ニュートリノの質量はゼロではない」という学会発表で拍手喝さいを浴びた東大宇宙線研の梶田隆章教授。カミオカンデの第三世代装置「カムランド」を指揮する、東北大の鈴木厚人教授。小柴最後の直弟子で、超新星ニュートリノ検出の瞬間に居合わせ、またスーパーカミオカンデの正確なエネルギー校正に尽力した東大宇宙線研究所の中畑雅行助教授・・・。小柴の教え子の枚挙には暇がない。本人だけでなく、教え子がみな超一流の研究者になっているというのは、世界的に見ても稀なことである。 小柴は、授業で受け持った学生に、どのような教育をしてきたのだろう。 小柴は、学生に自らの理念を伝えたいときには、胸を張って「私は物理学科をビリで卒業したのに、東大は教官にしてくれた」という話をする。2001年度の東京大学卒業式での祝辞では、実際に当時の成績表をスクリーンに映し、 「なぜ、こんな露悪的なことをするかというと、あなた方が今日まで勉強してきたのは受動的主格分離的な認識でしたが、これからは実社会に出るにしろ、大学院で研究するにしろ、能動的主格分離的な認識に直面することを覚悟する必要があります。これまでの成績が良かったからこれからも大丈夫だろうというのは通用しません」 と、はなむけの言葉を贈った。 また、ノーベル賞受賞記者会見では、子どもの理数離れについて、こう語った。 「科学は習っているだけでは、ちっとも楽しくない。やっていると、とても楽しい。これを若い子に知らせないと」 このような精神は、教官時代のエピソードにも現れる。 小柴は、物理学科の講義を受け持った時は「こいつらも一生懸命勉強したのだろう」と考え、成績をつけるときは大抵「優」を付けた。一方、学生実験は必須にして厳しくした。小柴以前の教官の時は、学生は決められた実験コースを行い、それぞれの結果をレポートにして教官のメールボックスに放り込めればよかった。しかし小柴は、レポートだけでなく実験についての口頭試問も要求した。「魔の放射線実験」——いつしか、小柴の実験の授業は、学生からそのように呼ばれるようになったそうである。また、「自分が計画して答えを出す実験の楽しさを知り、自分でやる気を起こさせる」ために、3年の夏休みに、必要な装置はすべて貸し、3万円までは援助するという、自由実験のコースを作ったのも小柴であった。 覚えることより、自ら学ぶこと、手を動かすことに喜びを見出させたい、というのが小柴の教育理念なのだ。 それでは、大学院生には、どのような才能が必要だと考えたのだろうか。 「教科書を一生懸命覚えて勉強ができることと、研究の発想能力は、X軸とY軸みたいなもの。両方、備えていればいいが、全く違う能力だから」 小柴は、手で大きく座標軸を書いて力説する。実際、東大物理学科の大学院入試で、当時、筆記が及第点に達しなければ面接しなかったところを、全員に筆記試験と面接試験を受けさせ、それぞれ独立に採点することに変えたのは小柴である。世界的に著名な研究者の中には、「筆記の点だけじゃ入れなかったが、面接点で入った」と小柴に公言されている人物もいる。 「最近の学生は点数ばかり気にするけど、そんなことを気にしても仕方がない。面接で、こいつは、と思うやつは見抜ける。教師家業が長いとわかるもの。長年やって勘が磨きつくされた株屋と同じだよ」 (2)超新星ニュートリノと小柴

一方、教え子の方は、いかにして小柴研を志望したのだろうか。 「大学の物理学サークルの先輩に、4年の時に『大学院に行きたいのだけれど・・・』と相談しました。 82年に大学院に入学し、87年に小柴が退官するまで小柴についた中畑(東大宇宙線研助教授)は、当時をこのように振り返る。 「小柴先生はすごく恐い存在でした。小柴研の学生はみんな真面目だったので、怠けて怒られる、というわけではないんです。例えば、小柴さんが海外で学会があるときに、図の準備をさせられます。そういうときは、先生が10分から20分おきにこちらに来て、この図も作れ、あの図も作れ、と要求するんです。学生はみんな何日も徹夜して、もう、ふらふら。あるとき、あまりに要求が多いので、つい『どれが最優先ですか』と聞いたら、『それは、おまえは全部は作れない、という意味か』と怒鳴られました」 中畑は、博士課程3年の2月に超新星爆発に遭遇した。そして、実際に多量のデータから超新星ニュートリノの信号を見つけ出す歴史的瞬間を経験した。 「あのときは、今までの人生の中で、一番感動した瞬間でした。ニュートリノの検出データは、まず神岡に磁気テープの形であって、それを東大に持ってきてコンピューターで解析します。2月25日に、宇宙物理学者のシド・ブラッドマンが、カミオカンデにいたジーン・バイヤーに、『大マゼラン雲に4-7日前に超新星が出現した。そっちは見えるかい?これこそ350年来待ち望んだものだ』というFAXを送ってきたんです。 この時代は、もちろんまだ誰も超新星ニュートリノを捕まえていなかったので、「超新星が爆発したら、ニュートリノが観測されるかもしれない」と言われている程度だった。が、それは、光よりどれくらい先んじるのか、正確な数字はまったく未知であった。 星が爆発する直前は、星の中心に太陽質量くらいの鉄の塊があり、それがいっきに直径10Kmくらいの原子核の塊につぶれる。その鉄の周りには太陽の何十倍もの質量のガスがあるので、それを押しのけないと光は出て来られない。しかし、透過性の高いニュートリノは素通りできるので、星の爆発時、ニュートリノは爆発の瞬間に出るが、光は遅れて出てくるので、タイムラグができる。しかし、そのタイムラグは、「太陽の20-30倍の星が爆発したら、光が出るまで数日かかるかもしれない」程度の議論で、実際のところ、何時間なのか、何日なのか、誰も知らなかった。 「超新星ニュートリノの検出を見つけたのは、2月28日の土曜日でした。土曜のうちに小柴さんに見せる結果をまとめました。日曜に戸塚さんが『いい結果がでたので、まとめたから、中畑に話をきいてくれ』と、小柴さんの家に連絡しました。小柴さんは外出中だったのです。 しかし、中畑に対し、小柴は一言も褒めたりねぎらいの言葉をかけたりはしなかった。それどころか、「今までのカミオカンデのデータを全部見ろ。これしか候補がないのか証明しろ」と宿題を与えたのだ。「プリントアウトのデータから超新星ニュートリノの信号を目視で見つけ、確認し、これしか候補がないと思った」などと論文に書いたら、ノイズだったのではないか、などと言われるのがオチである。「ノイズではない、確率的に起こることではないということを明らかに証明した分布図を作れ、全データを見直して、本当にこれしかないことを示せ」というのが、小柴の指示だった。 「本当に途方もないことを言われました。自分は3、4日分のデータを出すためだけでも徹夜していたんですよ。最終的に3月1日から1週間で、カミオカンデの43日分のデータをみんなでテープを引っかき回して、しゃかりきになってとり、7日に論文を投稿しました」 その間、小柴から、解析結果を外に出すな、カミオカンデの共同実験者以外には見せるなという緘口令がしかれた。中途半端な状態で情報がもれると、計算を進めるうちに結果の数値が変わることもあり得るので、実験の信頼性が疑われるかもしれないというのがその理由だったという。 「緘口令が敷かれて数日経つと、小柴さんや戸塚さんは論文を書く準備に入り、若手はせっせとバックグラウンドの計算をしていました。このころになると、やっと和やかな雰囲気になり、小柴さんからもねぎらわれた気がします。論文を提出した3月7日には、みんなで中華料理屋で宴会をしました」 もっとも、世紀の大発見であったがゆえに、ニュートリノ発見の先陣争いはその後も多少もめた。「うちの装置の方が先に見つけた」「カミオカンデと我々は同時だった」「私たちの検出した信号と、カミオカンデの検出した信号の計2回、超新星爆発はあった」等々の主張が、海外のライバル施設のメンバーらからなされたのだ。もちろん、小柴は「アメリカ仕込の喧嘩」で、怒鳴りつけたり証拠の論文を送りつけたりして、間違いを正していき、カミオカンデの先取権を世界に認めさせていったのである。 (3)教え子から見た小柴

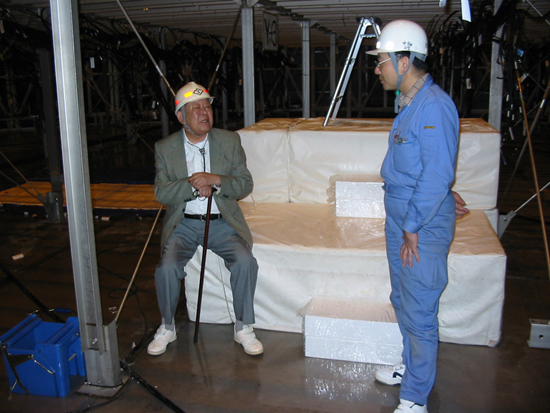

ところで、教え子から見て、小柴の思考方法のユニークさはどのようなところにあるのだろうか。 戸塚は、 「普通の学者は、飯を食うために『人のやったこと』をちょっと変えてやる。BREAD&BUTTERということで、そういうことも必要なんだけど、『正規軍とともにゲリラもやろうよ』というのが、小柴さんの方針。ただし、人のやらないことは、たいていゴミなんですよ。そのなかから重要なことを見つけるのは、小柴先生の才能で、天性のものだと思う。私も真似しようと思ったけれど、どうしてもできなかった。 中畑は、小柴の特徴に、先見の明と自由闊達さを挙げる。 「常に10年先の物理を考えていらっしゃいました。普通の研究者は、『この分野の研究はここまで進んだから』と、1歩先を見て発展させるのがやっと。小柴さんは3、4歩先を考えている。しかも、直感で言っていらっしゃったから、天性のものなのでしょう。 もちろん、先見の明と言っても、小柴のアイディアがすべて当たったわけではない。実現に至らなかったものもある。しかし、小柴直属の教え子の中には、たとえばエンジニアとしての能力が長けている者もおり、「明日にも失敗するアイディアなのか、10年立てば実現可能性があるのか」といったことを、装置の面から実現可能性を見抜けるものもいたという。3、4歩先んじようと言う心意気は、研究者としてはさほど珍しくはないかもしれない。しかし、成功するのは稀なことだ。小柴研は、チームのバランスにも恵まれていたのだろう。 中畑いわく、研究チーム内での小柴の仕事の進め方は、次のようであるらしい。 「学会前は、何を作れとはいいますけど、普段は「あれやれ、これやれ」とは全く言いません。『太陽ニュートリノやったら』というような、大きなお題目を唱えるだけです。だから、細かいところは、割り振られた弟子たちが具体的に考えてやりました。 もっとも、私が非常に疑問に思ったことがある。 それは、「アイディアを話して、教え子にやるべきことを振り分けて、具体的な仕事を細部にわたってさせる」という方式を取る小柴に、教え子側から反発はなかったのか、ということだ。科学者とは本来、「自分が、新たな境地を開いてやる。自分が1から10まで全部やりたい」という我が強いものだ。ましてや、自分の考えた、やりたいテーマもある。「教授の手伝いばかりさせられて、自分のテーマができない」というボヤキを聞くことは、今をもって日常茶飯事だ。 私の疑問に対して、戸塚が明快に解説した。 「小柴先生に対する反発は、まったくなかったですね。弟子が、先生のアイディアの実現のために、死に物狂いでやっちゃう。完全に乗せられてしまう。 今、小柴マインドはどのように継承されているのだろうか。 「小柴先生タイプはね、隔世遺伝なんですよ、きっと。 「『この先、どんな実験をしたら芽が出るのか見抜くことの重要性』を、先生から習いました。でも、その能力は、カミオカンデを始めた頃の小柴さんには、まだまだ到っていない。目先ではなく、ずっと先を考える能力を養いたいですね。 V.ノーベル賞受賞後の小柴「実験?今もやっているよ。ほんとに小さい、どこからも予算を取らないやつ。よその使い古した装置を借りて。 2002年10月8日——。江崎玲於奈(現・芝浦工業大学長)以来、日本人として29年ぶりのノーベル物理学賞受賞。しかも、東京大学で学び教鞭を取った小柴の受賞に、東大本部もいささか興奮気味だった。何せ、世間一般ではどうも「ノーベル賞受賞者は、ほとんどが京大出身」のイメージが強いらしい。普段はもう寝る時間だ、という小柴を呼んで午後8時半から学内で行われた受賞記者会見の場でも、「ノーベル賞というと、リベラルな京大が獲るイメージだが・・・」「東大出身者で初めてのノーベル賞受賞ですね」などの質問が記者からされ、「東大もリベラルです」「初めてではありません」と佐々木毅総長が気色ばんで反論する一幕も見られた。(実際は、2002年までの日本人のノーベル賞受賞者12人のうち、川端康成、佐藤栄作、江崎、大江健三郎、小柴の5人、約半数が東大出身である。ちなみに京大出身者も同数の5人。) 「今まで文化勲章や何やら、いろいろな賞をとってきた。でも、今回のノーベル賞は国民の受け取り方が違った。役に立たない研究でも、『これは大事ないいことだ』と、国民が喜んでくれたのがうれしい」 小柴は謙遜と、科学技術ではなく人類共通の知を提供する基礎科学の担い手であるという自尊心を持って、天文学という自分の研究を「役に立たない研究」という言葉で表現する。もっとも、その言葉を鵜呑みにしてしまったマスコミが、「役に立たない研究に与えられたノーベル物理学賞」と報じてしまい、関係者から顰蹙を買うという迷事件もあった。 「役に立たない研究」の将来について、小柴は、 「科学は、産業に役立つ科学技術ばかりもてはやされている。そんな研究は、国が手をださなくても企業がやる。基礎科学は、国として面倒をみてやるべき。そうでないとけっして育たない。しかも景気・不景気に関係なく、10、20年という長い目で見て、援助するべきだ」 と厳しい口調で話す。また、科学は人類共通の財産であり人の知に貢献ものであるから、それに喜び見出すのが文明度が高い国民といえる、と持論を展開する。小柴の目から見ると、日本の文明度は「良くやっているほう」——最高でもないが、悲観するレベルでもないらしい。小柴に話を聞きにいったのは、2002年11月26日だった。受賞決定後1ヶ月半が経過していたとはいえ、ほぼ毎日、何かしらの取材や講演予定が入っており、東大素粒子物理国際研究センターが、スケジュール調整に四苦八苦していた。小柴は、同センターに定年後も毎日のように通い、自室ではリアルタイムでスーパーカミオカンデのデータを見られるようにしているという。 また、「小柴本」の出版ラッシュにも見舞われていた。2002年末までに出版されたものだけ見ても、絶版になっていた自著を加筆修正した「ニュートリノ天体物理学入門」(講談社ブルーバックス)、小学生・高校生・大学生に向けた講演録集「心に夢のタマゴを持とう」(講談社文庫)、少年時代から現在までを聞き書きした「物理屋になりたかったんだよ」(朝日新聞社)、2001年仁科芳雄博士記念科学講演会での講演録「ようこそニュートリノ天体物理学へ」(海鳴社)などだ。 インタビュー当日、それまでに出版されていた著書数冊を持って行った私に、小柴は「君が買ってくれると、僕のところに印税が入るんだ」と、無邪気に言った。小柴の口から、「印税」という言葉が出たのを機に、その使い道を聞いてみようと思った。些か不躾な質問でもあるし、「ノーベル賞の賞金の使い道は」という質問に対して、一貫して「そんな科学の本質と関係ない質問はしてくれるな」というような顔で、不愉快そうに「もらってみなければわからない」と答えている小柴の印象が強かっただけに、一蹴されることも覚悟していたが、小柴は機嫌よく答えた。 「ノーベル賞受賞者は、16人、授賞式に客を呼べるんだけど、旅費はこっち持ちなの。印税はそれに使う」 今、一番やりたいことは、孫と遊びたい。自分も忙しいし、一人は高松にいる。もう一人はそばにいるけど学校が忙しくて、週に一度くるかどうかだから。そんな話を直前に聞いていた私は、「家族が授賞式に集まるならば、またとない家族団らんの場になりますね」と言った。小柴は、満面の笑みでうなずいた。そこには、「家族思いで孫好きのおじいちゃん」の顔があった。 小柴にとって、物理とは何だったのか。 天職、という気負いはない。「生まれ変わったらもう一度物理をやるかなんて、わからない。環境とか、いろんなことによって決まることだから」と小柴は答える。 少年時代、作曲家を夢見たこともある小柴は、モーツァルトを聴くのが好きだ。そして、音楽を聴くのも、物理をやるもの、「どちらも自分の楽しみ」だという。物理をやっていて、苦しいと思ったことはないともいう。 きっと、そのとおりなのだろう。基礎科学をやっている若手研究者に対して、何かメッセージをいただきたい、と言うと、小柴は「彼らはどうせ好きでやっているのだから、励ましはいらない」と答えたのだ。また、今後のニュートリノ天体物理学の方向について、 「これからどんな実験をすべきかなどということは、若い人に対して言いたくない。ノーベル賞を取った私が言うとプレッシャーになるし、自分のアイディアを曲げられたりしたらかわいそうだから。それに、実験の内容は、若い人が自分で考えることでしょう」 とも話した。 「たぶん、小柴先生は、研究を止めなきゃいけないのが、一番残念だったのではないかな。 戸塚のこんな言葉を聞いていた私は、何かやるせないものを感じて、無礼を承知で小柴に聞いた。 ——先生、カミオカンデみたいなビッグ・プロジェクトを、もう一度やりたいと思われませんか? 小柴は答えた。 「実験は今もやっているよ。ほんとに小さい、どこからも予算をとらないやつ。よその使い古した装置をかりて」 ——どんな実験ですか。 「言わない。誰も知らない、共同実験者しかしらない」 ——では、ペーパーになったら教えてくださいね。 「いい結果が出たらね」 「考えてみますと、私は一教授としては分不相応な額の税金を使わせてもらって、夢を追い続けてきたわけで、本当に感謝しております。老後はいっさい税金を使わないで、小さな実験を、借り物装置とポケットマネーで細々と楽しみ、もしその結果、何らかの形で国民にお返しできたらいいなと考えているこのごろです」(『ニュートリノ天体物理学入門』、小柴昌俊、2002年より抜粋) 小柴はあくまで自然体の人だ。この言葉も、あえて控えめに書いたわけではなく、全くの本音なのだろう。小柴は、周りが思うほどには、ビッグ・プロジェクトの指揮者に未練はないはずだ。なぜなら、小柴は、自分の実験を引き継いだ教え子たちが、活躍してよい結果を出し、出世していくことを、自分のことのように喜べる人だからだ。自分自身が指揮を執らなくてもよい。小柴マインドは脈々と継承されているのだから。そして、カミオカは自分が退いた後もさらに発展し、自分が産み落としたニュートリノ天体物理学は、今まさにカミオカの地で成長し続けているのだから。 「小柴はビッグ・プロジェクトに対して、さほど未練がない」と、私が思うもう一つの理由は、小柴は、現役時代に多大な税金を使ったことに対して、今をもって恐縮していると思うからだ。 「今まで文化勲章や何やら、いろいろな賞をとってきた。でも、今回のノーベル賞は国民の受け取り方が違った。役に立たない研究でも、『これは大事ないいことだ』と、国民が喜んでくれたのがうれしい」 小柴は、今回ノーベル賞をとって、国民が喜んでくれたことで、「やっと国民の血税を使って研究させていただいた恩返しができた」と、ホッとしているのではないか。 「わたしは、日本国民のみなさんのおかげで、素晴らしい研究ができました」小柴は、常に感謝している。——かつて、これほど研究者であることに対して、謙虚な科学者がいたであろうか。 あなたは、すばらしい研究をし、後継者という研究成果以上の財産まで残された。そこまで思わなくていい、科学者はもっと元来、傲慢でわがままなものなのだから。 基礎科学者は、人類に知を提供するのが仕事——。正論であるが、普通の科学者が口にしたら、ひどく傲慢に聞こえ、反発を受けるかもしれない。しかし、小柴のその言葉には、こんなメッセージが込められているに違いない。 「国民のみなさんのおかげで、自分の楽しみである物理を追求できました。そして、こんな新しいことを見つけました。どうぞ、みなさんも知って楽しんでください。どうです、科学って楽しいでしょう?」 今、小柴は大掛かりな装置こそ扱っていないかもしれないが、国家予算を背負わない実験しながら物理を楽しんでいる。 肩の荷をおろした小柴は、道楽科学者に専念しているのだろうか。 いや、今の実験でも「上手くいったら、また、みんなに新たな知を提供しよう。楽しませよう」と思っているに違いない。また、弟子たちからカミオカンデをはじめとする最新の成果を聞き、「小柴マインドの継承と増殖」を実感しているだろう。 「牧歌的な時代のなごりと現代的センスの両者を併せ持つ、稀有な科学者」——。日本が生んだ究極の科学者に終わりはない。 |

【主要参考文献】「ようこそニュートリノ天体物理学へ」小柴昌俊、海鳴社、2002年

「ニュートリノ天体物理学入門」小柴昌俊、講談社ブルーバックス、2002年

「物理屋になりたかったんだよ」小柴昌俊、朝日新聞社、2002年

「心に夢のタマゴを持とう」小柴昌俊、講談社、2002年

「地底から宇宙をさぐる」戸塚洋二、岩波書店、1995年

「漱石文芸論集」夏目漱石、岩波文庫、1986年

「三四郎」夏目漱石、新潮文庫、1986年

「道楽科学者列伝」小山慶太著、中公新書、1997年

「サイエンティスト・ゲーム」カール・J・シンダーマン、山崎昶訳、1987年

「続・サイエンティスト・ゲーム」カール・J・シンダーマン、山崎昶訳、1989年

「成功するサイエンティスト」カール・J・シンダーマン、山本祐靖・小林俊一訳、丸善、1988年

「二重ラセン」クリック、江上不二夫・中村桂子訳、タイムライフインターナショナル、1968年

「ヘラクレイトスの火」シャガレフ、村上陽一郎訳、岩波書店、1980年

「ノーベル賞ゲーム」丸山工作編、同時代ライブラリー、岩波書店、1998年

「ご冗談でしょう、ファインマンさん上・下」R・P・ファインマン、大貫昌子訳、岩波現代文庫、2000年

「朝永振一郎著作集 1−12 別冊1−3」みすず書房、1982−1985年

「寺田寅彦」大田文平著、新潮社、1990年

「寺田寅彦 人と芸術」大田文平、麗澤大学出版会、2002年

「科学者とは何か」村上洋一郎、新潮選書、1994年

「科学者の思想」吉仲正和、玉川大学出版、1984年

「現代科学と人間」山内恭彦編、中公新書、1970年

「人間にとって科学とは何か」湯川秀樹・梅棹忠夫、中公新書、1967年

|

| 前頁へ | 表紙に戻る |

人のやらないことをやれという指針と、

人のやらないことをやれという指針と、 オーバーステックを常に持っておくことを挙げる。

オーバーステックを常に持っておくことを挙げる。