カミオカンデからスーパーカミオカンデへ |

| 高エネルギー加速器研究機構 戸塚 洋二 |

カミオカンデの出発小柴先生を研究代表者とするカミオカンデ装置は1983年に観測を開始した。研究目的は陽子崩壊の探索である。理論家によると、陽子は主に陽電子と中性パイ中間子に崩壊するという(p → e+ + π0)。また、特殊な予言としてニュートリノとK中間子にも崩壊する可能性がある(p → ν + K+)1 。陽子崩壊の信号数は装置内にある陽子数に比例するから、装置をできる限り大型化する必要がある。反面、陽子崩壊はまれな現象なので、じゃまな信号、特に宇宙線ミューオン2、を極力落とさなければならない。このため装置は深い地下に置く必要があるが、設置場所として選ばれたのが、1970年当時研究を行ったことのある神岡鉱山の地下だった。岩盤の安定な場所を選んで、約4000立方メートルの円筒形空洞が三井金属鉱業によって掘削された。 |

1 陽子崩壊は大統一理論が予言する。大統一理論に超対称性という仕組みをさらに導入すると、陽子崩壊の主要崩壊モードはν+K+になる。 2 ミューオンは電子の仲間で電子と比べると約200倍重い。 |

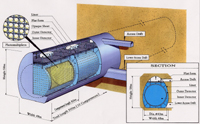

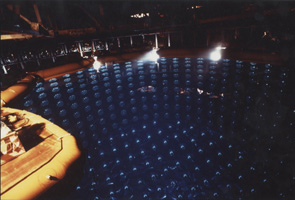

| 小柴は、陽子源として安価な水を考えた。水は円筒形のスチールタンクに蓄え、スチールタンクは掘削された空洞の中に設置される。(図1)水中の陽子は崩壊時にチェレンコフ光3を発するが、その光を精度よく捕らえるため、円筒水槽の壁面に1平方メートルあたり1個の割合で光電子増倍管を取り付ける。特に、ν + K+モードは非常に微弱なチェレンコフ光しか出さないため、できる限り口径の大きな光電子増倍管を使用する。小柴は浜松テレビ(現浜松ホトニクス)に大口径光電子増倍管の開発を依頼し、50cm径光電子増倍管R3600が開発された。(図2)その製造は順調に進み、1000本が壁面に一様に設置された。(図3) | 3 荷電粒子が水中での光速(c, nを真空中での光速、水の屈折率とすると、水中での光速はc/nと遅くなる)より速く走ると光を発する。光は半角約42度の円錐状に出る。光量は粒子の速度から正確に計算できる。 |

図1 カミオカンデのオリジナル図 |

図2 カミオカンデ内部 |

図3 カミオカンデ用光電子増倍管と小柴先生 |

| カミオカンデ構想は小柴によって立案され、高エネルギー研究所(現高エネルギー加速器研究機構)の支援、科学研究費補助金特定研究による資金手当等により完成することになったが、大規模空洞掘削等の工事は理学部よりはむしろ研究所の仕事ということになり、宇宙線研究所が空洞掘削、施設管理に責任を持つこととなった。 |

| 幾多の困難を乗り越えて装置は完成し、1983年7月に実験を開始した。半年後、陽子崩壊らしきイベントが1例(p → μ+ + ηの可能性)観測され世界中が注目したが、装置の特性が精密にわかってくるにつれ、このイベントが陽子崩壊である可能性は薄れていった。2年後には、陽子は理論の予言通りに崩壊しないことが明らかとなった。すなわち、陽子の寿命は予想よりずっと長く、理論の改訂を迫るという結論になったのである。実験は一応研究目的を達成したので、ここで終了してもよかった。しかし、装置の性能は大変よく、20MeVという低エネルギー電子が精度よく捕らえていた4。最低検出エネルギーを10MeV以下に落とせば、当時問題になっていた太陽ニュートリノが観測できるかもしれない。そこで、小柴とその共同研究者は、装置を太陽ニュートリノの観測に転用することを決断したのである。1985年のことだった。 | 4 大気ニュートリノは水と反応してミューオンという粒子を作る。ミューオンは約100万分の2秒で崩壊し、電子を放出する。この電子は50MeVを最大値とする連続スペクトルをもつ。時々、低エネルギーミューオンと崩壊電子が同時に記録されることがあり、このとき20MeVの電子がきれいなチェレンコフパターンを作ったのが観測されたのである。 |

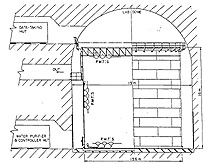

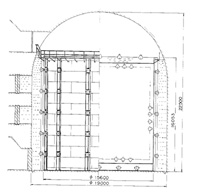

図4 改造後のカミオカンデ図 |

ニュートリノ観測用カミオカンデ装置太陽ニュートリノ観測には、いくつかの装置改良が必須だった。それらを説明しよう。 |

|

1.低ノイズ化 太陽ニュートリノを捕らえるためには装置の最低検出エネルギーを10MeV以下に下げなければならない。それでも、太陽ニュートリノの信号レートは1週間に1イベント5と大変まれである。観測エネルギーを下げていくと、水中およびタンク外にある放射性物質がガンマ線やベータ線を放出し、それらが発するチェレンコフ光が圧倒的に多くなる。これらのじゃまものを除くため、以下のような改造作業が行われた。 |

5 標準太陽模型による計算値の約半分の値としたとき。 |

純水製造装置を増強して水中に溶解しているウランやラジウムを取り除く。 純水製造装置を増強して水中に溶解しているウランやラジウムを取り除く。 カミオカンデのタンクと空洞壁面との間(約1.5mの隙間)を水で満たし、岩盤から来る中性子やガンマ線を遮蔽する。このため、空洞内面を防水構造にする。(図4) カミオカンデのタンクと空洞壁面との間(約1.5mの隙間)を水で満たし、岩盤から来る中性子やガンマ線を遮蔽する。このため、空洞内面を防水構造にする。(図4) タンク水が空気中のラドンガスを吸収しないようにタンク上面をスチール板で覆って気密化する。また、純水装置内にあるバッファータンクも気密化して、上部にラドンガスを取り除いた空気を送り込む。 タンク水が空気中のラドンガスを吸収しないようにタンク上面をスチール板で覆って気密化する。また、純水装置内にあるバッファータンクも気密化して、上部にラドンガスを取り除いた空気を送り込む。 |

|

2.ソフトウエア 低エネルギー電子を解析するためのソフトウエアを開発して、電子の位置、方向等の情報を求め、かつ環境放射線由来のイベントを排除する。 |

|

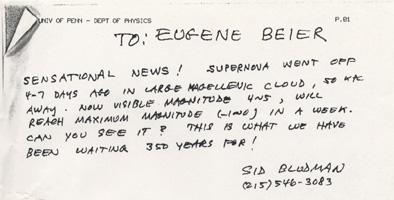

3.電子回路 太陽ニュートリノは水中の電子と非常にまれに反応し、散乱された電子はエネルギーを得てチェレンコフ光6を発する。太陽ニュートリノの情報を得るため、散乱電子のエネルギーや、その発生場所と進行方向を測定する必要がある。このため、個々の光電子増倍管に付属している電子回路を新型に置き換えて、信号の大きさ(受光量)や光の到達時間をデジタル化して取り込む。電子の発生場所と方向はこの時間情報から求めることができる。小柴は新たにペンシルバニア大学のグループ7をカミオカンデグループに入れ、新型電子回路の責任を持たせた。ペン大電子回路は大変安定に働きニュートリノ観測に本質的な役割を果たした。 |

6 光電子増倍管の全光電子数で表すと、10MeVの電子は約30個の光電子を出力する。 7 Al Mann, Eugene Beier 教授他。 |

| 以上のような装置改造作業と性能向上は大変困難で、1985年はじめに開始され1986年暮れにようやくめどが立った。そこで、同年12月25日に太陽ニュートリノのための観測を開始した。 |

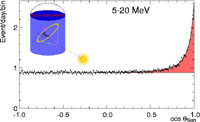

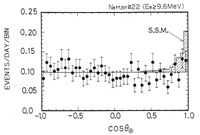

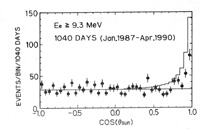

太陽ニュートリノの観測超新星ニュートリノの論文は超スピードで採択され、4月6日にはアメリカ物理学会誌に掲載された。これで超新星騒ぎも一段落となり、再び太陽ニュートリノ観測に向けた地道な作業に戻った。解析では、ノイズ信号に埋もれた太陽ニュートリノ信号を取り出すため、ニュートリノ・電子反応で電子が前方にはねとばされる特徴を利用する。すなわち、電子の方向を見ると、昼間は下向きで、夜は上向きになるはずである。ノイズは太陽方向に関係しないので、太陽ニュートリノと違って一様な分布を示す。そこで太陽から装置を見た方向を基準として電子の散乱角を計算する。この散乱角を横軸に取り縦軸に観測数を取れば、太陽ニュートリノ信号は角度0度に集中し、一様なノイズ信号の上にピークとなって見えるはずである。1年後の1987年暮れ、太陽ニュートリノ信号はまだ有意に見えていないけれど、太陽ニュートリノの量は理論計算よりずっと少ないことが明らかとなった。(図8)すなわち、デービスの主張する太陽ニュートリノ問題9が確かに存在することを確認したのである。1988年、ついに太陽ニュートリノの信号が見えてきた。観測数は理論予想のちょうど半分程度。デービスの結果と微妙に違うが、いずれにせよ太陽ニュートリノ問題が存在することがはっきりしたのである。(図9) |

9 デービス(小柴とともに2002年ノーベル物理学賞受賞)は1960年代後半から放射化学的方法で太陽ニュートリノを観測していた。太陽ニュートリノの信号数は、理論予想の3分の1しかなく、この欠損を「太陽のニュートリノ問題」と呼ぶ。多くの研究者はデービスの実験に問題があるのではないかと疑っていた。 |

図8 1987年末における太陽ニュートリノの観測のデータ |

図9 1990年時における太陽ニュートリノ観測のデータ。散乱の前方方向(横軸の値1付近)に太陽ニュートリノ信号によるデータの増加(ピーク)がみられる。しかし、ピーク値は、予想値の約半分しかない。 |

大気ニュートリノ問題大気ニュートリノとは、エネルギーの高い宇宙線が大気中の原子と反応して作り出すニュートリノのことで、電子型とミュー型が混じっている。大気ニュートリノはカミオカンデ装置内の水と反応して4日に1回程度の頻度でチェレンコフ光を発する。まれではあるが、陽子崩壊のチェレンコフパターンと紛らわしい信号を出すことがあるので、大気ニュートリノを詳しく調べる必要があった。 |

|

超新星ニュートリノ騒ぎが起きる約1年前の1986年、大気ニュートリノにも異常があることがわかった。低エネルギー大気ニュートリノは、電子型とミュー型の比が1:2になるはずである10。これら2種類のニュートリノは、装置内で反応すると電子とミューオンを発生するので、電子とミューオンを識別すれば電子型とミュー型の比を求めることができる。また、装置内で止まるミューオンは崩壊して電子を出すので、崩壊電子の信号数を数えることによっても、電子型とミュー型の比を推定することができる。 すでに1986年、データ中にあるミューオン崩壊電子数が予想の4分の3程度しか見つからないという、全く予想外の結果が見つかった。さらに、陽子崩壊探索のため電子とミューオンを識別するコンピューターアルゴリズムが開発されたので、これを元にミューオン:電子の比を取ってみると、2:1でなく、ほとんど1:1だった。 |

10 宇宙線と大気中原子との核反応は、パイ中間子やK中間子を作り出す。それらは直ちに崩壊してミューオンとミューニュートリノになる。エネルギーが低いとミューオンはさらに崩壊して電子、電子ニュートリノ、ミューニュートリノになる。従って、低エネルギーでは、電子型:ミュー型=1:2となる。 |

| 大気ニュートリノは宇宙線の核反応生成物なので、その数量の計算には大きな不定性が入り込む。特に地球に入ってくる宇宙線の強度が正確に測定されていないのが第一の原因で、そのためミューニュートリノや電子ニュートリノの反応数の計算には約30%近い不定性があった。しかし、ミュー型:電子型の比をとれば、これらの不定性を打ち消すことができるので、その比は5%の精度で予想できた。ところが、観測結果は予想値の半分しかなく、全く計算と合わない。これが「大気ニュートリノ異常」である。 |

|

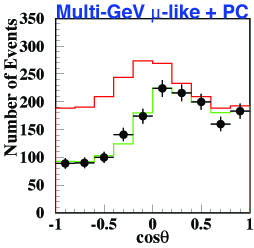

もう一つの重要な観測量として、ニュートリノの方向依存性がある。地球は丸いため、上向きと下向きのニュートリノの観測数の比を取ると、地磁気の効果を無視すれば1になるはずである。この上下対称性も宇宙線の強度に依らないから数%の精度で正しいはずである。そこで、特にエネルギーの高いイベント11を取り出して、その上下対称性を調べた。上向きミューニュートリノの観測数、すなわち地球の反対側の大気で作られ、約10000km地中を通過してきたミューニュートリノが予想の半分しかなかった。このため、ミューオン:電子の比が小さくなっていたのである。しかし、高エネルギー大気ニュートリノの観測数は少なくて、万人を納得させるには至らなかった。 このように、大気ニュートリノに関しても、精度はまだ悪いが、ミューニュートリノがその飛行距離に応じて観測数が少なくなるという、大気ニュートリノ異常を見つけることができた。ミューオンの天頂角分布12を論文として発表したのは、カミオカンデ実験も終わりに近づいた1994年のことである。 |

11 エネルギーが高くなると、生成された電子やミューオンの方向が親のニュートリノの方向に近くなる。またエネルギーが高くなると地磁気の効果を無視することができるので、上下対象性を調べるのに都合がよい。 12 垂直下向きを0度とし、垂直上向きを180度と取る角度を天頂角という。大気ニュートリノ異常は天頂角90度以上で観測数が半分近くになる観測結果をいう。 |

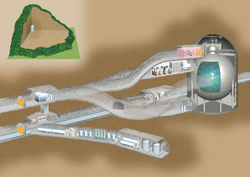

スーパーカミオカンデに向けてカミオカンデは1983年の観測開始以来、超新星ニュートリノの史上初の観測を最大の業績として、太陽ニュートリノ問題の確認、大気ニュートリノ異常のヒントなど興味深い成果を上げてきた。しかし、最初の研究目的だった陽子崩壊は発見されず、当時の大統一理論を葬っただけに終わった。超対称性を加味した大統一理論では、陽子の崩壊確率がずっと低く、予言する崩壊確率の範囲を調べきるにはさらに大きな装置が必要だった。すでに1985年、陽子崩壊をさらに調べるべく、カミオカンデの10倍のサイズを持った装置の検討が始まった。当時まだ太陽ニュートリノ観測のために装置の改造が行われている最中で、国内のいろいろなミーティングで計画を紹介しても研究者の反応は冷たかった。しかし、1987年の超新星ニュートリノの観測等、水チェレンコフ装置が低エネルギーニュートリノを観測する技術として大変優れていることが明らかになるにつれ、国内研究者の認識も改まってきた。また、国外の著名な研究者の支援も大きく、カミオカンデの後継機種を建設するというスーパーカミオカンデ計画は、1987年当時すでによく知られるようになった。各界の支援、特に高エネルギー研究所の大きな支援を受け、スーパーカミオカンデ計画の立案に弾みがついていった。しかし、スーパーカミオカンデの建設予算は約100億円と見積もられていたので、宇宙線研究所が装置建設、共同利用研究のための維持管理等を行うという方針が決定され、1988年理学部から3人、高エネルギー研究所から1人の研究者が宇宙線研究所に異動した。彼らのミッションは、カミオカンデを引き続き共同利用に供するとともに、スーパーカミオカンデ実現に専念することだった。余談だが、小柴が始めたニュートリノ研究は、この時点で理学部から全く姿を消し現在に至っている。 スーパーカミオカンデの研究目的は、第一に太陽ニュートリノの精密観測、第二に大気ニュートリノ異常の解明、第三に陽子崩壊の探索である。装置の大きさは、水の透過率が許す最大の大きさに近づけることとし、50000トンの純水を使うことにした。カミオカンデの経験を元に、装置は最初から32000トンの内水槽を18000トンの外水槽が覆う二重構造とした。無論外水槽は岩盤からの放射線を遮蔽するためのもので、かつ1000mの岩盤を突き抜けてくる宇宙線ミューオンの検知、内水槽から抜け出てくる粒子の検知も行うこととした。さらに、環境放射線を最大限に落とすため、カミオカンデの経験を元に装置の高度な気密化と高性能の純水製造装置を開発した。約60000立方メートルの空洞を地下1000mに掘削することは自明でなく、事前に調査委員会を設置し、工学部教官の協力も得ながら慎重に検討を行い、大規模空洞掘削の手順も決まった。チェレンコフ光測定用光電子増倍管は、カミオカンデに使用したR3600を元に振幅、時間特性ともに大幅に改良した。 1991年度スーパーカミオカンデ建設の予算がついに認められ、同年12月から三井金属鉱業による空洞掘削が開始された。アクセストンネルまで入れると約70000立方メートル、20万トンの岩石を掘り出す作業である。1992年には、浜松ホトニクスによる改良型光電子増倍管の量産開始、東芝による電子回路の詳細設計・製作が始まった。1995年度には、装置建設と将来の共同利用研究に対処するため、現地に神岡宇宙素粒子研究施設が発足、10人の研究者と1人の事務官が赴任した。光電子増倍管11146本の取り付けも順調に進み、1995年11月に完成式典、同12月には純水注入開始までこぎつけた。解析用コンピューターシステムは富士通に決まり、日米の若手研究者によるデータ収集および解析用ソフトウエアの開発が急ピッチで進んだ。 1992年、アメリカの研究者がスーパーカミオカンデに参加することを許可し、スーパーカミオカンデ共同研究者は日本側70名、アメリカ側50名の約120名となった。アメリカ側はエネルギー省の資金援助を受けて、外水槽に1880本の浜松ホトニクス製8インチ光電子増倍管を取り付けて、宇宙線ミューオンや内水槽からの突き抜けミューオンを検知する部分を請け負った。 1996年3月31日夜、アメリカ側のデータ収集用ソフトがまだ完成せず、数日間地下に泊まり込んで仕事をしていたアメリカ人に疲労の色が濃い。待望のソフトウエアがついに完成。深夜の4月1日午前0時、コンピューターのマウスをクリックしてスーパーカミオカンデは動き始めた。40人以上集まった研究者は越乃寒梅をコップに入れて乾杯、出発を祝った。 |

太陽ニュートリノの精密観測装置内純水の純度も急速に向上し、2ヶ月後の1996年5月末には太陽ニュートリノが顔を出してきた。カミオカンデの時の苦労に比べると、何かあっけないような観測成功である。 |

大気ニュートリノの振動の証拠大気ニュートリノのデータもたちまちのうちに集まった。データ取得率はカミオカンデの20倍なので、スーパーカミオカンデ1年分のデータがカミオカンデの20年分に相当する。1997年夏、ミューニュートリノの天頂角分布に大きな上下非対称性が存在することがはっきりした。また、天頂角分布のデータは、ミューニュートリノがタウニュートリノに変身するという、太陽ニュートリノとは別種のニュートリノ振動を仮定することにより、定量的に説明することができた。1998年、高山市で開催されたニュートリノ国際会議で、データの詳細な解析結果が発表された。ニュートリノ振動の証拠がついにとらえられた。 |

陽子崩壊は正夢になるか理論家によれば、ニュートリノ振動を引き起こすニュートリノの微少な質量は、超対称性を加味した大統一理論にその起源があるらしい。最近の大気ニュートリノや太陽ニュートリノの観測結果を詳細に検討して、大統一理論の詳しい骨組みが解明されつつある。その新理論の直接的予言は、再び陽子崩壊である。ただし、陽子の寿命は、カミオカンデ時代と比べると10万倍程度長いはずである。実験グループによる詳しい検討によれば、ニュートリノのCP角を測定するのに不可欠なハイパーカミオカンデ装置は、新しい陽子崩壊を検知できるだけの性能を持つ!小柴の夢想した陽子崩壊は、近い将来ついに正夢となるであろう。 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |