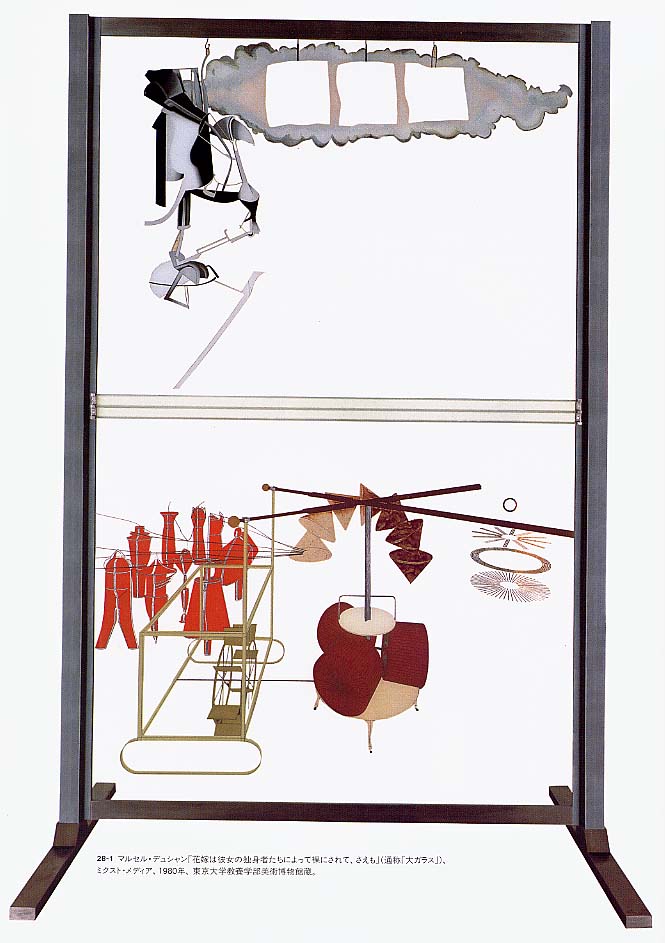

20世紀の美術家は、「芸術」をモノとして存在する作品それ自体から行為やコンセプトへと拡張し、結果として作品それ自体の実制作が以前ほど大きな意味を持たなくなった。こうした「芸術」概念の転換を促したのがデュシャンの一連の仕事であり、なかでもこの『大ガラス』は20世紀美術の金字塔と言うにふさわしい。生前のデュシャンに許可を得て、没後にその設計図ともいえる『グリーン・ボックス』を基に制作されたこの大作は、「レプリカ」であると同時に「オリジナル」でもあるという二重の意味を担っており、従来の「オリジナル」概念を根底から揺るがすことになった。現代美術では「オリジナル」が複数個存在する作品を「マルチプル」と呼び、オリジナル/コピーの旧い二項対立の失効が早くから問題にされてきた。

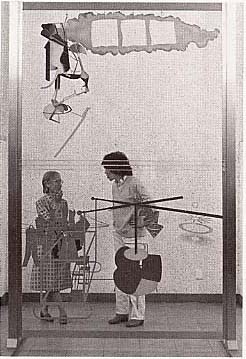

28-1 マルセル・デュシャン、『花嫁は彼女の独身者たちによって裸にされて、さえも』(通称『大ガラス』東京ヴァージョン)

ミクスト・メディア、縦227.5、横175.0、1980年、東京大学教養学部美術博物館蔵

マルセル・デュシャンの代表作『花嫁は彼女の独身者たちによって裸にされて、さえも』(1915−23年)、通称『大ガラス』のレプリカを東京でつくろうという話がもちあがったのは、1977年初めごろのことだった。当時、東京大学助教授だった横山正氏と多摩美術大学教授の東野芳明氏を中心として、それぞれの大学に学生・大学院生の研究グループが構成され、メモの読解や材料の分析といった予備的作業がまず開始される。1978年には、デュシャン《大ガラス》制作実行委員会が正式に発足して、制作資金の募金活動が始まるとともに、監修に瀧口修造、東野芳明の両氏を迎えて、準備作業も本格化していく。

そのなかでいちばんの問題となったのは、レプリカ制作の理念である。もちろんフィラデルフィア美術館におかれているオリジナルは、いったん割れたものが修復された結果であり、それをそのまま写す——ひびまで再現する——ことにはほとんどなんの意味もない。われわれが目指したのは、デュシャンが1923年に制作を中断した、その時点での『大ガラス』の姿の復元である。しかし、その姿の記録がマン・レイの撮影したとされる一枚の写真しかない以上、われわれがとるべき道は、デュシャンの観念の痕跡を確認しつつ、彼が行った制作プロセスをできるかぎり追体験してみることの他にはない。

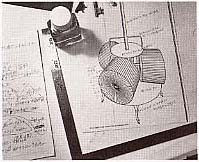

78年の暮れから79年の初めにかけて、制作スタッフのうちの塩崎裕と岩佐鉄男がアメリカとヨーロッパに現地調査におもむいた。フィラデルフィア美術館では、当時ニューヨークに滞在していた写真家・安斎重男氏の協力を得て、数千枚におよぶ『大ガラス』の細部写真を撮影することができた[写真1]。現在の状態の複製を目指さないとはいえ、デュシャン自身の手の跡をとどめるこの《オリジナル》の詳細な記録は、他の何にもまして制作の重要なよりどころとなった。撮影に並行して、塩崎は数多くの色見本をつくって、オリジナルと照合し、デュシャンの彩色を確認し、細かなメモをとった[写真2]。絵具がガラスの裏側から塗られ、ガラス自体の色を通して見られることになる〈大ガラス〉において、この作業はきわめて重要である[1]。フィラデルフィア以外にも、ロンドンとストックホルムのレプリカを実地調査する予定だったが、展示室の閉鎖等の事情により、あまり成果は得られなかった。

|

写真1 |

|

写真2 |

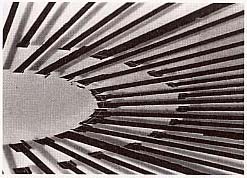

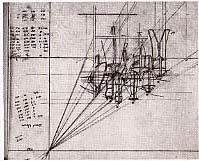

79年の春、駒場に仮設のアトリエが完成すると、東大では岩佐による製図作業、多摩美では塩崎を中心としたガラスの上での試作づくりがはじまった。透視図法で描かれている『大ガラス』の下半分の製図に当たっては、9人の《独身者たち》の座標決め——これは『グリーン・ボックス』の図面では与えられていない——と、視点の正確な位置決定が最大のポイントだった[写真3][2]。別なところで述べたように[3]、われわれは最終的に原作の《見え》に合わせて、図面の修正を行っている[写真4]。また、原寸で図面を引いたため、画面の大きさからくる作業の困難——スペースの確保、用紙の伸縮、など——にも直面した[写真5]。多摩美側の試作品では、ガラスへの針金の接着、絵具の色調など、本番を想定しての細かな実験が積み重ねられていった[写真6]。

|

写真3 |

|

写真4 |

|

写真5 |

|

写真6 |

1979年の秋からは、いよいよ多摩美と東大が合体して、本番の制作に取り組むことになった。まず最初に行ったのは、ガラス本体に対する加工——《独身者たち》の領域にある《検眼表》部分の銀メッキ[写真7]と、《花嫁》の領域の右上にある《九つの射撃の跡》の穴あけ[写真9]である。これらの作業はいずれもガラスについての専門的知識と、実地の技能を必要とするため、旭硝子の小野公平氏の助力を得ている。旭硝子が提供してくれた上下各5枚のガラスすべてにこの加工を行ったが、穴わけによるガラスのひび割れ、銀メッキのむらなどの理由で、結局使いものになるのは上下とも1〜2枚程度だった。

|

写真7 |

|

写真8 |

|

写真9 |

大ガラスの上での作業は、鉛線を用いた図形の輪郭どりからはじまった。まず太さ0.6ミリメートルのヒューズの巻き癖をとってまっすぐにしたうえで、それをガラスの下に敷いた図面の線に合わせて整形し、上からスポイトでニスをたらして固定していく[写真9-10]。はみ出したニス[写真11]は、完全に乾いてからすべて拭き取る[写真12]。細心の注意と精密な手作業が要求されるこれらの作業に当たったのは、主として有福一昭(多摩美大油画科)と木村憲(日大芸術学部)という制作スタッフのなかの若手たちである。

|

写真10 |

|

写真11 |

|

写真12 |

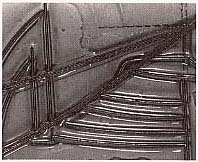

ガラスへの着彩にあたっては、裏側から塗りながら表側の効果を確認するために、ガラスを木枠にはめ、表側に鏡をおいて作業を行った[写真13。手前にあるのは輪郭どり作業中の《独身者たち》]。通常の油絵とちがって塗り直しがきかない一回限りの工程のため、とくに《花嫁》や《銀河》のグラデーション部分には神経を使った[写真14-15]。写真16は一般の人がけっして見ることのできない《独身者たち》の裏側である。

|

写真13 |

|

写真14 |

|

写真15 |

|

写真16 |

着彩した各部分には裏側から鉛箔が当てられる。まず形にそって箔を切り抜き[写真17-18]、裏側から押し当ててニスで接着する[写真19-20]。この箔によって彩色面を密封することで、デュシャンは絵具が空気に触れることにより劣化するのを防ごうとしたのである。だがそれはまた、すべて鉛色に閉ざされた一種異様な『大ガラス』の裏側をつくりだしてもいる。

|

写真17 |

|

写真18 |

|

写真19 |

|

写真20 |

最後に残されたガラスの上での作業は、《検眼表》の部分の銀メッキを、必要な図形だけ残して削り落とすことである[写真21]。デュシャン自身にとっても最後の作業となったこの手仕事は、単純な図形だけにいっそうの精密さが求められるばかりでなく、息がかかっただけでも酸化して変質してしまう材料を相手にする、一瞬の気も抜けない孤独な営みだった[写真22][4]。

|

写真21 |

|

写真22 |

『大ガラス』は上部の《花嫁》の板ガラスと、それよりわずかに大きい下部の《独身者たち》の板ガラス、そしてその中間にあって《花嫁の衣装》となる3枚の細板ガラスから構成される。《花嫁の衣装》の構造は、実はもっと複雑で、中央の1枚は上下のガラスに挟まれ、その上と下に撓みを防ぐためにL字型に組み合わされたそれぞれ2枚の細板ガラスが取り付けられるようになっている。組み立てにあたっては、大きな板ガラスの扱いに慣れたガラス職人や技術者の助力を仰ぎ、予備のガラスによる数回の実験を経た後、本番の作業を行った[写真23-24]。『大ガラス』東京ヴァージョンの今後の維持管理のため[5]には、こうした解体と再組み立てのノウハウの伝授がぜひとも必要である。

|

写真23 |

|

写真24 |

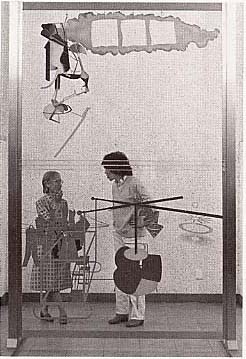

1980年春に『大ガラス』東京ヴァージョン[写真25。ガラスの裏で塩崎と話しているのは、故瀧口修造氏の綾子夫人]が完成してから、すでに20年以上を経て、ガラス自体もそれを取り巻く環境もずいぶん変化してきた。デュシャンの制作プロセスの追体験を目指したわれわれにとって、できあがったばかりのみずみずしい『大ガラス』が次第に年老い、色あせていくのを見守りつづけていくことができるのは、むしろ喜びである——物質的なものと非物質的なものの結合のうちに、しかも見る者の側で起こるそれらの反応のうちに、芸術作品があるとしたマルセル・デュシャンにとって、「創造プロセス」に終わりはないのだから。

|

写真25 |

(岩佐鉄男)

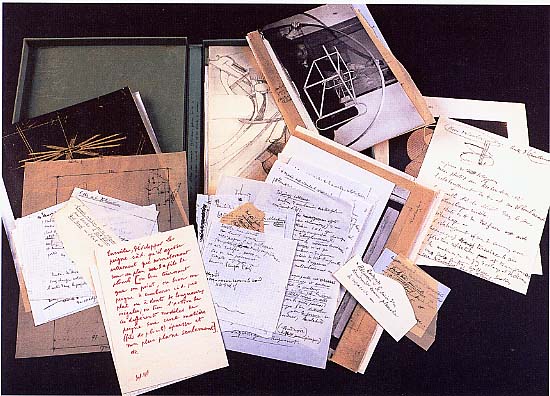

28-2 マルセル・デュシャン、『花嫁は彼女の独身者たちによって裸にされて、さえも』(通称『グリーン・ボックス』)

手書きメモ、ドローイング、写真など総計94点のコロタイプ・ファクシミレ、大判の四つ折りで夫婦函入り、320部限定、著者のサイン入り、「ローズ・セラヴィ」出版、パリ、1934年、東京大学教養学部美術博物館蔵

『大ガラス』制作の仕様書にあたる通称『グリーン・ボックス』には、作品制作の準備として1911年から1920年にかけてなされた覚書やスケッチが無作為に収められている。陳列されている「東京ヴァージョン」はこの資料体を基に、詩人瀧口修造(1903−1979)、美術評論家東野芳明(1930−)らの協力を得て、本学で制作されたものである。

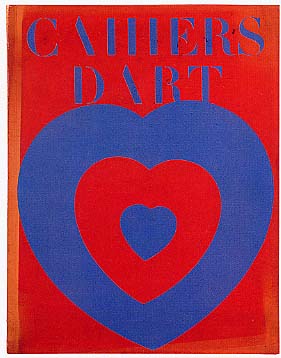

28-3 マルセル・デュシャン、『浮遊する心臓』

美術雑誌『カイエ・ダール(美術手帖)』(第11年第1−2号)の表紙、縦31.7、横24.8、パリ、カイエ・ダール社、1936年

クリスチャン・ゼルヴォスの主宰する美術雑誌は、1936年に『大ガラス』の特集記事を組んでいる。赤青二色の強烈な補色対比で構成された表紙を凝視すると、青の部分が陥没し、中央の小型のハート形が青地色のなかに浮遊して見える。こうした幻惑的な視覚効果の探求はデュシャンの生涯の課題でもあった。

28-4 マルセル・デュシャン、『ロートレリーフ』

美術雑誌『ミノトール』(第6号)の表紙、縦31.7、横24.8、パリ、1935年

シュルレアリスムの主導的な総合雑誌『ミノトール』の第6号は、アンドレ・ブルトンの『大ガラス』論を掲載している。デュシャンのロートレリーフの背景に見られるのは、埃を被った『大ガラス』の表面である。これはマン・レイが1920年に撮影した写真で、「埃の栽培」と題されたこのイメージは『大ガラス』の神話形成に大きな寄与をなした。

|