鏡——見る者が創り出す不思議

|

湯浅万紀子 大学院人文社会系研究科・文化経営学 石井理絵 文学部・美学藝術学 |

|

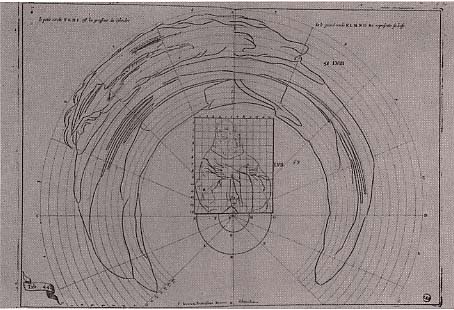

鏡は、その形態や見る者との位置関係によって、左右逆転のみならず、上下転倒や増殖、拡大、縮小、歪曲して見える像を映し出す。そもそもこの鏡の不思議な性質は、その名に宿っている。R・グレゴリーが指摘するように、「mirror(鏡)は、奇跡、不思議(miracle)という意味のラテン語に密接に関連している。すなわち、miratoriumは鏡を意味し、miraculumは不思議なものを、つまり既知の自然の力を超えたものを意味している。のちの時代のspeculum(鏡、反射鏡)という語は、speculate(熟考する)という語に直接関係している[1]」。 鏡の不思議な性質は人々の好奇心を刺激し、人々はそこに未来を読み取ろうとしたり、思う人の面影を求めるなどさまざまな思いを託してきた。鏡占い、そして絵画や文学などに描かれた鏡に、その例は数限りない。鏡は、好奇心や願望、不安、問題意識、そして無意識の領域まで含めた人の心を映し出してきた。 私たちが日常に鏡を覗き込むとき、そこには客観的に自分の姿を見ようとの意図が働いている。街角で不意に自分の姿がガラス窓に映ってとまどったり、壁一面に鏡が張られた喫茶店などで落ち着かない気分になるのは、見る者の意図がないままに鏡の中を見ることになるからであろう。また、平面鏡の二重の反射を利用して宙に浮かぶ映像を見せるといった鏡を利用した仕掛けでは、見せようとする者の意図が働いている。鏡にはそれを見る者・見せる者の意図が大きく関わっている。 本稿では、意図を映し出す鏡について真と偽の問題を考察する。見る者が関わることで真と偽の定義が揺らいでいく様を辿ると、鏡の刺激に慣れた現代の私たちの日常にも鏡の不思議が生きていることを再認識することになる。 鏡像の不思議現代の私たちにとって鏡に自身の姿を映して見るのは日常のありふれた行為であるが、これが日常ではない時代があった。狂言に、夫から都のみやげに鏡をもらった妻が、鏡というものを知らずに、映った自分の姿を夫が都から連れ帰った女であると思い込んで怒る『鏡男』という話がある。人と鏡の最初の出会いは、古代の水鏡であったであろう。古代の人々にとって自分の姿が映し出されること自体、驚きであったに違いない。いや、これは古代の話、狂言の話だけに終わらない。そもそも私たちはどのようにして鏡に映った姿を自身と認識するのか。 一歳半になる私の甥は、生後半年を過ぎた頃からであろうか、泣いていても鏡の前に連れていくと静かになり、鏡を不思議そうに覗き込むようになった。その後、鏡の前では必ず自分の後ろを振り返り、背景や抱いている大人の顔や動きを鏡の中で確認するようになった。それから1年経った現在、彼は鏡の前で後ろを振り返ることも不思議そうな顔をすることもなく自身を見つめており、鏡に映し出されているのは自身の像であることを認識したかのように見える。しかし、ときどき鏡の後ろに回ったり、鏡に口づけして面白がっている様子は他者と戯れているかのようでもある。 幼児の自己認識や他者との関係性の発達に関しての研究は数多く、鏡を用いた研究もある。精神分析学者J・ラカンは、1936年に「鏡像段階」(stade du miroir)という概念を提唱し、自我の機能の成立を説明した。「幼児は生後6ヵ月から18ヵ月の間にこの段階を通過するが、その際、鏡に映る自分の像や他人の姿を見ながら、鏡像と自分を同一視し、自己の身体的統一感を体験する。これを基礎に〈私〉という自我の意識が芽生えるわけで、そのあと、言語が主役となる象徴的次元へ移っていく」[2]とされている。ほかに、先天性または生後早期の失明者が開眼手術後に初めて鏡像に対面したときに、それをいかに知覚するかという課題も探究されている[3]。 では、実際に鏡にはどのような像が映し出されているのか。私たちの最も身近にある平面鏡に映し出されるのは、左右逆転して見える虚像である。これをオリジナルの「真」の姿を映していない「偽」の姿、不正確なコピーであると位置づけてよいのであろうか。それでは、鏡に映し出されて初めて正常な図像が見えてくる「アナモルフォーズ」(anamorphose)では、虚像をどう意味づければよいか。 アナモルフォーズという言葉はギリシア語のana(再)、  (形成)に由来する。その起源は16世紀の中国とされているが、アナモルフォーズの探求はイタリア・ルネサンス期に著しい展開を見せた。一点透視図法という視野の唯一絶対性を取り込んだ遠近法が研究される中で、歪められ誇張された遠近法としてのアナモルフォーズは、主に建築家や数学者によって探究された。17世紀前半にアナモルフォーズの研究に貢献した数学者ニスロンが会士として所属していたミニモ修道会の廊下には、メニャンにより長く引き伸ばされ歪んだ《パオラの聖フランチェスコ》(ローマ、サンタ・トリニタ・デイ・モンティ聖堂、1642年)が描かれている。また、ポッツォによる《聖イグナティウス・デ・ロヨラの勝利》(ローマ、聖イグナチオ聖堂、1694年)など、遠近法を誇張した天井画は数多く、下から仰ぎ見たときの天の高みを誇張して描かれた図像は、間近で見れば奇妙に歪んでいる。 (形成)に由来する。その起源は16世紀の中国とされているが、アナモルフォーズの探求はイタリア・ルネサンス期に著しい展開を見せた。一点透視図法という視野の唯一絶対性を取り込んだ遠近法が研究される中で、歪められ誇張された遠近法としてのアナモルフォーズは、主に建築家や数学者によって探究された。17世紀前半にアナモルフォーズの研究に貢献した数学者ニスロンが会士として所属していたミニモ修道会の廊下には、メニャンにより長く引き伸ばされ歪んだ《パオラの聖フランチェスコ》(ローマ、サンタ・トリニタ・デイ・モンティ聖堂、1642年)が描かれている。また、ポッツォによる《聖イグナティウス・デ・ロヨラの勝利》(ローマ、聖イグナチオ聖堂、1694年)など、遠近法を誇張した天井画は数多く、下から仰ぎ見たときの天の高みを誇張して描かれた図像は、間近で見れば奇妙に歪んでいる。これに光学の研究を取り込んだ探究が、17世紀に鏡の普及とともに流行した。円筒鏡や円錐鏡、角錘鏡に映して初めて正確な図像が見えてくるように作図するには、歪曲の精密な計算が必要である[図1]。アナモルフォーズの「うわべの無秩序の裏には数学的な厳密さが隠されて」[4]おり、「こうした学術的でもあれば、また同時に遊戯的でもあるような隠蔽」[5]が流行の原動力となった。その後、アナモルフォーズは長く無視されていたが、20世紀にJ・バルトルシャイティスによって再評価された[6]。日本では江戸時代に刀のさやに映すさや絵が描かれた。

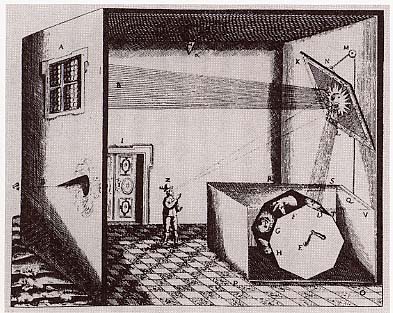

アナモルフォーズにおいては、鏡に映し出された虚像こそが真の姿を映した正しいコピー、あるいは隠していた姿を現したオリジナルであると言えないか。真と偽の定義、オリジナルとコピーの関係は、こうして揺らいでいる。 また、一般に左右逆に彫る版画家は、創作過程で鏡に版を映して彫り進めていくことが多い。木口木版画家柄澤齊は自分にとって鏡は「方法や手段の具ではなくて、結果、しかも先取りされた結果」[7]であり、そこで主要なのは「鏡の中の虚像(イメージ)の方であり、鏡に向けて手で支えている実体(プレート)ではない。実体は意識の中からかき消され、鏡の中の虚像が実像の座を占めるのだ。鏡面をなかだちとして、どんでん返しのように虚と実が入れ替わってしまう」[8]と述べている。ここでもアナモルフォーズの場合と同様のことが言える。このように考えてみると、虚像すなわち「偽」であると簡単に断定できなくなる。 光学的器具としての鏡次に鏡が光学的器具として用いられるという観点から、鏡像について考えよう。光学的器具として鏡に期待されている機能は反射である。光の進行方向を変えるということである。これは、本来光が進もうとしていた側から見ると光が来なくなり、また、変えられた方角から見れば、思いがけなく光がやって来たということになる。つまり、鏡は光の遮断と伝達という相反する二つの機能を持っており、この組み合わせにより実に多様な使い方がなされてきた。 私たちの周りにはさまざまな鏡がある。凸面鏡、凹面鏡、合わせ鏡、万華鏡、そしてバルトルシャイティスが指摘した月や雨滴、雲、空気など自然界の鏡[9]。私たちが平面鏡の前に立つとき、鏡がなければ見ることのできない自身の姿とその背後が、そして三面鏡では左右横も映し出される。車のバックミラーや道路のミラーは、凸面鏡の性質を利用して見る者の背後の広い範囲を映し出す。全天鏡も同様である。医療現場や古墳発掘現場でも活用されている内視鏡は、観察者が入っていって見ることのできない内腔や古墳内部を映し出す。ガラスの表面に反射膜を薄く塗り光の一部を透過し一部を反射するハーフミラーでは、暗い側から明るい側を見ることしかできない。ここでは、光の遮断と伝達が彼我の明と暗のスイッチで切り替えられる。月面から送られてきた宇宙飛行士の映像には、彼らのかぶっているヘルメットに周りの景色が小さく映し出されていた。強烈な太陽光線を遮断するためのサングラスがハーフミラーの凸面鏡になっているのである。そして、望遠鏡は遠く離れた星からの光を映し出す。 光を集める機能は、伝達機能のバリエーションの一つである。シュラクサイとコンスタンティノポリスの防衛のために想像された集光鏡、そして現代の太陽炉。これらは凹面鏡であり、入射光を一点に集める。これを逆向きに、一点から出た光を一定の方向に送り出しているのが車のヘッドライトや懐中電灯である。平面鏡で太陽を追尾し観測に用いられていたヘリオスタットは、再生可能エネルギー利用が推進されようとしている現在、太陽熱利用技術としてなくてはならない要素設備となった。 日本語の「かがみ」は、「影見」から転じたとの説明がある[10]。「かげ」とは、ものに光が当たって生ずるそのものの姿(投影図)であり、光の当たらない部分を指すが、「日影」「月影」という場合はむしろ発光体を意味する。光を発する姿も「影」、日の当たらない場所も「陰」である。光学的器具における光の伝達者としての鏡、遮断者としての鏡という二面性と不思議に一致している。 これらのさまざまな機能を備えた鏡について思いをめぐらすとき、そこに時間の要素が入り込む点にも注目しよう。車のバックミラーについて、多田智満子は自分の背後に繰り出されていく道は「私にとっては過去に過ぎないが、対向車にとっては未来そのものなのだ。(中略)しかし、その過去は決して死にきっていないのである。あるとき突然、バックミラーの中から一台の車が未来に向かって私を追い越してゆくことがある。小さな鏡の中におさまっていた過去の中の一つの点景が、ぐんぐん背後から私に迫り、私を追い越すと同時に鏡の中から脱け出して、私の肉眼の視野の中にとびこんでくる」[11]と表現している。 そして、巨大な凹面鏡である反射望遠鏡が映し出す像は、数万年前、数億年前の過去の宇宙の姿であり、もしかしたら今は消滅してしまった星の姿であるかもしれない。望遠鏡は過去を映し出しているのである。 例えば、標高4200メートルのハワイ島マウナケア山頂の国立天文台ハワイ観測所に設置された望遠鏡すばるが映し出す像について考えてみよう[12]。光学赤外線望遠鏡すばるの主鏡は一枚ガラスで、有効口径8.2メートル、厚さ20センチメートル、重さ22.8トンという大型である。焦点距離は15メートルである。超低熱膨張ガラスによる均質なガラスの製作に3年、それを削り、裏面に能動支持機構として261個の穴を開け、裏返して最高の精度に研磨するのに、さらに4年の歳月をかけたという。画期的な観測性能を達成するために、過去最高の鏡面精度を維持する能動光学をはじめ、空気の乱れを押さえる新型ドーム、4つの焦点それぞれに備えられた独自の観測装置やそれらを効果的に用いるための自動交換システムなど、数々の新しい技術革新でサポートされた新世代の望遠鏡である。 すばる望遠鏡ファーストライトの直後に撮影された「すばるディープフィールド」のデータを、国立天文台、東京大学、京都大学の合同チームが解析した結果、この画像には宇宙の果てまでに存在している銀河起源の近赤外光の90パーセント以上が、個々の銀河として映っていることが判明した。この画像はハッブル宇宙望遠鏡の撮影結果を凌ぐもので、宇宙を最も奥深くまで見通したものと考えられる。この結果は、宇宙の果てまでに存在するすべての銀河の光を集めた場合の宇宙の明るさを示している。これまで、近赤外領域の宇宙の明るさは、銀河の光の重ね合わせと考えられてきたが、人工衛星などを用いて測定された宇宙の明るさと比較すると、今回得られた銀河の光はその3分の1にしかならない。残りの3分の2は銀河から発せられたのではない、未知の光であり、その解明が今後の天文学の重要なテーマとして浮かび上がってきたという。 人は鏡の性質を利用して見えないものを見ようとしてさまざまな光学的器具を作ってきた。そんな機能重視の光学的器具に関しても、以上のように私たちの想像力を刺激する事柄がいくつも見つかる。次の章では、そんな鏡と人々の内面との関わりに立ち入っていこう。 神話的メタファーとしての鏡古代以来、人々が鏡に魔術的意味を読み取り、恐れ続けてきたことは、フレーザーの『金枝篇』の事例を見ても明らかである。日本にも「鏡を割ると縁起が悪い」「乳児や病人には鏡を見せてはならない」「妊婦が鏡を身に着ければ家の不幸を防ぐ」など、鏡にまつわる数々の迷信がある。人々は鏡に、例えば隠された真の姿や予言が映し出されると信じてきた。「カトプトロマンテイア」(鏡面魔術)というギリシア語が示すように、それはギリシアの時代からあった。 鏡を操って不思議な幻影を見せたのは呪術師や魔術師、手品師ばかりではなかった。鏡に魅了された人の営みについては、バルトルシャイティス『鏡——科学的伝説についての試論、啓示・SF・まやかし』[13]とグレゴリー『鏡という謎——その神話・芸術・科学』[14]に詳しい。17世紀ローマでは、A・キルヒャーというイエズス会士が鏡を用いて幻影を作り出す光学装置の虜になっていた。彼が1646年に著した『光と影の大いなる術』には、一つの像を無数に増殖させたり、人間を動物に変身させる「平面鏡による劇場器械と、曲面鏡と平面鏡からなる変身装置」[15]が満載されている[図2]。彼は実際にいくつかの光学装置を作り、修道院の一室に設けた博物館で人々に「幻想の国」の風景を実演してみせていた。ほかにも光学装置を利用して幻影を見せることに熱中した修道士、神学者は多い。バルトルシャイティスが述べるように、「光学の諸法則を知らなければ、物理学に属さない事柄は幽霊のしわざとみなされるし、偽が真と混同される。光学の輝かしさなくしては、天文学や物理学は光なき神のようなものであろう」[16]。しかし、光学の確立する前の時代はもちろん、光学によって鏡の不思議が解明されてからも、鏡が魔術的な力を完全には失っていないことは、画家や作家たちが鏡にそれぞれの意図を込め、鏡を作品の鍵となる要素として使っている例を見ても明らかである。自画像と鏡の関係についてはテヴォー『不実なる鏡——絵画・ラカン・精神病』[17]に、幻想文学についてはミルネール『ファンタスマゴリア——光学と幻想文学』[18]に詳しい。

また、鏡は古くから神の依代として神聖視されていた。日本では、鏡は神璽や神剣とともに三種の神器と称され、万物をあまねく映して正邪を判断する智の象徴であった。久野昭は、能舞台の「鏡板」「鏡の間」を神の現在と結びつけて解釈した。すなわち、能舞台の背後にある「鏡板」に描かれた松は神木の意味を持ち、ここに神が降臨することで、その場が神聖化される。鏡板の鏡は神の現在と関係するはずである。そして「役者は楽屋からじかに舞台に出るのではなくて、鏡の間で面をつけ、橋懸を経て舞台に出るのである。舞台はハレの空間として神の現在するところだが、それに時間的にも空間的にも先立って、鏡の間で、役者は日常的な世俗の自己を脱却していかなければならない。とするなら、鏡の間の鏡もまた、単に日常的な自己をうつす鏡という道具ではなくて、むしろ世俗を聖に、ケをハレに転換させる鏡と解すべきではないか」[19]と述べている。 西洋でも鏡は神を映し出すものとして捉えられてきた。例えば、「出エジプト記」(第34章19−30節)では、預言者モーセがシナイ山でエホバに出会ったしるし、神の栄光の反映として、モーセの顔の皮が光を放つようになったことが記される。神はモーセの顔を神の光を映し出す鏡としたのである。鏡はまた、キリスト教美術においては聖母マリアとの結びつきが強い。聖母が持つ鏡は、「曇りなく、処女性や無原罪のシンボル」[20]である。例えば『ローマの時祷書』(1505年)では聖母マリアの周りに「閉ざされた庭、ダビデの塔、泉、谷間の百合、星、薔薇、そして曇りなき鏡」[21]が配される[図3]。また、鏡は美徳や悪徳の象徴として描かれてきた。すなわち、「鏡を持物とするのは、賢明、真実、視覚、傲慢、虚栄、淫欲など」[22]の図像である。法学を著す図像として、裁判官が手に鏡を覗き込む様が描かれ、鏡を通して「天上の裁きに典拠(鑑)を求め」[23]て最後にはイエスに誓って断を下すことを示す事例もある。

日本語の「かがみ」に当てられる漢字からも、鏡に託された意味は浮かび上がってくる[24]。「かがみ」の語源とされる「影見」、自己認識につながる「可我見」[25]、相手の姿・面影を見るための「形見」、規範や手本を意味する「鑑」。日本の平安朝後期の歴史物語である『大鏡』、『今鏡』、『水鏡』、『増鏡』という鏡物は、過去を映し、それを鑑(手本)にして現在を考える物語である。日本には、前述した「鏡板」「鏡の間」の他にも「鏡山」「鏡川」「鏡池」「鏡石」「鏡餅」「鏡開き」「鏡柱」「鏡天井」など、鏡に由来する地名、事物の名称が数多い[26]。T・クリステワは『涙の詩学——王朝文化の詩的言語』[27]において、歌に詠まれた「まそ鏡」の意味づけについて数多くの事例を挙げながらイメージを豊かに喚起させる論を展開している。 ところで、古代の鏡は銅製であり、その製造技術は成熟しておらず、映し出される像も鮮明ではなかった。14世紀のヴェネチアでガラス鏡製造技術が著しく発達し、明確な像を映し出す鏡が普及すると「中世象徴主義神学では鏡のように朧げにしか映さないという認識が、近代リアリズムでは鏡のようにはっきりとありのままに真を映すへと転換」[28]していく。鏡に託される意味は、鏡の製造技術とも関連している。 デカルト以後は、光学理論が普及し、鏡と鏡像を理性で把握できるようになり、鏡の世界への恐怖心は薄らいでいく。ロマン主義時代に想像力が甦ると、見る者の心を映し出す像が再び実在性を取り戻し、二重身体験 (doppelgänger)が姿を現す。本江邦夫が述べるように、「ドッペルゲンガーがしばしば鏡像と錯覚されるのも、鏡像そのものがそれだけの現実性を持ち、その分本人の存在があやうくなっているからに他ならない」[29]。つまり、ここで問題とされるのは、「すべての事物はそれ自身であると同時に、いわば存在の影をひきずっている。(中略)現実は写しではなく、写しは現実ではない。しかしながら、現実は写しによってしかありえず、写しは現実によってしかありえない」[30]という「存在の二重性からくる危機感」である。これは、ロマン派以後の好みのテーマとなった。このように、鏡はそれぞれの時代、場所で、人々の好奇心や不安を掻き立て、人々のさまざまな心を映し出してきたのである。 しかし、はたして像は見えたのであろうか。仕掛けを駆使したとしても、鏡に映し出された像は、結局は見る者の意識の中に存在しているのではないか。実体のあるものが映し出されている場合にも、見る者が各自の意図によって勝手に解釈して見ていると言えないか。つまり、鏡に映し出された像は見る者の主観の創造物であり、見る者によってそれは存在しない、あるいは姿を変えるのではないか。ここでは、真と偽の定義は見る者に委ねられ、さまざまに揺らいでいる。 鏡像の不思議、再び最後に、平面鏡に映った像が左右逆転して見えるのはなぜかという簡単に答えられそうで答えられない問いへの挑戦について紹介しよう。ただし、これは認知心理学の問題である。理化学辞典では鏡像は次のように説明される。「一点Pと平面αが与えられたとき、Pからαに垂線POを下ろし、その延長上でPO=OP'になるような点P'を得る操作を鏡映といい、P'はαに平面鏡がある場合のPの像に相当し、一般にαに関するPの鏡像という」[31]。鏡にはこのような像が映し出されるのは当然であるのに、左右逆転していない同一物が映ることを期待してしまうのは、見る者の勝手な思いなのである。左右逆転していない同一物を映したいのであれば、もう一度、鏡を用いて「鏡像」を作る必要がある。鏡に映し出された像が左右逆転しているように「見える」のは、見る者の意識の問題である点には注意が必要である。これとは対照的に、影はある光源によって投影された対象物の像であり、見えている輪郭は鏡像と同じであるにもかかわらず、人はこれを左右逆転しているとは思わないであろう。影を見る場合は暗黙のうちに自分の背中を「認識」しているということを意味しないか。 グレゴリーは上掲書において、この謎に挑んださまざまな説を紹介した上で分析・批判し、「鏡の左右反転は心理的な回転でも記述の問題でもないということだ。それは、本であれなんであれ、ものを物理的にまわすことによって起こる」[32]とする自らの答えを提出している。これに対し、高野陽太郎は『鏡の中のミステリー——左右逆転の謎に挑む』[33]において、このグレゴリー説も含めてさまざまな説を解説した上で批判し、独自の明快な説を提出している。高野は、「鏡はその面に垂直な方向だけを反転する」[34]という光学の事実を前提に論を展開する。謎を解く鍵は、グレゴリーの回転という考え方、そして「鏡映反転は、じつは、一つの現象ではなく、異なった原理にもとづく、別々の現象の集まり」[35]であり、「自分の姿の鏡映反転と文字の鏡像反転は、それぞれ、別の原理で生じている」[36]という洞察であった。自分の姿の鏡映反転と文字の鏡像反転の違いは、視点すなわち座標系の違いである。そして自分のからだをもとにした座標系を「身体枠」、自分のからだから切り離して他人の視点をとる座標系を「仮想枠」と名づけ、自分の姿の鏡映反転と文字の鏡像反転を異なったプロセスから生じる異なった現象の集まりであるとする「多重プロセス理論」の観点から、それぞれ解説してみせる。採り上げられる事例は、一枚の平面鏡に人と文字が対面した場合のみではなく、凹面鏡やさまざまな角度に置いた合わせ鏡なども含まれ、読者には実際に試してみたいという好奇心が芽生えるに違いない。私たち自身で、鏡を前に、像が左右逆転して見える謎の解明に取り組んでみよう。 グレゴリーは、鏡の左右逆転を考察するために、「透明な紙(例えばOHP用の透明シート)の上に文字を書いて、それを鏡の前にもっていっても反転は生じない」、「文字の書かれたシートを裏返しにする(つまり、表と裏が入れ替わる)と、文字は反転する」、「文字の書かれた不透明な紙(または本)を鏡に対面させるには、それをひっくり返さなくてはならない。すると、その文字は反転する」、「透明なシートを水平軸を中心に回転させると、上下の逆転が生じるが、左右の反転は生じない」という現象を提示した[37]。彼は、英国で初めての体験型科学センターであるエクスプロラトリ(Exploratory)の創設者であり、科学館などにある鏡を使った展示物、しかも自分で体験できる展示物も紹介している。世界を反転も回転もさせない60度の合わせ鏡、左右反転しない90度の合わせ鏡[図4]、「分離する自己」とよばれる鏡[38]、鏡で反転させた図形を見ながらそれを辿る鏡映描写のための展示物(視覚と触覚が食い違って単純な図形でも描くのが難しい)など、子供だけでなく大人も夢中になる展示物が多い。日本の科学館でもこのような展示物に出会える[39]。光学と認知心理学の研究により鏡の不思議が解明されても、鏡と鏡像はなお私達の感覚を楽しませてくれる。このような鏡が私たちの日常の一部になっていると思えば、見慣れた日常も新鮮さを帯びてくる。

最後に、見る者の存在についての問いを投げかけて本稿を終えよう。これまで述べてきた鏡に映し出される像は、見る者がいなければ存在しないのではないか。これに対し、見る者がいなくても、鏡があれば像は映っていると反論されるかもしれない。しかし、そもそも鏡に映し出されるのは、対象と鏡と見る者の相対位置が定まって初めて認識できる虚像である。私たちは鏡の中に映る対象が鏡の中に実在しておらず、別の場所にあることを承知している。鏡を見る者がいなければ、その像は存在しない。上段で、「鏡に映し出された像は、結局は見る者の意識の中に存在しているのではないか。実体のあるものが映し出されている場合にも、見る者が各自の意図によって勝手に解釈して見ていると言えないか」と述べた。ナルキッソスの運命を予言したのは、目の見えないテイレシアースであったことは示唆的である。水面を見ることのないテイレシアースは、ナルキッソスと同じ破滅に陥ることにはなるまい。意図を映し出す鏡は、その意図を託す見る者がいなければ、像を結ばないからである。鏡と鏡像をめぐる真と偽の問題は、見る者の存在への問いにつながっていく。鏡(speculum)はこうして私達に熟考(speculation)を促し続ける。 |

【註】[1]リチャード・グレゴリー『鏡という謎——その神話・芸術・科学』鳥居修晃他訳、新曜社、2001年、53頁。[本文へ戻る][2]宮本忠雄「鏡像段階」、日立デジタル平凡社編『世界大百科事典』、日立デジタル平凡社、1998年。[本文へ戻る] [3]同掲、註[1]、14〜21頁。[本文へ戻る] [4]ブリジット・ガリーニ、「アナモルフォーズ、または両義性の魅惑」、「視覚の魔術 DISGUISED VISION」展、神奈川県立近代美術館・伊勢丹美術館・ひろしま美術館・郡山市立美術館、1994年、139頁。[本文へ戻る] [5]同上、139頁。[本文へ戻る] [6]ユルギス・バルトルシャイティス『アナモルフォーズ——光学魔術』(バルトルシャイティス著作集2)、高山宏訳、国書刊行会、1992年など。[本文へ戻る] [7]柄澤齊『銀河の棺』小沢書店、1994年、73頁。[本文へ戻る] [8]同上、74〜75頁。[本文へ戻る] [9]ユルギス・バルトルシャイティス『鏡——科学的伝説についての試論、啓示・ SF・まやかし』(バルトルシャイティス著作集4)、谷川渥訳、国書刊行会、1994年、57〜96頁。[本文へ戻る] [10]佐藤喜代治『字義字訓辞典』角川書店、1986年。 林大監修『国語大辞典 言泉』小学館、1989年。 松村明編『大辞林』(第二版)、三省堂、1995年。[本文へ戻る] [11]多田智満子「バックミラー考」、『鏡のテオーリア』大和書房、1977年、114〜115頁。[本文へ戻る] [12]すばるのホームページ:http://subarutelescope.org/[本文へ戻る] [13]ユルギス・バルトルシャイティス、上掲書、註[9]。[本文へ戻る] [14]同掲、註[1]。[本文へ戻る] [15]同掲、註[9]、26頁。[本文へ戻る] [16]同掲註[9]、328〜329頁。[本文へ戻る] [17]ミシェル・テヴォー『不実なる鏡——絵画・ラカン・精神病』岡田温司他訳、人文書院、1999年。[本文へ戻る] [18]マックス・ミルネール『ファンタスマゴリア——光学と幻想文学』川口顕弘他訳、ありな書房、1994年。[本文へ戻る] [19]久野昭「ペルソナ的世界」、『鏡の研究』南窓社、1985年、73頁。[本文へ戻る] [20]中森義宗『キリスト教シンボル図典』(世界美術双書〇〇二別巻)、東信堂、1993年、93頁。[本文へ戻る] [21]エミール・マール『中世末期の図像学』(上巻)、田中仁彦他訳、国書刊行会、2000年、289頁。[本文へ戻る] [22]ジェイムズ・ホール『西洋美術解読事典——絵画・彫刻における主題と象徴』高階秀爾監修、河出書房新社、1988年、87頁。[本文へ戻る] [23]水之江有一編『絵でみるシンボル辞典』研究社、1986年、121頁。[本文へ戻る] [24]同掲、註[10]。[本文へ戻る] [25]同掲、註[19]、12頁。[本文へ戻る] [26]山中襄太編『正編・続編 地名語源辞典』校倉書房、1979年。秋庭隆編『日本地名大百科ランドジャポニカ』小学館、1996年など。[本文へ戻る] [27]ツベタナ・クリステワ『涙の詩学——王朝文化の詩的言語』名古屋大学出版会、2001年。[本文へ戻る] [28]川崎寿彦「鏡の文化史(西洋)」、日立デジタル平凡社編『世界大百科事典』、日立デジタル平凡社、1998年。[本文へ戻る] [29]本江邦夫「反復と差異」、「ベルギー象徴派」展、東京国立近代美術館・兵庫県立近代美術館・北海道立近代美術館、1982年、132頁。[本文へ戻る] [30]同上、132〜133頁。[本文へ戻る] [31]久保亮五他編『岩波 理化学辞典』(第五版)、岩波書店、1998年。[本文へ戻る] [32]同掲、註[1]、128頁。[本文へ戻る] [33]高野陽太郎『鏡の中のミステリー——左右逆転の謎に挑む』岩波書店、1997年。[本文へ戻る] [34]同上、35頁。[本文へ戻る] [35]同上、40頁。[本文へ戻る] [36]同上、40頁。[本文へ戻る] [37]同掲、註[1]、125頁。[本文へ戻る] [38]中心を水平の棒が通した垂直の両面鏡で、水平棒の左右両側に付いたリングを左右それぞれの手で一つずつ持ち、鏡の一方の面を見ながら背後に隠れている方のリングを手で動かすと、隠れている手を鏡に映っている手と見誤って、腕が麻痺したように感じられ、自己が分離したかのように感じる。[本文へ戻る] [39]科学技術館五階FOREST 展示室「オプト」など。[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |