先史考古学における真と偽——石器のコピーをめぐって

|

西秋良宏 総合研究博物館・西アジア考古学 |

|

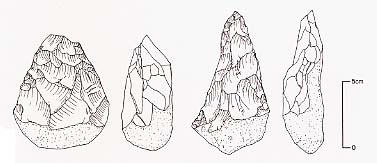

コピーを作る際に後ろめたいものを感じることがある。オリジナルを作った者の権利を侵しているのでないかとか、唯一無二のオリジナルこそが善と信じている人たちを欺くことになるのではとの思いがよぎる。この感情の拠って立つところを考えると、おそらくそれはわれわれが暮らしている文明社会の通念に行き着く。この社会では、ホンモノを作った者だけがコピーする権利(コピーライト)を持っていることを認め合っているからなのだと思う。 コピーライトはいつどうやって生じたのだろう。この問いにはそれぞれの社会について歴史家が答えてくれるとは思うが、考古学者も何らかの発言ができる。筆者が専攻する西アジアについて言えば、無断コピーを防ごうとする行為が考古学的証拠に現れてくるのは、銅石器時代(紀元前5000—3500年頃)の後半である。たとえば、この時期には神殿の建築が始まる。神殿の造営法やそこで執り行う祭儀は、秘伝として権力者が寡占していたものらしい。また、この頃から作り始められた超大形石刃石器の製法も、一部職人の独占状態にあったと見える。テコを用いた複雑な剥離具を用意して行ったもので、そのノウハウは秘匿され、製品たる長さ20センチメートルを超えるような優美な石刃は交換用の商品とされた。時代を下るとさらに類似の証拠は増える。青銅器時代には青銅生産の技術が鍛冶集団やそれを庇護する権力者に独占されていた可能性が高いし、鉄器時代には鉄生産の技術が流出しないように腐心したヒッタイト帝国の政策も知られている。 銅石器時代の後期というのはちょうど、メソポタミアに世界で初めて都市文明が開花した時期にあたる。そろそろ文字の使用も始まる。歴史時代の最初期だ。社会の階層化と制度化が飛躍的に進展した。コピーのあり方が変化したのも、そうした社会の複雑化過程と無関係であったとは考えられない。コピーライトという考え方が考古学者にも見える形で姿を現すようになった。逆に言えば、社会の秩序を保ったり社会的優位を強化したりするために無断コピーを禁じねばならぬような技術や道具が急増した、あるいはそのような社会戦略を必要とする状況が生まれたということだ。今に続くやっかいな時代が始まったのである。 では、そんな時代以前のコピーは自由だったのだろうか。実は、そうとも言えない。もちろん法律や圧倒的権力者によるその規制はなかっただろう。だが、文化や社会の慣習がコピーの自由にかぶせていた制限があったはずである。また、利用できた材料や技術による制約もあったであろうし、現生人類でないヒトに時代的な身体・認知能力の面での制約もあっただろう。現在見るコピーのあり方は、考古学的に一目で分かるような証拠は残さない、その種の制約と自由のはざまで育まれてきた長い歴史の産物なのだと考えられる。 コピーの性質の変遷を追究することは、ヒトの社会戦略や象徴能力の発展ないし進化を知る手がかりになるに違いない。とてもすべてを網羅することはできないが、ここでは石器のコピーについて考えをめぐらせてみることにしよう。文明はるか以前、前期旧石器時代に流行したハンドアックスから始めたい。 石器のコピー旧石器時代人が作ったコピーハンドアックスというのは石塊の両面を打ち割って側縁および先端部に刃を付けた石器のことである[図1]。楕円形、円形、洋梨形、心臓形など形はいろいろである。一般には握斧と訳される。手で握って使う斧という意味で命名されたものだが、実際には斧ではなかったことが使用痕跡の顕微鏡検査によって判明している。むしろ食用動物を解体したり、木を削ったりするのに用いるナイフやスクレイパーのような道具だったらしい。この石器が特徴的な石器文化のことを考古学者は「アシュール文化」と呼んでいる。最初に見つかったのがフランスのサン・アシュール遺跡だったからだ。

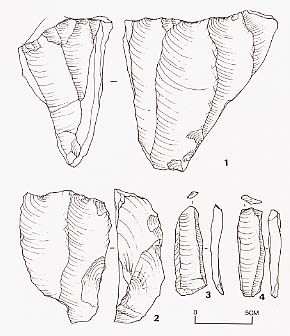

ハンドアックスは実に奇妙な石器だ。アフリカ大陸の南端から西アジアを経て、ヨーロッパ、中央アジア、南アジアまで、ユーラシア大陸の西半各地で前期旧石器時代を通じて使われ続けた。いわゆる原人が使ったものだが、一部の旧人たち(ネアンデルタール人)もこれを用いた。一番古いものは150万年くらい前にもさかのぼり、新しいものは数万年前くらいまで使われていた。もちろん、この間に製作技術や形態は若干の変化を遂げたけれども、少なくとも数万年単位での形の識別は不可能だ。また、特定の時期をとりあげて比べてみれば、各地のハンドアックスの出来映えは驚くほどよく似ている。数千キロも離れた所の遺跡でも、きわめてよく似た技術で石をパチン、パチンと叩き、そっくりなハンドアックスを作っていたのだ。南アフリカとインド半島、あるいはフランスの原人たちが互いに情報交換をしていたことなど考えられない。にもかかわらず、各地で同じような石器が見つかるのがとても不思議だ。 毎日、洋服を代えカバンの中身を代え、ところ変われば使う道具もその使い方も違う、さらに数年もたてば流行は一新してしまう現代社会に生きるわれわれには、想像を絶するような世界ではないか。時間と空間を超越した技術の保守性と画一性は異様と言うしかない。原人も現代人もヒトではあるが、何かが違う。彼らの事物の認知や行動の様式は現代人とは質的に違っていたに違いないことを感じさせる。 なぜ類似した石器が製作され続けたのだろうか。説明のためのモデルがいくつかある。その代表は範型論である。完成品のデザイン、つまり心的範型(mental template)が製作者の脳裏にあり、それを目指して製作が行われたという考え方である。類似した形態が複数の人によって作られるのは、是とする範型を共有していたからだとされる。これが正しいとすると、原人は相当程度の象徴能力を持っていたことになる。つまり、こうあるべきだというシンボルを共有し維持する能力を身に付けていたと仮定されるわけだ。実際、特に100万年前以降のハンドアックスに見られる企画性、幾何学的対称性は、この頃、人類の空間認知能力や象徴能力に進展があったことを示すものとして、積極的に評価する研究者が少なくない(Gowlett, 1996;Wynn, 1979など)。 ところが、この考えに疑問をはさむ声も近年出始めた。ハンドアックスは本当に規格的なデザインのもとに製作されているのか、という根本的な点に関してである。ハンドアックスが規格的とされる根拠の一つは、幅と長さの相関が高く、その係数が多くの遺跡で0.8から0.9くらいになることにある。これに、米国の考古学者H・L・ディブルが疑義を呈した(Dibble, 1989)。この一貫性は見せかけにすぎないという。そもそもどれが長さでどれが幅なのかといえば、多くの場合、長いほうを長さ、短い方を幅として、考古学者が恣意的に計測しているだけなのではいか。また、極端に分厚いものやいびつなものは未製品とか石核とかに分類し、計測標本から排除している場合があるのではないか。そう考えた彼は、ハンドアックスに一般的とされる二つの計測値、すなわち一方が他方の三倍以内におさまる二つの乱数を選び、大きい数字を長さ、小さい数字を幅として、コンピュータで二次元にプロットさせてみた。すると、両者の相関係数は0.8から0.9におさまってしまったのである。 さらに最近の石器分析は、完成品としてのハンドアックスだけでなく、同時に発見される多数の剥片や、無骨な石核類も併せて研究するのが一般的だ。それらを接合して石割り行為の構造性を調べたり、顕微鏡検査によって使用法を特定したりする分析が盛んになっている。それによっても、ハンドアックスに関する新しい見方が提示されつつある(Noble and Davidson, 1997)。その一つは、ハンドアックスが剥離の進行に伴い刻々と姿を変えていく石器であることが判明したことである。つまり、遺跡で見つかる標本の形が出来上がるまでに、使ったり打ち割ったりを繰り返し、いくつもの形を経ていたことが分かってきた。われわれの見るハンドアックスの形は、必ずしも製作者が当初から抱いていたデザインを示しているとは言い切れないと考えられるわけだ。また、打ち取られた剥片が石器として使われていることも分かった。この場合、ハンドアックスは石器でもあるが、同時に剥片を供給する石核でもあった。剥片がもっと必要ならハンドアックスを割り続けるし、もう必要ないのなら割るのを止める、という単純な行為がその形を決めていたというのだ。もちろんハンドアックス自体も道具にされたから、刃先を付けられたことも確かだが、その形は当初作ろうとしていた形とは違うのではないかという。 美術の専門家ですらときとして美しいと感じるハンドアックスは、実は、原人が意図的に作り出したものとは限らないという議論である。この新しい研究成果は、ハンドアックスの「規格性」を原人たちの象徴能力の現れとする見方に大いに警鐘を鳴らす。石をどこまで割り続けるかというのは、原料となる石がどれだけ利用できたかというその場の状況にも左右されるし、行われた仕事の継続時間によっても変わっただろう。ハンドアックスの形が、範型だけで決められていると見るのは危険だというわけだ。 この見方はもっともな点を含んでいるが、私は極端に過ぎると思う。ハンドアックスの形態には偶然とは思われがたい側面も観察できるからだ。たとえば、細かく見ていくと、先端部が異様に細くなっている標本や、先端部を作る際に両面加工ではなく三面加工した標本など、明らかな違いを持った作品が地域や時期を限定した分布をしていることも分かっている。一番の好例はクリーヴァーという石器だ。これは刃先が尖っておらず平刃になった両面加工石器である。これとてもハンドアックス製作時のバラツキの一部にすぎないという説もあるが(Villa, 1983)、技術形態学的には明確に一群を成すし、地理的にも、アフリカやインド半島、イベリア半島などごく一部の地域でしか見られないことから、製作者のデザインであることを感じさせる。かつてフランスの石器分類学の大家F・ボルドは、ハンドアックスを形態的に十ほどもの「タイプ」に分けた(Bordes, 1961)。それほど多くの種類はなかったにしても、原人たちが何らかの範型を持っていたことも確かだと思う。少なくとも剥片を作るだけならもっと簡便な方法がある。あえて対称な形を持つハンドアックスを用意する必要はなかっただろう。 しかし、だからといって範型論だけでことが説明できるとも思えない。この見方の弱点は、範型が変化しない限り石器の形が変わらなかったことになるし、範型はどうやって変わっていくのかというプロセスを説明できないことだ。石器の形がどうやって決まるのかというのは、実はかなり高度な考古学的問いかけであり、スタイル論として古くから議論のテーマになっている(Sackett, 1982など)。利用できる材料や技術、石器の用途による制約といった外的な要因と、製作者がもつ範型や自由な選択という文化的要因、少なくともこの二つの要素が関わっていることは確実だ。これらの関与の仕方を、石器製作の動作連鎖という点から考えてみよう(西秋、1998、Dobres, 2000など)。 石器というのは瞬時に出来上がるものではない。原石とそれを打ち割るための石ハンマーの採取に始まり、原石の表面を剥ぐ粗割り、細部加工など、一定の工程を踏んで作られる。どんな工程を踏むか、あるいはそのためにどんな身振りを採用するかは、幼い頃から年長者の作業を身近に見つめ、学習して身に付けたものと推察できる。社会の集団的記憶が製作者に与えられ、行動として具体化するのである。そして、工程のさまざまな局面で、持ち合わせの技量の中から可能な方法が選択される。たとえば、どのハンマーで叩くか、どちらの側からどんな角度で叩くか、など。意志決定は、個人の力量や知識、材料・技術、社会が許容する自由度といった制約の中でなされる。このときのぶれの総和が出来上がった作品に変異や変化を生むのだと考えられる。 詳細が分かっている縄文時代の石器作りを考えてみると、縄文人は実にさまざまな技術メニューを持っていたことが分かる。たとえば、材料。近隣で採取できる石材だけでなく、黒曜石などの輸入石材も選べた。剥片を作るにしても、石で叩く、角で叩く、角をたがねにして石で叩く(間接打撃)、角で押し割る(押圧剥離)など、さまざまな技法の中から適切なものを選択できた。出来上がった石器を柄に付けるかどうか、手で持って使うのか、あるいはヒモを付けるのか。そこにも多数の選択肢がある。どんな選択をするかに大きく寄与する用途の種類もさまざまだ。穴をあけるのなら先を尖らせるし、皮なめしなら角度の大きな刃先がいる。石器が要求された各局面で都合の悪いやり方は使われなくなって淘汰され、適応的なやり方が定着する。そうやって伝統が形づくられ、変化していったのだろう。どの工程かで新しい技術が導入されれば、選択肢が増えることになるし、何らかの事情で既存の選択肢が忘れられていくこともある。 ハンドアックスの形が長期にわたって変化しなかったのは、そもそもこの種の選択肢の幅が恐ろしく狭かったためではなかろうか。利用できた技術や用途の制約が強すぎたからではないか。まず、石割りの技法はただの一種しかなかった。石を石で叩く、それだけである。叩かれる石を固定する技術すらなかった。また、柄に装着するという選択肢がないから、石器にはグリップの部分を用意しておく必要があったし、ある程度の重量とサイズを確保しなければならなかった。さらには、その石器で行う仕事のメニューも限られていたはずだ。たとえば、槍先にするとか、皮に穴をあけたりとか、貴石を装身具に加工するなどという用途はなかった。ほとんどの用途は食料の処理だったに違いない。そもそも原人たちにとって、ヴァリエーションを生む素地は格段に小さかったと考えられるのである。少ない組合せがいくら繰り返されても、一定の機能を確保しようとする限り、形の変異は生まれようがない。そしてそんな製作スタイルが身体に染み付いていたのだろう。広い地域でとめどもなく長い時間、同じ石器が再生産され続けたのは、そんな事情からではないかと思う。 さらに、あまりにも遠いところにある遺跡同士でハンドアックスの形が似ていること自体が、実はその形態のすべてが文化的規範によって決められたものではないことを示す重要な証拠だと思う。自由裁量を規制する要因があまりにも大きかったのだ。このことは彼らの生活のメニューについての洞察にもつながる。単調な生活が繰り返されていたというイメージである。行動のメニュー、それぞれの道具が要求される局面の種類自体が乏しかったのだと見られる。そして類似した行動、ハンドアックスが再生産され続けたのだ。こうした再生産行為は、無意識のコピーと言うに近い。 旧石器時代人が作り損ねたコピー旧石器時代の石器が、いつもこのように身体に染み付いた技術でのみコピーされ続けたわけではない。明晰な意志をもって、他者のデザインが模倣された石器もあった。その良い例がハンドアックスの時代よりも後、後期旧石器時代初め以降に見られる。 フランス西部からイベリア半島にかけてシャテルペロン文化(Chatelperonnian)と呼ばれる独特な石器文化が見つかっている。名前は最初にそれが見つかったフランス、アリエ県の洞窟遺跡に基づく。放射性炭素年代測定結果によれば、3万6000〜3万2000年前頃のものである。年代的には後期旧石器時代に重なるけれども、作られていた石器の内容はそう単純ではない。 この石器群の特徴は、幅が広い石刃に背を付けたナイフ形石器や彫刻刀形の石器、石刃の一端に丸い刃を付けた掻器など、後期旧石器時代的な石器がある一方、より古い中期旧石器時代的な石器、つまりずんぐりした剥片製の削器や鋸歯縁を持った石器なども使用されている点にある。つまり、二つの時代の様相が混じっているのである。加えて、骨や角を簡単に加工して作った先の尖った道具や、獣歯に穿孔した装身具なども見られる。石以外の材料を加工した確実な作品は、中期旧石器時代以前にはほとんど知られていないから、これらも後期旧石器的要素だと言える。とはいえ、後期旧石器時代初頭のオーリナシアン文化の遺跡で見つかるものほど出来映えは精巧でない。不出来のほどはナイフ形石器や彫刻刀形石器についても同様である。 中期・後期旧石器時代の要素が混じっているのだから、シャテルペロン文化の石器は両者の移行期のものではないかと考えるのが自然のなりゆきだ。ヨーロッパのこの地域で後期旧石器時代の石器といえばいわゆるクロマニョン人、中期旧石器時代のそれといえばネアンデルタール人が作ったものとされている。ならば、ネアンデルタール人がクロマニョン人に進化した証拠なのではないか、と考えられるし、事実、研究者はそう考えてきた(Bordes, 1968)。 この考え方が大きく変わったのは、1979年に発掘されたフランスのサン・セゼール遺跡の発掘後である。そこでは、なんとシャテルペロン文化の石器とともに、典型的なネアンデルタール人骨が出土したのである。それは形態学的に移行期の人類と呼べるものではなかった。さらに、アルシー・シュル・キュールという同じくフランスのシャテルペロン文化遺跡から出土した人骨が再検査されたところ、この遺跡でも石器の作者が典型的なネアンデルタール人であることが確認された(Tattersall, 1995)。 もう一つ、この問題の解釈を前進させたのは、関連遺跡の年代測定が進展したことにある。すなわち、ヨーロッパでは確実な後期旧石器が遅くとも4万数千年前には始まっていたこと、西アジアではその開始が5万年前にもさかのぼることが分かってきた。ヨーロッパの後期旧石器は西アジア方面から現代型の新人たちが持ち込んだものらしい。シャテルペロン文化の担い手、つまりネアンデルタール人たちがいた頃の西ヨーロッパの周囲には、すでに現代型の新人たちもいたのである。両者が共存していたことは層位学的証拠によっても示唆されている。スペインのアル・ブレーダ遺跡では、典型的な中期旧石器と典型的な後期旧石器が、間にほとんど無人の地層をはさむことなく重なって見つかっている。そのあり方はまさに交代であって、移行とは考えられない[図2]。

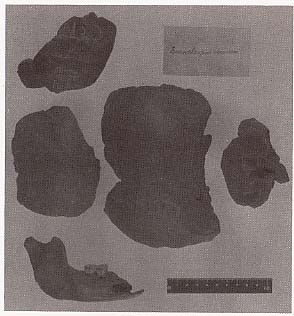

結局、シャテルペロン文化の石器や装身具は、ネアンデルタール人が現代人の石器を模倣したものらしいのである。分布がフランス西部とスペイン北部に限定されていることも、西アジア方面から続々とやって来た新人たちに追いつめられた、末期ネアンデルタール人の運命を象徴しているかのようだ。両者の接触が最も密な地域だったのだろう。 ネアンデルタール人たちは現代人の石器をどうやってコピーしたのだろうか。一般に高文化と低文化が接触した際にはアカルチュレーション(acculturation)が起こることが知られているけれども、そういうものだったのだろうか。文明開化とともに欧米の文化が一挙に日本人の間に広がったように。 この問題は大変重要な問題をはらんでいる。ネアンデルタール人と現代人は種のレベルで異なるとされているからだ。遺伝子の交換がほとんどなかったことが近年のDNA分析で裏付けられている。別種の生き物の間で、石器型式の細部を伝達しうるような交渉が起こるのかどうか、両者の間でどんなやりとりがあったのかは、今のところ謎に包まれているし、綿密な分析を待たないと詳細は語れない。 少なくとも、コピーのあり方という点で言うと、先に述べた原人たちのハンドアックス複製とはまったく質が違うことが分かる。考古学者でないと気づかないような微妙な違いを持った石器型式をコピーできたということは、ネアンデルタール人がデザインを明晰に認知していたことを示している。明らかな象徴能力が認められるわけで、身体に染み付いたハンドアックスのコピーのシステムとは質が違うのである。出来映えがやや不細工だったため考古学者に不信感を抱かれてしまったとはいえ、ネアンデルタール人の象徴能力は、ハンドアックスの製作者たちより上だったのだろう。事実、死後の世界にも思いをはせ、死者のための墓を作り始めたのも彼らである。 現代型新人が現れた後期旧石器時代以降のコピーシステムは、現代とほとんど変わらないように見える。川筋や山麓沿いといった実に狭い地域ごとに、はっきりと異なる石器が見られるし、そのスタイルは数千年、数百年といった単位で変わる。われわれにもはっきりそれと分かる洞窟絵画や、骨角製の動産芸術が生まれたことでも示されるように、新人たちの象徴能力に現代人と差があるとは思われがたい。 現代人の道具のスタイルは大変な速度で変化する。土俗考古学、つまり考古学者による現代社会の研究の成果によれば、それには個人の戦略的な意図、あるいは帰属の主張といった社会的側面が関与していることが判明している(Hodder, 1991)。もちろん材料や道具の機能による制約はあるけれども、技術の進展は製作者の自由な裁量の程度を大いに増している。たとえば、流行に後れまいとして類似したファッションが若者の間で採用される場合があれば、逆に他人との違いを示すために、あえてそれに逆らったファッションを採用することもある。和風好みの者がいれば米国かぶれの者もいる。何を模倣し採用するかは、対象に込められた象徴的意味を利用して個人のどんな意志を示すかにかかっている。流行はじわじわと知らず知らずのうちに変化していくものではなく、個人の意志や主張が込められるものなのだ。もちろん、そんな戦略が成り立つのは、社会の構成員がモノに象徴されている意味を理解していることが前提である。それには言葉が不可欠であることも明らかだ。見た目の違いの意味が理解されなければ、奇抜なファッションが伝えようとするシンボリックな価値は共有されがたい。後期旧石器時代以降にデザインやスタイルのあり方が質的な変化を遂げるのは、この頃、言語が発達したためだと多くの考古学者は考えている。稚拙ながらも類似のコピー行為をものにした、末期のネアンデルタール人の言語能力はどの程度だったのか、興味は尽きないところである。 コピーとは言えないコピー図3に掲げた二点の石器は何だろう。左は形態学的にはハンドアックスである。右のものはその一変異、やはりアシュール文化に特徴的とされるピックにあたる。だが、どちらもアシュール文化とは何の関係もない。たかだか6500年ほど前、銅石器時代前期のシリアの遺跡で筆者が発掘した類似石器である。技術形態学的にはハンドアックスと同工の作品だが、ハンドアックスとの系統的関連はない。このような石器はすべての打製石器製作が備えるきわめて原始的、一般的な技術で作られる。原石や用途の制限の中で、その技術が適用された場合には、いつの時代、地域でも生まれうるものなのである。製作者に何十万年も前のアシュール石器をコピーする意図などまったくなかっただろう。その意味で、これらはコピーのようだがコピーではない。

同じことはアシュール文化が終わった後に、世界各地で頻繁に起こっていたに違いない。日本でも縄文時代の石器がハンドアックスと誤認されたことが幾度もあった。最近でも、山形県の富山遺跡で大量の「ハンドアックス」が見つかったと報じられている。加えてその遺跡では、石塊を多方向から叩いて剥片を剥ぎ取ったサイコロ状の石核も多数見つかっている。これもアシュール文化の石核と大変よく似ており、日本にも数十万年前にさかのぼるアシュール系の前期旧石器文化が到来していたことの証拠だという研究者がいる(山形県埋蔵文化財センター、1998)。しかし一方で、それらはたかだか数千年前の縄文時代の遺跡だと論じる研究者も多い(阿部、2000)。筆者には判断を下すだけの資料がないけれども、前期旧石器説の論者が石器の形態学のみで自説を展開しているのならば、それは危険なことだと思う。ハンドアックスを作っていた人たちが採用していた技術は特殊化したものではない。彼らの技術は、すべての石器製作者が本来身に付けている一般的技術でのみ構成されている。それが見られるからといってアシュール文化の石器とは言えないのである。生物学でそうするように、派生形質が特定できない限り、一般的な特徴のみで系統を論じるのは無理だろう。 もっと新しい時代についても複雑な事例はいくつもある。たとえば、私も石器を作って使ったことがある。1988年の夏、シリア砂漠を車で走行中、持参したスイカを切るのにナイフが見あたらなかったから、石を割ってナイフを作り、スイカを切って食べたのである。私が用いたのは、250万年前から130万年前くらいまでアフリカで流行したオルドワン式の技術だ。拾った礫を別の礫で打ち欠いて石片のナイフを作った。使った技術が同じなら、食料加工のための刃物を作るという動機も、使用したコンテクストも先史人と同じだ。この石器は、オリジナルなのかコピーなのか。 石器はそのまま放置してきた。それは未来の考古学者を惑わす、遺跡までコピーしてしまった罪作りな行為だと言う人がいるかもしれないが、では、現代でもときおり石器を使うことがあるという西アジアの住人が同じことをしたらどうなのか。西アジアの山麓部では今も石器が作られている。農民たちが使う脱穀用のソリの刃が先史時代と同じくフリントで製作されているのである。この技術は少なくとも5千年前まではさかのぼる。現代では職人が鉄のハンマーで作り、村人に販売するのだけれども、出来映えは旧石器時代の剥片類と識別しがたい。現代英国にもガン・フリントの製作職人がいる。すい発銃の発火装置に用いるためのフリント石器を手作業で作っている。16世紀に起源し、かつては大英帝国の軍事産業の一翼を荷っていたもので、今もガンマニア向けの製造が続いているという代物だ(西秋、1992)。これも鉄製のハンマーで打ち割ってはいるが、素材を剥がす技術は後期旧石器時代の石刃製作術と瓜二つである。作業場で採集した石片類は後期旧石器時代の石器そのものであった[図4]。

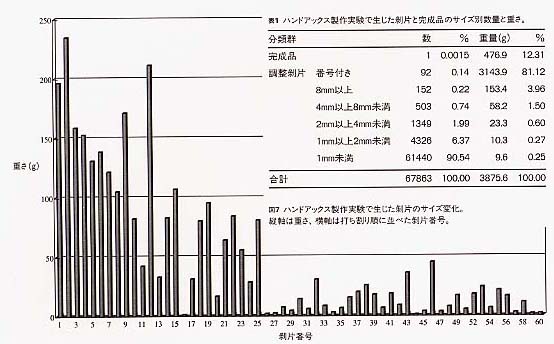

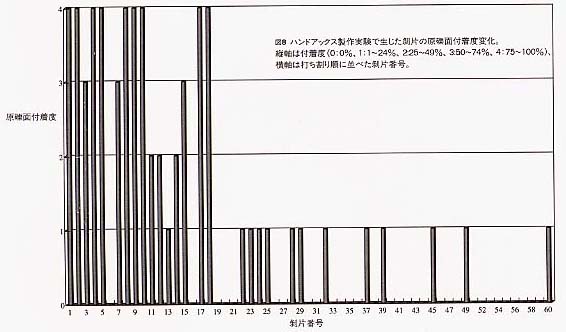

これらの「コピー」はアシューリアンともシャテルペロンとも違う。やはりコピーであってコピーではないと言うのがよいかもしれない。 旧石器考古学者が作ったコピーだんだん話が現代に近づいてきた。現代の石器コピー作りの代表は、考古学者が研究室で行うそれだろう。次はこの点について触れてみよう。考古学者が石器を作る目的はさまざまだが、多くの場合、それは考古学的標本と類似した作品を得ることにはない。それなら業者にムラージュの作成を依頼すれば済むことだ。自ら先史人が用いたのと同じような原石を探し求めて、標本分析で導き出された技術と同じような技術を用いて石を叩き割り、同じような形態を持つ石器を作りだすのが考古学者のコピー製作である。そんな面倒なことをするのには訳がある。 一言で言えば、遺跡から出土する石器を読むための辞書作りである。石器はヒトの行動や思考の化石だと言われる。個々の石器には製作者たる先史人の技量や身振り、考え方が反映されているはずだ。だが、それらはとうの昔に消え去った残像でしかない。モノ言わぬ石器から往時の行動や思考を読み取るためには、どんな割り方をしたらどんな特徴が石器に残るかという両者の対応関係をあらかじめ調べておかなくてはならない。そして、この対応関係を辞書代わりにして、考古学的な石器を読み解くのである。この論法は、行動と遺物の間を繋ぐという意味で、ミドルレンジ理論と呼ばれる。石器複製実験は、その手段として行われている。 展示品の中にはそういった目的で作ったハンドアックスが二点含まれている。そのうちの一つ[図1の下段、左から2番目]につき、複製実験で何が分かるかを簡単に示してみよう。 この作品は、1986年頃、旧総合研究資料館の赤澤威先生が、石器作り名人として知られていた国士舘大学の大沼克彦氏を招き、依頼製作されたものである。当時、大学院生だった筆者が、打ち割りごとに剥がれた石器に番号を付け、研究標本に仕上げた。モデル(範型)となったのはシリアで採集した後期アシューリアン型の標本[図1の下段、左から3番目]、石材も現地で採集してきた同質のフリントである。作者はハンマーを60回振り下ろして、このハンドアックスを仕上げた。一度に複数の剥片が剥がれ落ちた場合もあり、92点の標本につき打撃との対応関係を決めることができた。また飛び散った剥片・砕片類もすべて回収して、数量、サイズ、重さ、技術形態学的諸形質を調べてある[図5、6]。

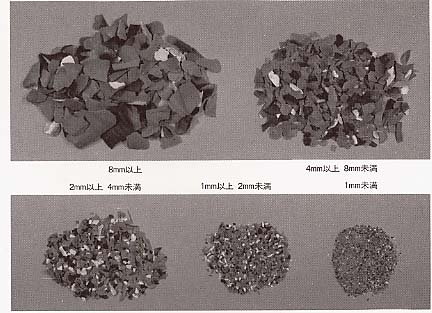

分析の詳細は準備中の別稿に譲ることにして、結果の概略だけ述べる。まず、原料となった石塊の重量は約3875.6グラム、完成したハンドアックスの重量は476.9グラムだった。重さにして実に88パーセントもの石が無駄になったことが分かる。ちなみにこの種の実験の嚆矢となった英国のM・ニューカマーの報告では、2948グラムの石塊から230グラムの同種のハンドアックスが製作されたという(Newcomer, 1973)。彼は51回の打ち割りで仕上げている。無駄になったのは92パーセントであるから、われわれの事例とかなり近い。原材料の形状によっては、もっと効率的な石材利用ができた場合もあったに違いない。しかし、少なくとも後期アシューリアン型のハンドアックスの製作が、原料経済という点ではあまり効率的なものでないという見通しを得ることはできるだろう。 第二に、製作に伴って無数の微細剥片が生じることが分かる[表1、図6]。1ミリメートル以上の剥片は6423点も生じた。さらに、パウダーと呼ぶにふさわしい1ミリメートル未満の石片は、実に6万点以上(9.6グラム)にも達している。ニューカマーの先行実験が報じる剥片数は4618点、パウダーは8.4グラムであるから、この点でも両実験の結果はよく一致している。これらの実験はビニールシートの上で行ったからすべての剥片が回収できた。先史時代の作業環境では、パウダー類はもちろん、砕片は大地に散布し放置された可能性が高い。このことは重要だ。遺跡からそれらが発見されれば、そこで石器製作が実施された可能性が高いことの証拠となるからだ。 第三に、製作工程の進行に伴って、剥がれ落ちるかけらのサイズや形態が変化していることが分かる。たとえば、初期の段階では石塊の表面の形状をとどめる大形の剥片が目立つが、後半には芯の部分から取られた小形のかけらが中心となる[図7]。また、剥片のサイズも工程順に変化していく[図8]。初期の打ち割り剥片は大きく肥厚だけれども、25回目あたり以降の剥片は小さく軽い。製作工程が粗割りから細部調整へと変化した様がよく現れている。さらに剥片の背面に残る先行剥離痕を数えてみても、その数は作業の進行に従って増加していく。剥片の平面形や断面形など、細かい形質の工程別比較も可能である。すなわち、こうした剥片類の諸形質に基づいて遺跡出土の標本類を発掘地点別に分類していけば、ハンドアックス製作プロセスのどの段階が、遺跡のどこで実施されたのかを知る手がかりになるわけだ。

もちろん、実験で実施した打ち割り方式が、先史人の打ち割り法と完璧に同じであった保証はまったくないから、コピー石器の分析ですべてが分かると考えるのは間違っている。別の方法でも類似の石器が製作できる可能性もあるからだ。しかし、実験は、実際の出土品の分析結果、当時利用できた技術や材料などを勘案して、その枠組の中で最も無理のない方式を選んで行われている。しかも、衝撃による石の割れというのはまったくの物理現象であるから、現在の観察結果を過去に投影することは、論理的にも著しく危険なこととは思われない。このような単純な実験から出発して、原石、剥離の角度、ハンマーの種類などの変数を変えた実験、あるいは石の代わりに純度の高いガラス塊を鉄球で打ち割るなど、より統制された実験が繰り返され、コピーを用いた石器解読の辞書作りは世界各地で着実に進行しつつある。 コピー作りによる実験考古学は、行動や身振りを再構築するのに役立つだけではない。作者たちの精神性や認知能力をテストするのにも有効である。先のハンドアックスを複製した大沼氏らが面白い実験をしている(Ohnuma et al., 1997)。ネアンデルタール人たちが愛用したルヴァロワ方式という石器製作技術について行ったものである。この技術は、石塊から望みの形と大きさを持つ剥片を採取するために、事前に石塊の形を入念に整えてから最後の打撃を加えるというものだ。石塊の調整のためには数十回の無駄打ちをしなくてはならない。まるで何手も先まで読んで指すプロの将棋のようなものだ。そんな洞察力を要する技術なのであるから、この割り方をマスターし、世代を超えて伝達していたネアンデルタール人たちは言語を持っていたのではないか、という推察が多くの研究者から提出されていた。それを調べるために実験が計画されたのである。 石器作りの初心者を被験者に選び、彼らを9名と8名の二班に分けて、一方の班員には大沼氏が言葉を交えながら実演製作し、製作法を教授した。もう一方のメンバーには、無言のまま実演製作のみでこの方式を教えた。もちろん、二つの班を隔離して実験している。そして最終日に製作物を提出させ、両班の間で出来映えないし理解度に差があるかどうかを統計的に検定してみたのである。 結果は予想に反した。なんと、両グループで学習成果に差が見られなかった。無言で学んだグループも立派なルヴァロワ式石器を製作したのだ。となると、ネアンデルタール人が得意としたルヴァロワ方式のコピーは、必ずしも言語を必要とするものではなかった、ということになるのだろうか。 大変興味深い結果だけれども、この実験の問題点の一つは、被験者が健康かつ俊秀な本学の学生諸君だったことだ。言葉を禁じられたグループも、言葉を操るのに十分な象徴能力を備えた人であることは明白である。人類学を学んだことのある者もいたという。すでに同じ実験を提案していた米国のN・トスらは、精神の発育未了な人たちを被験者に用いて実験したらどうかと述べていたけれども(Toth and Schick, 1993)、諸般の事情で実現はしていないようである。そもそもネアンデルタール人のように屈強な筋構造を持ったヒトは現代に生息しないのだから、身体骨格まで視野に入れた完璧な統制実験は困難だろう。認知の領域を対象とする実験考古学は、行動を対象とするより難関も多いが、先史社会のコピー現象を理解するために開拓すべき分野であることは間違いない。 旧石器考古学者が作り損ねたコピー『洞窟の骨』(エルキンズ、2000)という小説が昨年の暮れに出版された。ある先生に教えられて一気に読んだ。大学で人類学を教えながら、骨専門の法医として事件捜査にも関わるオリヴァー博士を主人公とした物語だ。事の発端は現代人の起源論争、つまり、ネアンデルタール人はわれわれの祖先なのか、あるいは絶滅したのかという研究者間の争いにある。今では絶滅説が優勢だけれども、連続説を主張する研究者もいる。そこで旗色の悪い後者の立場にある先史学者が、捏造を仕組んだ。ネアンデルタール人にも現代人と同等の象徴能力があるという自説を証明しようとして、フランスのネアンデルタール人の洞窟遺跡に、クロマニョン人の遺跡から出土した骨製の美術作品を埋め込み、同僚に発掘させたのである。これはセンセーショナルな発見物語となったが、間もなくその美術作品は地元の博物館から盗まれたものであることが判明した。発掘にあたった同僚は失踪する。一方で、事件の張本人は第三者を装ってその作品の科学的分析を行い、捏造の仔細を暴き、逆にダーティな仕事を淡々とこなした科学者の鏡としての名声を得ることとなったのである。犯人はわからずじまいだったのだが、ひょんなことから事件に関わったオリヴァー博士によって、これが自作自演であることが暴かれ、彼にもやがて悲劇が訪れる。 考古学や人類学に興味を持つ者でなくとも引き込まれる佳品である。取材も行き届いており、モデルとなった人類学者、先史学者の顔まで思い浮かぶような迫真の筆遣いだ。同時に、例の前期旧石器遺跡の捏造事件を思い起こさずにはいられない。NPO法人・東北旧石器文化研究所がほとんど独占的に発見し、発掘し続けていた前・中期旧石器遺跡が捏造であったことが発覚した、あの忌まわしい事件である。2000年11月5日の毎日新聞朝刊で大々的に報じられて以降、事件の詳細を伝える文献はいまや数限りない[図9]。事件は原人に高い象徴能力があることを示そうとして、縄文時代の石器を古い地層に埋め込み、同僚に発掘させたというものだ。フィクションの『洞窟の骨』とよく似ている。違うのは、今回の場合、捏造者が自分でも発掘に参加していたことと、事件が暴かれた後も、彼に学術的な対応を行おうという姿勢が見られないことぐらいだ。結末がどうなるのかも今は誰にも分からない。第三者機関で進められつつある検証は、小説よりも奇なる結末を提示するのだろうか。

小説だけではない。実際の事件とも似ている。すぐに思いあたるのは、1911年に発表され、論議を巻き起こした末、1950年に捏造として決着した英国のピルトダウン人事件だ[図10、スペンサー、1996]。波紋の大きさもそれに匹敵するか、あるいはそれを凌駕する。こんな事件が20世紀の末になって身近で起こるなどとは予想もしていなかった。日本考古学の理論と方法が、欧米に比べてずいぶん遅れていることはつとに指摘されていた。停滞の状況はハンドアックス的ですらある。日本語文献と顔見知りの仲間内のみで議論が再生産されるために、研究に新しい展望が生まれにくいからなのだろう。スキャンダルまでもが半世紀遅れてやって来たのは偶然ではないと思う。

2001年の6月、トルコで開かれた国際会議に出席する機会があった。西アジアの新石器時代の石器に関するものだ。出席していた欧米の研究者の多くが事件を知っていたことに、事態の深刻さを改めて認識した。主な情報源はマスコミやインターネットであるという。大学の先生がやったんですって、と間違った理解をしているフランスの女性研究者もいたし、上高森の発見例を投稿中の論文に引用してしまい、発覚後、校正段階で慌てて削除したという、埋納遺構(穴を掘って複数の石器を収納したもの)に興味を持つイスラエルの研究者もいた。また、来日し問題の石器を実見したことのある米国の著名な研究者は、それは前期旧石器時代のハンドアックスではなくアッズ(石斧)だとはっきり諭したのに、連中は聞き入れなかったと嘆いた。また、今後の海外発掘は互恵的関係になる、つまり海外で発掘を行う場合には、お返しとしてホスト国の研究者に自国の遺跡を発掘させるのが条件になる日が来ると思うが、そのとき、信用を失った日本の考古学者が相手にされるかどうか、君たちにとって人ごとではない問題なのだよ、と彼は真顔で続けて語った。 海外をフィールドにしている私のような立場には、まったくもって不愉快な事態となったわけだ。加えて、個人的にも苦い思いがある。私が日本の旧石器について文章を書いたことがあるのはほんの数回だと思う。ところが、その一つが何と捏造が発覚した上高森遺跡の事例について言及したものだった。2000年の2月にこの博物館で「デジタルミュージアム2000——縄文の記憶」展が開催された際、「最古の石器」と称して上高森の石器標本五点を借用展示し、それと縄文文化との関係について論じてしまったのである(西秋、2000)。 50から70万年前ともいわれる上高森の石器は、その後3万年前頃までまったく技術的・形態的変化がない。一方で、3万年前以降の石器は縄文時代までおそらく系統的に連続する。3万年前頃を境にして前後の文化が連続しないのなら、それは昨今の人類学で言われる新人の単一起源説に与することになるが、連続するというのなら人類学の世界ではまったく劣勢な多地域進化説を支持することとなる。日本列島の旧石器考古学者には連続する可能性を支持する者がいるけれども、その確実な証拠は得られていないことを述べ、世界の先史学研究と無関係に進行する日本の現状を暗に批判したつもりの文章である。私の言いたいことは今も変わらない。しかし、捏造が発覚し、さらに捏造者の過去20年にわたる所業の詳細が明らかになるにつれ、3万年前以前の遺跡が日本列島に存在するのかどうかさえ怪しくなってしまった現在、勇み足の批判は免れえまい。おまけに60万年前のものと主張されていたのに、40万年前というキャプションを付けてしまったのも、私の取り組みの甘さを示すに十分だ。 あのとき借用展示した五点の石器は、上高森遺跡を発掘するきっかけになった、1992年頃の踏査時の採集品であったと聞いている。1993年以降の発掘標本は当時、上野の東京国立博物館が長期展示していたため借用できなかったのだ。発掘品でなかったこともあり、標本の保存状態や形態について細かい観察をしなかったことは悔やまれる。当時からすでにささやかれていた疑惑を、実標本をもって確かめうる絶好のチャンスだったにもかかわらず。 この事件はずっと時代の新しい遺跡で旧石器に見える石器を探してきて、それをとてつもなく古い地層に埋め込み、自ら発掘し、大発見を自演したものである。美術品の世界になぞらえて言えば、アーティスト(縄文人)に無断でアトリエ(遺跡)から作品(石器)を盗みだし、鑑定家(考古学者)を欺いて書かせた箱書き(論文)を付けて売りさばいた贋作事件のようなものである。あるいは、時代はともかく、埋め込まれた石器自体はホンモノなのだから、遺跡のコピーを計略した行為とも言える。だが、コピーとしてはあまり精巧なものではなかった。旧石器時代遺跡では地学的な埋没後作用によって石器が上下に移動した状態で出土するのが普通なのに、地面にはり付くように埋め込まれていた。あるいは、先のハンドアックス製作実験が示すように、石器製作時には無数の砕片が生じるはずなのに、それらが埋められていなかった。さらには、前期旧石器時代には前例のない埋納遺構や建物跡、押圧剥離石器の出土を演出するにいたって完全に足がついた。コピーの限度を超え、創作に至ってしまったのである。 捏造者が埋めた石器には、石塊を両面加工の打撃で仕上げた石器が含まれていた。おそらく縄文時代の遺跡で採集してきたものだろう。そしてそれをハンドアックスであると述べ、ユーラシア西部で流行していたアシューリアン文化が日本にまで波及していた証拠だと主張していた。それらは今回、国立歴史民俗博物館から借用して展示したレプリカ石器を見ても分かるように、ハンドアックスとは形態学的、製法的に似て非なるものだった。欧米の先史学の教科書の巻頭をかざるハンドアックスへの憧れが、無茶な行為と周囲の考古学者の強引な解釈を導いたかのように見える。 「突拍子もない主張は突拍子もない証拠によって裏打ちされている」。それが「インチキ科学」の特徴であるという(パーク、2001)。言葉は下品だけれども、捏造者の主導した東北の前期旧石器考古学はこれに近い。「突拍子もない証拠」というのは、50万年前にもさかのぼる地層から石器の埋納遺構や柱穴、美麗な小形石器などが見つかったという発掘成果であろうし、「突拍子もない主張」はそれに基づいて原人が祭祀を行っていたとか、押圧剥離技術を知っていたとか述べられていたことだろう。「突拍子もない証拠」は実は証拠になっていなかった。発掘者たちの話を聞いてみると、更新世遺跡で用いるべき発掘法が採用されていなかったことが分かった(西秋、2001a)。それらの遺構や石器が古い地層で発見されたことについての原位置記録が残されていなかったのである。そもそも捏造者が当日の朝掘って埋めた穴を、70万年前の原人が掘った穴と混同するような発掘が提出した証拠など、証拠にならないことはいまや明白であろう。また、すでに述べたように、原人たちが日頃使っていた「ハンドアックス」ですら、彼らが特定の道具として認知していたかどうかが論争になっているのが現実なのに、それを用いた祭祀行為を想定することなど、まさに突拍子もない。押圧剥離説についても、旧大陸各地の同時期の遺跡を先適応、技術の構造、認知能力といった点から分析し、原人の行動に関するモデルを作ってみれば、それらが前期旧石器時代にありえないことも容易に了解される(西秋、2001b)。 どうしてそんなお粗末なコピーに騙されてしまったのかとの疑問をよく聞く。だが、この問題には深入りすまい。危ないと分かっている古美術の世界で、贋作事件に巻き込まれ傷つく著名な美術家がなぜ後を絶たないのか、これほど高度に学術システムの発達した理系サイエンスの世界で欺瞞に騙される科学者がなぜなくならないのか、など同時に考察すべき問題の裾野が広すぎる。一つ弁明させていただくとすれば、前期旧石器捏造に完全に騙されていたように見えるのは、ごく一部の考古学者にすぎないことだ。「突拍子もない主張」に賛成していた専門家は周囲の関係者だけであろう。「突拍子もない証拠」についても、少なくとも埋納遺構や柱穴は、もっと新しい地層から掘り込まれたものや木の根っこの誤認ではないかとか、押圧剥離石器というのも鑑定の誤りではないかとの疑念を抱いていた研究者の方が多数だったはずだ。不可解なこととは認識しつつも、自分の直接の研究テーマではないために、判断を他人任せにしていたというのが実状である。批判されるべきは、鑑定能力よりもこの無関心加減にある。 「突拍子もない主張」に苦慮するのではなく、「突拍子もない証拠」が捏造ではないのかと思いつきさえすれば、すべての謎が解けたのだ。だが、それができなかった。筆者を含め、考古学者の多くが無垢に過ぎたためだろうが、一方の理由に、そもそも考古学者が捏造を身近な問題として認知していなかったという状況を挙げることもできる。真贋や捏造、欺瞞は、高額の取引が絡む美術業界や、競争の激しい理系サイエンスの話であって、のどかな先史考古学には縁遠い話だと思っていた。まして、旧石器考古学は値のつかない石片の世界である。実際にはピルトダウン事件はもちろん、フランスのグローゼル事件など旧石器時代に関わる事件も知られていたが、一般に語られているのは古くに決着した歴史的事件、あるいは諸外国の事例が大半である。身近な国内の、しかも最近の事例も実はいくつかあるのだけれども、表だって言及されてこなかった。なぜなら、それを口にすることで自分も事件に巻き込まれるのではないかとか、手を下していない周辺の関係者に迷惑がかかるのではないかとか、社会的な判断が働いていたからだ(玉利、1992)。うわさ話はともかく、活字にすることはタブーに近かった。そのため同時代人の共通の認識にはなっていなかったのである。 今回のケースはその点、きわめて特異である。ことの詳細がマスコミによってすべて暴露されてしまった。犠牲者が多数出たことは残念だけれども、そのことによって誰もが自由に意見を述べ、事態収拾への建設的施策を話し合える環境が整ったのは怪我の功名であろう。 自信をもって旧石器の真贋を語るには、ホンモノを知り判定のモノサシを作らなければならない。これまで知られていたほとんどすべての遺跡が、捏造者が見つけたか調査に協力していた遺跡だったから、国内に基準とできる確かな遺跡はほとんどなくなってしまった。旧大陸周辺地域の確実な事例を徹底的に調べることでしか、基準は得られない。国内で巡るばかりだった閉鎖的な研究動向が、良い方向に変化することは確実だろう。またその作業は、日本列島に前期旧石器時代の石器があるとすれば、それはどのような石器かについて、モデルを作る仕事と同義である。与えられたモノの記載に終始してきた現行の考古学的営みとは質の違う作業であるから、この面でも研究動向を展示させる可能性がある。真贋論争が新たな方法論を開発し、学術の進展に大いに寄与することは過去の事例からも明らかである。今回の事件がもたらすプラスの作用に期待したい。 ところで、捏造者関連遺跡の検証が進むうち、興味深い現象が起こっている。捏造行為そのものが考古学の研究対象となりつつあるのだ。これは真贋鑑定を超え、現代人の行動分析そのものになっている。 捏造者が自白したのは2000年に発掘された上高森遺跡と北海道の総進不動坂遺跡だけれども、多くの研究者はそれ以外にも捏造はあったと確信している。そんな疑惑の「前期旧石器時代遺跡」の一つ、福島県の一斗内松葉山遺跡が2001年の5月に再発掘された。捏造者たちが1999、2000年に発掘したときには大量の石器が出土したのに、再発掘ではまったく出土しなかった。否、二点出土した。捏造者が自ら掘り出すために埋めておいた石器が再発掘されたのだ。掘り忘れたものらしい。そして、石器を埋め込む際に金属器で掘った穴の堀跡が見つかったこと、石器に当該地層とは異なる土壌が付着していたこと、しかも石器を洗浄した痕跡が残っていたこと、など動かぬ証拠が検出されたのである(安達町教育委員会、2001)。 同じことが山形県の袖原三遺跡の再発掘でも確認された(尾花沢市教育委員会、2001)。ここでは捏造者たちが1993年から昨年まで発掘を続け、30キロメートルも離れた宮城県の遺跡出土品と割れ口が接合する石器を見つけるという奇跡的偉業を成し遂げていた。今年の6月から始まった検証調査で、かつての発掘区の周辺が掘り下げられたが何も出土しなかった。ところが、1993年の発掘の後、1994年に埋め戻された地面を再調査したところ、かつての調査面から三点の石器が見つかり、やはり金属器で石器を埋め込んだ痕跡が確認された。これも捏造者が発掘し忘れたものらしい。これで捏造行為が少なくとも1994年までさかのぼることは確実になった。 疑惑遺跡の出土品再調査も興味深い成果をあげている。1980年頃から捏造が繰り返されていたと信じている竹岡俊樹(2001)が、出土したとされる石器を「発見」年次別に比較している。その結果、1980〜1983年の「発掘」品には人工品かどうか判別の難しい標本が多く含まれているが、1984年頃から、縄文時代の石鏃に類似した標本が現れるようになり、1993〜2000年には明らかな石鏃が頻出することが分かった。また、1990年頃の発掘品にはハンドアックスに似た両面加工石器が見られたが、1993年以降のものにはそれと似つかぬ縄文時代的な両面加工石器が大量に含まれているという。「発見」されたとされる地層は、1980年当時で4万年前、2000年には70万年前と、年々古くなっていったのに、石器はどんどん縄文時代の石器(にしか見えないもの)が増えている、あきらかに作為的ではないか、と。まるで捏造行為の編年作業である。 文字記録や自白は多分にウソが含まれうるが、これらの物的証拠は大変に説得的である。ホンモノの証拠の数々だ。何者かが現場に残した石器の由来や行動の痕跡を調べるのは、先史考古学そのものである。しかし、先史時代の遺跡では「何者か」を特定することはできないが、この場合はかなりの確率で特定しうる。20世紀末のある人物の長期にわたる行動が考古学されている様は注目に値しよう。現代人の行動を調べる考古学には、聞き取りを含む土俗考古学や、類似現象を自ら作り出す実験考古学、文書記録との対応をはかる歴史考古学など、いくつかのジャンルがすでに存在するが、今行われている「捏造考古学」はそのどれとも関わっている。検証作業は社会の規制を破った人物による工作の仔細を明らかにするのに有効なだけではない。いつか、その人物が答えを教えてくれることがあれば、それと物的証拠から得られた推論とを照らし合わせることで、考古学の方法論を検証することにも繋がるに違いない。 おわりに——先史考古学とコピー当事者たちが作った無意識のコピー、同時代の他者が作った意図的なコピー、現代にも頻発するコピーではないコピー、先史学者が作った自覚的なコピー、そしてコピーを超えて創作となったコピー。百数十万年以上前から現代に至るまでの、いくつもの石器のコピーについて述べた。 コピーは現代世界を読み解くキーワードだと言われる。自然物であれ、人工物であれ、およそコピーないし複製という概念から外れるものはないからだ。一方、考古学にとって現代とはすでに過去の一部でしかない。コピーはヒトの過去を読み解くキーワードでもある。 先史考古学で最重要の研究標本は人工物である。ヒトは人工物を無からは生み出しえない。伝達された社会の記憶を受け取り、それを踏まえて製作するのが常である。時代の制限と選択の自由のはざまで、伝統の再生産と変更が続けられている。制限ばかりが多かった再生産の営みにも、やがて象徴能力の進化や技術の発達、社会の複雑化とともに、選択の自由が格段に広がった。高い象徴能力を備えた現代型新人の登場後、その傾向は加速度を増した。事物の形態に意味を込め、その製作に社会的な戦略的意図を託すこともできるようになった。そして、いつしか実験製作や捏造という戦略までもが選択肢に加わった。このような人工物生成のメカニズムとその変遷の分析は、考古学そのものであり、それはコピー現象に着目せずしては成しえないことは明白である。 石器は人工物の中で特別な位置を占めている。人が認知しうる最古の人工物が石器である。しかも石器は腐敗しないからいつの時代の遺跡でも見つかる。石器時代が終わり、金属や合成樹脂が道具の素材となった現代においてすら、簡便安価な道具として使われることがある。どんな素材が開発されようとも、実験考古学者や捏造者がいる限り、石器は作られ続けるであろう。石器の捏造は異常な行動のようにも見えるが、長いヒトの進化史上に起こった多彩な事件に照らしてみれば、それほど特異なものとも思えない。捏造された石器も、象徴能力とその活用に関わる人類史をひもとく重要な研究素材であるという点で、先史時代の標本と何ら変わることはなかろう。コピーを巡る人類史を、最も長期的に一貫した視点で研究できる類い稀な分析ツールとして、今後も石器は重宝されるに違いない。 |

【引用文献】Bordes, F., 1961. Typologie du Palé;olithique Ancien et Moyen. Bordeaux, L'Institut de Pré;histoire de L'Universt de Bordeaux. Bordes, F., 1968. The Old Stone Age. London, Weidenfeld and Nicolson. Dibble, H.L., 1989. The implications of stone tool types for the presence of language during the Lower and Middle Palaeolithic. In: P. Mellars & C. Stringer(eds. by), The Human Revolution: Behavioural and Biological Perspectives on the Origins of Modern Humans, Edinburgh, Edinburgh University Press, pp. 415-432. Dobres, M.A., 2000. Technology and Social Agency. Blackwell, Oxford. Gowlett, J.A.J., 1996. Mental abilities of Early Homo: elements of constraint and choice in rule systems. In: P. Mellars & K. Gibson(eds. by), Modelling of the Early Human Mind, Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research, pp. 191-215. Hodder, I., 1991. Reading the Past. Cambridge, Cambridge University Press. Newcomer, M., 1973. Some quantitative experiments in handaxe manufacture. World Archaeology, 3, pp. 85-104. Noble, W. & I. Davidson, 1996. Human Evolution, Language and Mind. Cambridge, Cambridge University Press. Ohnuma, K., K. Aoki & T. Akazawa, 1997. Transmission of tool-making through verbal and non-verbal communication: preliminary experiments in Levallois flake production. Anthropological Science, 105, 3, pp. 159-168. Sackett, J.R., 1982. Approaches to style in lithic archaeology. Journal of Anthropological Archaeology, 1,pp. 59-122. Tattersall, I., 1995. The Last Neanderthal. New York, Macmillan. Toth, N. & K.D. Schik, 1993. Early stone industries and inferences regarding language and cognition. In: K.R. Gibson & T. Ingold(eds. by), Tools, Language and Cognition in Human Evolution, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 346-362. Villa, P., 1983. Terra Amata and the Middle Pleistocene Archaeological Record of Southern France. Berkley, University of California Press. Wynn, T., 1979. The intelligence of later Acheulian hominids. Man, 14, pp. 371-391. 安達町教育委員会、2001、『一斗内松葉山遺跡(安達郡安達町油井字松葉山地内)現地説明会資料』、平成13年5月9日。 阿部祥人、2000、「富山遺跡の「前期旧石器時代」説批判」、『山形考古』、第6巻4号。 A・エルキンズ、2000、『洞窟の骨』青木久恵訳、ハヤカワ文庫。 尾花沢市教育委員会、2001、『袖原三遺跡第六次発掘調査——現地説明会資料』、平成13年7月15日。 F・スペンサー、1996、『ピルトダウン——化石人類捏造事件』山口敏訳、みすず書房。 竹岡俊樹、2001、「「前期旧石器」観察記」『Science of Humanity』、第34号、148〜175頁。 玉利勲、1992、『墓盗人と贋物作り——日本考古学外史』、平凡社。 西秋良宏、1992、「英国のガン・フリント産業と考古学——ブランドンでの採集資料の分析」、『考古学研究』、第39巻3号、115〜132頁。 西秋良宏、1998、「石器製作技術の研究と動作連鎖」、M.-L.Inizan, H. Roche and J. Tixer著/大沼克彦・西秋良宏・鈴木美保訳『石器研究入門』所収解説、13〜14頁、クバプロ。 西秋良宏、2000、「旧石器時代と縄文」、『デジタルミュージアム2000』、坂村健編、160〜162頁、東京大学。 西秋良宏、2001a、「西アジア先史学から見た日本の前期旧石器問題」、『検証・日本の前期旧石器』、春成秀爾編、学生社、86〜92頁。 西秋良宏、2001b、「リレー連載・旧石器捏造から考える——前期旧石器時代と押圧剥離」『歴史評論』、8月号。 R・L・パーク、2001、『わたしたちはなぜ科学にだまされるのか』栗木さつき訳、主婦の友社。 山形県埋蔵文化財センター『富山遺跡発掘調査報告書』、1998年。 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |