|

5/7 |

関東大震災とその復興

大正12年9月1日の関東大震災は、東京、横浜を中心に甚大な被害をもたらしたが、東京帝国大学に与えた打撃も深刻なものであった。 学内では3ヵ所から火の手があがり、特に赤門近くの医学部医化学教室からの火災は、南の生理学教室、北の薬物学教室を焼き払った。折悪しく南風が激しく吹いたために、北側の建築へと延焼を重ねた。すぐ北側の図書館は、その内部を悉く焼き尽くし、さらに北側に隣接する法文経教室(旧法文科大学)、法学部講義室(八角講堂)などを全焼した。これらの建築はいずれも煉瓦造であったが、屋根は木造であり、その妻壁の転落、破損などによって火が移ったのである。この赤門脇からの火事は、明治初年以来着々と整備されてきた本郷キャンパスの正門側の主要建築のすべてを1日にして灰燼に帰したのである。震災直後の写真は、煉瓦の壁のみが焼け残った無残な光景を明らかにしている。被害は火災だけに留まらず、大破して使用不可能になったものに、工学部本館、同造船学・造兵学・土木学教室、理学部本館、同動物学・地質学・鉱物学教室などがあった。その他にも各教室が明治以来集積してきた標本、蔵書など厖大な資料が火災によって失われた。特に図書館が全焼したことによって、それまでに収集されてきた約75万冊の書籍をほとんどすべて失ってしまった。この内には旧幕府関係のもの、外国からまとまって寄贈された貴重な図書も多く含まれていた。 市街地での火災が広がるにつれて、本郷キャンパスは罹災者の避難地のひとつとなった。学内での火災は早々と鎮火しており、医院をはじめとする諸施設が使用可能であったためである。附属医院が9月から3ヵ月間に治療を施した外来患者は4万4000余名、医院内に収容した者は1800名にのぼったという。また、学生は帝大救護団を組織し、罹災者救援に大きな働きをなした。 震災は大学新学期開始日にあたっていたが、大学当局は講義の開始に向けて最善の努力を傾け、各学部は10-11月から講義を開始した。これらには臨時の仮校舎、もしくは使用可能な建築が用いられた。 震災後の復興計画が検討され始めた頃、突如として浮上したのがキャンパスの移転計画であった。10月1日の評議会で検討されたのは、[1]東京の郊外、相当の遠隔地に100万坪を購入し、大学都市を建設する、[2]近郊(代々木)に30万坪の土地を得て移転する、[3]本郷の現敷地を拡張して15万坪程にして再興する、の3案であった。最終的には[2]の代々木案を決議し、総長古在由直は大蔵大臣井上準之助に「東京帝国大学移転ニ関スル意見書」を提出した。しかし新たなキャンパス用地(陸軍用地)獲得による移転計画は大きな困難を伴い、11月20日の評議会で断念され、現在地本郷で再興をはかることに落ち着いたのである。実現されることなく断念された移転計画ではあるが、それが浮上してきた背景には、大正12年の段階で本郷キャンパスは既に狭隘と思われる程の状態にあり、しかも必要に応じて校舎を増築してきたための無秩序さ、また農学部や研究所が各地に分散されており総合大学として十分機能していないこと、などの問題があった。

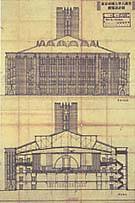

本郷キャンパス復興計画は翌年頃から具体化する。その構想とは、正門と大講堂を結ぶイチョウ並木を挟んで、南側に図書館を、そして北側には大学博物館を設け、その左側の八角講堂跡には博物館附属大ホールを建設する。大講堂、図書館、博物館を中心として、第一高等学校、前田家敷地を含む15万坪の敷地に地上3階地下1階の鉄筋コンクリートの建築群を建設する、といった内容である。 この理想的キャンパス像と、鉄骨鉄筋コンクリート3階地下1階の建築群による計画案は、当時営繕課長事務取扱を嘱託されていた内田祥三(工学部教授、後に第14代総長)によって立案されたと推定される。内田祥三は関東大震災後の東大復興計画を推進した中心人物として知られているが、すでに震災以前から本郷キャンパスの建築に関与している。最初の建築は工学部2号館であって、鉄筋コンクリート4階建である。大正11年6月に着工され、震災後の同13年3月に竣工した。震災時に明治以来の校舎の多くが大小の破損を余儀なくされたのに対し、竣工直前のこの建築は被害がなく、内田による設計の耐震性がよく実証された。 また大講堂も大正11年12月に着工されていた。大正10年、合名会社安田保善杜の創設者安田善次郎は文学部教授村上専精を介して大講堂と便殿の建設寄付を東京帝国大学に申し入れ、受諾された。大講堂の建設地は正門から東へ向かう道路の先端で、台地と低地の境目の場所とされた。既に明治45年に正門を新築した際にこの配置計画が構想されていたことは前述した。建築の設計は内田祥三が担当し、工学部建築学科教授の塚本靖が建築実行部長、内田は建築掛長としてその実施に当たることになった。施工中に大震災があったものの被害はほとんどなく、大正13年10月に上棟し、翌14年7月6日に竣工式が挙行された。鉄筋コンクリート構造、4階建であり、正面中央に時言塔が立つ。便殿は正面玄関の上部に設けられた。講堂内部は半円形で収容人員は1738名である。天井には明かり取りの天窓を付け、ステージには玉座を置き、その背後は小杉未醒の壁画で飾られた。建築様式はゴシックを基調にするが、細部には大胆な省略が行われており、表現主義からの影響も強い。内田自筆の当初の計画図を見ると、実施設計に至るまでのデザインを知ることができる。実施案に比べると、付柱が屋根を越えて伸びるなど、よりゴシック的な表現であり、むしろ大講堂竣工後に実現する工学部列品館、附属図書館などの様式に近い。実施案にみられる設計変更は、途中から実行部技師として加わった岸田日出刀(後に工学部教授)らの意見が採用されたのかもしれない。 また工学部列品館も震災前の大正12年6月に着工され、同14年3月に竣工した。この建築は細部にゴシック様式をもち、淡褐色のスクラッチ・タイルを貼り、震災後の建築群に共通する要素を多くもっている。震災前の段階で、内田祥三の本郷キャンパスの建築に対するデザインがほぼ固まっていたことを示している。 震災で焼失した主要施設のうち、図書館の復興は緊急を要する課題であった。震災の後・図書の寄贈が相次ぎ、大正13年末には27万冊、昭和2年度末には55万冊にまで達したという。図書館の建設については、大正13年12月、ロックフェラーが寄付を申し入れ、実現する運びとなった。図書館の建設は、やはり営繕課長内田祥三に委嘱され、早急に設計が開始された。内田の作成した原案は、館長姉崎正治のアメリカ図書館建築視察に持参された。アメリカで専門家の意見を聴取した姉崎は、図書館長としての立場から各階ごとにその床高を揃えること、書庫と閲覧室との関係を緊密にするよう主張し、一方、内田はキャンパス構想との整合性および建築としての完結性を唱え、二人の間には激論が交わされたという。図書館建築は内田自筆の正面デザインが2案残されているが、両者の違いは、1、2階の階高である。実施案に近い方は、2階部分の階高が高く、館内中央の大階段が大きくなる。もう1案は、姉崎の主張に従って作成されたものかもしれない。このような経緯を経て設計された図書館は大正15年1月に地鎮祭を挙行し、昭和3年12月1日に竣工式を迎えた。鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階地上3階、中央部のみ5階である。そして7層の書庫を内側に設けた。

内田の推進した学内の多くの建築の復興事業は、大講堂、附属図書館に並行して着々と進められた。これらのスタッフには工学部建築学科出身の若い建築家が多く登用された。昭和13年内田が営繕課長を退くまでに、当初の計画はほぼ完了した。昭和11年頃に描かれたと推定される本郷キャンパス構想図と、昭和11年の全体配置図を比較すると、その構想がかなり忠実に実現されていることが判る。個々の建築は鉄筋コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリート造で、延面積3千坪を越え、地上3階、地下1階が大まかな基準とされていた。そして外壁には淡褐色のスクラッチ・タイルを貼り、ゴシック風の細部、アーチをもつ入口を用いてデザインの統一を図った。このような原則を貫徹したために、秩序ある大学キャンパスが出来上がったのである。しかしながら、各建築は細部においては極めて多様である。アーチの形、付柱の頭部、窓の形式などのヴァリエーションは驚くほど多く、整然とした一体感の中に豊かな彩りと魅力を加えていることを見落とすことはできない。また全体の配置計画は、以前の主要な道路を活かし、さらに方位、軸線が徹底されて、極めて端正なキャンパスが実現したのである。 なお、農学部は昭和10年7月、第一高等学校と敷地交換し、弥生地区に移転し、ここには内田計画に従って農学部1号館(昭和5年)、同2号館(同11年)、同3号館(同16年)が完成した。 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |