|

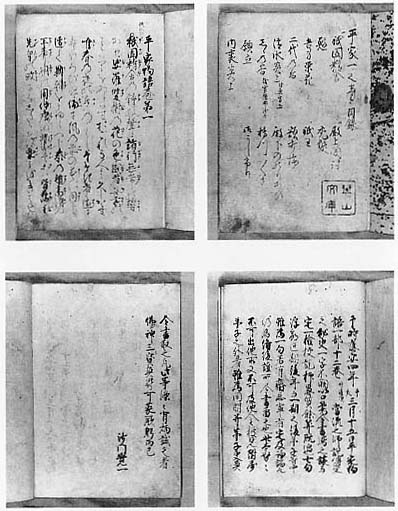

27a 古写本『平家物語』(高野本)(全十二巻)

室町時代末期

冊子装本

縦三一・四cm、横二三・二cm

文学部国語研究室蔵

総冊数は十二冊。縦三一・四センチ、横二三・二センチ、袋綴の大本である。表紙は現在二重になっており、原表紙の外側を薄緑色の表紙で覆ってある。外側の表紙は後に補修したものであろう。原表紙は鮮やかな紺色、その中央に「平家(〜十二)」と記した書題簽を付す。題簽には金銀で草木、山水などの下絵を描いた短冊を使用し、各冊ごとに異なる絵柄を施してある。表紙見返しにも金箔銀箔に野毛箔を散らした加工紙を用い、表紙全般は装色的にややはなやかな趣を添えている。また、各冊の背に「共十二」と記し、地にも「平家一(〜十二)」の小口書がある。

原表紙を開いた巻頭墨付第一丁目は「平家(〜十二)之巻目録」と起筆し、目録を掲げて各巻の章段名を順次羅列する。本文とは別筆で後に付け加えたものと思われる。この一丁目表右下に「斑山文庫」の、一丁目裏には「東京帝国大学図書印」の方印があり、所蔵者の変遷を伝えている(斑山は高野辰之氏の号)。

|

墨付第二丁目初行に「平家物語巻第一(〜十二)」の内題を記し、以下に本文が続く。本文は一面行数九行書で、漢字・平仮名交りの草書体で記す。字高は二五・八センチ。本文の終わる最終丁末尾に「平家物語巻第一(〜十二)」の尾題がある。各冊の墨付丁数は第一冊八十四丁、第二冊八十八丁、第三冊七十二丁、第四冊七十七丁、第五冊七十一丁、第六冊六十二丁、第七冊入十丁、第八冊六十二丁、第九冊九十三丁、第十冊七十九丁、第十一冊百二丁、第十二冊九十七丁。第一、二、三、五、十、十二の各冊の終わりには遊紙一丁をもつ。

こうして、一般的に全十二巻形態を有する『平家物語』の各巻一冊相当の配分がなされていることになるが、第十二冊目のみは、巻第十二に特別な巻である灌頂巻を付加した形態を示す。即ち巻第十二の尾題の次に、

と記し、ここで巻第十二までの一応の巻末と認められる。しかしその次の丁からは「平家灌頂巻」の内題を記した後、この巻の内容である建礼門院の後日談が続く。但し灌頂巻に関し目録には記す所がない。そして灌頂巻が「平家灌頂巻」の尾題で終了したところで物語本文の全編が終わることとなる。

本文の次に改丁して「覚一奥書」が続く。このことについては、またのちに詳述することとしたい。

以上の覚一奥書までで中世の資料としての『平家物語』の内容は完結しているといえるが、次の遊紙一丁の裏に左のような識語が書かれている。

| |

大村伯爵家舊蔵、應安四年覚一奥書本平家壱部拾貳巻、昭和三年五月五日文行堂二於テ之ヲ求ム。帝國学士院受賞記念購入図書ノ一也。

|

| 高野辰之識 |

この識語から、本書は大村伯爵家旧蔵書であったものを、昭和三年に高野辰之博士が書肆より購入されたという経緯がわかる。博士の没後、昭和二五年に東京大学文学部国語研究室の所蔵となり、今日に至っている。この経緯により、本書は高野辰之氏旧蔵本という意味で「高野本」と通称されているわけである。

高野本各冊の巻初には既述のように章段目録が付されているが、本文中では章段区分による改行は極めて少ない。各章段の始まる箇所には朱の○印が付され、その行の肩に章段名を朱書して区分を示してある。なお本文中で章段開始が認められる丁の折目中央に朱線を施し、検索の便をよくした措置が加えられている。この印はかなり多く存在するが、そのすべてが遺されているというわけではない。

その他朱の句読点、漢字の読み仮名(片仮名)も多数付してある。また所々に異文注記・補入本文がみられ、一旦書写したあとに校異・補正などがなされたと考えることができよう。

『平家物語』諸本系統の概要

高野本に関する書誌的概略は右のようなものであるが、次に『平家物語』の諸異本全般の中での本書の位置付けを説明するために、その前置きとして簡略に『平家物語』の諸本系統論的認識についてふれておく。

『平家物語』の異本伝本は現在までかなり数多く遺されており、その量の膨大さと個性に富んだ多種多様な異本形態の存在はよく知られたところとなっている。この大量の諸本は、大きく二つの系統に分割して把握する方法が行われている。この二大系統の認識は、研究史的推移や研究者個々の考え方の相違により、その呼称や下位に分類する伝本の内容にくい違いはあるが、「読み本系統」−他に広本系、非当道系などとも呼ぶ)と「語り本系統」(他に略本系、当道系などとも呼ぶ)の二種に区分するのが一般的となっている。

読み本系統の異本は、もう一方の語り本系統の異本と比較して本文量の多いことが特徴である。この点も影響してか、かつては語り本系統の異本に対する「増補系」の異本という性格付け、呼称が通有した時期もあった。しかし現段階では、むしろこの読み本系統の異本のほうが、『平家物語』のより古い本文を多く保存しているという見方が行われている。故に近年では「増補系」という呼称を利用することはかなり稀となった。この系統の異本としては次のようなものが認められている。

| |

応永書写延慶本/長門本/四部合戦状本/南都本/南都異本/源平闘諍録/源平盛衰記 |

特に延慶本は、室町時代応永年間(一五世紀初期)の書写にかかる転写本ながら、鎌倉末期延慶年間(一三〇九〜一〇)には現存形態を完成していたと考えられている異本であり、本文的にも最も古態性の著しいことが認められている。現存諸本の中でその成立時期に見当のつけられる最も古い異本として、『平家物語』の原型を復原するうえで不可欠の本文とされ、その研究は精力的に進められている。『平家物語』の考究上重要な鍵となる異本が現代まで継承され続けてきたことは、学問的に非常に有意義な事実ということができよう。

このような特徴を示す読み本系異本に対し、語り本系の異本は、中世以降『平家物語』を琵琶の調べに乗せて口頭で語り歩き広く普及させた芸能者、いわゆる琵琶法師の語り芸と関連した本文詞章を有するという意味合いでまとめられる異本である。現代で普通一般に『平家物語』という場合、この語り本系統の異本を想定していると言ってよいであろう。この系統の異本はさらに二つのグループにまとめる見方が行われており、一つを八坂(城方)流(系)諸本、他方を一方流(系)諸本と分類している。中世京洛において琵琶法師の活動の中軸を占めていた同業者的特権団体を当道座といった。この座に所属した琵琶法師等は、その名前に「城」か「一」の共通の一字を使用し、「城○」・「○一」などと命名する習慣があり、二つの大きなグループ(城方、一方)が存在したと考えれている。この状況のもと、南北朝時代に活躍した一方の琵琶法師覚一検校が異本の編纂に着手した。その異本を「覚一本」と呼んでいるが、この覚一本の系譜に列なる異本を一方流諸本とし、それ以外の語り本系の異本を八坂流諸本としてまとめて把握している。一方流諸本は全十二巻の外に灌頂巻を特立することが特徴であり、この点灌頂巻を立てない八坂流諸本との区分の指標となっている。

語り本系諸本は全般的に十二巻編成の体裁を示すと総括できる。一方流諸本の灌頂巻を十三巻として認定ないとすれば、それでほぼすべて十二巻本と認識可能なものであろう。これに対し読み本系諸本の巻数・形態を見ると、六巻十二冊(延慶本)、二十巻(長門本)、四十八巻一源平盛衰記)といったように区々で、一括して把握することを騰落せしめる面も含んでいる。各異本の個性が示され『平家物語』の形態的変遷の考究に興味をそそるところでもあるが、このように本文系統的認識は、『平家物語』の多種多様な異本群を研究上の便宜も考慮して本文的同一性に着目してまとめたという側面もあり、分類把握上の目安として認識されるものでもある。たとえば、『平家物語』のより古い形態からの変遷という視点に立てば、既述のような諸系統の異本伝本の複雑な交渉・影響関係を考究することになるであろう。そこでは個々の本文の性格がより細密に分析され、その結果、本文系統的認識から離れるような見解が提示される場合もあり得るであろう。このような細部の点に今はふれないでおき、以上の本文研究的認識を一応の前提として高野本周辺の説明に進みたい。

覚一本としての高野本

高野本が『平家物語』異本群の中でどのグループに属するかというと、これまでの叙述から推測されるように、語り本系統の一方流諸本の「覚一本」の一伝本として分類できる。そのことを示す大きな特徴が、前にふれないでおいた第十二冊巻末に掲げられた「覚一奥書」なのである。ここにその全文を示す。

| |

干時應安四年辛亥三月十五日、平家物語一部十二巻付灌項、當流之師説、博受之秘法一字不レ闕、以二口筆一令三書二写之一、譲二与定一檢校一迄訖。抑愚質餘算既過二七旬一、浮命 レ期二後年一。而一期之後、弟子等中雖レ為二一句一、若有二癈忘輩一者定及二諍論一歟。仍為レ備二後證一、所レ令三書二留之一也。此本努々不レ可レ出二他所一、又不レ可レ及二他人之披見一、附属弟子之外者、雖レ為二同朋并弟子一、更莫レ令三書二取之一。凡此等條々、背二炳誡一之者、佛神三寳冥罰、可レ蒙二厥躬一而巳。 レ期二後年一。而一期之後、弟子等中雖レ為二一句一、若有二癈忘輩一者定及二諍論一歟。仍為レ備二後證一、所レ令三書二留之一也。此本努々不レ可レ出二他所一、又不レ可レ及二他人之披見一、附属弟子之外者、雖レ為二同朋并弟子一、更莫レ令三書二取之一。凡此等條々、背二炳誡一之者、佛神三寳冥罰、可レ蒙二厥躬一而巳。 |

| 沙門覺一 |

ここには、琵琶法師の中心的存在として南北朝期に活躍し、当道座の統括者である検校にまで至った覚一の言葉として、『平家物語』の編纂を企図し、高野本にみるような形態の異本として結実させた事情が述べられている。それによると、まず、応安四(一三七一)年三月のこととして、口述により書きとらせた『平家物語』を弟子の定一検校に与えた旨を記す。この時覚一は七十歳を過ぎた高齢に達しており、自身の死後、弟子達の中に『平家物語』の詞章を一句でも忘失した者が出ると論争が起こることを憂い、拠るべき正本の作成を企画実行し、弟子定一に託したというのである。覚一の口述筆記により成立した異本は、奥書の一節に「十二巻付灌頂」と記すごとく灌頂巻を付加した形態をとるものであったことになる。この記載に沿うように高野本が灌頂巻を具備して現存することは、高野本が覚一編纂による覚一本の系譜に列なる一伝本であることを、この奥書と共に明示する証拠といえよう。そしてこのような特徴を完備し、本文的にも遜色の少ないことから、高野本は覚一本の系譜をひく諸伝本の中でも非常に素姓の良い代表格の伝本として認容を受けている。現在市販刊行されている注釈書類の多くが、この高野本を底本に選んで利用している事実は、その最善本としての位置付けを如実に物語っているということができる。さきに『平家物語』のかなり古い時期の異本として読み本系の延慶本を指摘しておいたが、覚一本はそれに次いで成立時期を確認できる異本として、また独特の異本形態を示す系列の先駆として極めて重視すべき本文上の地位を占めているのであった。

なお覚一は、覚一本奥書の伝えるその晩年の状況と沿うように応安四年六月二九日に没している(『大覚寺文書』など)。その生涯の活動の締めくくりという意味も含めて、覚一本のような語り芸の根幹を確立しておくことが、覚一にとってかなり重視されていたことがよく理解されるところであろう。

さて、覚一本の性格に関する概略はこのようなところであるが、覚一本の原本そのものは伝えられていない。しかし高野本と同様覚一本の転写本と考えられる伝本は、他に五本ほど現存が確認されている。今度はこの点に言及しておきたい。次の五本がその伝本である。

| |

龍谷大学図書館蔵本/高良神社蔵本/寂光院本/西教寺文庫蔵本/龍門文庫蔵本 |

これらの伝本は『平家物語』諸異本の他の系統のものと比較して、字句の異同の少なさが特徴とされている。覚一本の正本としての地位が相当程度の影響力をもって相伝されてきたことを示すものでもあろうか。

しかしながら、右の五本に高野本を加えた計六本は、章段数の若干の違いにより二つのグループに分類が可能なのである。増減が認められる章段は、巻一「祗王」と巻九「小宰相身投」の二章である。前掲五本のうちはじめの三本はこれらの章を載せていない。残りの二本に高野本を加えた三本には、右の二章段が収載されているのであった。研究史上最初に覚一本として認定された異本は問題の二章段を載せていない伝本であったこと、言い換えれば、高野本の発見が昭和初期にまで遅れたことにより、高野本を覚一本とやや相違をみせる伝本という意味で「覚一別本」と呼ぶことがある。

この二章段の有無については、どちらが覚一の関与した原本の形態に相当するかということが問題となろう。にわかな判断は難しいところではあるが、巻九「小宰相身投」の章段名の下に「以他本書入」の注記があることは注意してよい。この記述から考えるなら、「小宰相身投」の章は原本成立よりのちの後人の補入によるものと想定することは一応可能となるであろう。この章段が改行起筆により始められている点は、この想定を強化する証左と捉え得る。巻一「祗王」の場合がどうなのかは解明の証拠に乏しい。改行起筆はなされているが「小宰相身投」章段名下のような注記が認められないことは、両章の同時期の補入に一応の疑念を抱かしむるものと思われる。但し、両話が『平家物語』中の著名な女人哀話であるという内容上の一致を重視するならば、覚一により整理されてしまったこの話柄の捨て難さを痛感していた後人により(たとえば琵琶語りの曲目としての存在価値などの理由が想定される)、両話の補入がなされたとの推測も捨てきれない見方であろう。

この問題の究明は今後も検討され続けることになりそうである。覚一本原本の正確な姿の認定までは、どちらの系統の本文も重視されるべきであろう。女人哀話として有名な二章を載せる高野本のごとき伝本の重要性は、これまでこの特徴により覚一別本の呼称のもとに注目されてきた経緯があるが、今後もそのような認識に留意する必要は消し難いところと思う。

覚一本原本の姿の追究に言い及んだところで、この課題の考察上留意されるもう一つの事柄にふれておきたい。それは章段目録の問題である。

既述のように、現存高野本の各冊巻頭にはその巻々の章段目録が掲出されている。そして本文中にも、○印と本文上欄に記す章段名により各章の区分が示されている。しかし、巻頭目録と本文中の章段にはずれが生じており、完全に一致しないという現象が指摘できるのである。巻頭目録が後人の付加による可能性を強める証拠ともみられる現象だが、それが覚一本原本としてみた場合、正しい判断といえるのかどうか。ここに巻一でくい違う点を例示してみよう。目録には、

| |

清水炎上付東宮立

殿下ののりあひ

しゝの谷俊寛僧都沙汰

鵜川いくさ

|

と記した章段群が、本文中の章立てに従うと、

| |

清水寺炎上

東宮立

殿下乗合

鹿谷

俊寛沙汰 鵜川軍

|

となっている。前者の場合小文字の書き入れが本来なかった可能性も推測されるが、いまもとより存在したものと認容すると、その理解は、「清水炎上」という大きな章の末に「東宮立」の記事が、「しゝの谷」という大きな章の末に「俊寛僧都沙汰」の記事が付随しており、前半部の大章段は一章として認定できるが、その末尾に続く本文は一章として認めるには不足な、やや躊躇をともなう内容と認識していることになろう。前半の叙述とは異なる部分としてその本文内容を注記したのが、小文字書き入れの部分と推量される。これに対し、本文中の章立ては「東宮立」を一章段として認めている。「俊寛沙汰」も章段としての扱いを示すためか他と同じ大きさの文字を使用する。しかしこの部分を一章段として独立させることはせず、次の「鵜川軍」の前半と認識して二つの部分を合わせて一章段とみたらしい。

ここで問題となるのは、この二様の章段構成のうちいずれが本来的なものかという点であろう。しかしこの問題も解明は難事である。目録は目録としての機能を十分に果たし、本文中の章立ては「鵜川軍」のような場合があるものの、本文内容の始まりを明示するという意義を持ち、どちらの書き方もそれぞれの用途に応じた方法を示していると考えられるからである。但し、後者の方法が既に先に確立していたとすれば、そこから前者へと移行することがそれほど容易であったとは思えない。もし「東宮立」や「俊寛沙汰(鵜川軍)」が一章段として認識されていたならば、目録のような記し方を発想することはやや難しい行為のように推量される。仮に二者択一を迫られるとすれば、目録のほうが本来的な章立てであったように考えられてくるであろう。

そして目録が先行し原本に近いのではないかという推測は、覚一本の二つの奥書に注意を向けさせる。覚一本には応安四年の覚一奥書と応安三年の有阿奥書が存在し、このことは物語全十二巻の完成と灌頂巻の成立との間には時間差のあったことを示している。そして章段目録には灌頂巻に関する記述がない。そうなると巻頭目録は、灌頂巻を除外した全十二巻の完成と同時期に設定されたという想定が浮上してくるわけである。この可能性には留意してよいであろう。

但し現存高野本の本来の姿としては、巻頭目録は後世の付加とみるのが妥当のようである。そこに本文中の章段設定が目録に先行する可能性も否定できない。

どちらが原本以来の継承にかかるものであるのかはまだ確定させるわけにはいかず、どちらもそうではない場合もあり得よう。この課題に関しても明確な認識の設定に至るまでは、いまだ決め手に乏しいというところである。

このように覚一本の本来の姿を究明することはさほど容易ではないが、今後もこうした問題の追究が進められていくべきであろう。覚一本の研究にとって高野本の占める意義の大きさがあらためて感じられてくるところである。

覚一本の遡及

覚一本原本の復原はいまだ問題を残すところだが、『平家物語』異本群の中での覚一本の成立の問題、即ち覚一本以前の姿の究明ということに関しては、既にいくらかの見解が認容されているので、今度はこの点に言及しておこう。

覚一本以前への遡及という課題に関しては、灌頂巻の特立という現象をとりあげるのが認識の早道であろう。一方流諸本の特徴といえる灌頂巻は、平清盛の娘にして安徳天皇の生母となった建礼門院平徳子(女院)の壇ノ浦の合戦後の物語を綴ったもので、特に洛北大原寂光院での庵室生活に中心を据えて一巻を構成したものである。この巻の特立は、覚一検校の始めた措置と目されるもので、覚一本以前の『平家物語』との形態的相違として認められる。即ち、語り本系八坂一城方一流諸本の古態本は、灌頂巻に相当する建礼門院に関する記事・章段を物語の時間的順序にしたがって巻十一・十二の叙述中に正しく配置したうえに、平氏一門の嫡流を継ぐ六代御前の没した時点をもって、

と記して十二巻の終幕となす。この形式は灌頂巻の設定に対して断絶平家型と呼ばれることがある。平氏一門の栄枯盛衰を述べた物語としては、この叙述のほうが、時間軸にも叶った本来的形式と判断されよう。これに対し灌頂巻の設置は、女院の往生を締めくくりとすることで平家の亡魂供養の意義を付与し、その浄土での救済を示唆することで享受者にもいくばくかの慰安を与える結構を示す。この新しい措置は、既に八坂流古態本が存在していたところに覚一が新たな趣向を加えたものと認識してよい。その根拠は、女院の在所の問題という形で説明が行われている。

壇ノ浦の決戦の最中東国武士に生け捕りとされた建礼門院の消息に関し、覚一本巻十一・十二はあまり多くを語らない。しかし巻十二「平大納言被流」の章で、能登国への流罪が決定した平時忠が建礼門院の在所を訪れ名残を惜しむ場面で、

| |

平大納言は建礼門院の吉田にわたらせ給ふ所に参ッて…… |

と唐突にふれている。ここで女院が都近い吉田の地へ移り住んでいたことが確認される。

しかしながら、灌頂巻の最初の章である「女院出家」になると、その劈頭に、

| |

建礼門院は東山の麓吉田の辺なる所にぞ立ちいらせ給ける。 |

と女院の吉田入りから説き起こすのである。これらの叙述を巻立ての順序で読み進めた場合、女院の在所に矛盾が生じることは容易に理解されよう。この点に灌頂巻特立の前段階の本文叙述が姿を示している。灌頂巻以前の本文としては、巻十一・十二の数箇所に女院の物語を分散して記し、時間順の配列に即している八坂流古態本の形態が適合するのである。そこでは女院の吉田入りについては、巻十二に描かれる時忠配流のはるか以前、巻十一の後半部分で覚一本灌頂巻とほぼ同文の叙述が見出されるのであった。これが『平家物語』のより本来的な叙述順序を伝えるものである。つまり灌頂巻が建礼門院の記事・章段を一括した状態を示すのは、八坂流古態本の本文を基礎として、本来編年体的時間叙述にあったものを内容上の同一性からひとまとめにしたという性格のものと認識されるのである。

この灌頂巻の配置という現象は、覚一本の後出性を示す一大特徴と認めてよい。そして、この特徴と一致する本文傾向は、覚一本のその他の部分でも見出すことができるのである。巻一「祗王」は既述のように覚一本原本当初からの存在か否か疑問の持たれる章段ではあるが、その本文が後出的傾向を示す一例に含めてよいものである。

「祗王」で問題となる箇所は、白拍子祗王が平清盛の窮愛を一身にうけて幸福の絶頂にあったところに、仏御前が突如清盛邸に推参し、その美貌と技芸によってたちまちに清盛を魅了してしまった場面、心変わりした清盛がその想いを遂げようとするところである。清盛との対面が叶った慶びを祝賀の今様として歌い上げ、万座の注目を集めた仏御前は、続く清盛の所望に応じ舞を披露した。その舞を清盛が目にした途端の描写を、覚一本は次のように記している。

| |

入道相国舞にめで給ひて、仏に心をうつされけり。仏御前、こはされば何事さぶらふぞや。…… |

これ以後の叙述は、祗王のとりなしで目通りが叶ったことを理由に逃れんとする仏に対し、清盛は祗王がいるのを憚るならばと祗王を追放し、祗王一家の哀れな運命へと続いていく。

さて、問題の前掲箇所だが、その文脈から清盛が仏に迫る雰囲気は感じられるものの、この叙述を見た限りでは、清盛は衆目の面前で事に及ぼうとしているのか、なぜ清盛の心変わりが仏に理解できたのか、といったような疑問が沸き、その解答は提示しにくいといってよい。覚一本ではそのような点までは読みとれず、省筆の過ぎた叙述となっていることが理解されるであろう。

そこでこの部分を八坂流古態本でみると、

| |

入道、興ニ入給ヘル気色ヲ見テ、貞能仏ヲ懐テ障子ノ内ヘ押入タリ、仏コハ何事ニテ候ヤ覧ン(屋代本抽書) |

となっている。平家の侍平貞能が清盛の心中を見て取り、清盛と仏が二人だけになれるよう行動したことが具体的に述べられている。二つの本文の叙述の比較は、覚一本本文の成立以前に八坂流古態本が存在したことを示唆するものである。覚一本の書き振りは、本来のシチュエーションをわからなくしてしまうほどに極端な朧化を行ってしまった結果ということができるのであった。

以上のようなことから、覚一本がその前段階に存在した異本八坂流古態本を享受し、そこに新味を加え改変を施すことによって成立してきた異本であることが了解されよう。覚一本は、語り本系諸本の中の二次的発展形態として登場してきたものと推定することができるのである。

こうした『平家物語』の異本としての展開の歴史を経て、高野本にみるごとき覚一本が誕生した。そして覚一が語り芸の拠り所を明確にしようと意図して編纂した覚一本は、その後当道座の聖典的存在としての容認を受ける。そのことは室町時代以降の座の発展に大きな影響を与えていくことになった。『平家物語』の異本として一方流諸本が簇生していく状況の原点も、この覚一創始の異本形態に求めることができる。覚一の偉業は高野本のような異本が現存することで、現代まで伝えられてきたということができよう。

高野本伝来の一経過

覚一本の成立当初の状況からその歴史性を一瞥したところで、最後に、覚一本原本からその転写本である現存高野本に至るまでの経過の一端に目を向けてみたい。

前にふれておいたが、高野本の本文中には異文注記等を施した部分が散見される。特に単純な衍字の訂正・削除を除いた見せ消ちの部分で、異文による訂正がなされていることは注目してよいであろう。いくつか例示すると、たとえば巻三「有王」で鬼界ヶ島に配流中の師俊寛僧都を訪ねた有王が、土地の者に俊寛の行方を聞こうとする部分は、次のように記されている。

| |

をのづから人はあれ共、いふ詞も聞しらず。(有王嶋の者にゆきむかッて)もしか様の者共の中にわがしうの行ゑやしりたるものやあらんと物まうさうといえば、何事とこたふ。 |

この場合、太字にした見せ消ちの部分は、長文ながら訂正された箇所と見倣し得る。もし校定した本文を作成するならば、この訂正箇所を削除し、傍書してある異文を採用して本文と認定することになろうか。もう一例示すと、巻二「徳大寺厳島詣」にも左大将選任から漏れた徳大寺実定について、

| |

出家せんとの給へば、(御内の上下)諸大夫侍共いかゝせんと歎あへり。 |

という見せ消ちの箇所がある。この場合も校定本文作成の際の方針は、傍書の異文を採用する点同様であろう。他にもこのような箇所は指摘できるが、どの部分でも訂正された本文は削除の対象として扱われることが一応の筋道であろうと思う。

しかしここで問題となるのは、見せ消ちによって削除されてしまう本文こそ本来のもので、それが覚一本原本以来のものである可能性が存在する点であろう。既に示した覚一本の伝本五種と比較すると、高野本で見せ消ちを施した削除すべき本文との一致を示す。このことは、この本来の本文を削除してしまう方針を躊躇させるのに十分なものである。但し、高野本の見せ消ちにも、

| |

縦のぼるべき縦のぼるべきなり共(巻二「一行阿闍梨之沙汰」) |

のように明らかな誤りを指示し、正当性を持つものが含まれている。つまり、覚一本諸伝本の比較によれば、訂正以前の本文がもともとのものである公算が高いが、高野本の訂正も全く無稽の処置とばかりはいえない、というところなのである。

ここで見せ消ちの箇所で傍書された異文が注目されてこよう。この異文の素姓はどのようなところに求めることができるのであろうか。幸いにしてこの傍書異文の出所は、『平家物語』の現存諸本の中に突き止められている。傍書異文のほとんどは、語り本系一方流諸本に分類される異本で、覚一本の系譜に列なりその下位に位置付けられ同一系列のものと把握し得る下村時房本や流布本など、室町末期から近世初期頃に登場してきた板本・刊本の本文と照応するものなのであった。この事実によるならば、高野本の前掲のごとき見せ消ち部分の原初性の問題は、訂正削除される本文が本来的なもので、傍書の異文のほうが後出の本文である可能性が強まることとなってくる。高野本の見せ消ちを無批判に容認してしまうと、覚一本の原初形態を損なう結果に陥る危険性が高いということになるのであった。

この問題については、高野本の見せ消ちを用いない異文注記も気にかかるところである。数例を掲げると、

| |

(新中納言知盛イ)平大納言時忠卿申されけるは、彼維義は……(巻八「太宰府落」)

平家(一谷イ)福原へわたり給て後は……(巻九「六ヶ度軍」)

(寿永三年)元暦元年三月十五日……小船に乗り鳴戸(沖)浦を漕とをり……(巻十「横笛」)

|

のようなものである。こちらも高野本本文中に散見されるものなのであるが、この形式で記されている場合はさきの見せ消ちの時とは異なり、校定した本文を作成する際にも傍書の異文を優先する必要はなかろう。ただ、これらの傍書された異文も見せ消ちの傍書と同様に、やや下降した一方流諸伝本である下村時房本や流布本という系列の本文と一致を示すものであることは興味深い。つまり、高野本に傍書された異文全般は、その記載方法がまちまちであるものの、ほとんど同一系列の異本を根拠として記入されたものと推量されるのである。

高野本と一方流の後期諸伝本との照合作業が、特定の一異本との問に同一時期の一回限りのこととして行われたものなのか、あるいは、依拠する異本をも異にし、幾度かに分割した経緯をへた数回の作業としてなされたものなのか、詳しい事情については不明という他はない。同一系列の異本本文に収束していく傾向を重視するならば、同一時期に複数の人物によって特定の異本との照合が行われたかのように推測されるが、他の可能性をすべて否定するだけの根拠を提出することは無理であろう。しかしこの異文の出所が、右の一定の異本系列に求め得る可能性は注意したいところである。

この現象の意味するところは、どのように総括することができるであろうか。近世初期頃に至り右のような覚一本として下降した異本が出現してきた時代となっても、写本としての伝統を継承し続けてきた高野本(覚一本原本かそれにごく近い転写本)が、現存高野本(の原型)の時代に入ってよりのち現在に至るまでの期間に、その古写本であることの意義を尊重されつつも、印刷技術の発達によりやや大量の生産が可能となって世間一般に流布し周知の本文となっていた下位末流の異本と比較され、注意される異文が傍書されていったという経過が推測されるのではなかろうか。その局面には、本来原本的位置にあった古写本が、新出の一般的普及に勝る異本によって、その地位を危うくしかけかねないでいるという状況が看取されてくるであろう。高野本本文中の見せ消ちの箇所などに、特にそのような新旧本文の拮抗する経過を想定できると思うのである。

こうして高野本の異文注記の問題は、高野本の伝来の過程を物語るよすがとしてみることのできるものであった。覚一本の本来的な本文は高野本の場合、かろうじてと言うべきか、現代まで伝えられることに成功した。古い形態の本文が消滅、散佚することなく遺され継承され続けてきたことは、高野本全体が覚一本原本の面影を相応にとどめて現存している事実と二重写しにして、学問上非常に有意義な慶事としてあらためて認識すべき事柄といえるのかもしれない。

終わりに

以上、東京大学文学部国語研究室蔵『平家物語』、通称高野本に関する書誌的概略と、異本系統上の覚一本の転写本として有する意味について大まかな説明を施した。覚一本の代表的伝本として高野本のもつ意義は大きい。今後もこの本文を中軸として『平家物語』の研究の進展していくことが、大いに期待される貴重な伝本ということができるのである。

(渡辺達郎)

【参考文献】

高橋貞一、一九四三、『平家物語諸本の研究』、富山房

山下宏明、一九七二、『平家物語研究序説』、明治書院

日本古典文学大系『平家物語』上・下、一九五九・六〇、岩波書店

日本古典文学全集『平家物語』一・二、一九七三・七五、小学館

市古貞次編、一九七三〜七四、『高野本平家物語東京大学国語研究室蔵』、笠間書院

|

|