東京大学植物標本室に関係した人々

大場秀章・秋山忍 |

二 松村任三 |

生い立ちと生涯 安政三(一八五六)年、常陸国松岡藩の家老職の家の長男として生まれた松村任三は、「大藩二名小藩一名」の「小藩一名」の貢進生に選ばれて東京大学の前身である大学南校に入学した。明治一〇年に松村は小石川植物園へ奉職した。それまで松村は植物学に係わる経歴を全く欠いている。明治一六年に東京大学助教授となった。同一九年二月にドイツに私費留学した。留学先はヴュルツブルク大学のザックス教授、続いてハイデルブルク大学のフィッシャー教授に植物分類学等を学び、明治二一年八月に帰国した。明治二三(一八九〇)年に教授となり、以後大正一一(一九二二)年までの三二年間を東京大学での研究と教育に努めた。 |

4 松村任三教授肖像画、松岡寿画、大正4(1915)年11月 |

その業績 東京大学植物標本室の建設のために努め、その基礎を築いたのは松村任三である。松村は明治一〇年に東京大学に奉職すると同時に矢田部に師事し、彼の採集旅行のほとんどに同行した。教授として多用の矢田部の傍らで実際に標本を作成し、これを同定して標本室に収納していったのはほとんど松村であったと思われる。矢田部と松村時代の植物標本には東京大学理学部(これには右書きと左書きがある)のヘッドのあるラベルが用いられた。採集地と採集年月日はほとんどすべて漢字で記入されている。多くの標本には採集者としての矢田部や松村の名前は記入がない。明治一〇年から二〇年にかけては標本の多くは矢田部と松村あるいは後述の大久保三郎が共同で採集したものが多く、今となっては採集者名を特定することは難しい。 ところで、日本には五〇〇〇種以上の高等植物が自生する。その全貌が判明したのは二〇世紀中葉である。では矢田部や松村が各地で採集した植物は、どのようにして同定されたのだろう。これまで述べてきたように、その時代まで日本の植物はまったく手付かずのままに研究者に残されていたのではなかった。ツュンベルク、シーボルトとツッカリーニ、マキシモヴィッチ、ミクエル、そしてフランシェとサヴァチェなどによってかなりの研究が行なわれ、命名されていた。 矢田部と松村はまずこれまで行われた日本植物の研究を細大もらさず掌握しなければならなかった。多くの学名が日本の植物に与えられている。その正体は何かを彼らは記載を手がかりに突き止めねばならなかった。なぜなら彼ら先人が命名したもとになる標本が当時の日本にはひとつたりともなかったからである。 そうした中で、フランシェとサヴァチェの『日本植物名彙』は参考になった。この著作には江戸時代の著作である岩崎灌園の『本草図譜』と飯沼慾齋の『草本図説』が引用してあり、日本の植物名(これを和名という)も引かれていた。灌園や慾齋の植物図から、その植物がどんなかたちをしているか判った。また和名を手がかりにして同定することもできた。 このような状況では日本の植物を実地に見聞し、和名に通暁していた伊藤圭介や賀来飛霞の方が、矢田部や松村よりも彼らが採集してきた植物が何かを知っていた。 だが、和名が与えられておらず、解剖せねば同定できぬようなイネ科やカヤツリグサ科のような植物になると、圭介や飛霞も明答はできない。特にイネ科植物ではどの属の植物であるかも解剖して検定せねばならない状況だった。牧野(一九二八)は松村がひとつひとつの標本を丹念に研究した結果、創設まもない日本の植物学者がかくも早く日本植物の同定を自前でできるようになったと述べている。松村の刻苦は、まず明治一二年の『小石川植物園目録後編』の出版にいかんなく発揮された。矢田部のところに記した明治一九年刊の『帝国大学理科大学植物標品目録』はまさにこうした松村の研鐙の成果によるものということができる。またこれに先立ち明治一七年に丸善から出版された『日本植物名彙』は日本人の手になる最初の日本植物の総覧であった。これは文字通り、日本に産する植物の一覧であったが、このような出版物を公表するためには、過去の業績を十分に検討したうえでなければならない。 明治一〇年にはじめて植物学を学ぶことを始めた松村が七年後にこのような出版物を公にすることができたのは、ひとつには彼の努力の賜物であるが、矢田部が率先して行ってきた日本各地からの植物標本の収集活動があったことも見逃せない。各地から得た豊富な研究材料なくしてはいくら松村といえども、このような短期間にこれを成し遂げることは不可能であったろう。また、この名彙でこれまで和名で呼び慣らわされてきた植物の学名が提示されたのである。こうして日本植物について、本草学の時代以降蓄積されてきた知識が、植物学という学問の体系の中で位置づけられ、活用がはかられることになったのである。牧野富太郎によると、松村自身は「葉っぱ一枚位をぺらぺらさして」と当時の本草学者を罵倒していたというが、本草学を正当に評価し、近代植物学に接続させた貢献はたいへんなものである。こうした松村の研究は学名と漢名を対比させた『改訂植物名彙前編漢名一部』(一九一五)に結晶した。 |

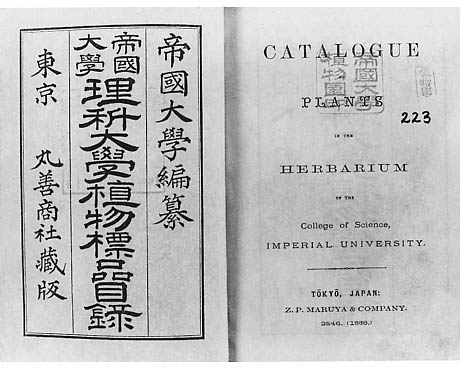

5 帝國大學編纂『帝國大學理科大學植物標品目録』 明治19(1886)年、東京丸善 |

| 開学九年目にして日本産植物について過去の業績を消化し、その全貌を掌握することができたことを示す重要な文献である |

6 矢田部良吉による序 |

7 同書松村任三による緒言 |

8 松村任三編纂『日本植物名彙』、明治17(1884)年、丸善 東京大学での研究成果を中心にまとめられた最初の研究書 |

新撰植物図編の刊行 松村は日本植物の新たなる図説として、『新撰植物図編』を出版した。これは明治四四(一九一一)年から刊行が開始され、大正一〇(一九二一)年まで継続し、合計二七二図版が出版された。この図編の欧文題名は『Icones plantarum Koisikavenses』といった。Koisikavensesとは小石川のという意味であり、日本の植物学のセンターとしての小石川の名が世界に向けて発信されたわけである。これは松村というよりも松村の弟子たちが協力して出版を継続したといった方がよい。 松村は、日本の植物学の流れ、欧米の植物学界の状況の中で、自らの位置を将来に向けた基礎作りにあると認識していた、と私たちは考えている。植物標本室の発展に尽くしたのはもちろんそうした位置付けに立ってのことであったと思う。松村自身の研究にもそうした認識姿勢を認めることができると思う。 松村の著作は大きく二つに分けられる。ひとつは目録類であり、他は新植物の記載である。目録類の業績として最もすぐれた著作は明治三七(一九〇四)年から同四五(一九一二)年にかけて丸善から出版された『帝国植物名鑑』(Index plantarum Japonicarum)である。これはフランシェとサヴァチェの『日本植物名彙』を凌駕する、日本植物を集大成した総合目録と呼べるものであり、日本の植物の研究者なら欠かすことのできない出版物であった。松村と同時代の海外の分類学者には、松村のように特定地域の植物相の分類学的研究に従事する者と、特定の分類群についてあらゆる特性を解析して、その群の分類体系を構築しようとするモノグラフ(種族誌)の研究に従事する者とがあった。松村の研究のスタンスは前者であり、後者の立場に立つ研究としては植物学雑誌一六巻(一九〇二)に連載された『豆の類』(A conspectus of the Leguminosae found growing wild, or culti- vated in Jaoan, Loochoo and Formosa)と、東京大学理科大学紀要一六巻に発表した『日本産ハンノキ属考訂』(Revisio Alni specie-rum japonicarum)などがある。 |

9 エングラー来日時の記念写真 |

| 大正二(一九一三)年七月にベルリン大学教授で世界的分類学者のエングラーが来日した。この写真は小石川植物園集会所前で撮影された。前列左から三好學、松村任三、エングラー、池野成一郎、藤井健次郎、後列左から柴田桂太、一人おいて、牧野富太郎、早田文蔵、服部廣太郎 |

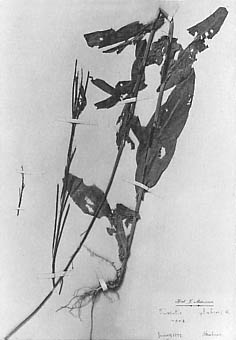

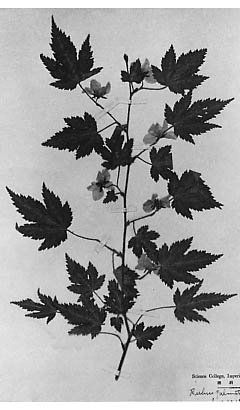

ハタザオ Turritis glabra(アブラナ科) |

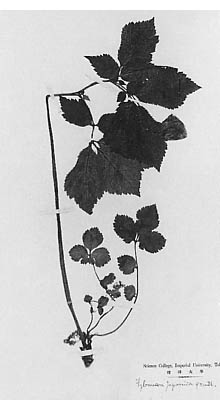

モミジイチゴ Rubus palmatus(バラ科) |

| 10 創設期の植物標本(一) |

| 東京大学は明治一〇年に設立されたが、継承した標本は一点もなかった。矢田部良吉や松村任三、大久保三郎らは精力的に採集を行い、標本の収集に努めた。東京大学理学部の名が入ったラベルには複数の型があった |

|

|

| ノミノフスマ Stellaria alsine var.undulata(ナテシコ科) | |

モミジイチゴ Rubus palmatus (バラ科) |

ヤマブキソウ helldonium japonicum (ケシ科) |

| 11 創設期の植物標本(二) |

|

コマクサ Dicentra peregrina (ケシ科) |

ジャニンジン Cardamine impatiens (アブラナ科) |

| 12 創設期の植物標本(三) | |

| 前頁へ | 目次に戻る | 次頁へ |