西アジアにおける土器の起源と展開

マリー・ルミエール |

|

1

|

|

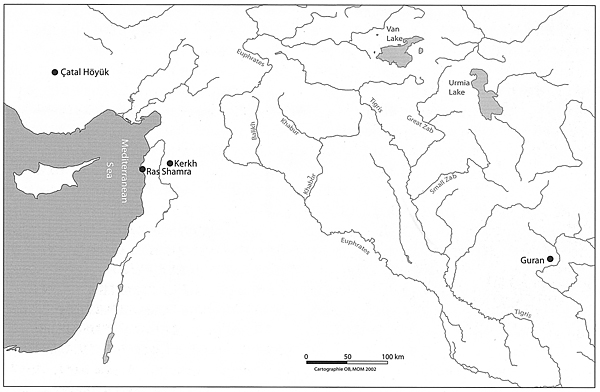

土器は、定住村落、栽培植物、家畜動物などとともに世界中の新石器時代を特徴付ける有力な基準ではある。ただ実際のところ、土器が出現する状況はどこでも同じというわけではなかった。この新たな事態は、即座に生じたわけではなく、さまざまな実験の結果だったためである。また、新石器化というこれら諸事の進展過程は長期的で、かつ世界の様々な場所において同じ順序で進展したわけではなかったこともある。例えば日本では、土器と定住生活は概ね植物の栽培化や動物の家畜化よりも早く始まったと言ってよい。一方、北アフリカでは、土器は完全には定住化していない人々による新石器化の最初の兆候であった。彼らが動物の家畜化を始めたのはその後のことであり、植物の栽培化はさらに遅れる。西アジアにおいては、新石器化は前1万年頃から前6,000年ほどの間に起こっており、村落での定住生活は既に前1万1,000年頃に、農耕や動物飼育はおよそ前9千年紀末に、そして石材の研磨や石灰プラスターのような新たな技術が用いられるようになるのは前8千年紀初頭のことである。しかし、土器はおよそ前7,000年頃になってようやく出現する。そのころには新石器化はほぼ完成していた。これら三つの連鎖的進行からみると、土器の出現は直接的には新石器化のほかの要素と結びつかないことは明らかであるように思われる。 技術的側面に関して指摘しておきたいのは、西アジアの新石器人たちは土器作りに重要な技術的知識をすでに獲得していた、ということである。数千年にわたって彼らは粘土を建築や多様な製品に用いており、このことによって粘土を成形し乾燥させることとともに、粘土に植物を混和することも経験していたのである。あるいは、粘土で上塗りされた土坑を炉として用いた際、被熱が粘土に与える影響に気づいていたはずだ。また新石器人はおよそ前8,000年以来、800℃での長時間の焼成を必要とする石灰を得るために高温焼成も経験していた。技術的な状況からすると、土器が登場するはるか以前から土器製作技術が開始されるための好条件が整っていた。つまり、この技術革新は、何らかの特定の技術が直接進展したものではなかったことを示唆している。 ここでは、最初期の土器とその初期展開過程を調べることで、土器出現の理由と、新たな製品、新たな工芸としてそれが生まれた場所を探ってみよう。 ■最初期の試み、最初期の利用 最初期の土器製作技術の詳細については十分に報告されていない。なぜならこの時期の遺跡はそれほど多くは調査されておらず、ほぼ地域が限られているからである。しかしおよそ前7,000年頃のいくつかの遺跡では、先土器層と土器を出土する層が連続して重なっており、技術的にやや初源的な土器が認められている。そうした遺跡には、ザグロスのテペ・グーラン、中央アナトリアのチャタル・フユック、北レヴァントのテル・エル・ケルクとラス・シャムラがある(図1)。その土器の初源的な特徴というのは多様性にある(※1)。テペ・グーラン(Mortensen 1963)では、最初期の土器は粗製で作りも粗く、おそらく低温焼成による灰褐色ないし暗灰色を呈すると記載されている。チャタル・フユック(Mellaart 1964;1966)では、最初期の土器のほとんどが植物混和で非常に厚手であり、褐色でもろい土器片の一群は同じく低温焼成を示唆している。テル・エル・ケルク(Miyake 2003)とラス・シャムラ(Contenson 1992)においては、最初期の土器群のひとつは非常に多くの植物が混和されており、そのため土器が非常に多孔質でもろくなっている。こうした多様な言わば「初源的な」土器は、常に出土点数が少なく、すぐに見られなくなる。このこともまた、それらの土器がおそらくは完成したものと見なされず、未だ技術の洗練化の途上にあったことを示している。

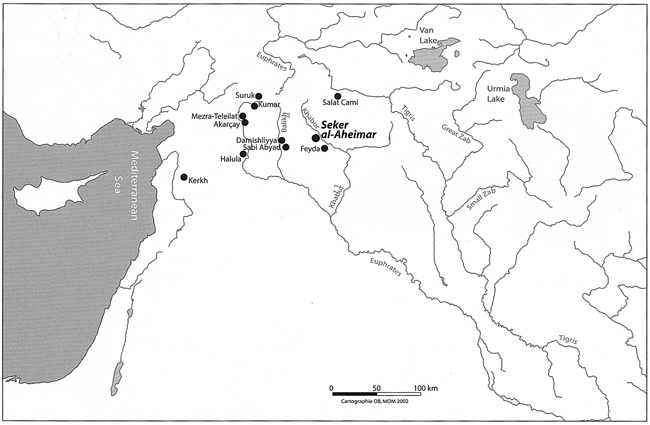

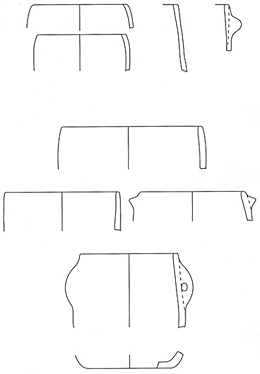

同じくおよそ前7,000年頃、先土器層と土器を出土する層が連続して重なっている遺跡が、最近ほかにもいくつか見つかりつつある。これらの遺跡で出土する最初期の土器は、同じく非常に点数は少ないが、技術的に「初源的」ではない(※2)。器形は非常に単純で装飾はたとえあったとしてもまれである。胎土には、種類の差こそあれ、必ず鉱物が混和されている。もろくなく、上述した土器のように低温焼成されたとは思われない。ハブール川流域にあるテル・セクル・アル・アヘイマルでは、鉱物混和土器は二種に分けられる。化学的・鉱物学的分析の結果によれば、一方(玄武岩混和土器、図2a,b)は在地で製作されたということでほぼ間違いないが、もう一方(初期暗色土器、図3)は搬入された可能性がある(Nishiaki and Le Miere 2005)。同種の初期鉱物混和土器は、ハブール川流域内で他の複数の遺跡から見つかっている(Le Miere in press a)ほか、ティグリス川流域(サラット・ジャーミー・ヤヌ、Miyake 2005)、ユーフラテス川、バリーフ川流域でも見られる(図4)。ユーフラテス川流域のアカルチャイ・テペとテル・ハルーラ、バリーフ川流域のダミシリヤでも、この初期鉱物混和土器はおそらく搬入されていた。そうすると、土器製作技術はこれらの遺跡で発明されたのではないということになろう。

初期鉱物混和土器は、技術的には「初源的土器」よりもかなり進展しているものの、土器製作の最初期の試みとみえる。なぜなら、後にその土器は完全にあるいはほぼ完全に認められなくなるからである。初期鉱物混和土器がなぜ消えてしまったのか、その理由を考えるためには、この土器のもう一つの特徴を指摘しておく必要がある。その胎土はしばしば石灰分が少なく大量の鉱物混和材を含んでおり、調理に適したものになっている。そしてその混和材には、新石器時代以来現在に至るまで調理用の容器作りに用いられている粉砕された方解石が使われる場合もある。実際、胴部上半が内傾し、無頚で把手を持つ器形も調理に適していると言える(図5)。テル・セクル・アル・アヘイマルのように、新石器時代の土器の発展を追うのに十分な長い連続した堆積を持つ遺跡はいくつかあるが、そこでは初期鉱物混和土器が、次第に調理には適さない、植物混和土器や細かい鉱物が混和される土器にとって代わられる。そして調理用土器に特徴的な把手もまた見られなくなることは指摘しておいてよい。

仮説的に考えてみると、初期鉱物混和土器はどこか未だ知られざる地域で発明され、そこでは調理への非常に強い需要があったということだろう。つまり、何を調理していたかはわからないとしても、土器を用いて食用に加工する必要がそこではあった。この土器は後に調理の需要がそれほどない遺跡へと搬入された。そのとき、テル・セクル・アル・アヘイマルでの玄武岩混和土器が示唆するように、在地の土器の作り手が、在地の素材を用いてこの搬入土器を模倣した場合もありうる。たとえそうであっても、作り手はすぐに、技術的に製作がたやすく、より需要に適った土器を発展させたのである。もっとも、この仮説は今後検証していく必要がある。なぜなら初期の土器に関するデータは未だ僅少で、その大部分が北メソポタミアから得られており、そのことがともかくも西アジア全体に一般化することの妨げとなっているからである。また、重要な論点、すなわちこの搬入品と想定される土器の起源地はどこか、どいうことがこれまでのところ確定していないからである。 初期鉱物混和土器は技術的にかなり発達しており、それゆえ上述した「初源的土器」と同じ土器製作技術の発展段階において同じ位置にあるわけではない。にもかかわらず、この初期鉱物混和土器は最初期の試みのひとつとして見なしうる。というのも、出現してからすぐにまたほぼ完全に消え失せてしまうからだ。これは、技術的に未成熟であるためというより、おそらくは様々な人間・自然環境に適していなかったためであろう。 初期鉱物混和土器は混和材の種類が多様であり、ほぼ間違いなく様々な場所で発達した。このことと西アジアに広く分布する「初源的土器」の遺跡の存在とを合わせると、土器製作技術はある一つの起源地において発明されてそこから拡散したのではなく、おそらくいくつかの場所で独自に発明されたと考えられる。

|