西アジア先史時代の植物利用

デデリエ遺跡、セクル・アル・アヘイマル遺跡、コサック・シャマリ遺跡を例に

2 |

|

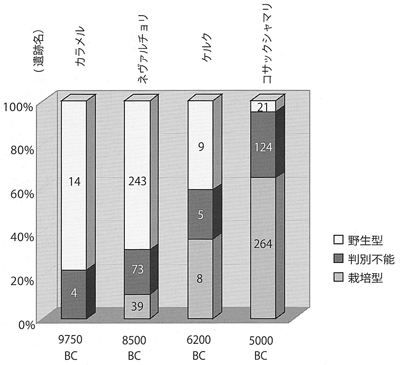

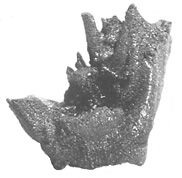

■コサック・シャマリ遺跡 コサック・シャマリ遺跡については、ウィルコックス(Willcox 2003)が種子などを、ペシン(Pessin2003)が炭化木材を報告している。それによると大量のエンマーコムギとアインコルンコムギが出土しており、そのほかにはオオムギと、ごくわずかにエンドウマメなどのマメ類がみつかっている。炭化材には胡揚(Populuseuphratica)やヤナギ類などが多く含まれており、ユーフラテス河沿いの樹種が利用されていたことがわかる。 この遺跡からは栽培・野生を識別するコムギ小穂軸が多数得られている。これら小穂軸は、この遺跡が新石器時代のあとの銅石器時代に属することもあって、当初はすべてが栽培型だろうとみられていた。しかしその後、筆者らによって判別された小穂軸には、一割ほど野生型が混じることがわかった(Tanno and Willcox 2006a)(図4)。したがってこの時代になっても、栽培種のなかに多少なりとも野生種が混在し、遺伝的には多様な状態でムギ農耕が行なわれていたことが示唆されている。 またコサック・シャマリ遺跡から出土したコムギの小穂軸には、ひとつの小穂のなかに少なくとも2つ以上の小花が発達する形態のものが若干含まれていた(図5)。この形態はエンマーコムギの範疇におさまるものであり特別なものではないけれども、コサック・シャマリ遺跡より前の新石器時代の出土サンプルでは、筆者はまだこのように小花が発達したタイプを見ていない。コサック・シャマリ遺跡での保存状態がとても良好なためにこれが見られたとも考えられるが、かつてのコサック・シャマリ遺跡での脱穀方法が、新石器時代とは異なる方法で行われたという可能性もある。なお小穂がさらに発達する種類に、リベットコムギなどがあるが、これとは穂軸の形態が異なるようである。なぜコサック・シャマリ遺跡からこの穂軸(図5)がみつかったのかは現時点では不明だが、この問題についてはこれ以上議論できないので、今後の類例の蓄積が待たれる。 コサック・シャマリ遺跡ではコムギが大量に作られており、コムギに大きく依存した農耕が営まれていた。コムギやオオムギなどのムギ類に大きく依存した農耕は、つづく青銅器時代に引き継がれた。青銅器・鉄器時代にはブドウ、オリーブ、ナツメヤシなどの果樹栽培が加わり、ムギ農耕に果樹栽培、家畜飼育といった農耕・牧畜の定番スタイルが成立した。このスタイルはその後数千年を経て、現代も営まれている。

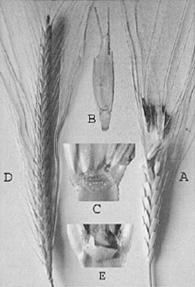

■ムギの栽培化(ドメスティケーション) 新石器時代を通して多くの遺跡から、アインコルンコムギ、エンマーコムギ、オオムギがみつかっている。これらのムギが栽培化されたのは、ネズビット(Nesbitt 2002)の総説によると、新石器時代E-PPNB期だとみられている。およそ8,500 B.C.(補正年代)頃のことである。 遺跡出土のムギ類について野生種と栽培種を区別する際は、成熟した穂にみられる脱落性・非脱落性という性質によって判断する。これは穂が熟したときに種子を含んだ小穂という部位が、バラバラに散って次の世代を残すもの(これを小穂の脱落性という)を野生型、熟しても穂がバラバラにならず、人間によって収穫されて播かれないと次の世代を残せないもの(小穂の非脱落性)を栽培型とよんでいる(図6)。野生種がもっている脱落させる遺伝子に、突然変異が起こって小穂が脱落しなくなったものが栽培種である。厳密にいうと、この突然変異の最初の一個体が生じたときが栽培起源であり、その場所が栽培起源地である。したがって栽培起源地は一箇所(突然変異が複数ある場合は複数)に限定されるはずだが、実際には一万年ほども前のたったひとつの突然変異体が生じた時と場所を特定するのはきわめて難しい。そのため、これまでは漠然と「ムギは西アジアで栽培起源した」といわれていたものを、よりピンポイントで起源を特定しようとして、研究が年々エスカレートしている。野生種から栽培種が成立する過程や変化そのものを栽培化(ドメスティケーション)といっている。

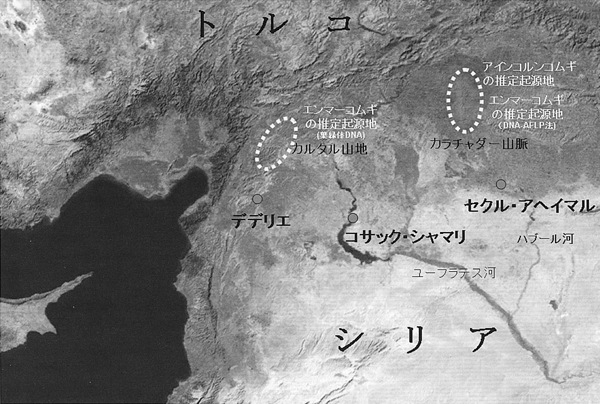

栽培起源地 考古植物の研究によると、コムギについては、北レヴァントにアインコルンコムギが、南レヴァントにはエンマーコムギが多く出土する傾向がある(Zohary and Hopf 2000;Willcox 2005)。この傾向はアインコルンコムギの野生種が北に分布しており、南にはエンマーコムギの野生種が分布しているから、と説明されることが多いが、実際には両地域とも両野生種が生えているので、何らかの他の原因があると考えられる。ナトゥーフ時代後期にライムギが(Moore et al. 2000)、新石器時代中期にはマカロニコムギが利用されていたという報告もある(van Zeist and Bakker-Heeres 1985)。 近年のDNA分析の結果では、アインコルンコムギもエンマーコムギも、北レヴァントに栽培起源地があるとみられるデータが示された。アインコルンコムギの栽培起源地はトルコ東南部カラチャダー山脈といわれ(Heun et al. 1997)、エンマーコムギは同じくカラチャダー山脈か(Ozkan et al. 2005)もしくは西へ約100kmほどのカルタル山地といわれている(Mori et al. 2003)(図7)。つまりアインコルンコムギについては、考古発掘による結果とDNA分析の結果はともに北レヴァントであるということでほぼ一致する。しかしエンマーコムギについては、考古発掘では南レヴァントに出土が多く、DNA分析では北レヴァントが起源地とみられており、両者の研究結果は現在のところ合致していない。この矛盾の理由は多数考えられる。まず第一に考古学側では、発掘件数がまだ少ないということがあげられる。一方、DNA分析の側には、分析に扱ったコムギが現代の西アジアに生えているムギなので、そのムギの分布が過去の分布と同じである保証がないことがあげられる。もし考古植物の結果とDNA分析の結果を矛盾としてとらえず、得られた成果をともかく結び付けるとするならば、北レヴァントで起源したエンマーコムギが、きわめてスピーディーに南に伝わったという説も成り立つ。でもその場合は南東アナトリアのチャヨヌE-PPNB期などにあったエンマーコムギが、南シリアのアスワドE-PPNB期に存在していたことになり、驚くべきスピードであったということになる(なおアスワドのサンプルは、従来はPPNAとされていたがWillcoxによるC14の再分析の結果によってE-PPNBと判明した)。またこのスピーディーな伝播という考え方に無理があるというならば、南と北で独立的に栽培起源したのちに、南のエンマーコムギが絶滅し、北のものだけが現代の系譜につながったという考え方もできる。このように様々なストーリーが組み立てられてしまう現状なので、この点についてもやはり今後の研究の蓄積を待たなければならない。

オオムギは南北レヴァントからザグロス山麓地域まで、ほぼどの地域でも出土が確認されている。そのためオオムギについては、考古学の知見からは栽培起源地を一箇所にしぼることはできず、同時に複数箇所で栽培化がなされたとしても不思議でない状況である(Willcox 2005)。また古典遺伝学の交配実験からは、少なくとも2回は野生種からの栽培化が独立的になされた強い証拠がある(Takahashi 1955)。しかしDNA分析では、アインコルンと同じ方法(AFLP法)がとられたところ、オオムギの栽培化は南レヴァントの単一起源であると結論された(Badr et al. 2000)。この結果は、古典遺伝学の結果と明らかに異なるので、疑問の声が上がった。このDNA研究でとられた進化統計の手法は、その後コンピューター・シミュレーションによって再検討された。その結果、仮に2つの起源地を想定した初期値データを入力した場合でも、ひとたび雑種が形成されたときには解析結果は単一起源になってしまうという大きな問題が指摘された(Allaby and Brown 2003, 2004;Salamini et al. 2004)。その後この問題を避けるために、葉緑体DNAが調べられた。葉緑体DNAは母性遺伝するので、交雑による影響が起こらない。分析の結果、オオムギの栽培化は複数回の独立起源がありそうだとの結論が出された(Molina-Cano et al. 2005)。このようにオオムギについては、起源地がどこであるのかについての決定的な結論はまだ得られてはいないものの、複数の栽培起源があることが明らかにされた。 ムギはどれくらいの期間をかけて、栽培化されたのだろうか? それに対して丹野とウィルコックス(Tanno and Willcox 2006a)は、実際に遺跡から出土するコムギの小穂軸を調べた。農耕開始期とその前後の4遺跡を調べた結果、新石器時代前半に出現した栽培型コムギは、3千年以上の長い年月をかけてゆっくりと野生型コムギと入れ替わったことが示された(図4)。栽培種と野生種が長い間、混在した状態で栽培されていたということは、育種の初期の在り方としてはとても合理的といえる。 というのも、もし突然変異で生じた栽培型コムギだけが畑いっぱいに栽培されたとしたら、その低い多様性のために、ひとたび病気にかかったときに全滅してしまうおそれがあるからである。現代は農薬をつかって病気の蔓延をふせいでいるわけであるが、それでも遺伝的多様性が低いことで知られるヒヨコマメなどでは、Ascochytaという病原菌によって、たったの数日で一面の畑が全滅してしまうことがある(Abbo et al.2003)。このマメは、その野生種がトルコの一部にしか生えていない希少種であったために、野生種の有用形質が栽培種に導入されることはほとんどなかったらしい(Ladizinsky 1998)。なお現代の世界各地の発展途上国の畑でも、さまざまな作物が遺伝的に雑駁な状態で植えられ、病虫害の蔓延による収穫皆無は経験的に避けられている。おそらく初期のコムギ栽培でも、野生種とのあいだにさまざまな自然雑種をつくって多様性を確保し、病虫害による壊滅の被害を避けていたのではないかと想像される。 西アジアの植物利用の概要 このようなセットともいえる固定化された植物種の利用は、新石器時代になってから始まったことであり、それ以前には見ることができない。農耕開始より前のデデリエ遺跡では、このような植物種にかたよることなく、さまざまな野生の植物を利用していた。とくに森林資源はまだ潤沢にあったこともあり、木の実はとりわけ好まれていたようである。 ムギ栽培は新石器時代をとおして重要性を増してゆき、新石器時代中・後期のセクル遺跡のような、新天地での農耕活動には欠かせないものとなっていた。更に続く銅石器時代のコサック・シャマリ遺跡や、都市国家の林立した青銅器・鉄器時代には、多くの農耕遺跡で大量のムギ類が出土しており、ムギへの依存はきわめて高かったといえる。このようなムギを主体とした農耕は、青銅器時代以降にオリーブ、ブドウ、ナツメヤシなどの果樹栽培も加わって、ムギと果樹を二大柱とした農耕となった。 ムギと果樹を主軸とした農耕は、現代の西アジアにしっかりと受け継がれているのみならず、世界各地の半乾燥温帯地域に深く根付くことになった。とくにコムギ(パンコムギ)は世界の生産量第一位の穀類として、大規模農業の基幹をなしている。ムギ作農耕は、その歴史をたどると新石器時代のあいだにほぼその土台が築き上げられていた。この事実は驚くべきことであり、そのようなムギ作農耕を育て上げた西アジアの先史人たちは、一言で言って、エライ。

デデリエ遺跡では赤澤威・高知工科大学教授に、セクル遺跡およびコサック遺跡では西秋良宏・東京大学総合研究博物館教授にサンプルの提供および現地調査など多大なお世話をいただいた。また植物同定の基礎をフランスCNRSのGeorge Willcox博士にご指導いただいた。その他多くの発掘メンバーにご協力いただいたことをここに感謝いたします。本植物研究の一部は科研費(若手スタート18820056、特定領域124)、地球研プロジェクト(sato-contribution 9)交付金によって行われた。 |