前項「渡辺12景」でも述べたように、渡辺は何の準備もなく機械もなく現地入りし、フィールドノート、ハンマー、クリノメーターという地質学者の三種の神器のみを頼りに、当時の主要科学者を動員した原子爆弾災害調査研究特別委員会(以下被爆調査団)の地学班の長として、調査をした。戦後物資のない中、日本の科学技術の粋が集められた被爆調査団はどのような環境でいかに調査したのだろうか。

また、ネーヤ型宇宙線計式測電器、ローリッツェン検電器などの最新の機器を駆使して放射能を測定する物理班、救護と研究の観点から人体への影響をさぐる医学班、住民の生命線である水への影響を調べる化学班などに対して、石と瓦を調べた地学班の研究は、いかにも地味な研究である。被爆調査団における地学班の調査の意義は何であったのだろうか。

渡辺の残した調査団関係の文書、博物館に残る試料をもとに探り、検証してみる。

|

渡辺武男に渡された被爆調査団研究員の証 |

その1 被爆調査団結成前夜

渡辺武男が参加した被爆調査団は、文部省(現・文部科学省)の学術研究会議が原子爆弾の災害を総合的に調査研究するために、昭和20年9月に設置したものである。そのきっかけは、米国原子爆弾災害調査団が来日し、広島・長崎を視察して被爆調査をする研究者らから聞き取り調査をした結果、日本の本格的な調査活動に金銭的な援助を申し入れたことだという。また、日本映画社が原爆の記録映画を撮るために9月初旬、戦中に日本の原爆開発にかかわった理化学研究所(理研)の仁科芳雄に学術技術指導を依頼したことは、大規模な被爆調査団の結成の端緒となった。そして記録映画については、調査団をあげて撮影指導に当たることになったのである。

同調査団には、物理学化学地学科会、生物学科会、機械金属学科会、電力通信科会、土木建築学科会、医学科会、農学水産学科会、林学科会、獣医学畜産学科会の九つの分科会があり、物理学化学地学科会には物理班・化学班・地学班があった。また、地学班には地質グループと地理グループがあり、そのメンバーは、地質グループが渡辺(東京帝大教授)、山崎正男(東京帝大理学部研究嘱託)小島文兒(広島文理大(現・広島大)助教授)、長岡省吾(広島文理大研究嘱託)、平山健(地下資源調査所(現・産業技術総合研究所地質調査総合センター)技師)、地理グループが木内信蔵(東京帝大地理学教室講師)、小堀厳(大学院生)、園池大樹(同)であった。

もちろん、原爆の調査グループはこの文部省の被爆調査団が最初ではない。原爆投下直後から、軍部の調査・救護隊、トルーマン声明を確認するための大本営調査団、地元の大学や旧帝大を中心とする学術調査団等、様々なグループが現地調査をした。投下から半月ほど経った8月下旬には被害の概要は明らかになりつつあり、救護の作業も軌道に乗っていたという。

被爆調査の歴史を語るときは、まず象徴的な人物である仁科を語らなければならない。日本の原爆開発研究「二号研究(二は仁科の『に』から採られた)」の中心人物である。仁科は、原爆投下直後の8月8日に広島入りした大本営調査団で、レントゲンフィルムの感光を調べて原爆の確認をするように助言をしている。また、渡辺の参加した被爆調査団の物理班の長としても、地学班に試料収集を指示するなど、リーダー的な役割を果たしている。

そもそも原子爆弾の実現に道を開いたのは、1938年末にドイツの物理学者オットー・ハーンらにより、ウランに中性子を照射すると、原子番号が約半分のバリウムが生成されたこと、つまり原子核分裂が発見されたことによる。分裂の前後で質量の変化が莫大であるため、放出されるエネルギーも莫大であった。1942年にはシカゴ大学で、分裂する際にウランがさらに中性子線を放出して、その中性子線が他のウランに当たる核分裂連鎖反応を起こすことも示された。

第二次大戦中に原爆について研究を始めていたのは、アメリカ、ドイツ、イギリス、日本などである。その中で、日本の研究は最も遅れていたと言われている。1941年4月には陸軍から理所に原爆開発の公式な命令が出され、仁科研究室が開発を担当することになった。しかし、原爆開発の肝ともいえるウランの同位体(235と238)を分離方法に非効率な気体熱拡散法を採用したため、ウラン鉱数100トンとともに、当時の日本の年間電力供給能力の10分の1と銅の産出量の半分が必要という試算になり、日本は第二次大戦中には原子爆弾の作成は不可能という結論になった。もっとも仁科らは、アメリカもドイツも大戦中に開発できるだけの技術力はないと信じていた。それだけに、被爆直後に大本営調査団として広島に向かう際には研究室の玉木英彦に向けて、「今度のトルーマン声明が事実とすれば、われわれ二号研究の関係者は文字通り腹を切るときが来たと思う」という文言から始まる、悲壮感すら漂う手紙を送っている。

一方、当時、渡辺はいかなる研究をしていたのか。日本地質学会の学術大会での講演演目から振り返ってみよう。

1941年(昭和16年)は「小藤石(kotoite)について」と題して、朝鮮の黄海道遂安郡にある笏洞金山から新鉱物(3MgO・B2O3)を見つけたことを報告している。ちなみに、この鉱物の名前は、笏洞金山を初めて学術的に報告した渡辺の恩師、小藤文次郎に由来している。42年(昭和17年)は「遂安地方における鉱石帯状分布について」。講演要旨は残っていないが、遂安地方の鉱床は卒業論文で金接触交代鉱床を取り上げて以来、渡辺のライフワークであった。43年(昭和18年)のテーマは「手稻鉱山における鉱物共生関係について」で、当時金銀銅鉱山として北海道で最重要であった札幌の手稻鉱山について、鉱山から産出する30種類の鉱物の共生関係を調べ、鉱脈を4タイプに分類している。さらに、戦後の47年(昭和22年)には「硼素鉱床の成因」について講演している。これは、それまでに知られている硼素鉱床を、まず岩漿固結作用に直接関係するか否かと鉱床のタイプで計12タイプに分類したものである。

これらの学会発表からわかることは、渡辺は一貫して鉱床学の研究をしており、その専門家であるということだ。

原爆被害の研究とは縁もゆかりもない渡辺が、なぜ被爆調査団のメンバーに選ばれたかについては定かではない。もちろん、国の威信をかけての調査団だったゆえ、東京帝国大学の教授であったという理由が大きいのだろう。もっとも、原爆についてよく知っていたというのは仁科のグループが特別であって、他の班のメンバーも、たとえば生物学科会の長である東京帝大の岡田要は動物の実験発生学が専門であり、電気通信科会の長である同大の瀬藤象二は国内の電子顕微鏡開発の主導者であった。大半のメンバーが放射能や、放射能や原爆についてほとんどしらないまま、その分野の第一人者として参加したのである。

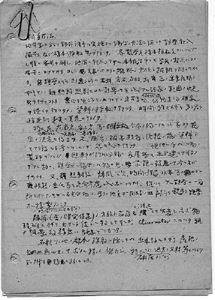

昭和20年9月21日に開かれた説明会のメモ(左)と、

原爆に関するレクチャーのノート(右) |

|

|

その2 調査団の生活

調査団の活動は、渡辺が残した膨大な文書から垣間見ることができる。現地調査での渡辺の日記風のメモを中心に、調査以前、調査以後も含め昭和22年度までの3ヵ年計画であった被爆調査団を振り返ってみよう。

<現地調査まで>

渡辺の調査団の一員としての生活は、昭和20年9月14日付けで、「研究員の証」が渡辺あてに発行されることから始まる。研究員の証と同時に渡されたのか被爆調査団の要項も残されている。その中には、毎年2回、連合軍司令部(GHQ)の指示による報告書を、学術研究会議会長経由で提出することなどが規定されている。

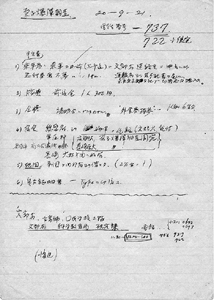

物理化学地学科会の学内関係者を集めて現地調査の説明会を開いたのは、9月21日のようである。渡辺のメモには、「旅費前払い金一人300円、乗車券は乗車2日前正午までに文部省連絡官に申し出ること」「食料補助分はなんとかなる。外食券持参、一人あたり6食分」「地図は米国内部省より借りた(2万分の1)」などとある。もっとも、実際の調査には渡辺は広島で25000分の1、長崎では軍事極秘とされた50000分の1の地図を用いている。また、その後、広島は同じ縮尺の、長崎は10000分の1の地図を自筆で描いている。

この学内説明会では、調査のテーマの大略も決まっている。この時点では、地学班のテーマは物理班とともに「熱線〜紫外線に関する問題」「物理的試料の収集」を行うことになっていた。岩石や瓦の熱による変化を観察するというアイディアは、まだ浮かんでいなかったようである。また、この機会に、物理班の嵯峨根遼吉教授による放射性元素や原子爆弾の歴史のレクチャーも開かれたようだ。

さらに、地学班の旅程もこの場で決定している。それによると、10月6日東京を出発し、8日に広島に到着。海田市(現・広島市安芸区海田町)泊。9日から12日の間は宿泊先の海田市と広島中心部の往復をして、調査をする。13日朝に海田市を出発して広島調査の上、博多への交通の便がよい玖波に宿泊。14日に博多に向けて発ち、15日に長崎県の諫早到着して、長崎調査を始める。16日から19日は、諫早と長崎の間を往復して長崎を調査。19日に長崎を出発し、21日に東京に戻る予定である。

地学班のメンバーのうち、地下資源調査所の平山健は、渡辺の命を受けて10月1日から10日までの10日間、先発隊として物理班と共に行動し、予備調査を行っている。10月1日に長崎に到着。2日は浦上町東北地区で物理班と共同で降下物に関する採集調査をし、3日、4日は雨天のためにて室内作業を余儀なくされる。5日、6日には浦上町爆心地付近にて降下物を採集するとともに、爆焼により岩石や瓦に与えられる変化の状況調査をした。7日に長崎を出て、8日に広島に到着。9日には広島市内の爆焼による岩石瓦の変化状況調査をして、広島入りした後発隊の渡辺らに結果をレクチャーした。翌10日に広島を発ち、東京に戻っている。

<現地調査>

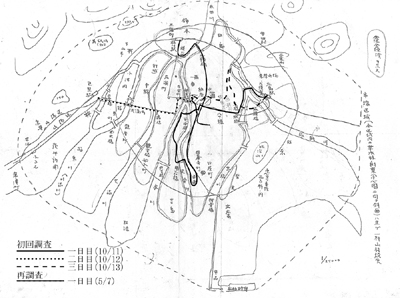

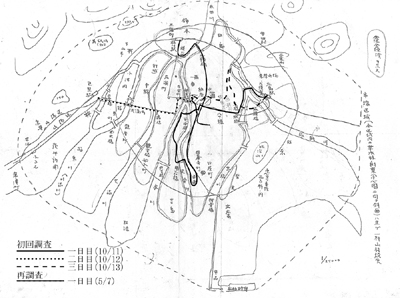

渡辺は、予定通り、1945年(昭和20年)10月8日夕方に広島に入り、8、9日に原爆に関するレクチャーを受け、11日から13日に広島を調査、14日には長崎に向かい、15日から19日に長崎を調査している。記録にはないが、9日は予備調査の結果を待つため、10日は雨が降る等の理由で野外調査ができなかったようだ。また、翌年(昭和21年)の5月7日に広島、同13日に長崎を再度調査している。

渡辺のメモやフィールドノートには、調査対象を記述した部分だけではなく、日記風のメモも残されている。その部分と足跡に注目して現地での渡辺の生活を垣間見てみよう。

——広島編——

10月8日は、夕方から相原氏(筆者注:所属は不明)を講師に呼んでの勉強会があった。それによると、広島での原爆の爆発時間は午前8時15分、高度は540-550m、火災は2km以内で起こり、爆風の強さは地形の影響が著しいという。また、ノートには花崗岩製の墓石は熔融の著しい跡を残す、との記述がある。このレクチャーで、渡辺は花崗岩を調査対象にするというヒントを得たのかもしれない。

翌9日は、先発隊の平山の報告を受けている。平山は物理班との共同作業であったため、レクチャーは放射性元素の崩壊等、物理化学的なものが主体であった。

広島の現地調査を開始した10月11日は、渡辺は広島駅を降り立ってから、まず非木造建築物のために多くの建物がかろうじて残された紙屋町近辺を通り、爆心地に向かっている。その際、橋や墓石の花崗岩に特に注目して、精力的に表面の状態や影の方向を記述している。そして現在、平和記念公園のある中島町を南下し、明治橋を渡って広島理大(現・広島大)まで行く。その後、元安川の東を北上し、もう一度爆心を通ってから商工会議所の屋上に登り、パノラマ写真を撮っている。

調査2日目の10月12日は、「石材(己斐の石屋)蔭田造太郎邸」という記述から始まり、「徳山石は白く目が荒い」「倉橋島(広島)は安価で敷石や雑石に用いられている」「護国神社には殆ど徳山石が使われている」「愛媛県越智郡 よそくに石 日本銀行側の明治ビルに使用されている」等のメモが残されている。まず石屋を訪ねて広島市内で使用されている石の種類を調査し、今後の参考にすると同時に、前日に採集した試料と比較したに違いない。この日は、爆心の西方にある己斐、古江を調査し、昼食をとってから市内中心地に向かった。中心部では護国神社の調査に非常に時間をかけており、綿密なスケッチが多数残されている。

広島調査最終日の10月13日は、行動のタイムスケジュールの詳細が残されている。渡辺らは広島調査のおり、広島市中心部から約5km東にある海田市に宿泊している。市街は調査当時も混乱が続き、宿泊することは不可能であったようだ。渡辺の1日は5時に起床することから始まり、6時に朝食をとり、7時発の電車で地理班の3人と地学班の山崎正男が先発するが、渡辺は同僚の忘れ物の傘を取りに宿舎に帰ることを引き受ける。その後、宿舎から駅までのバスを待つ間、広島大の今村外治に面会し、今村とともに9時15分発大野浦行の電車に乗り、広島駅で下車。二人で、爆心北部の西練兵場から護国神社の中を通り過ぎ、この日は広島連隊区司令部、陸軍病院分院といった軍事施設を中心に調査し、13時半に再び広島駅に戻っている。その後、大野浦まで電車で行っているが、目的は不明である。同行者もおり広島最終日ということで、大野浦から宮島を臨んだのかもしれない。その後、炭水車に乗って玖波(現・大竹市玖波町)まで行き、共同研究者である広島文理大の長岡省吾宅に立ち寄った。同大の児島丈児宅も訪ねるが留守であった。宿舎に行き、就寝したのは22時半だった。

|

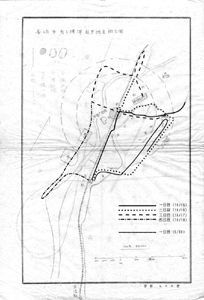

渡辺の描いた広島市内の地図

地図上に渡辺の足跡を書き入れてみた

(マップ左下参照) |

|

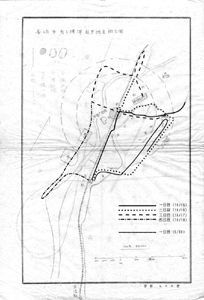

渡辺の描いた長崎爆心地付近の地図

広島が25000分の1であるのに対し、

長崎は10000分の1で描いている

地図上の線は渡辺の足跡を示す

(マップ右下参照)

|

——長崎編——

10月14日は移動日である。6時半に長崎まで切符購入し、途中、9月17日に広島地方を襲い山津波が起きた台風跡を見ている。この山津波では、大野浦陸軍病院などが倒壊流失し、京都帝大グループら被爆調査の研究者の命も多く失われた。また、岩国の爆撃跡をしのぶとの記載があるが、岩国では錦帯橋の写真が多数撮影されている。

同日14時15分に山口県の門司に着くが、14時35分発の船に乗れず16時半発に乗り、3時間後の19時半に博多港に到着する。これまでフィールドノートでは日記風の部分も淡々と書いてきた渡辺には珍しく、「朝鮮ヨリ帰ル人々ノ困難ヲ思ヒ涙サヘ出ズ」という感情の入ったコメントがある。言葉とは裏腹に、長い待ち時間の後の船旅で疲れ果てていたのだろう。

博多港到着後は、20時に箱崎にある九州帝大地質学教室を尋ね、今野博士に原爆被害調査の内容を説明し、21時半に退出している。22時に箱崎駅を出発し、22時半に博多駅に到着。2時間の待ち合わせを経て、15日0時37分発の列車に乗り、朝6時に長崎県の諫早駅に到着している。しかし、この旅も過酷であったようだ。長時間の旅であっただけではなく、「2等車、便所に一夜を明かし諫早着」の記述がある。人が溢れていたのであろう。諫早到着後、長崎調査の宿舎となる水月楼に行く。これは、海軍航空基地残務整理医院の宿舎を被爆調査団が間借りしていたものであり、「大広間を区切り、各班ごろ寝」をしていた。しかし、食料事情は広島と比べて格段によかったようで、「食糧よろし」のメモを残している。

長崎調査初日の10月15日は、水月楼で朝食とわずかな休憩をとった後、8時10分の電車で浦上に向かっている。浦上へは9時に到着し、下の川橋、御大典記念碑、サカヒ橋を経て、市の東北部にある浦上天主堂周辺を調査している。昼食を浦上天主堂でとっているが、10時前には天主堂に到着し、昼食後もしばらくいた節がある。浦上天主堂は本調査で渡辺が最も心惹かれた場所とも言え、綿密なスケッチを多数残している。

その後、15時20分に浦上駅に着き、同35分発の列車で16時半に諫早に到着した。この日は、夕食後の21時から22時半まで調査団の林博士の座談会があった。林博士は、原爆災害調査研究特別委員会の会長、林春雄東京帝国大学名誉教授であろうか。植物班の話が主題であり、木の方がコンクリートより測定された放射能の線量が多いこと、爆心近くでは初めはほとんど植物が生えなかったことなどが報告された。その後就寝したが、海軍毛布が6枚、支給されたと記述されている。非常に寒い日だったようだ。

翌16日は、広島大の長岡省吾と東京帝大の山崎正男の二人と同行して調査を行っている。朝7時15分に水月楼を出発し、7時50分に諫早駅に到着。8時発の列車に乗って、9時に長崎駅に到着している。この日は浦上駅の東部一帯を調査しており、皇太神宮(山王神社)から長崎医科大学付属病院、長崎医科大学を調査して同医大で昼食をとり、その後、浦上天主堂、江平町を調査して15時半に浦上駅に到着。列車にのり、16時半に諫早駅に戻ってきている。夕食後に講義があったのか、試料が配られたのか定かではないが、フィールドノートにはマル秘として、長崎県衛生課の9月23日現在のデータが記されている。それによると、爆心から半径500m以内で、死者が7505人、負傷者960人、行方不明者1127人。爆心から3000mまでの計で、死者が20203人、負傷者40993人、行方不明者6568人とある。

17日は、6時に起床している。寒気が昨日に比べて緩い、との記述がある。6時40分に「道具や」で朝食を食べ、7時20分に宿を出発。8時に諫早駅に着き、9時に浦上駅着。この日は「主として北西部調査」を目的とするという記述がある。爆心地付近の浦上刑務支所から岩屋橋を経て円照寺へ行き、付近で昼食後、長崎市立商業高校、長崎県護国神社を調査。浦上天主堂を経て昨日と同じ3時30分の浦上発の列車で諫早に戻っている。宿が水月楼から道具やに変更されたらしく、5時に道具やに到着している。夕食時に植物班の研究者と話したのか、その後のメモに「ひいらぎ 9月中旬迄緑化せず」「芋 10坪で20斤 普通は50−60斤」「里芋はガジガジする。カボチャ 中ガ青、味なし」の記述がある。

10月18日は、午前中に西部の調査をしている。6時に起床、7時15分に宿を出て、いつもの8時10分の列車で諫早を発ち、9時に浦上駅に到着。11時20分に鎮西国民学校で昼食をとるまでに、瓊浦中学、淵神社などを調査している。午後は、浦上駅西部の港方面の見学をしている。浦上発15時半の列車で諫早に戻るが、宿に戻る途中、大雷雨に出会う。18時半に夕食をとるが、風邪気味で熱があるため、○○ピリンを3錠飲んで19時半に就寝してしまう。○○ピリンの名前ははっきりしないが、ピリン系の解熱剤であることは間違いないだろう。

調査日最後の19日は、6時に起床、昨夜来風邪気味と書いているが、熱は下がっている。7時半に道具やを発ち、8時に諫早を発車、午前中は大浦天主堂を見学している。メモ書きにはその後、市内鍛冶屋町の石材店に行ったときの様子が書き残されている。「黒島=平戸石」「西海(村松) ホルンブレンド安山岩」「温石 筑前、笹原」「天草(砂岩)」「五島石(ゴマノツイタモノ)」などである。調査最後に石材屋に長崎で使われる各種の石を見せてもらったり、試料として採った石を見せたりしたのであろう。

また、翌年の再調査では、21年5月6日に広島に到着し、7日に広島を調査する。そして鹿児島の桜島等を見学した後、12日に長崎入りし、13日、14日と長崎を調査している。

6日の9時頃に玖波に到着した渡辺らは、初回調査後、引き続き調査していた広島文理大の小島、長岡らに会い、彼らが収集した標本を終日見て過ごし、その後夕飯を共にしている。7日は横川駅から広島県粘土瓦統制組合により、その後中心地に戻ってきて、日本銀行前を通り、護国神社、西蓮寺、島病院と、第一回の調査で有用な試料が収集できた場所をめぐっている。また、前回の調査では注目しなかった相生橋の影の測定も試みている。13日の長崎調査では、まず皇太神宮に行って片足鳥居の詳細なスケッチとサンプリングをし、山里町まで足をのばす。その後、浦上天主堂に行くが、スケッチやサンプリングをした形跡はなく、柱を表玄関の柱を次々とクローズアップしていった写真を残しており、フィールドノートには一言、「中田氏にお願いする」とある。前項の「渡辺12景」でも挙げたように、主任司祭の中田氏に石柱から崩れ落ちた獅子頭の飾りをもらったのだろう。

<現地調査後の調査団>

現地調査から帰ってきた渡辺は11月5日、東京帝大の物理学教室で内々に行われた物理化学地学科会の報告会に出席している。そこでは、物理班の仁科から爆風のエネルギーの計算結果などを聞いている。11月30日には、全分科会の長が出席する調査団公式の第1回研究報告会(東大工学部会議室)に出席した。ここで渡辺は、「最初は私のほうの学問が、どれほど関係しているかわからなかった」「ただ、現地に行ってみてはという程度で出かけたので、非常に準備が足りなかった」「結果の要素というものがなかったので甚だまとまらない調査になってしまった」と、率直な反省の弁を話している。

同年12月に被爆調査団に一大事が起こる。11月末日に開催された報告会で、連合軍側から「今後の調査研究に関しては、すべて連合国軍当局の許可を必要とする」との通達を受けるのだ。これは、10月17日に長崎で撮影中の映画班のメンバー(日本映画社の撮影隊)が進駐軍のMPに呼び止められ、本部で状況を調べられた上、撮影中止命令を出されたことに関連している。これを受けて、10月末には被爆調査団自体にも調査中止命令が出されていた。12月8日には撮影済みの映画フィルムの全部提出命令が出されており、今回の通達はその影響らしかった。しかし調査団は、今後の研究に多大な支障を及ぼすと、建築科会の長である東京帝大の都築正男を折衝役として交渉し、11日には「to develop atomic energy」を除いては今後の調査研究も差し支えなしというお墨付きをもらう。ただし、座談会、研究会の口頭発表はかまわないが、被爆調査団関係の学術論文や報告の印刷は、米国側の正式発表があるまで取りやめるようにとの要請を受けた。

|

連合軍側から被爆調査団の活動が

制限されたことを伝える文書 |

年が明けて21年1月4日、渡辺は学術研究会議より、原爆災害研究を労って「お手当て金」として800円の支給を受ける。21年当時は、本郷で4畳半の下宿料金が1ヶ月100円であった。また、2月28日には第2回研究報告会が東大医学部大講堂で開かれている。渡辺はその際、地質グループの研究・分析結果の詳細を語ると同時に、地理グループが調べた人の火傷の範囲を紹介し、その範囲が花崗岩の変化範囲とよく一致していると結論づけている。また、7月30日に提出した半年ごとの事業報告書では、過去の調査として、二回の現地調査によって、主に建築建材、墓石、瓦、タイル、コンクリート当の観察、試料を集め、特に熱的影響の後の顕著なものについて表面変化熔融、剥離現象を研究した、と報告。今後は岩石鉱物の熱的変化を極めるため、熱的実験も行う予定と書いている。

<調査団の研究費>

渡辺は昭和21年度の研究費として3000円の分割交付を受けている。

また、昭和22年度については、GHQに提出した「連合国軍指令第3号による研究半年報(昭和22年7月1日から同年12月31日)」によると、本年度研究費として学術研究会議から8500円を受領し、来年度も消耗品費2000円、人件費6500円の計8500円を予算として申請している。22年度の研究費の内訳は、消耗品については、23年2月2日ライカ用フィルム5本500円、同年3月1日実験用洗皿その他860円、3月15日フィルム現像用ベルト200円、ライカフィルム現像代50円、写真引き伸ばし焼付け(180枚×12円)2160円で計3770円、旅費として広島大の小島丈児の東京出張が2000円、東大の山崎正男の広島出張が2730円で計4730円。総計で8500円である。もっとも、小島の出張費申請書を見ると、実際は東京−広島を二等車急行で往復して1740円、東京での宿泊費が4日間で600円、日宛が5日間で200円の計2540円を申請しているが、渡辺の字で「打ち切り2000円」との記述がある。

その3 渡辺の研究

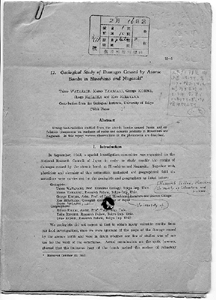

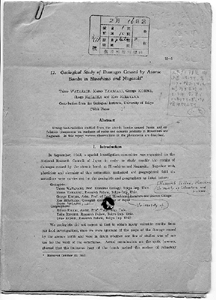

渡辺の研究の公式な調査報告書としては、1953年(昭和28年)に日本学術振興会から発行された「原子爆弾災害調査報告書」第一分冊の「広島および長崎両市における原子爆弾災害物の地質学および岩石学的観察」がある。また。学術論文としては、T. Watanabe et al. (1954), Geological study of damages caused by atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki. Japanese Journal of Geology and Geography, Vol. XXIV, 161-170. が出版されている。

被爆調査報告書の草稿 |

被爆調査についての学術論文

(1954年) |

それ以外にも、渡辺は各段階での研究結果をノートやメモ書きとして多数残しており、出版物に記述している内容よりも、さらに詳細な状況が記されている。公式な調査報告書の記述に基づきつつ、渡辺が調査で得た情報の詳細を再現してみよう。

——広島編——

a)地質状況

広島市の沖積層は、花崗岩質の土、砂、礫等よりなる堆積物である。丘陵地はすべて花崗岩からなっている。しかし、原子爆弾の影響を著しく蒙った市街地は、花崗岩の露頭は存在していない。また、爆撃後、調査を行ったのは2ヵ月以上後であり、その間、台風による洪水もあったので、地表面は全く当時の影響の跡をとどめていない。

b)石材について

1)花崗岩

建築石材として大量の花崗岩が使用されていることが特徴である。市中に均等に分布する花崗岩の石材は、瓦とともに指標として極めて有効であった。

花崗岩は、山口県徳山、広島県倉橋島、香川県庵治等の諸産地より採石されたもので、外観や特徴に従って一般建築物、橋梁、門柱、墓石等に広く多量に利用されている。

花崗岩の熱線による変化は、第一に熱線の照射をうけた表面における有色鉱物の熔融である。元安橋の試料(13W150m)(注:最初の番号は試料番号、次は東西南北、距離。以後も同様)では、橋の欄干に使用されている花崗岩の黒雲母が熔融しているのが明らかに認められた。熔融温度は900度以上と考えられる。この現象の見られる爆央・驀進からの範囲は、正確に定めることができなかった。

第二には、熱線を受けた面が斑状に剥離する現象である。これは石英が573度で変態するときに熱膨張することに由来する。一般に極薄い表面のみが剥げており、斑部分の大きさは数ミリ程度のものが多い。物体により熱線が遮られた場合には、影を生じ、熱線を受けた部分と受けない部分と明瞭に区別される。これから、爆源の方位、傾き等を測定した。爆心から離れるに従いこの現象は微弱になる。この現象の生じる範囲は、上述の有色鉱物の熔融範囲よりは著しく広いものと考えられる。結果をまとめると、ほとんど剥離の限界(44E1100m)、多少の変化が認められる程度(20S1200m、明治橋)、剥離による陰が認められる(22S1000m、広島市庁舎)、散点状(27E880m)、多少の剥離痕が認められる(32W840m)、かなり明瞭な剥離痕(39W800m)となる。これらの結果から、花崗岩表面の剥離現象の範囲は爆心より1000〜1100m付近がほぼ極限であると考えた。爆央の方位や高度等の測定はクリノメーターで行ったため、大体の傾向は一致するが精度はそれほどには良好ではない。

2)安山岩

変化した安山岩が観察されたのは、清病院(29N80m)のみであった。この石材は塀の上面に水平に並べられていた複輝石安山岩で、熱をほぼ真上から受けている。大きさ数ミリの、黒色の熔融ガラス質の塊が点々と表面に盛り上がっているのが肉眼で認められた。顕微鏡で調べると熔融が認められた部分は無色又は褐色のガラス質で、多くの気泡状の孔が存在し、中には融けのこった結晶等が認められる。熔融現象は石のごく表面においてのみ行われている。

3)水成岩

広島護国神社の社殿周囲(42 N350m)には、黒色の頁岩、又はホルンフェルス様の玉砂利が敷いてある。これの熱照射を受けたものはその表面が融解し、黄灰色のガラス状の皮を生じ、それに気泡の跡を示している。

c)窯業産業物

日本の都市では瓦は最も広く使用され、しかも一つの都市における瓦の供給地はほぼ一定で、その材質の変化も少ない。さらに家の最上部にあって空に向かってほぼ均等の割合で配置されていることから、熱線の照射程度を記録する物として有効である。とくに棟瓦は円形で最上部にあることから、熱線方向に面することが多い。

広島市において使用されている瓦は、加茂郡西條、越智郡菊間等の産のものが多いようで、いずれも、石英斑岩、石英粗面岩、花崗岩等の風化粘土よりつくったものである。顕微鏡では、角閃石、雲母、石英、斜長石等の角粒の間を、これらの鉱物などの微細粒がみたしている。

瓦が熱を受けると、加熱実験結果によると1200度程度で融けるが、それ以下の温度ですでに全体が赤褐色味を帯びる。これは火事によって熱せられた瓦において、しばしば観察される。原子爆弾による瓦の変化はこのような程度のものではなく、表面が完全に熔解し、多数の気泡を有するザラザラなガラス質の薄膜が生じている。この様子は火災による変化とは容易に区別がつく。また、このような現象は熱線を受けた照射面のみに生じ、他の瓦によりおおわれて居た部分や裏面等には認められない。広島においては、しばしば火災による影響と照射によるものとが重複していたが、以上の点を踏まえれば観察によって両者は容易に区別することができる。

瓦の熔解範囲の決定も、花崗岩の場合と同様に困難な問題であるが、注意深く数多くの瓦を観察し、焼痕の有無を調べた。すると、瓦は熔けていない(23S700m)、熔けた棟瓦を採集できた(40W600m)、師団司令部、瓦に多少の焼けが認められる(47N600、師団司令部)、極めて軽微な瓦の熔融が認められる(17WS580m)、ほとんど瓦は熔けていない(26ES500m)、瓦は熔けている(24S460m)、既に相当fuseしている(1E460m)であった。

これらの観察から瓦が熔融を起こした範囲は約600mと判定した。爆心より600m、さらに爆央の高度を570mとして計算すると、爆央よりの直線距離830mとなり。この付近においては熱線に対面方向にある瓦の表面がその熔解点(約1200度)に至ったこととなる。また、爆心付近、200mで熔融した棟瓦の灰色の部分を示すものを観察した。

d)天然物

上記のように、この地域の沖積砂、花崗岩等は、前者は洪水のため流失、後者は露頭が爆心より遠距離であるために、何等の影響も認められなかった。

なお、広島西方巳斐付近で採取した樋の泥、花崗岩砂等は放射能測定のため、理化学研究所仁科研究室に提供した。

——長崎編——

a)地質状況

長崎周辺には斑晶として、普通輝石、紫蘇輝石、斜長石を含む複輝石安山岩が広く分布している。市街地は長崎埠頭の沖積層、浦上川流域の沖積層及び上記安山岩よりなる周辺の丘陵地に発達している。

b)岩石

本地域は、ところどころに安山岩等の露頭を見ることができる。これら露頭のうち爆心より約1000m以内のものは表面の剥離、熔融等を示す。特に著しい例として、atomic field(筆者注:爆心地近くの米軍の飛行場)の対岸にある石切場の試料(126 W 400m、山城町南部)においては、淡緑色を示す複輝石安山岩の表面が著しく熔融しているのが観察される。岩石の表面は灰色のガラス質により覆われている。

また、爆心から遠く熔融現象が認められない場合にも、剥離現象は認められることがある。これらの現象は以下に述べる石材の場合と同様である。土壌の変化は、投下から調査まで時間が経過していたため、特段の変化を認めることができなかった。

c)石材

長崎周辺には、主として安山岩が分布している。従って使用されている石材も安山岩が多く、広島における花崗岩の場合とよく事情が一致する。もっとも、安山岩の供給地としては唐津やその他にも存在するが、長崎市では長崎周辺の岩石のみが使用されていることは特筆すべきことである。花崗岩は中国地方の山口県徳山等より供給されているが、極めて稀で、長崎では墓石においても安山岩が使用されている。長崎では花崗岩のような白色の岩石を必要とされる場合は、むしろ人造石を用いている。従って、広島と長崎を花崗岩によって対比することが十分には行うことが出来なかった。

その他、砂岩が使用されていることがある。これは天草等から供給されるものと言われている。また、長崎隣接地区の結晶片岩、又は蛇紋石或いは橄欖石玄武岩等が時に使用されていた。結晶片岩を除き、他の2つはいずれも熱線の影響を受けていた。

1)花崗岩

広島市と異なって、墓石等に使用されていることは殆どない。従って、その分布は不均一で、剥離現象の範囲の認定も正確には行うことはできなかった。

有色鉱物の熔融は、浦上天主堂(68NE530m)の正面石柱の黒雲母花崗岩において認められた。これは、広島で熔融が見られた爆心より150mという距離より、熔融の範囲が広いと判断される。表面剥離痕の現象については、淵神社前鳥居の試料(129S1650m)で極めて微弱な剥離痕が認められた。また、(112NW1000m)の試料では剥離が顕著であり、(128SW1000m)の試料ではごくわずかの剥離だったこと等から、その範囲の限界は約1600mと考えた。

2)安山岩及び玄武岩

安山岩が受けた変化は、第一には花崗岩に見られるのと同様の表面の剥離、第二には安山岩に特有な表面の熔融である。

観察によれば、試料の(79NE700m)(117NW150m)等においては熔融が認められているが、それ以遠では認められなかった。又、花崗岩のような剥離痕については、変化なし(87NE1200m)、多少の剥離が認められる(103N1000m)(81NE900m)、剥離現象が認められる(94E870m)という結果だった。したがって、長崎においては剥離現象は約1000m、熔融現象は約750m付近に限界を持つと考えられる。

爆心付近の試料においては熔融現象が著しく、岩石表面全体が泡末状熔融物に覆われている。浦上天主堂正面の記念碑は橄欖岩粗粒玄武岩であるが、これもまた、熱線を受けた照射面に多少の熔融が認められる。

さらに、浦上天主堂正面崖下(爆心より500m)に放置してあった蛇紋石質の岩塊が熔融していることは興味深い。同天主堂入口の坂にある砂岩も表面が熔解している。爆心付近の鉄道線路の砂利は、数々の岩石で構成されており、熔融しているのものが多い。

d)窯業産物物

広島と異なり、被害地区に山地・田畑・工場等を含んでいるので、瓦の分布は均一でない場合がある。

この地方の瓦は筑後の城島、肥前三ツ村等が使用されているようだ。火災による変化はほとんどない。熱線による変化は広島のものより著しく、爆心において比べると、熔融物の量が多く、気泡の大きさもより大きく、また、特に熔融物の色が広島に比して黄色味を帯びている。これは、原子爆弾の威力のみでなく、瓦そのものの性質の相違によることも考えられる。試料を観察すると、その熔融範囲は、試料は焼けていない(101N950m)(94E810m)、焼ける限界であり多少の焼痕あり(124w1000m)(128SW950m)、極めて軽微に焼けている(84S820m)、淡く焼けている(80NE850m)という結果になった。よって、限界は950〜1000mと考えられる。

|

熱線によって墓石に焼きつけられた

影の方向をクリノメーターで測定する

地学班のメンバー |

その4 地学班の意義

最近、広島や長崎についての書籍を読むと、このような記述が目に留まるようになった。

——花崗岩に含まれる石英はセ氏573度で変体されるとされているが、爆心地から約1000mの地域で観測された(ヒロシマ被爆建造物は語る「西向寺・墓石」)

——なお、ここの境内一面に敷き詰められていたじゃ紋岩の黒い玉石は、露出部分だけが直接熱線で変質し(以下略)(長崎原爆戦災誌第2巻、長崎護国神社の項)

明らかに渡辺の研究結果の引用である。渡辺の研究は、50年の月日を超え、息づいていると感じる瞬間であった。

渡辺の調査の意義は何であっただろうか。筆者は次の三点が特に意義深かったと考える。

第一には、広島と長崎では広島の方が人的な被害が大きかったが、原子爆弾そのものの威力は長崎の方が大きかったことを、岩石と瓦の熔融が見られた範囲という観点から再確認したことである。第二には、被爆調査では軽視されがちな無機物への影響範囲をマップの形で補完することで、医学班・地学班の人に与えた影響範囲のマップや、物理班の各地点での放射線量の測定と比較が可能になり、総合的な研究という調査団の目的を完成させたことである。第三には、花崗岩、瓦などの熔融状態に方向性があるか、熱を受けた時間が短時間か否かによって、その熔融が爆発の熱線によるものか、その後の火災の影響によるものか明確に区別したことである。

また、研究テーマについて気になることが一つあった。それは物理班が主導した熱線の方向から爆央を決める研究についてである。熱線の方向を決める作業は本来、地質グループが採集ポイントの位置を確認する際に方向、傾斜角を決めるという形で日常的に行っている調査の手法で行うものであり、渡辺らが最も得意とする研究だったはずである。このことについては、渡辺は結果報告会で「(岩石への熱の影響を語った後)・・・これらの物質に現れました影などから、あるいはその角度から爆心の爆発の起こった高さであるとか、あるいは方向というようなものを概算することができまして、それはほぼ物理のほうで説明された数と、全く一致しているような結果になっております」と語るのにとどまっている。

渡辺は調査団での20年10月の現地調査以後、翌年にも広島・長崎に再訪している。しかし、調査団は3カ年計画であったため、その仕事の一貫であろう。その後、プライベートで行ったかは定かではないが、少なくともすべての調査を記したフィールドノートには「広島」「長崎」の記載はない。渡辺の長い研究者生活で、日本学術振興会発行の被爆調査団の報告書が世に出た後は、被爆試料の研究を続けることはなかった。

今回展示される試料は、渡辺が退官するときに、東京大学総合研究博物館の前身である総合研究資料館に寄贈していったものである。すでに大家になった教え子らの言葉では、渡辺は岩石マニアのコレクターで、良い試料はすべて手元に置きたがり他人に渡さなかったという。この被爆コレクションが我々に託された意味は何であったのだろうか。単に二度と採集できない、貴重な被爆試料を独り占めすることが忍びなかっただけなのだろうか。それとも、自分では為しとげられなかったさらなる研究を、後世の科学者に託したのだろうか。渡辺の意図を現在、伺い知ることはできない。しかし、この被爆調査団の意義を語り、さらに飛躍させることが可能なのは、現在の、そして未来の科学者だけであろう。