神殿の発達と文明の起源 |

|

大貫 良夫 東京大学大学院総合文化研究科 |

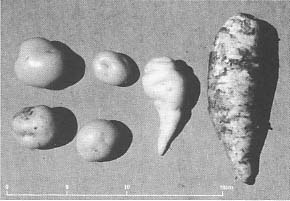

アンデス文明という場合、文明という言葉をどのような意味で使うかという問題がある。古代エジプト文明、中国文明、あるいはヨーロッパ文明、近代文明など、文明という言葉は文化あるいは社会という言葉と同様、頻繁に用いられるとともに、人によってその意味がいろいろで、ときに混乱し、相互に誤解も招くことがある。 ゴードン・チャイルドは、文明の特徴をいくつかの要素に分けて、それらを備えた社会を文明とよんでいる。それらの要素とは、比較的大きな人口、集約的な食料生産、階級分化、専門的職能分化、都市、文字、発達した合理科学、統一的な芸術様式、発達した冶金術、壮大な公共的建造物などである。これらの要素の基礎になるのはやはり国家という政治体系をもつ社会である。 歴史学者アーノルド・トインビーは、文明とはその構成人口の一部が食料生産に直接には従事しないような仕組みができあがっている社会としている。 その他比較的多くの研究者の定義に見るに、文明の条件には都市とか国家とかがある。それらは社会の制度のことである。そこで、ここでは文明とは基本的には国家社会で、壮大な公共的性格の建築をもつ社会としておこう。ただし、チャイルドのいうような諸要素が一度にすべて生まれることはないので、ある文明のはじまりをどこに求めるかということについては、いろいろな考え方が出てくる。 中央アンデスという地域に発展した文明は、都市をもつのが比較的遅かったし、文字はスペイン人が来るまで知られていなかった。一方、比較的規模が大きく、入念な計画のもとに建造された公共的建築は、集約的な農耕が十分に発達しないときからすでに作られていた。 そこで、文明にはその形成過程にある時期があり、これをも文明の段階の初期に含める方がよいであろう。そのように見るならば、アンデス文明は紀元前二五〇〇年頃から形成期に入り、インカ帝国の首都クスコが占領された西暦一五三三年をもって終わるといってよい。 アンデス文明の発展の最後を飾ったインカ帝国は、インカ王が諸地方の民族を支配下において統治した国家であった。その経済の基本は、潅漑技術を駆使した効果的な農業で、これを補佐して四〇〇〇メートル台の高地草原でのリャマ、アルパカの家畜飼育、海岸の漁労があった。生産物は各地域内の住民による自給自足的な生産と消費のためにあてられるほかに、国家の管理する倉庫に収められ、行政のさまざまな段階にある長により、適宜分配された。各地から特別の女性たちが選抜され首都や地域支配の拠点たる場所に集められ、この女性たちは主に上質の織物製作に従事した。この織物はインカ王が臣下や地方支配の長たちに報償として分配した。金・銀・銅・青銅の生産も国家が管理した。 道路網の整備と維持、宿駅や橋の管理、宮殿や砦の建設、兵役、国家のために、土地の耕作や家畜の管理などに一定期間一般の住民が労働を提供し、国家の倉庫からその用役の期間の食料と酒が与えられた。一般の住民には家族構成に応じて土地が与えられ、住民はそれを耕作して家族を養い、また隣人との物々交換や労働交換を行って生活の必要を満たした。商業は未発達であった。 牛馬のような牽引用大型家畜がなく、砂漠と高地の険しい地形と相まって、車は利用されなかった。青銅器はあったが、あまり普及することがなく、日常的な道具にはならなかった。鉄はなかった。また、文字がなく、王の命令や過去の事績などはすべて口頭で伝えられた。この口頭伝承を継承する特別の専門家が養成された。 しかしながら、数を口頭で記憶し伝承することはやはりむずかしかったようである。そこでインカ人たちはキープという、一種の紐算を利用した。細い紐の色や結び目で、数とそれが何の数であるかを記録した。それでも、その紐が何の数であるのかということは、キープを専門に取り扱う役職の人物の記憶に頼らざるをえなかった。したがって、博物館などにある多くのキープ資料は、今日では解読不能の状態になっている。 鉄、機械、車、文字などがなかったにもかかわらず、国家の支配と有効な再分配経済は南北四〇〇〇キロにおよぶ帝国にゆきわたっていた。また、クスコはじめいくつかのセンターでは、現代の動力機械を用いても建設不可能な、巨大な石造建築が建設されていた。ろくろも釉薬も使わない素焼きの土器とはいえ、彩色や形態の洗練は世界の焼き物史の中で遜色がなく、綿とアルパカの毛で作った手織の織物はじつに洗練された出来映えであった。 i 農業の発達さて、このようなアンデス文明はどのようにして生まれたのか。それは形成期の過程がどのようなものであったのかという問題である。 海抜三〇〇〇メートルよりやや低い山間の谷間にあるギタレーロ洞窟の発掘では、紀元前八千年紀の層から、インゲンマメ二種、根菜類のオカ、トウガラシ、果実のルクマが出土し、これらは栽培種であるという。また、アヤクチョ地方の高原の岩陰遺跡からは、紀元前五千年紀に雑穀であるキノアとカボチャ、四千年紀にインゲンマメ、ルクマ、ジャガイモ、トウモロコシ、コカなどを栽培した痕跡が見つかったというが、有機物の残りのよい海岸の砂漠地帯の遺跡での信頼できる発掘では、それほど古い栽培の痕跡は見あたらない。 海岸地方でのデータによれば、ヒョウタン、インゲンマメ、カボチャ、トウガラシの栽培種は紀元前四千年紀に現れはじめる。そして紀元前二五〇〇年頃、ワタ(棉)が加わり、ルクマ、アボカド、パカエ、グァバ、紀元前二千年紀初頭になってこれらのほかにトウモロコシ、カンナ(球根が食用のイモになる)、サツマイモ、ジャガイモらしいものなどが栽培されるようになり、紀元前一八〇〇年をすぎると、トウモロコシが普及し、さらにピーナツとユカ(キャッサバ)、ヤコン(イモの一種)、その他チリモヤ、パパイヤ、パイナップルなどの果実が栽培された[挿図1、2]。

山の方が栽培は古くはじまったのかどうか、まだまだ確実な発掘がとぼしく、結論を出すのは早計である[挿図3]。海岸での出土状況を見るに、中央アンデスでの栽培は徐々に進歩していったが、のちのアンデス文明の主作物が出そろうのは紀元前一五〇〇年前後のことらしい。それまでは、栽培とともに、海岸での漁労、山での狩猟、その他あらゆる場所での採集など、生業の幅が非常に広かったと考えられる。

ラクダ科動物の家畜化についてもまだそのはじまりから大量の飼育の確立までの過程にはわからないことが多い。紀元前三〇〇〇年頃に海抜四〇〇〇メートルほどの高原で飼育が行われだしたという研究もあるが、そのすぐとなりのワヌコ地方の谷間に、家畜化されたラクダ科動物の骨がまとまって出るようになるのは、紀元前五〇〇年頃からで、それより前の時代ではほとんどの獣骨は鹿の骨であった。したがってリャマ、アルパカの家畜飼育が普及するのは紀元前一千年紀後半と見た方がよいようである[挿図4]。

灌漑施設はその存在を証明することも、残っている用水路などの設備について時期を決定することも非常にむずかしい。今日まで残っているのは、大がかりなアドベ(日干しレンガ)製のものは地方発展期のものであり、それ以前に潅漑が行われたとしても、今日の高地の農民が建設し維持する程度のものであったろう。そのような潅漑であれば、紀元前二〇〇〇年頃には行われていたかもしれない。 ii 神殿の建設日本の調査によって、紀元前二〇〇〇年頃のワヌコ地方で、集落もしくは半径五キロくらいの範囲を領域とした集団ごとに、公共的な性格をもつ特殊な石造建築が、組織的な労働によって建設されていたことが明らかにされた。その例は、コトシュ、シヤコト、ワイラヒルカの発掘で見つかっている。 コトシュでは、紀元前二〇〇〇年から一五〇〇年頃にかけての時代に、三回の神殿建設が行われていた。最古の神殿建設は「白の神殿」に代表され、つぎに「交差した手の神殿」とそれと同時期のいくつかの建物、最後が「ニチットス(小ニッチ)の神殿」およびそれと同時期の建物であった。いずれも三段の石壁を土留め壁とした高い基壇の上に築かれていた。 これらの建物やそのまわりからは土器がいっさい出土せず、土器以前の時代と考えられた。ワヌコ地方以外でも、中央アンデス地域に土器が現れるのは紀元前一八〇〇年から一五〇〇年頃である。したがって、コトシュその他のワヌコ地方のこれらの神殿(コトシュ・ミト期)が先土器時代に属することはまちがいない。 生業のデータはごくわずかしかないが、炭化した植物には、アボカド、インゲンマメ、長さ三センチほどのトウモロコシの穂などがあり、同時期の海岸地方にあった作物の多くが、イモ類などの作物も含めて、栽培されていたと思われる。一方、大きな獣骨のほとんどは鹿の骨であったので、大型獣の家畜飼育はなく、クイという小型の齧歯類を家の中で飼うだけであった。 コトシュの神殿と非常によく似た先土器時代の神殿が、サンタ川の流域で見つかりはじめた。ひとつはワリコト遺跡で、もうひとつはラ・ガルガーダである。年代はやはり紀元前二〇〇〇年頃で、伴出する土器はなく、土器が出てくるのは少し上の層からであり、神殿は先土器時代であった。ラ・ガルガーダの神殿もまた建て替えが行われていたが、古い神殿の上に新たに神殿を築く前に、貝や骨、石などで作った装身具を添えて人間を埋葬することがあった。これらの人物は男女両方であったが、神殿の祭祀に中心的な役割を果たす人物たちと考えられる。 こうして紀元前二〇〇〇年頃、コトシュからラ・ガルガーダにかけての北高地南部には、共通した宗教伝統が広まっていたことがわかってきた。あるアメリカの考古学者は、この伝統を「コトシュ宗教伝統」とよんでいる。 一方、北海岸から中央海岸にかけての海岸低地にも、先土器時代の公共的祭祀の場と見られる建築物が発見されるようになった。北海岸のアルト・サラベリーでは、直径九メートル、深さ一・八メートルの円形半地下式広場が作られていた。中央海岸のスーペという町のそばのアスペロ遺跡では、人工の基壇の上に広場やいくつもの部屋を作り、中心になる部屋の壁にはニッチを設け、その隣りの部屋からは焼いていない粘土製の人物土偶が見つかった。中央海岸のチヨン谷ではエル・パライソという遺跡があり、およそ五〇×五〇メートルの石積み基壇の上には大小の部屋や中庭のような広間ができていた。 こうして、形成期の初期、まだ集約農耕が十分に発達せず、土器も作っていない頃の海岸地方と高地において、労働集約的な公共建築がさかんに建設されていたことが、コトシュ以来の発掘の進展とともに明らかになってきた。文明の形成の初期の段階で、分業、階層性、集約農業、都市などの発達する前に規模の大きな神殿が建設されたというのは、アンデスの少なくとも北半分の地域では一般的といえる現象となった。 このことは、西アジアにおいて、農耕と土器を伴ういわゆる新石器時代に先だつナトゥフ文化の時代に、イェリコのような建築が作られていたこととよく似た現象である。西アジアでは、そのような時代を「先土器新石器時代」とよんだりするが、それにならえばアンデスではさしずめ「先土器形成期時代」ということになろう。 iii 形成期前期の神殿中央アンデスでは、そのつぎの時代、すなわち紀元前一八〇〇年以後、土器が普及する時代になっても、神殿は建設されつづけた。そして北海岸から中央海岸の地域では、神殿の規模は飛躍的に大きくなった。多くの大遺跡は、海辺から離れてやや内陸の谷間に見出され、生業の中での農耕の比重が急速に高まったことを思わせる。 ラス・アルダスはまだ海岸のすぐそばにあるが、幅一〇〇メートル以上、高さ三〇メートルほどの大基壇が築かれ、その北に五段のテラス状基壇が六〇〇メートルもの長さで連なっている。あるテラス基壇の上には、直径二〇メートル、深さ三メートルもの、ほぼ円形をした半地下式広場を設けてあった。一九六九年の日本調査団のラス・アルダスの発掘調査によれば、ここには少なくとも三時期にわたる建設活動が認められ、神殿は次第に規模を広げていったことが確認されている。 カスマ谷のセロ・セチンでは、四回の建て替えが行われている。はじめは三四×三四メートル、三段の基壇からなる建築で、円錐形アドベを積んだものであった。神殿の壁はきれいに上塗りされ、そこにジャガーや人物の彩色画を描いていた。神殿はさらに改修が施され、最後にはおよそ五三×五三メートルの基壇になり、基壇の四面には石彫をはりつけた壁をめぐらせるようになった。 カスマ谷にはこのほかいくつもの大きな神殿があるが、モヘケという高さ三〇メートルにおよぶ神殿は、その北東およそ三キロのところにあるワカAという神殿とあわせて全体がひとつになる祭祀センターを構成したものらしい。このセンターの幅は一キロ以上である。 中央海岸のサン・ハシント、ガラガイ、ラ・フロリーダ、カルダル、ミーナ・ペルディーダなどでは、石積み壁に粘土の上塗り仕上げで、巨大な基壇が建設された。三つの基壇がアルファベットのUの字の形に配置されているので、これらはU字神殿ともよばれる。ガラガイではこの神殿の範囲は四〇〇メートル四方であり、中央基壇の高さは三〇メートルに達する。カルダルは中央基壇が一四五×六〇メートル、高さ一七メートルあり、この両側にU字の腕となる基壇がついている。 北海岸のサーニャ谷の河口近くにはプルレンという遺跡がある。およそ十五の基壇があるが、そのひとつは八〇×五〇メートル、高さ一五メートルの人工の土盛り基壇で、基壇正面は三段テラスの土留め壁となっていて、その中央に幅一五メートルの階段が設けてあった。同じ北海岸のワカ・デ・ロス・レイエスでは、テラス状基壇、U字基壇配置、レリーフつき列柱などを備えた見事な神殿であった。 放射性炭素年代の測定結果によれば、これらの大祭祀センターのほとんどは紀元前一五〇〇年頃から紀元前七五〇年頃のものである。 同じ頃、北高地のカハマルカ市の東のワカロマでも大がかりな基壇建築を伴うセンターが発達していた。およそ三〇〇メートル四方に三つの基壇を配置したようで、そのうちのひとつは一二〇×一〇八メートル、高さ一二メートルで、四方に石壁をめぐらし、西側中央に幅一〇メートルの階段をもつ。 iv 神殿更新こうして中央アンデスでは紀元前二五〇〇年を過ぎてまもなく、海岸部でも高地の谷間でも神殿がつくられ、それを中心にした祭祀が営まれ、やがて数百年から千年の時間経過の中で神殿をめぐる祭祀は大がかりになり、神殿は大規模な建築に変わった。 また、大規模な神殿が著しい発達を見せた形成期前期という時代には、農業、土器、織物、そして一部では金細工なども発達した。 これらの文化要素は、それがあるからといって自然に発達するものではない。農業生産もまた自然に増進したわけではない。そこには発達や増進の方向へ社会を向かわせるある種の力がなければならない。中央アンデスの場合、その力は神殿更新という一種の宗教的慣習から生じたと考えられる。 コトシュやシヤコトの神殿は何度も建て替えが行われ、そのたびに基壇には土や石が盛られ、土留め壁の更新が必要になった。また、建物の規模も大きくなった。形成期前期になると、モヘケ=ワカAのセンターや、ガラガイ、カルダルなどの巨大な建造物の更新にはたいへんな土の量と労力が必要になっている。 インカ帝国では、国家のための建設や農作業に人民を働かせる場合、その間の食事と酒は施工者である国家が提供した。この慣習はアンデスでは非常に古くからあったと考えられるので、形成期にまでさかのぼるとすると、神殿更新時の労働力に対しては神殿の管理者が酒食を提供したものであろう。一方、神殿側は一般の農民に生産物の幾分かを神殿に寄進させたであろう。新しく建てる神殿の規模は前よりも大きくなる。その分、労働量は多くなり、そのためには更新の時までに食料などをより多く神殿の倉庫に蓄えておかねばならない。そのために神殿は農民に生産を高めるよう要請する。その要請はまた人口増加を奨励するものでもあった。 神殿がこの要請をできるのは、宗教の正当性にある。一般の農民が神殿の祭祀とそのもとにある宗教を信じたからである。農業も建設の労働も宗教的行為という一面を備えていた。生産量の増加のために、品種改良や増産技術には積極的な関心がもたれ、そのような技術革新はすばやく各地で採用された。一方、神殿の管理者も更新のたびに祭祀や神殿の装飾などに洗練を加え、更新の正当性の論拠を強化した。 こうして神殿更新は、当初は単なる神殿の建て替えを行う慣習であったが、次第に技術革新を促進する効果を発揮しはじめ、さらには宗教思想とその表現方法の洗練を強化し、労働力の必要が増して人口増加を促進し、さらには増加した人口の社会的統制の必要が政治制度の改変に向かわせたのである。中央アンデスでは神殿更新こそが文明化の最初の原動力となったのである。

三度にわたるコトシュの発掘によって、先土器時代にかなり大がかりな石造建築が行われたことが確実となった。コトシュのマウンドは中央部がかなり昔に盗掘のために深くえぐられて、その部分の建築は破壊されてしまったのであるが、破壊をまぬがれた神殿の周囲を観察するに、どうやら先土器時代すなわちコトシュ・ミト期の神殿は、三段の基壇を築いてそれぞれの基壇の上にいくつもの正方形の建物を建設したようである。基壇を結ぶ幅一メートルほどの階段の存在も確認できた。そして神殿は同じコトシュ・ミト期の間に三度更新されていた。最古のものは「白の神殿」とその他の建物、次が「交差した手の神殿」その他、最後が「ニチットスの神殿」その他である。 i 白の神殿白の神殿としたものは少なくともふたつの部屋からなり、西側の部屋は半分しか発掘されていないが、およそ一辺が五メートルの正方形に近い四角形をなすものと考えられる。部屋の内面は白い土で上塗りしてあり、その白色の印象により、これを「白の神殿」とよぶことにした。入り口は北に開いている。壁は一・六メートルの高さで残っていた。 南壁に細長いニッチがあり、その中から焼いていない小さな粘土製品が見つかった。土偶二点、ヒョウタンの形をしたもの一点、それに半球形の小鉢であった。 この部屋の東に接してもうひとつ小さな部屋がある。約四メートル四方の建物で、内部が白い上塗りでおおわれていた。入り口はやはり北壁に開いており、床の中央部は一メートル四方の範囲で一段低くなっていた。中央には直径およそ三〇センチの炉が切ってあった。南壁には、壁よりもさらに白い色の顔料で、高さ一二センチほどの両手をあげた人物の半身のシルエットが描かれていた。 ii 交差した手の神殿一辺が九・五メートルの正方形をしたひとつの独立した建物で、壁の高さは二メートルであった。石壁の厚さは約一・五メートル、外面と内面の両方に上塗りが施されていた。面白いことに、外面は赤く塗り、内面と床の上塗りがすべすべした仕上げの白い土の上塗りであった。つまり外が赤、中が白という、紅白の色の対比を示していたのである。 四辺はほぼ東西南北の方角に一致し、入り口はひとつだけ南壁の中央に開いていた。入り口から神殿の中央部分にかけては床が壁際の床面より一段低くなっている。その高低差はおよそ五〇センチ、中央部の低い部分は一辺が四メートルほどの正方形をなす。上床と下床の境目は一段の石壁をめぐらせ、そこにも小さなニッチがしつらえてある。そして下床の中央、すなわち神殿の中心には石を並べた炉が設けてあり、中には白い灰がいっぱい詰まっていた。床面を切って少し下を掘ってみると、この炉には小さな石を丁寧に並べ石のふたを置いた煙道が通じていた。煙道は二本あって、一本は北の方へ床下を走り、もう一本は南の方へ入り口の床下を抜けて外に出ていることがわかった。 床面はじつにきれいなままで、わずかにマットのようなものを置いた跡が一カ所で認められるだけであった。使っているときもつねにきれいにし、埋める前にきれいに清掃したものと思われる。 四方の壁には大小のニッチが規則正しく配置されていた。大きいニッチは床まで達し、小さなニッチは壁の上半部だけに設けてあった。そして入り口を入って正面に見える北壁には、向かって左に前回見つけた交差した手のレリーフがあり、向かって左には同じようなレリーフがもうひとつとりつけてあった。ただし今回新たに見つかったレリーフは、左のレリーフに比べて腕がやや細い。また、このレリーフでは、左腕が右腕の上にかぶさっていて、前回のレリーフでは右腕が左腕の上にかぶさっていた。 この左右対称の位置と腕の太さと重なり方の微妙な違いは、この二つのレリーフの腕が男女の腕、さらにいえば男女に象徴される二元性あるいは双分原理を意味していると考えてまずまちがいはなかろう。発掘のデータからはこれ以上の意味を探ることはできないが、交差した手の神殿はまさしく公共の儀礼や行事を双分的な世界観のシンボルを前にして営んだ場所であった。 iii ニチットスの神殿ニチットスの神殿は、交差した手の神殿とまったく同じ大きさで、入り口は南壁にあり、床は二段、中央に直径四〇センチ、深さ六〇センチの石組みの炉を設けてあった。炉の穴のそこの方からは二本の煙道が床下を走り、一本は北東へ、もう一本は南に抜けていた。壁にある大小のニッチの配置は交差した手の神殿と同じようであったが、上床と下床の境目の段の石壁に作ってある小さなニッチが全部で二十三個あって、この数の多さの点では異なっていた。 この神殿はさらにのちの時期、正確にはコトシュ・チャビン期のとき、新しい建物を建設する際に半分ほどが破壊されてしまった。しかしながらそのおかげで、神殿の床下などの観察が可能になった。また、交差した手の神殿の全面発掘のためにニチットスの神殿は調査して記録をとったのちに、残念ではあったが除去せざるをえなかったのであるが、この過程で、ニチットスの神殿の建設過程が明らかになった。おそらく交差した手の神殿もまた同様の手順で建設されたものと考えてよかろう。 その手順とは次のようなものである。 まず、下床の正方形の部分を画定し、周囲に石を並べる。炉と煙道を石組みで作り、炉で何かをさかんに燃やす。そうしてできた灰を炉のまわりの一辺四メートルほどの正方形の範囲に分厚く撒く。灰の厚さは二〇センチほどになる。この灰の層の上に土を乗せ、境目の石のところに低い壁を立ちあげ、その外側にも土を盛って上床とし、同時に神殿の外周をなす大きな石壁を築いてゆく。壁には上塗りを施し、最後に壁面から床面の全体を白い土で塗り固めてすべすべした表面に仕上げる。 つまり神殿はまず炉を作り、そこで大量の灰を作り、この灰を厚く撒いた上に床を用意し、壁を築いて完成するのである。この作り方はどうみても儀礼的行為である。そしていくつかの似たような部屋の床下の調査によれば、コトシュ・ミト期の神殿はいずれも同じ手順を踏んで建設されていた。確かにその手順は「コトシュ宗教伝統」の重要な一側面であった。

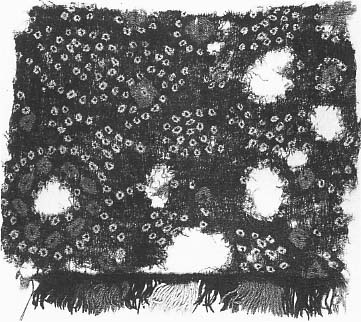

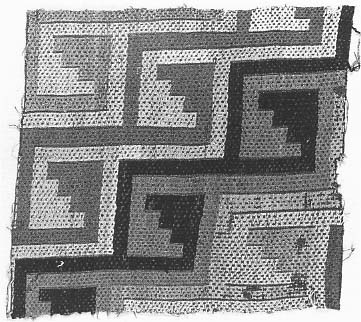

ワカロマはペルー北高地海抜二七〇〇メートルのカハマルカ市にあるマウンド遺跡で、東京大学の調査団が一九七九、八二、八五、八八、八九年の五度にわたる発掘を行った。形成期から地方発展期にかけての建物や遺物包含層が重なっているが、一部にはインカ期の遺物を含む土層も確認された。 最初の居住は形成期前期の「前期ワカロマ期」とよんだ時期にはじまる。固い地山の上に石積みの建築が建てられ、石壁の両面には厚く粘土を上塗りし、その上にクリーム色の土をきれいに塗って仕上げている。ひとつの建物の床中央には円形の浅い炉が設けてあり、中には灰が詰まり、周囲の床面は赤く焦げていた。 この時期の土器は、褐色で表面の磨きの弱いものがほとんどで、一般に薄手である。無頚壺が多く、ほかに器壁が反り返り(外反)、底部が丸くなる広口の鉢が特徴的である。鉢の壁面には鋭く細い刻線文や、先端を鋭く切った棒でつついた刺突文で装飾を施している。 次の時期は「後期ワカロマ期」で、この時期のはじめに大がかりな基壇建築が行われた。前期ワカロマ期の建築は大量の黄褐色土で埋められ、この埋め土の四方を石壁で囲んで土留めとした。壁は三重で、狭いテラスを作るので、横から見ると三段の階段状に壁が立つ形である。そして主建築は基壇の最上部にあったと考えられるが、のちに何度も建築がくり返されたためにほとんど何も残っていない。わずかに黄色い土を上塗りした部屋の断片と、床下を走る石組みのカナル(排水溝)が見つかったにすぎない。建物の壁には壁画が描かれていたらしく、小さな破片がいくつも出土した。赤、黒、白、青緑、黄などの色が使われている。 なお、ワカロマにはさらに二つのマウンドがべつにあり、合計三つのマウンドが北東に開いたU字の形に位置している。これに囲まれた広い空間は少し低い窪地になっており、試掘ではここが広場になっていた形跡が見出されている。大きな正方形の半地下式広場が作られていた可能性が高い。 発掘が進むにつれて、この大きな基壇が新たに土砂や石をもって埋められ、ひとまわり大きな基壇が建設されたことがわかった。基壇の更新はさらにもう一度行われた。この最後の更新でできた基壇は、一二〇×一〇八メートル、高さおよそ一〇メートルの規模であった。正確には四隅が東西南北の方向に向いていた。正面は北西面にあり、壁の中央に幅一〇メートルの階段があった。また北東面の壁には入り口が開き、トンネル状の階段をつたって基壇の頂上部に出るようになっていた。壁にはところどころ床下のカナルの出口が開いていた。周壁の根元からは壁画や壁を飾った粘土のレリーフの破片がいくつも見つかった。牙をもつジャガー的な顔も描かれていたようである。 この後期ワカロマ期の土器は、口縁部外側を赤く塗った無頚壺や外側を赤く塗った鉢、黒褐色または褐色の鉢が多く、黒褐色の鉢の外面には刻線の幾何学文やジャガーの横顔などが描かれ、多くは焼成後に赤、白、黄の顔料を擦り込んであった。磨研の強い細口長頚壺や鐙形壺も若干ある。また橙地赤彩土器もある。やや磨きのよい赤色や黒色の鉢に、へらの先で軽く線を描いた磨研線模様の土器もある。 この次の時期はEL期と名づけたもので、大きな建築活動がなく、平石を四角く立てて並べた炉などが見つかったにすぎない。土器は後期ワカロマ的な特徴もあるが、鉢の口縁部が外側に切れる点で異なっている。また、鉢の外面に細い刻線の円弧や、刻線の帯の間に斜線とか円を描いたりする模様がつく場合もある。 このあとにライソン期が来る。EL期はもとより、後期ワカロマ期の神殿が徹底的に破壊され、基壇の土留め壁の前に投げ捨てられ、基壇そのものも大量の石と土で埋められてしまった。そうしてできた埋め土の山の上を整地したところへ、低い基壇や居住用の部屋を建てた。それらには特別の宗教的な性格はなく、ワカロマのマウンドは祭祀の場所ではなく、一般の住居の場所に変わった。 ライソン期の土器も一変し、白い化粧土の上に、赤色の細い線を描く模様に変わる。無頚壺はなくなり、太い頚がまっすぐに立つ壺が増える。一緒に出てくる獣骨にも変化が生じ、大型の哺乳類ではラクダ科動物の骨が九〇パーセント以上になり、これに対してそれまで多かった鹿の骨が激減している。ライソン文化は明らかにラクダ科動物を家畜として飼育していたのであり、この家畜飼育をカハマルカ地方に広めた文化であった。

クントゥル・ワシ遺跡はペルー北部のカハマルカ県にある。アンデス山脈西斜面の標高二三〇〇メートルの山の上に築かれた神殿の遺跡である。山の北東部が正面で、四段のテラスがのびている。頂上部はおよそ一ヘクタールの平坦部で、四方を頑丈な石の土留め壁で支え、正面壁の中央に幅一一メートルの階段を設けている。頂上部には形成期前期から後期まで、神殿がくり返し建設された。 形成期前期はイドロ期と名づけられ、この時期の土器はワカロマ遺跡の後期ワカロマ期と同じ特徴をもつ。中期はクントゥル・ワシ期で、このときにU字形基壇配置や正方形ならびに円形の半地下式広場、中央基壇床下の四人の墓や頂上南東隅の小基壇床下の墓への金細工などの副葬が行われた。 U字神殿には大小の石彫が伴い、ジャガーの顔をした人物立像のひとつは正面階段を上がったところに立てられていた。正方形半地下式広場に面した四つの階段のそれぞれにはジャガーの顔を浮き彫りした横長の石彫が置かれた。 土器は黒ないし褐色系と赤色系があり、前二者の割合が高い。そのほかに白彩、ベージュなどもある。鐙形壺、長頚壺、半球形鉢などがあり、刻線でジャガー模様や幾何学模様を描いたり、ロッカースタンピング、レリーフ、赤地グラファイト塗彩などの装飾技法を発揮する。これらの装飾土器は形と様式において、北海岸に広まったクピスニケ文化の土器に非常によく似ている。 変わったものとしては橙地赤色の土器で、橙色の地に赤色で幾何学文を描くもので、無頚壺、短頚壺、鉢などの器形がある。このタイプはワカロマでは後期ワカロマ期に現れる。 中央基壇の床下の埋葬には鐙形壺や長頚壺のほかに、平底・把手つきのカップ、高杯があった。金の装身具のほかには、石製の耳飾り、首飾り用ビーズ、海産の貝で作ったビーズ、大きな巻き貝のラッパ、女性の頭部を象った石製小鉢などがあった。また別の墓からは、海獣の骨と銅で作った円盤状装身具それぞれ二点、骨のビーズの首飾りなどが見つかっている。 装身具に使われている貝は赤白の対比をもつウミギクの仲間スポンディルスである。ラッパ用の法螺貝はストロンブスの仲間で、両者ともペルーの海ではなく、もっと北のエクアドルの海で産するものという。これらの貝はのちのちまでペルーにおいて珍重されたものであるが、クントゥル・ワシにあるものは北海岸地方を経由してもたらされたのであろう。クントゥル・ワシ期の社会が北海岸と密接な関係にあったことを物語る。 なお、もうひとつ北海岸との関係を示すものにソーダライトという石で作った首飾り用のビーズがある。濃紺の色に白い筋が入った石で、ラピスラズリに非常によく似ている。クピスニケ様式の土器とともにこの首飾りや貝製品が中央基壇の下の墓に伴っていたことは、埋葬された人物とクピスニケ社会との親しい関係を示唆するものであろう。 形成期中期後半のコパ期の土器は、先行するクントゥル・ワシ期との連続性が認められる一方で、コパ期に特有な点も多々ある。クントゥル・ワシ期の土器の大きな特徴のひとつであった鐙形壺はほとんどなくなる。半球形の鉢は数が多いが、口縁部が外側に斜めに切れるように変わっている。その外側には非常に細い刻線で簡単な幾何学文を描く。そしてジャガーやその眼、牙など具象的な図柄がほとんどなくなっている。全般的には赤い化粧土をかけて焼いた、いわゆる赤塗りの土器が多くなっている。また、その赤色土器の鉢の口縁部を細く白色に塗る装飾も多い。黒色で磨研がよくされている土器は、一見クントゥル・ワシ期の黒色磨研土器に似ているが、口縁が幅広く横に突き出した朝顔鉢はコパ期に特有であり、その他の鉢などにもついているが、刻線で同心円を描くなど、クントゥル・ワシ期のものとは異なっている。 またこれらの特徴は、ワカロマ遺跡のEL期の土器に共通する。

一九八九年に中央基壇の床下に一列に並んで設けられた四つの墓から、金製品や土器、石と貝のビーズ、少量の銀製品などが出土した。ここではそのうちの主な金製品について紹介する。 i 十四人面金冠第一号墓の老人男性に伴って発見された[挿図5]。四六・五×一八センチの金の板に六角形の窓を一段七つで二段にしてあけ、窓に人面を金の紐で吊り下げている。窓枠の作り方は明らかに篭細工の形を示している。つまりは篭目から人間の首が見えているという図案である。

これに似た図案は北海岸クピスニケ文化の土器や石皿にときどき描かれている。クントゥル・ワシのはるか下方に流れるヘケテペケ谷から出土したという石皿の裏面には、ジャガー的な顔をした蜘蛛のような怪物が浮き彫りされているが、この怪物は背中に袋を背負い、袋の目から眼を閉じた人間の首が十個も見える。またこの怪物の人間のような手は、首を髪の毛のところでつかんでいる。クピスニケ文化の鐙形壺の胴部には、菱形の枠の中に正面もしくは横顔で首が描かれる場合が数例ある。 これらの首は切断されたものであり、それを運ぶ怪物は首切りの執行者で、またこの首をどこかへ運ぶ役割を果たす。 エクアドル東部の森林地帯の民族の口頭伝承の中に、カボチャを篭に入れて空に昇る女の話がある。カボチャではなく篭の中身は粘土であったり壺であったりすることもある。いずれの場合も女性は空には行きつけず、地上に墜落し、篭の中身は四散して土器、粘土、カボチャの起源となる。この話は、切断した首すなわち首級、ナマケモノの首、ハンモック(網)、主食作物のキャッサバなどが関連する一連の神話群に入るもので、栽培植物の起源神話でもある。 現代の伝承とクントゥル・ワシの金製品との間には三千年近い時間的な隔たりがある。しかしながら十六世紀まで外からいろいろな文化が頻繁に入り込むようなことがなかった南米大陸で、しかも比較的近距離のところにいる熱帯雨林の先住民の神話や伝説は、大いに参考にしてよい。クントゥル・ワシの金冠は、栽培植物起源神話や首狩りを含む作物豊穣儀礼などと密接に結びついていたのであろう。 ii 蛇目・角目ジャガー金製胸飾り横棒の太いH字形の金製品で、五面ジャガー金冠、双子・ジャガー金製胸飾り、横顔ジャガー金製胸飾り二点とともに、第二号墓の老人男性に伴っていた。 鬼瓦のように大きな口を開けた人物の顔の正面を表現している。上顎だけ表現され、牙がない。H字の中央下部に鼻があり、その両側に目がある。右目は長方形のくぼみになり、これを角目とよぶことにする。左目は丸く、まわりを紐のような帯がとりまき、紐の先端は顔の右上にのびて、蛇の頭の様式化したデザインで終わっている。この目を蛇目とよぶ。 クントゥル・ワシの頂上に正面から登るには幅一一メートルの階段を通る。その階段を登りきったところに等身大の人物立像石彫が立つ。ひとつの面には両足を交差して立つ人物が浮き彫りされるが、この人物の顔はジャガー的である。その左目はこわいような角目、左目は丸く、蛇の尻尾が巻きついている。 ここから中央基壇正面に向かってゆくと、その前に一辺が二三メートルの正方形半地下式広場がある。各辺の中央には四段の階段があって広場とそのまわりの基壇へと通じている。この階段の最上段には細長い石彫が置かれていた。ジャガーの顔を浮き彫りしたものである。二つは赤い石、もう二つは白い石である。紅白の対概念があったことをうかがわせる。彫刻の顔はジャガーの正面ともあるいは横顔をつきあわせたものとも見える。問題は目である。四つの石彫の内、ひとつは角目、三つが蛇目である。 角目・蛇目が何の対立もしくは対比を意味するのかわからない。また人物立像石彫にあるように、二つのちがった目をひとつの顔にあわせもつことの意味も不明である。しかし二つの目についての思想が、第二号墓の金製品にも表現されていたことは確かである。なお、黒色鐙形壺の胴部に表現された蛇目・角目の顔が、クピスニケ文化にもある。 iii 双子・ジャガー金製胸飾り同じく第二号墓から出土した。全体はH字の形で、中央に大きな口をゆがめ、両端から牙を出し、鼻にしわを寄せ、いくぶんか四角の目をつりあげた怪物の顔を表現する。顔の両側には裸の小さなジャガー頭の人物がいる。よく見ると、その小人物の背中または首のところを怪物の鋭い爪がつかんでいる。体が小さく、裸で、口には歯も牙もないので、この小人物は子供かもしれない。ふたりは双子の兄弟ではないか。 ペルー中央部のカンタ地方に伝わる伝説にこんな話がある。天神パチャカマクは、地母神パチャママと双子(ただし男女)を残して死んだ。母と子は暗い道をあてどなく空腹に苦しみながら歩く。明かりのもれる洞窟には半裸のワコンがいて、料理をしていた。たどり着いた親子のうち、双子にはひび割れた壺をもたせて水くみにゆかせ、そのあいだにワコンは母親を食べてしまう。子供はワコンに育てられるが、ある日鳥から真相を聞かされ、逃げ出す。ひとりは太陽に、ひとりは月になり、太陽は人間を、月は植物や動物を作った。 北高地には別の伝説がある。空腹の双子がアチュカイという老婆の畑のジャガイモを食べているところを見つかり、老婆の家に連れてゆかれる。老婆アチュカイは男の子を食べてしまうが、壊れた壺で水くみに行かされた女の子は蛙に老婆のわるだくみを教えられる。家に帰った女の子は隙を見て老婆の娘を鍋の中に突き落とし、男の子の骨を拾って逃げ出す。帰宅した老婆は鍋の中身を食べる。娘を呼ぶと、腹の中から返事が聞こえた。 ペルー東部のアムエシャ族、エクアドル東部のヒバロ族など、怪物・ジャガーと双子をめぐる似たような神話は数多くある。これらは作物、火、人間の起源を語る神話群で、クントゥル・ワシのこの金製品もまた、こうした神話につながると考えられる。 なお、二つの金製品は胸飾りとしてきたが、コロンビアの黄金細工にはH字形は鼻飾りになっており、クントゥル・ワシの場合も鼻飾りであったかもしれない。そうするとつぎの一対の板状金製品は、耳飾りと考えた方がよい。 iv ジャガー横顔金製板状胸飾り第二号墓から出土。ジャガーの横顔を上と下に描き、紐でつながっている様子を表現する。またジャガーには鷲爪のある手が一本ずつついている。 上辺中央に小さな孔がひとつずつあいていて、紐を通して耳たぶにぶら下げていたものであろう。 v 五面ジャガー金冠第二号墓出土。四八×一三・五センチ。金の板にジャガーの正面顔と横顔を打ち出したもの。中央は口の両端から牙を出し、中心部には三角の舌のような突き出しがある。上唇の真ん中から出る小さな牙を表すものかもしれない。 vi 耳飾り第三号墓のやや若い男性の頭骨の耳のところについていた。明らかに耳飾りである。直径七センチ。鍔のようなリングが出ているが、これと筒状の部分とのあいだに接合の痕跡がなく、また筒にも板をつないだ跡が見えない。非常に精巧な造りである。 vii 複製品についてこれらの金製品は、共伴した土器や層位関係からしてクントゥル・ワシ期のものである。したがって年代は紀元前八〇〇年ないし七〇〇年頃になる。ところが人骨の放射性炭素年代は紀元前一〇〇〇年頃になる。土器からするとクピスニケ文化に酷似し、盗掘品ではあるが北海岸のクピスニケ文化にはクントゥル・ワシのものとよく似た金製品もある。 こうした金細工はクピスニケ文化にはじまると見てよいであろう。そうするとそれは南米で最古、したがって南北アメリカを通じて最古の金細工である。この最古の金細工がこれほどにすばらしい作品として学術的な発掘で出土したのはクントゥル・ワシだけである。その意味で、この発見はアンデス先史学上画期的なものといえる。 それほどに重要な金製品であるので、これらの本物は現在リマの国立博物館で保管・展示されている。一方、東京大学調査団としては同じ純度(金およそ九〇パーセント、銀一〇パーセント)の複製品製作を、東京芸術大学の伊藤萌木氏に依頼した。複製品は二組あり、一組はクントゥル・ワシ博物館で展示に供し、もう一組は東京大学で保管している。

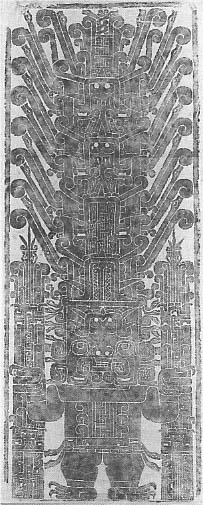

北高地の山間の谷底、海抜三二〇〇メートルにチャビン・デ・ワンタルの神殿遺跡がある。紀元前八〇〇年頃からおよそ六〇〇年間が神殿の最盛期であった。この神殿には数百もの石彫があった。 もっとも有名なのは神殿の基壇内部の地下回廊の奥に立つランソン(スペイン語で大槍の意味)という石彫である。ランソンは高さ四・五メートルの石にジャガー的人物の立像を線刻したもので、顔はジャガーの特徴を備え、曲がった口の両端近くには上から牙が生えている。また、頭の上の長い部分には横顔ジャガーが積み重なっている。 テーヨのオベリスクとよばれる石彫は、高さ二・五二メートル、扁平な直方柱で、複雑な図柄の線刻を施してある。 彫刻の主題についてはいろいろと議論があったが、今日では上を向いた二匹のクロコダイルまたはカイマンを描いているというのが定説である。片方のクロコダイルの顔の先にはスポンディルス貝を描き、下の方の尻尾の横に見える手にはキャッサバがぶら下がっている。頭と尻尾の間の胴部にあたるところは牙を上下に交差させた模様の帯の形になり、その下方から折り曲がったジャガーの首とその先端の顔が突き出ている。この顔の口からは枝分かれした植物が生え、ところどころに目がある。これはキャッサバの幹の特徴である。キャッサバの先には法螺貝もしくはストロンブス貝も見える。胴をはさんでその反対側には植木鉢に生える植物のような模様がある。根が食用となるカンナであろうという。そのほかにもいろいろな付属物がこのクロコダイルにはついているのだが、解読はむずかしい。 もう一方のクロコダイルでは、まず顔の先に鳥が羽をひろげている。胴部下方、先のキャッサバに向かい合ってチューリップのような植物が生えている。これらの花はヒョウタンかカボチャの花ではないかといわれる。また、尻尾の横の手にはトウガラシがぶら下がっている。 オベリスクの主題は地下と地上、地下に実る作物と地上に実る作物、ひいては上と下、天と地といった二元的世界観なのであろうか。 ライモンディの石碑というのは板状に整形した花崗岩の石彫で、両手に杖を持つジャガー顔の人物の立像を浮き彫りしてある。頭の上には長い飾り物があり、両側に何本もの線が突き出ている。その線の先は渦巻きと蛇の頭になっている。 このほか大きなものとしては長さ五メートルにもなるパネルのような石彫があり、右を向いて並ぶ七羽のジャガー顔の猛禽とそれに向かい合う一羽の猛禽を浮き彫りしている。 神殿の円形広場を作る壁にも石彫パネルがはめこんであり、人物とジャガーを浮き彫りにする。そして人物とジャガーを神殿前方へ向いて行進するように配置してある。神殿入り口には二本の円柱が立ち、ジャガー顔の猛禽を一羽ずつ線刻してあるが、一説によれば雄と雌もしくは男女の対を表現したものという。片方は白い花崗岩、もう一方は黒い石灰岩という対比がこの円柱にはあり、同じ対比は大きな正方形半地下式広場の正面階段の石についても認められる。 神殿の大基壇の外壁には、ジャガー的な顔の丸彫り石彫がほぞ穴にさしこまれて周囲を睥睨するかのようであった。 こうした石彫の多くは本来あった位置からはずされてしまったが、チャビン・デ・ワンタル神殿を支えた宗教観念の一端を知る貴重な手がかりである。 |

| ||||||||||||||||||||||||||

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |