混沌の中の開成所

|

宮地正人 東京大学史料編さん所 |

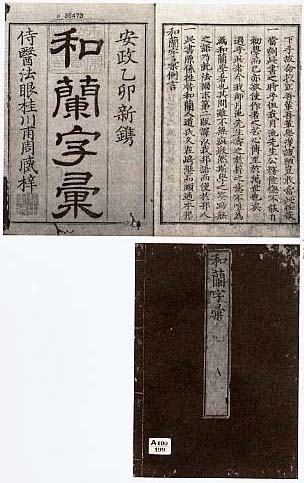

1 はじめに今年平成9(1997)年は、明治10(1877)年東京大学が創立されてから120年目に当る。そして誰しもが、その前身として、安政4(1857)年に授業を開始した蕃書調所やその発展形態としての開成所を指摘するだろう。このこと自体は問違ったことではない。ただ筆者が危倶するのは、この連想が、蕃書調所や開成所を東京大学だけに結びつけようとする傾向、または、それらを単純に高等教育機関だと考えてしまう傾向と親和性をもってはいないか、ということである。 蕃書調所や開成所といったものは、端的にいえば、ペリー来航と開国により従来の政治方式では統治不可能だと認識した幕府が創立したところの、西洋情報や技術の翻訳・移植直轄機関であった。その性格は大学教育機関というよりは、極めて特定の目標をもつ政府直轄調査研究機関に酷似している。従って激動する政治動向は直ちに反映し、政府の要請は容赦なく下達される。この混沌とした幕末情況下、全国レヴェルにおいてその頭角を截然とあらわしつつあった数十人の俊英な洋学者集団[1]が、箕作阮甫と杉田成卿という名実共に備った蘭学界の元老を表に押したてつつ、蕃書調所・開成所を舞台に如何に学問的政治的に対処しえたのかが、このテーマを観る基本的視角となるだろう。後継者養成問題もこの枠組みの中できちんと位置づけられなければならない。 そういった意味では、このテーマは、一大学史のエピソードに止まらない、かなりの幅と深みを有している。その若干の論点を以下読者とともに検討していくこととしよう。 2 学術インフラの創出「依らしむべし知らしむべからず」とは、ペリー来航までの徳川幕府の政策理念だった。天保10(1839)年の蛮社の獄は、蘭学そのものの「御制禁」かと箕作防甫以下の蘭学者を恐怖におののかせ[2]、玩甫は安政元(1854)年末、日露和親条約交渉に関り下田に出張した時でさえも、清水卯三郎(後日、パリ万博への大量の出陳物品の取纏めを幕府から請負うことになる人物)の入門願いを、「探偵」ではないかと容易に許しはしなかった[3]。また安政2年、勝海舟とともに蛮書掛に任命され蕃書調所を立上げるため尽力した小田又蔵は、「蛮書修業人」が原因で危険にまきこまれるのを警戒する蘭学者の存在を指摘し、「杉田成卿なども甚恐れ有之、引込居候由に相聞候[4]」と、その設立プランの中に記している。 従って、ペリー来航までは、翻訳・移植の第一の道具である対訳辞書が広く学習者が入手することの可能な出版物として存在しなかったのは当然といえるだろう。対訳辞書が各国において、いつ、どのような要請によって編まれるに至るのかは、比較文化史的に興味あるテーマだが、日本の場合には、蕃書調所と不可分に結合する。安政元年、幕府からついに「ズーフハルマ」出版の許可を得た、蘭学の本家ともいうべき幕府蘭方奥医師桂川家の当主甫周は、作業場として二階建の大広間[5]を建設、翌年から刊行事業に着手した。編纂の主力は次弟の蘭学者で聾者の甫策、協力者には三弟の橘堂(だが、安政3年講武所砲術教授方出役となって離れる)、妹の香月、門弟の蘭方医石井謙道、安政3年名古屋から出府し桂川家と深く交ることとなる異能の洋学者柳河春三等がいた。安政5年8月、全13冊がようやく完成、甫周は『和蘭字彙』と題して15部を蕃書調所に献じたのである[6][挿図1]。蕃書調所では『和蘭字彙』を蘭文翻訳の必須の道具とする以上、その訳語の正確性を期さざるを得ず、物産方がaから順に物産語彙の総当りをおこない、完成次第、調所所蔵本に書入れを施していくのであった。[7]

オランダ語は幕末もその最後の段階まで、洋学者の多くが読むにつけ書くにつけ最もなれ親しんだヨーロッパ言語であり、幕府は1867年のパリ万博に対しても、「日本語取調べには尤有用の書籍」として、『和蘭字彙』30部を240両で購入し出陳する[8]。 安政5(1858)年の五カ国条約により、日本は調印日より5年間だけオランダ語を外交文書に使用出来るが、それ以後は相手国の言語で交渉することが義務づけられた。しかも安政6年6月貿易開始以降は、英語の圧倒的優位性が強烈に印象づけられる。蕃書調所頭取古賀謹一郎は、英日辞書編纂の適任者として、微罪の廉で安政2年以降江戸伝馬町牢獄に投ぜられている英語に堪能なオランダ通詞堀達之助に白羽の矢を立て、奔走して安政6年10月29日達之助を出獄させ[9]、11月2日には調所構内に住居を提供[10]、そして12月7日には翻訳方の肩書を与えたのである。堀は編纂すべき英日辞書の底本としてH. PicardのA New Pocket Dictionary of the English-Dutch and Dutch-English Languages(1857年再版)を使用、教授手伝出役の西周、英学教授手伝並出役の千村五郎・竹原勇四郎・箕作麟祥の協力を得て、文久元(1861)年8月原稿を完成、翌文久2年11月、『英和対訳袖珍辞書』が洋書調所(文久2年5月蕃書調所が改称)より刊行された[11]。本書は慶応2(1866)年9月、堀越亀之助(当時は寄宿寮取締出役)編で改正増補版が開成所から刊行される[挿図2]。その際は博物学用語の補充・訂正に関し教授職並柳河春三と物産学出役田中芳男が協力した。この英日辞書は、「日本語取調べに必用」との理由で、前出の『和蘭字彙』とならび5部ほどパリ万博に出陳されることとなる[12]。

仏日辞書の場合はかなり異なった経緯を有する。日本におけるフランス語研究の開拓者松代藩医村上英俊は、安政6年3月蕃書調所教授手伝出役となるが、彼はこの中で、安政4年に著した『仏蘭西詞林』を調所のために増補し、ほとんど五千葉の辞書に仕上げたという[13]。この蓄積をもとに、英俊は元治元(1864)年、自分の家塾達理堂より全4巻(計284丁)の仏日辞書『仏語明要』を刊行する[14][挿図3]。

この辞書は明治初年まで仏文翻訳上の必須辞書として使用された。西周は開成所教授職として上坂し、慶応3年3月中旬からは将軍慶喜にフランス語を教授することになるが、そのため必要な書籍の郵送方を開成所に依頼している。その一つが村上蔵板の『仏語明要』だったのである[15]。1部2両2分。 万延元(1860)年7月、悖日通商条約締結交渉のためオイレンブルク使節団が来日するや、更にドイツ語研究の課題が蕃書調所に課せられ、教授手伝出役の市川斎宮に「独乙国の学引請取扱、同国の辞書編集等を致候様」との命が8月7日に下り[16]、そして翌年2月23日には同文の達が教授手伝出役加藤弘之にも下った[17]。但し、幕末期には独日対訳辞書は調所・開成所からはついに刊行されなかった。ドイツ語関係では文久2(1862)年冬に『独逸単語篇』(木版)が、翌3年に独文の『独逸語文典』(活版)が洋書調所から出されているだけである。一つには、予想されたほどドイツ語学習の需要がおこらなかったこと、一つには、オランダ語自体が低地ドイツ語の一分枝であり、独日対訳辞書編纂の緊急性が相対的に乏しかったことが理由として考えられる。 条約締結国言語のうち、残るは日本と領土を接する北の大帝国の言語ロシア語である。蕃書調所には安政6(1859)年3月、ロシア語に通じていた小野寺丹元が教授手伝出役として入所し、また安政5年5月に入所した榊令輔も安政3年にはロシア語入門書『魯西亜字篁』[18]を刊行した力量を有していた[挿図4]。だが、小野寺はまもなく仙台藩医師に抜擢、藩校養賢堂蘭学局総裁に任ぜられて調所との関係は断たれたし、榊はロシア語研究の目的で採用された訳ではなかったので、この線からの発展は見られなかった[19]。しかしながら、元治元(1864)年11月制定の開成所新規則にも、取扱うべき学として蘭英仏独魯の五カ国学が明記され[20]、開成所が無視しつづけていた訳では全くない。これを伏線として、翌慶応元(1865)年、教授職市川斎宮の長子で仏学稽古人世話心得市川文吉以下5名の開成所の若者がペテルブルグにロシア語修得のために出発する[21]。

西洋科学技術を翻訳・移植する前提として、多くの各国語修得者を早急に創出するためは、辞書編纂とともに、共通の語学テキストがどうしても必要となる。日本文だけなら木版本でもなんとか用は足りよう。だが、ここで求められているのはアルファベットで印刷された欧文テキストなのである。活字印刷技術の開発と活用自体が、これまた調所・開成所の課題となってくる。 蕃書調所頭取古賀謹一郎にその任務を委嘱されたのが、自然科学と西洋技術に通じていた市川斎宮であった。安政3(1856)年12月末に教授手伝出役に採用された彼は、翌年2月には「蘭字板下」の仕事を命じられている。6月15日には正式に「活字板御取建」事業の命を受け[22]、石町の山本勘右衛門の協力を得つつ[23]、翌5年3月25日に、日本名を「西洋武功美談」と附せられたオランダ語教本(=『レースブック』)を活版で印刷することに成功した。 だが市川は上司の川本幸民とともに所内の自然科学全般に責任を持たなければならない立場にあったので、杉田成卿塾同門の友人で洋画にも巧みだった前出の津藩士榊令輔をこの事業の適任者として推薦、榊は同年5月活字御用出役として採用された。10人扶持8両の手当から見ると教授手伝並出役と同格の待遇である。 榊を中核とする「活字所」(または「官板所」[24]とも呼ばれた)は、辞書・教本の印刷に忙殺される。文久元(1861)年3月には長崎から「活字諸道具」[25]が廻送されてきたし、同年11月には活字御用手伝出役として大西伴之丞と関亮輔が榊に付けられ、そのもとに技術伝習生が活字方世話心得として植字・摺方の実務を担うのである。榊は元治元(1864)年と慶応2(1866)年の両度横浜に出張し、居留地の印刷業者から実地に技術を修得、また機械の修理をおこなっている。そして慶応3年には植字・摺立に職人を雇用しはじめ、印刷工場の体を整えるようになる[26]。 調所・開成所印刷の教本は、前出の『独逸語文典』の外にも、英語ではFamiliar Method(万延元年)、English Grammar(文久2年、『英吉利文典』『木の葉文典』と通称された)、Elements of Natural Philosophy(文久3年)、Rudiments of Natural Philosophy(慶応2年)、Educational Course(同年)、English Spelling Book(同年)、Book for Instruction(同年、『英吉利単語篇』)等が、フランス語ではLiuve pour L'Instruction(慶応2年)、Les Premiers Pas de L'Enfance(慶応3年)、『仏蘭西会話篇』(同年)、Nouvelle Grammaire Francaise(刊年不明)等がある。 調所・開成所刊行の活字本を中心とする辞書・教本出版事業は所内の需要をまかなうだけではなく、広く国内の学習需要全体に対応したものであった。前にふれた西の将軍用教材には文久2年刊の『仏郎西単語篇』(但し洋書調所刊だが木版本)が含まれていたし、慶応2年1月には、内部に教育施設を有していた箱館奉行所より開成所に対し、『英吉利文典』(銀3匁)20冊、『英吉利単語会話篇』[27](銀3匁5分)30冊購入の申入れをおこなっている[28]。 このような印刷・出版事業全般の責任者となって活動した榊は、「御益金」も創り出すようになったその功績により、慶応2(1866年12月100俵取りの直参に召抱えられることになる[29]。教本の中には銅版画が挿入され、榊自身が製作したのか或いは画学局の手を借りたのか、興味の引かれるところだが、石版に関しては、文久元(1861)年4月、雲州藩の入江文郎に仏文の石版術書を訳させたり[30]、更には慶応元年9月、海軍奉行大関増裕・軍艦奉行並藤沢次謙(前出の桂川橘堂のこと。文久2年藤沢家に養子に入った)が開成所所蔵の石版機械を視察に来ているが[31]、結局、画学局の川上冬崖も含め幕末期には使用するまでには至らなかった[32]。それが開花するのは、大量の画像複製が必要となる兵学寮と大蔵省紙幣寮においてである[33]。 ところで明治元(1868)年11月、開成所の活字道具一式は静岡表に移送される[34]。それは榊が当時静岡学問所三等格教授となっていたためだが、彼が沼津兵学校三等教授方並となると、道具一式も兵学校に移動し、同地で盛んに稼働することとなるのである。 3 現実の要請と学科の分化辞書・教本の流れの中でも判明するように、調所・開成所の動向は現実の政治的な動きと直結していた。所内の学科の分化もこれと対応関係にある。発足時においては、教授職以下すべてが蘭学者であり、学習する者も、なによりも第一に諸学の基礎としての蘭学を学ぶこととなった。この際特に蘭日対訳辞書と読本の作成が急がれたのは、文法書と成句論に関しては「ガランマチカ」並びに「セインタキス」と称される2種類のオランダ語翻刻書が既に蘭学生の必携教科書として刊行されていたからである。英仏独3カ国語ともに、調所・開成所は、前者を『文典』、後者を『単語会話篇』と位置づけ、蘭学学習のパターンを基本的に踏襲しながら2種類の教本を製作していった。 オランダ語学習は幕末の最末期まで所内でつづけられ、教授職—教授手伝—教授手伝並—蘭学句読教授—蘭学世話心得のラインが確立していたが、古賀頭取が堀達之助の救出に尽力したのも、政治の要請と開港後の実態からイギリス学を所内で確立しようとしたからにほかならない。堀はオランダ語学習の成句論篇に当るものとしてFamiliar Methodを編集し、「英語は広く使用され、ほとんどすべての国民が話す言語である」云々に始まる万延元(1860)年9月27日付の英文の序を同書に付している。堀は同年11月には教授手伝に昇格し、英語教育に専念することになるのである。『日本洋学編年史』620頁に依れば、「(蕃書調所は万延元年8月)従来の蘭語正科たりしを止めて英語を正科となす」とあるが、スタッフも、同年8月、英学句読教授出役に竹原勇四郎・千村五郎が採用され、更に文久元(1861)年6月には箕作玩甫嫡孫の麟祥が英学教授手伝並出役に任じられ、竹原・千村も同日、同職に昇格する。 イギリス学は時代の要請もあり、研究・教育スタッフの充実が図られていった。同年7月には大岡芳之助・斎藤宗二郎・田中豊三郎・福田松次郎が、翌2年1月には渡辺一郎・堀改蔵・朝夷金蔵・神谷弥作・大河内鉱太郎が英学句読教授出役に採用される。学生中の優秀生を句読教授に任じ、初学者の指導に当らせるのが調所・開成所の方針であった。そして学生の中から文久元年12月には竹原巾七・外山捨八(後の外山正一)・春田与八郎・薗鑑三郎を英学世話心得に引き立てた。 文久2(1862)年12月現在では、「稽古人」100人の内6、70人は英学修業といわれるようになってきたが[35]、その指導の中心には堀とならんで箕作麟祥が立つこととなり、所内の英学者を自己の学統で纏めていった。外山を例にとれば、文久元年に蕃書調所に入学、所での稽古が終ると箕作家に赴き麟祥の家塾で学習しつづけ、その中で文久2年6月には句読教授出役、文久3年9月には教授手伝並出役に昇格していくのである。外山は師の麟祥に関し、「此時に当り海内の士最も完全に英語を話し得るもの、唯一の箕作先生ありしのみ、英語のイヂオムは、今の英話者、尚且理解に苦むものなるに、当時先生は善く之を了解して、読み書きに毫も不自由を感ぜざりき」[36]と絶賛している。語学は家学であるとともに、祖父防甫の徹底した英才教育が然らしめたものといえようが、それにしても弘化3(1846)年生れの十代の青年が、数多くの年長の英学徒(但し外山は2歳年少)に、調所・開成所及び家塾において英語を教育し尊敬を集めるという異常な光景は、この時期を象徴するものであろう。学問は創成期であり、人々は恐ろしいほど若々しかった。 フランス学では、既に安政6(1859)年段階で村上英俊が入所していたが、他用で教育に専念できず、達理堂高弟の林正十郎と小林鼎輔が文久元年6月教授手伝出役となる頃[37]より、その学の確立が図られるようになる。更に同年11月[38]、蘭方医竹内玄同塾で学びつつ、村上グループとは全くかかわることなしにフランス語に習熟するようになった入江文郎が教授手伝出役に採用されるに及んで、その基礎はしっかりとしたものとなる。入江は翌年秋、横浜に赴き、仏国通弁のウェーフェよりフランス語を直接学ぶのであった[39]。そして慶応元(1865)年7月現在では多門季三郎が教授手伝並出役としてフランス学科のメンバーに加わっていた。 ところで、イギリス学ではFamiliar MethodとEnglish Grammarが二大教本となるが、フランス学では文法部分のテキスト化が遅れており、このため柳河春三が小林鼎輔の協力を得て、ノエルとシャプサル共著のLa Grammaire Françaiseを底本として、慶応2(1866)年に『法朗西文典』2冊を、翌3年に『法朗西文典後篇』1冊を刊行する[40]。これは第一に開成所教本としてであるが、フランス語学習の基本テキストとして、西が『仏語明要』『仏郎西単語篇』とならんで開成所に送るよう求めたものでもあった。『文典』2冊は柳河蔵板で1部銀13匁とある。 ドイツ学は先に述べたように、万延元(1860)年8月頃から体制づくりに入ったが、文久2(1862)年5月、臼戸兼吉郎と団源次郎がドイツ語句読教授に採用され、翌3年5月には団がドイツ語教授手伝並出役に昇格する[41]。原平三氏によると慶応2年末当時のドイツ学科職員は教授職市川斎宮、同並加藤弘之、教授手伝並出役団源次郎・鈴木進兵・近藤鎮三・三輪久之丞[42]とあるが、団は同年4月に出役を免ぜられているので[43]、この職員表は慶応元年当時のものと思われる。市川文吉露国行の送別会が同年7月開成所教授方(教授職・教授職並・教授手伝・教授手伝並)のメンバーで開催された時、ドイツ語で送別の辞を認めた人々は、市川斎宮・加藤弘之の外には団・鈴木・近藤の面々であった[44]。 蕃書調所における絵図調部門は、当初より重要部署であり、その前身の天文方附属蛮書和解御用と伊能図に淵源する。既に天文方に所属していた地理学者の柴田収蔵は安政3(1856)年絵図調出役に採用され、翌4年には絵画に造詣の深い川上冬崖(彼は調所頭取古賀謹一郎の知遇を受けていたことにより入所したと思われる)が、翌5年には砲具図等を写すのが得意だった前田又四郎が同様の身分となる。当然のこととして絵図製作とその複製作成は本務ともいっていいものであり、幕府の保管する「御国測量図」(=伊能図)の複製は、万延元(1860)年には軍艦奉行の要請のもとに、また翌文久元年には外国掛目付の求めに応じ、絵図調(=「絵図引」)がおこなうのであった[45]。また翻訳そのものの仕事の中にも描画作業は不可欠であり、ハイネ著『日本行記」の翻訳作業完了に際し、安政6年12月絵図調出役の川上冬崖・前田又四郎・宮崎元道(のち宮本元道、新発田病没の明跡に同年10月採用)の3名にも酋褒美が与えられている[46]。 更に、調査報告書の中にも画像は不可欠であった。幕府はその帰属如何が国際問題になるのを憂慮して、文久元(1861)年12月、小笠原諸島調査・開拓事業を開始すべく成臨丸を同地に派遣するが、現地の「真景」及び「物産写真画図」作成のため、絵図調出役の宮本元道に参加が命じられた[47]。 絵画・画像の西洋諸科学における極めて多様な機能を痛感する立場におかれた古賀頭取は、万延元年から文久元年にかけ画学局設立の必要性を再度上申し、同年6月川上・前田の両名が画学出役に任ぜられるが、その際の理由が「凡測量図を始悉く法則有之、其他写真の法は物産学の階梯にも相成、又究理の啓蒙とも相成、兵学の目的とも相成、造船学の規則とも相成」[48]とあるように、正確な臨写図はもとより、測量図・製図・設計図・地図製作等、今日的に見れば図学全般をカヴァーする極めて実践的な必要性から承認されたものであった。この趣旨からすれば、フォトグラフィー技術の習得は画学局にとっても不可欠の仕事となる。そして川上は慶応元(1865)年閏5月から慶応3年末頃まで京坂の地で活動するが、その内容は諸砲台の図数十枚を描写したり、将軍家茂の玉造講武所における調練視察の写真撮影等相当に繁忙をきわめたものであった[49]。また同役の前田も、慶応3年には、1860年ペテルブルグで出版されたアジア全図を正確に写し取っており[50]、「峨羅斯及亜西亜ノ図」として陸軍所から刊行されるのである。 物産方の開設は安政6(1859)年の開港と直接の関連をもつ。貿易の開始は諸外国からの諸商品・諸物品の流入をもたらすとともに国内諸物資の輸出・流出を産みだす。ここに国内外の動植鉱石類の相互比較と同定、交易品としての国内諸物産の品質確定が大きな課題となってくる。文久元(1861)年4月の古賀頭取・勝(海舟)副頭取の伺書も、「追々外国へ交易御差許相成候に付ては、別て御国地内の物産調方不行届候ては御差支に付、動植金石類夫々見本取之、其品の善悪高下等明白に見極致させ申度[51]」と端的に物産学巧者の必要性を強調していた。そして日本全国を見渡しても、やはり名古屋の数え年59歳の伊藤圭介より優れた物産学者は存在しなかった。懇請された伊藤は門弟の田中芳男等を伴って出府、九月物産方出役に任じられ、翌2年3月足立栄建が同役に、5月には田中芳男が物産方手伝出役(7人扶持金5両)に採用される。物産方の最初の仕事が前述したように辞書中の物産名の学問的確定であったことは、同局の性格を象徴している。国内外諸物産の同定化と呼称の確定こそが国際貿易と情報を含む国際交流の不可欠の前提となるからである。 精錬学も物産学と同様、貿易開始と結びついていた。金銀鉱石類の分析は化学的方法を前提としなければならないのである。また製造する硫酸・硝酸・塩酸等の「諸薬品」は医学所や陸軍所等の入用品ともなってくる。原平三氏のすぐれた研究[52]によれば、精錬方の創置は調所書物御用出役の小林祐三が精錬方出役に任ぜられた万延元(1860)年8月となるが、当初は素人的な範囲にとどまっていた。これが専門性を帯びるのは文久元(1861)年9月、副頭取の勝海舟の勧誘で宇都宮三郎が同手伝出役(5人扶持)となった頃からであり、翌10月には肥後七左衛門(薩藩士)が同手伝出役に、文久2年12月には宇都宮の推挙で桂川甫策が同手伝出役に、文久3年9月には辻新次(明治期文部官僚として活躍)が同世話心得に任じられる。そして取扱う対象が応用化学全体にひろがる中で、慶応元(1865)年3月精錬学の名称が化学に変更される。 慶応3(1867)年現在、洋書をのぞき化学局で用いられた著訳書は宇田川榛斎『遠西医方名物考』(文政5—天保5年刊)、宇田川椿庵『舎密開宗』(天保8—弘化4年刊)、上野彦馬『舎密局必携』(文久2年刊)、川本幸民「兵家須読舎密真言」(安政3年稿、写本で教科書)、同「化学新書」(写本で教科書、原子・分子をもちいて化合の説明をおこなっている)、柳河春三『写真鏡図説』(慶応3年刊)、桂川甫策「重訳化学通覧」等であるが、おそらく、同年に刊行された竹原平次郎(化学教授出役)抄訳の『化学入門初編』も使用されただろう。序は「開成所蘭学化学二科教授方」桂川甫策が書いている[53]。化学局の責任者は川本幸民及び異能の洋学者柳河春三が一貫して勤めるが、最末期には甫策が全力を傾注した。辻も彼の学恩を多としている[54]。 更に慶応3年4月には、長崎の分析窮理所の専任教授ハラタマが、窮理所の施設・機械一切をともなって開成所に移って来るのである。[55][2] 翻訳のための語学、技術のための自然科学と異なり、社会科学は当初蘭学者と蕃書調所の念頭にはなかった。寺島宗則がその自叙伝の中で、自分の師杉田成卿や川本幸民に関し、「皆医事化学物理天文又は砲術或は多少の歴史地理等を知るのみ。政治法律を講究する事全く無きが如し。仮令其書あるも決して解すること能はざるべし。宗則十年後始めて欧洲に赴きし時、議院会社其他の組織の何物なるかを知らざりしは全く先覚の教示を得ざりしを以てなり[56]」と評しているのは間違ってはいない。 但し、杉田や川本といった当時第一級の蘭学者達に学ぶ意欲がなかったかどうかは別問題である。蛮社の獄での崋山や長英の悲惨な人生の終え方は彼等の脳裡に強烈に焼きつけられていたし、文久元(1861)年日本で初めて立憲政体を『郵草』の中で論じた加藤弘之も、「斯の如き政治に関係したるものは、決して他人に示すべからず[57]」との友人の忠告をうけ、草稿を筐底に収めるほかなかったのである。 だが、幕府中枢部も五カ国条約以降の厳しい外交交渉の中で、次第に条約締結諸国それぞれの政治の仕組み・軍制のあり方等を知る必要に迫られてくる。万延元(1860)年の遣米使節団の際は批准書交換という任務だけだったのが、文久元年12月に出発した遣欧使節団の時には、福沢諭吉を含む各団員に、各国の政治、教育、軍制等の視察を幕府は命じたのであった。 蕃書調所内において、その取扱う学科を社会科学にまで拡大し、真に西洋諸科学の総合的センターに発展させることを最も強く望んでいたのは、もともと社会科学的志向が強く、従って留学し現地で専門家より学ぶことを切望していた西周と津田真道の両名であった。留学への幾度かの猛運動と挫折の後、西と津田は文久2(1862)年6月、オランダに向って出発するが、それは両名の個人的な夢の実現であるとともに、調所内でも傑出していた両名への調所全体の期待を担ってのものであった。両名はオランダ到着直後の文久3年4月19日付で、洋書調所教授方中に宛て、「御書籍御買上の一件に付、書律にてカタログ相求候処、甚た大冊に候、一年間の新著述目録も大冊なれば両三年の間にては数冊と相成り、加之英仏独等皆々相集候えば十数冊と相成」り、今便にては郵送できない、「何卒其御地にて金高御定に相成、書籍な并ナチュールキュンデ(物理学)、シケイキュンデ(化学)等の器械御求に相成候様仕度[58]」と書通していることは、彼等両名に託された組織的任務の一端をゆくりなくも顕している。その後も両名は調所に連絡をとりつづける。 西と津田は直ちにフィセリンクに就いて西洋の国家を組み立てている五科の学問、即ち自然法・国際公法・国家法・経済学・統計学を必死に学ぶことになるが、オランダ側に説明した両名の勉学の目的は、後年の西の回想を用いれば次の如くである。即ち「我邦近来外国と訂交し、時務急ぐ所、開成所を江戸に設け、以て洋語を演習せしめ、以て地理算数格物化学諸科に及ぶ。唯西方政事一科に至っては、即ち未だ伝わらざる者あり。万国交際の通義を講明し、四洲政治の得失を究察するは今日の急ぐ所、然るに魚人(西の号)等晩学を以て遠遊し歳月長からず、力めて以て其薙奥を究むるに由無し、請う、師に就いて其大略を領せん[59]」。簡にして明、両名のいわんとするところを尽している。 西と津田は学業を終了し、慶応元(1865)年12月帰国するが、両名に対する開成所の期待は絶大なものがあった。教授職一同の出願により、両名を幕府直参・教授職とすべき旨の願書が翌年3月開成所から提出されるが、その理由は、「四ヶ年の間レーテン(ライデン)府学校において勉強剋苦」「学等の成熟は申迄も無之、彼国の政体事情通覧致し罷帰」「洋学は国家の強弱貧富に関係致し候儀」「両人儀は彼国学校の模様諸記致し居」「何も英仏等の学術も心得居候に付、格別御用弁相成候は勿論、彼国の直伝を請、成業致候ものはいまた御国内一人も無之稀成人物[60]」とされていた。開成所はここに、外国人教師を招聘し、またヨーロッパに長期留学し、その学術を「直伝」された学者を持つに至ったこととなる。 4 幕府の情報収集と開成所第2節、第3節の記述から、調所・開成所は教育機関として立派にやっているではないか、との印象を持つ読者がいるかも知れない。一面では間違いではない。しかし、幕府直轄機関である以上、それはあくまでも幕府にとって直接的に役に立たなければならない性格のものであった。安政2(1855)年9月、古賀頭取は老中への伺いの中で任命すべき教授方15名を次の3ランクに分けている。第1ランクの教授3名は、組織全体の取締りと稽古人のチェックに当り、平日は翻訳御用の主体を勤める。第2ランクの教授手伝5名は、教授に従って翻訳御用を勤め、教授に支障が起こった場合には、「内密御用等」にも名代として勤める。第3ランクの教授手伝7名は、翻訳御用もおこなうが、一芸ばかり練熟の者もその中に組入れておき、「芸事」を取扱わせたり、稽古人の素読会頭を引受けて世話する、というものである[61]。ここに見るように稽古人の教育は本来は第3ランクの教授手伝の担当なのであり、第1・第2ランクの教授方には専門分化は求められておらず、種々の課題に対応するのは当然の前提であり、国家機密を含んだ翻訳御用が彼等の主要任務とされていたのである。「研究」といったものは全く考慮されていないか、翻訳作用の中に完全に解消されてしまっている。 同時に古賀頭取がこの伺いの中で、洋書の開板時の許可制度の件を述べているように、蕃書調所は、社会に対しては幕府の情報統制機関としての機能を持たされていたのであり、その後一貫して洋書の翻刻・翻訳に関する検閲をおこないつづける。そしてこの機能は大学にうけつがれ、明治2(1869)年2月の新聞紙大学取締令、同年5月の出板大学取締令となっていく。 さて、国家権力にとって情報の迅速な入手はその存続の根幹にかかわる課題であるが、この業務に深く携るのが調所・開成所の教授方なのである。『日本洋学編年史』586頁の安政3(1856)年是年の項には、「調所に外国の諸新聞紙を交附して翻訳せしめ、外国の事情・形勢を知るの一方法となす。但し翻訳は秘密事項となす」とある。出典を詳かにしないが、調所の性格からすれば当然ありうべきことなのであり、しかも隣国清国ではアロー号事件に端を発する第二次アヘン戦争が展開している最中であった。この戦争は1860年、英仏連合軍の北京攻略で終止符をうたれるが、同年8月横浜に出張中の教授手伝津田真道は戦争の様子を新聞紙より訳出し、古賀頭取に提出しているのである[62]。 当初幕閣は中国で刊行されていた英字新聞の調所教授方の翻訳から情報を入手していたが、横浜では文久元(1861)年10月に『ジャパン・ヘラルド』が、翌2年春に『ジャパン・エクスプレス』が創刊されるや、当然同紙の翻訳をも命ずるのであった。即ち、文久2年6月頃、老中は神奈川奉行に対し、「神奈川表在留外国人どもの内、御国新聞誌仕立売出し候もの有之趣相聞候問、廉立たざる様通詞とも自用の積にて買上、翻訳致させ出さるべく候事[63]」と達している。これは神奈川奉行所内での翻訳を命じたものだが、調所においてもこの年から横浜新聞を訳出したことがわかっており[64]、その後調所・開成所翻訳に一元化される。 翌文久3年に入ると、横浜外国新聞情報は死活的な重さを持つものとなった。生麦事件への幕府賠償を求めての英国艦隊の横浜臨戦態勢と薩英戦争によってである。当時教授手伝だった加藤弘之はその時のことをこう回想している。「英国軍艦中ノ一ガ急使トシテ鹿児島カラ横浜ニ向ケ槌カ六七日位デ走航シテ来タ、ソコデ横浜ニアル所ノ和蘭文ノ新聞[ママ]ガ直ニ号外デ戦争ノ概略ヲ報告シタ、伍テ江戸政府ハ此新聞ヲ直ニ前陳蕃書調所(正しくは洋書調所)ニ下シテ翻訳ヲ命ジタ、孝平男(当時数学教授出役)ト僕トノ両人ガ大至急翻訳ノ命ヲ受ケテ徹夜デ翻訳シテ政府ニ出シタコトデアッタ[65]」と。 この文久3年6月頃より、前年から開始した横浜英字新聞の翻訳事業が調所の中で組織的定期的に遂行されるようになった。毎号日本関係の記事を抄出し、老中を始めとする幕閣の回覧に供するのである[66]。組織者は柳河春三、対象とした英字新聞は同年5月に創刊された『ジャパン・コマーシャル・ニュース』(『日本貿易新聞』)である。同紙が慶応元(1865)年4月末で中絶し、7月『ジャパン・タイムズ』(『日本新聞』)として再刊された後は同紙の翻訳となり、あわせて同時期から『ジャパン・ヘラルド』(『日本新聞外編』)の抄出もおこなうのである。この作業に従事した人々は、『貿易新聞』では、柳河春三・内田弥太郎・箕作麟祥・竹原勇四郎・堀達之助・加藤弘之・薗鑑三郎.渡辺一郎.石橋鎗次郎・乙骨太郎乙・外山捨八・春田与八郎・黒沢孫四郎(のち河津祐之)・堀越亀之助(=英之助)・伊東祐太郎.小川吉之助の面々であり、イギリス学科総力を挙げての基本業務である。当然献上本・控本の浄書作業が伴っており、これには柳河との関係が深い桂川甫策やフランス学科の小林鼎輔・オランダ学科の杉山三八が協力する。 また慶応元年7月以降の『日本新聞』『日本新聞外編』の訳出に従事するのは、柳河を中核として、春田与八郎・石橋鎗次郎・内田弥太郎・外山捨八・箕作杢吾・黒沢孫四郎・薗鑑三郎・渡辺一郎・鈴木唯一(=広瀬唯一・石川長次郎・小川吉之助・堀越英之助・川本清治郎(川本幸民の長子)、加藤弘之の人々である。ほとんどがイギリス学科の面々だが、石川長次郎[67]は福山藩士で、当時数学教授出役の身分であった。柳河は安政4(1857)年、西洋数学を洋算と称して紹介した最初の出版物である『洋算用法』を刊行しており、数学に関しても造詣が深かったので、その関係からであろう。 但し、調所・開成所の情報翻訳業務は、これ以外にも多々存在したことは、文久3(1863)年1月、外国奉行が老中に対し、「昨年九月以降数次にわたって洋書調所に英国刊行新聞を翻訳のため廻している。完訳次第当奉行所より提出したいのに、未だ一通も差越さず[68]」と不平を述べていることからも窺える。あらゆるものが調所に廻され、翻訳を求められる。 ところが、慶応3(1867)年に入ると更に幕府の要求が厳しいものとなる。十五代将軍慶喜は京坂の地において政治のすべてを切りまわさねばならず、必要とする政治情報の欠如と下支えをする諸機関が存在しないことに悩まされる。同年5月、京坂詰奥右筆は江戸同役宛に、「外国発刊新聞紙と横浜新聞紙の翻訳はこれまでも届けられているが、以来別て心附、外国人差出次第至急翻訳致し、次飛脚の度毎に脱漏無き様差越すよう[69]」京坂詰老中板倉伊賀守より指令ありと書通、これを受け、江戸では、開成所翻訳を二部とし、また横浜で同年1月よりべーリによって刊行されていた邦字新聞『万国新聞紙』の2部買上げの措置をとった。共に1部は直ちに京坂に送付するためである。 ここに見る幕府機構江戸・京坂二元化問題は、ひいては第二開成所の大坂設立の動きに発展する。その総責任者として教授職津田真道と同並小林鼎輔が9月現在挙げられているが[70]、津田は、既に将軍のブレインとして奥詰並(5月任命)となって活動していた西周と同一の働きを期待されていたのであり[71]、小林はフランス語科の統轄者として江戸では不可欠の人物だったのである。 ところで、調所は国内の懐夷意識や排外思想を啓蒙・教化する機能も持たされようとしていた。安政5(1858)年末、古賀頭取は従来の別段風説書のオランダ語原本を蕃書調所に下附してほしい、調所において翻訳・開板したいのだとの伺書[72]を老中に提出している。このことは、オランダ側が安政6年分(長崎通詞訳)までで諸外国の嫌疑を恐れ提出を打切ったため立消えとなったが[73]、幕府側も自己の政治的立場を強化するために積極的であり[74]、万延元(1860)年には『バタヒア新聞』を調所に下附[75]して翻訳を命じ、文久2年には「上木」のため漢文新聞の輸入を神奈川奉行に命じている[76]。この動きの中で、文久2年1—2月の『バタヒヤ新聞』[1]、同年8—10月の『海外新聞』の調所開板となるのであった。また清国で宣教師等が発刊していた『中外新報』『香港新聞』『六合叢談』『中外裸誌』等のキリスト教部分を削除した漢文新聞の訓点本も調所から次々と刊行される。 但し、政治目的をもっておこなわれる事業は、政治の変化に敏感である。ジャワ・オランダ・ニューヨーク諸新聞の翻訳・開板は文久3(1863)年に入ると全くおこなわれなくなり、日本人にとって形式内容共になんら抵抗のない漢文新聞も清・同治元(1862)年11月のものがその最終号数となったのである。文久2(1862)年末、朝廷に対し奉勅撰夷を約束した将軍家茂は、穣夷の嵐の吹きすさぶなか、翌年2月上洛するが、同月西洋医学所は医学所と改名された。大学史の通常的記述では飛躍的発展と特筆される文久3年9月の洋書調所から開成所への改称も、政治史的に見るならば、時勢へのそれなりに賢明で已無き対処だったのである[77]。 幕府の調所・開成所に対する情報要求は以上に尽きるが、この節の最後に教授方の立場から少しく見ておこう。 文久2年に開始した横浜英字新聞翻訳御用は、他の「内密御用」と多少性格を異にする。普通は極秘情報の漏洩は本人の肉体的生命にかかわることになるが、この場合には他の日本人でも入手し、速度は相当遅くなるにしろ翻訳し得るものであった。従って、幕閣に提出した翻訳の控はそれほど秘匿されず、調所・開成所の全メンバーが見ることが出来るようになっており[78]、また初期からツテをたよって写しに来る諸藩の周旋方等により謄写されていったのである。柳河は慶応元(1865)年8月頃会訳社を組織し、半年分会費2分を納める社員には控の謄写を許可する制度を整えた[79]。これにより資金が蓄積出来るとともに、諸藩の最も政治情報に精通している人々との情報ネットワークが形成されていく。更に柳河は同年11月、会訳社同人が、それぞれ入手した極密情報を随時記入し、また来社して閲読できる記録帳制度を創出した[80]。そこには慶応2年9月以降、京坂の地に留りつづける西の報告もキチッと書き込まれていくのである。幕府内の情報翻訳機構の開国論者メンバーが、それなりに情報を独自に収集していくならば、その次に来るものは、日本で最初の本格的新聞となるだろう。柳河が主幹となって慶応4年2月24日に創刊する『中外新聞』がそれである。 5 政治要請に坤吟する開成所前節で我々は、調所・開成所の第一の任務は、洋学の知識を以ての幕府奉仕であることの一端を見た。ここではこの問題を、外交と軍事という国家権能の二大分野から検討してみよう。蕃書調所創設当初は、諸外国との通商条約締結がこれほど早くなるとは予想されていなかった。阿部正弘を始めとする幕閣は、開国から次のステップに、日本の主体性を以て移行し得るためにこそ、調所を開設したに違いなかった。しかし現実はそうはならなかった。安政5(1858)年6月から9月にかけての五カ国条約の調印、7月の外国奉行の設置、翌6年6月の開港と自由貿易の開始は、調所教授方の総動員によって初めて可能となったものであった。市川斎宮の日記でも、安政5年では「6/23西周助来訳支那英国条約」「7/2高畠(五郎)行魯船訳条約」「7/13薄暮急翻訳」「9/25会訳処出勤」、安政6年では「1/29御城御用、高畠・杉田(玄端か)」「2/9御城出勤」「2/U高畠来告神奈川行」「2/16高畠従神奈川帰」「4/2御城御用」「4/21御城御用」「4/22御城御用」「5/27御城御用」「6/1御城御用」「6/3御城御用」「6/7御城出勤」「6/15御城御用」「6/18御城御用」「6/19御城御用」「6/21御城御用」「6/21御城御用」「6/25御城御用」「7/8高畠行神奈川」「7/n御城御用」「7/17御城」「7/25御城」「8/24御城御用、仏蘭西条約宅下」と矢次ぎ早に外交文書翻訳業務が現れている。外国奉行所は城中にあるので、教授方の人々は調所職員を同伴して登城、隣室に徒目付・小人目付等が控える中で翻訳するのである[81]。 この業務は最重要のものであり、どのような教授方にも課せられた。盛岡在国時の万延元(1860)年2月、教授手伝出役の下命を受けた大島惣左衛門(高任)は10月に出府するが、同年11月26日には蕃書調所勤番肝煎より「明二十七日御城に於て孛漏生(プロシア)国条約蘭文翻訳有之候間、朝五時早メ調所揃に付御出勤成さるべく候[82]」と達せられている。 このような経緯の中で、安政6(1859)年7月には高畠五郎他4名が、また9月には手塚律蔵が外国奉行所手附とされて調所の活動に従事することが完全に不可能となる[83]。これを全体の中でみると、同年末現在、調所の教授方定員教授職2名、同並1名、同手伝14名、同手伝並5名、合計22名なのに対し、31パーセントに当る7名が、籍はあるものの「外国奉行手附除切」になっているのである[84]。この時点での全員の名前は明らかにはならないが、万延元年末現在、外国奉行所の翻訳業務に頻繁に名前の出てくる高畠五郎・手塚律蔵・杉田玄端・箕作秋坪・村上英俊等が該当するのではなかろうか。また寺島宗則は安政6年7月、外国奉行の命によって横浜運上所の訳官となり1カ年勤務している[85]ので、除切の1名に該当する。 スタッフ7名の「除切」によって他の調所教授方の外交文書翻訳業務が免除されないことは、さきの大島の例を見ても明らかだが、熟達者の希少なフランス語の場合には、外国奉行所御用が中心となった村上以外に、文久2(1862)年3月、教授手伝出役入江文郎が外国方翻訳掛兼務[86]を命ぜられる。 調所から外国奉行所への「流出」はその後も続き、万延元(1860)年11月には教授手伝並出役の浅井尚吉(大井尚吉)と句読教授出役の小林弥三郎(精錬方出役小林祐三の子)が外国奉行手附横文認方出役となって「除切」とされ[87]、その後も教授手伝並出役千村五郎、調所書籍調出役陶山淳平、精錬方出役織田房之助(高家の人間)等が同じ認方出役に次々となっていった(この5名は元治元年11月、「開成所の方は全く名目のみ」だとして出役御免を申渡される[88])。 更に調所にとって打撃となったのは、文久元(1861)年12月に出発した遣欧使節団一行に、蕃書調所に所属する寺島宗則と箕作秋坪の両名が反訳御用として加えられたことであった。この1年間、相当の力量低下となるからである。 文久2年12月、調所は、現在英学教授手伝出役2名、同手伝並出役3名だが、彼等は「御急ぎ翻訳物銘々多分に引請、必至骨折」っており、稽古指導に手が廻りかねる、このため「稽古も仕らず、書籍を懐中いたし其侭空敷罷帰り候者日々有之由」との理由を以て、6名の英学教授手伝並出役任命を伺うのであった[89]。現実の実務の要請と教育との矛盾を如何に解決するか、残存するスタッフのレヴェルが低下する中で重苦しい課題がのしかかってくる。 寺島は文久2年12月帰国し、翌3年3月には鹿児島に呼び戻されるので、調所に関係するのは、安政3(1856)年4月教授手伝任命から足かけ8年(但し安政4年春から6年春は在国、安政6年7月から1年間運上所勤め、文久元年12月より1年間は在欧)のことになるが、「教育の方法杜撰にて、猶漢書を読むが如し。故に進学甚だ少し。是西洋学校の教授法を知らず、且教授未だ其任に堪へざるを以てなり。……開成所創立以来八年にして未だ学功の挙るを見ず[90]」と手厳しく批判している。また元治元(1864)年4月から12月まで開成所頭取を勤めた元軍艦奉行の木村摂津守も、回想録の中で、「今は昌平坂学問所と同じく林家之を管掌し、其下に頭取数人と教授職以下の学士ありといへ、其局務振はずして、一文具たるに過きず。是れ計資の乏しきに因てなり、歎すへし[91]」と率直な印象を述べている。 開成所と外国奉行所の緊張関係は依然として続いていく。箕作麟祥は文久3(1863)年6月、前年末幕臣に列した祖父阮甫が没したのを承け、同年12月家督を相続し開成所教授見習となり、堀達之助とイギリス学科の統轄者として活動するが、元治元年10月には叔父の箕作秋坪とともに外国奉行所に転役となり、自分は外国奉行支配翻訳御用頭取に[92]、秋坪は外国奉行支配調役次席翻訳御用[93]となったのである。更に慶応元年3月には杉田玄端も麟祥と同じ外国奉行支配翻訳御用頭取[94]に転役する。更に慶応3年6月には乙骨太郎乙が徒目付を経て外国奉行支配調役[95]に、8月には黒沢孫四郎が外国奉行支配反訳御用[96]に、そしてその後近藤鎮三が通弁[97]になるのである。 このような中でも、開成所にとって最も不本意な人事は堀達之助の場合であったろう。堀は文久3(1863)年9月、教授職に昇格し、開成所教授方のトップの一人となっていたが、慶応元(1865)年7月、箱館奉行手附を命ぜられ、9月同地に赴任する[98]。それは、数えで21歳の箱館奉行所通弁御用立広作(遣欧使節団で通弁を勤めた)がカションよりフランス語を習っており、新規事業の横須賀製鉄所詰通弁として江戸に移動することに伴っての人事である[99]。親仏外交と幕府の軍事政策がすべてに優先させられるのであった。 なお、外国奉行所人事に関しては、神奈川奉行所も含んで見ておく必要がある。佐倉藩は蘭学者を輩出した譜代藩であり、蕃書調所にも安政3(1856)年に手塚律蔵(文久2年帰藩)と木村軍太郎(文久2年病死)が入った後、文久2年2月には大築保太郎・佐波銀次郎・荒井鉄之助が教授手伝出役として採用され、その後兼松延八郎も入ることとなるが、慶応3(1867)年末現在では、陸軍に移った大築を除き、佐波・荒井・兼松の3名はいずれも神奈川奉行手附翻訳方出役を勤めていたのである[100]。 調所・開成所と軍事の問題は更に深刻であった。幕府としては安政4(1857)年1月開校の蕃書調所、安政3年4月設置の講武所、安政4年4月始動の軍艦操練所と3つの文武直轄機関を創ったのだが、陸海軍共に西洋科学技術を前提とする以上、当初より洋学者の協力が不可欠であった。安政3年教授手伝出役となった村田蔵六(大村益次郎)と原田吾一の内、村田は早くも翌4年11月講武所に出役替となり、原田も万延元(1860)年閏3月には講武所が主担当となった。また、安政3年教授手伝出役となった東条礼蔵は同じく翌4年11月、軍艦操練所教授方出役となる[101]。但し、この時期はこの程度に留っていた。 しかしながら、文久2(1862)年、幕府が文久改革を断行、歩騎砲の三兵取立てを開始するや、事態は新たな段階に入るのだった。西洋軍制の本格的研究と軍事書翻訳のために洋学者の大々的動員が緊急の課題となるからである。 大鳥圭介は調所・開成所とは関係をもたず、江川塾の鉄砲方附蘭書翻訳方出役を勤めていた人物だが、彼は文久3年8月20日、海陸軍兵書取調方出役に任ぜられ、本格的に幕府陸軍軍制改革に参加し始める。この同じ海陸軍兵書取調方に、調所・開成所からは同日ないし少し遅れて鵜殿団次郎・大築保太郎[102]・岩間久之助[103](句読教授出役)が出役を命じられる。鵜殿は手塚律蔵塾に学び、特に数学・航海術にすぐれていたため、勝の推薦により文久2年3月、調所数学教授方出役となっていた人物である[104]。そして彼は前月同役に任ぜられた神田孝平とともに数学科の立上げに尽力している最中であった。この内、鵜殿は元治元(1864)年12月[105]、大築は慶応元(1865)年1月[106]、共に召出されて幕府直参となり、歩兵差図役(大築は同勤方)のポストを与えられる。市川斎宮の日記によると、8月20日、神田孝平も海陸軍兵書取調方出役となった旨の記述があるが、神田は同年10月には開成所寄宿寮頭取となっているので、出役のまま終ったようである。 また調所関係者として同役に任ぜられた人物に高畠五郎と原田吾一がいる。高畠は籍は調所にありながら外国奉行所の方で利用されていたが、8月20日に海陸軍兵書取調方出役となり、慶応2(1866)年12月には騎兵指図役勤方(元治元年9月直参)に任ぜられる[107]。 原田の場合には事情が更にこみいっている。彼の肩書もずっと調所・開成所教授手伝出役のままでありながら、文久3(1863)年8月20日海陸軍兵書取調出役に任ぜられ、そして同年末には鎖港談判使節団に加わって渡仏する。彼はオランダ留学生に合流して勉学したいと切望し、池田長発・河津祐邦両使節も元治元年5月パリにおいて了承、帰国した両名は直ちに原田オランダ留学の措置を上申した。しかしながら海陸軍兵書取調出役に任ぜられている以上、人事権は池田・河津の両名にではなく、陸軍奉行に属している。今回の措置は不当であり呼び戻すべきだとの強硬意見が認められ、原田には帰国命令が発せられ[108]、慶応2年1月彼は帰国せざるを得なかった[109]。当然帰国後は軍隊に関係し、同年9月、召出されて直参となり、砲兵差図役頭取勤方[110]に任ぜられた後、翌3年7月には軍艦役並格海軍生徒取締(同役が鵜殿団次郎)を勤めることとなる[111]。 文久2(1862)年の幕府三兵取建てにつづく第2の開成所への甚大な影響は元治元(1864)年6月から始る幕府の筑波天狗党追討戦争とからんでいた。蕃書調所は文久2年5月洋書調所と改称、一橋の新地所において規模を一新して発展を図り、創設以降の古賀頭取が退いて、同年11月からは林家が調所掛りとなり、翌3年2月より学問所付とされたのである[112]。だが元治元年12月幕府陸軍奉行・軍艦奉行は連名で、海陸軍教授所を開成所と合併したいと幕閣に要求する。その理由は追討戦争での次の如き苦い経験からである。即ち「御追討の節も兼て測量学地理学器械学築城学等心得候もの無之に付、地理遠近の差別無く狸りに空弾を相放し、且賊徒埋伏の処見分し難く、器械の義に付ても其時々破損及候ても取繕候者も御座無く、塞柵取建候節も時日を移、機会を相失候等」の事件がおこった。これには海陸軍の兵学校を一カ所に取建て学術を盛んにすることが必要だが、中々容易ではない。他方開成所は洋学熟達の者多人数出役し、海陸軍学科の書籍等取調べさすことも十分可能なので、「開成所之海陸軍教授所一纏に御開相成候義至極御良法」だ、と主張するのである[113]。一言でいえば、開成所の軍学校への全面的転化を求めるのであった。 この結果、慶応元(1865)年閏5月、林家の開成所御用掛りは解除されて、陸軍奉行(ひきつづき7月には海軍奉行も加わる)が開成所御用を兼帯することとなり[114]、更に慶応2年第二次長州戦争に幕府軍が完敗した後は、同年10月、砲兵差図役頭取の栗本貞次郎に始り次々と幕府陸軍幹部が開成所頭取(複数制)に就任することとなる。また幕府は仏国軍人指導による仏式洋式軍隊創出のため、まずその前提としてフランス語を解する士官候補生を養成すべきだとして、開成所のコースとは別個に慶応元年4月より横浜語学所を設立、寄宿舎(初代舎長が御持小筒組差図役並勤方の栗本貞次郎)制度下でのフランス語教育を開始したのである[115]。 この結果がどうなったか、開成所の各学科ごとにかいまみてみよう。 精錬・化学は軍事化学に直結することによって影響がはなはだしかった。最初の精錬方出役になった小林祐三は早くも文久3(1863)年7月頃鉄砲玉薬下奉行に転役となって以来、最末期まで火薬部門の実質的責任者となっていたし[116]、最も化学に精通していた宇都宮三郎は文久2年閏8月、教授手伝出役に昇格し同学科の中心となるかと思われたが、文久3年8月、海陸軍兵書取調方出役を命じられ、活動の場を開成所から陸軍所に全面的に移すようになる[117]。そして陸軍の人々に兵科化学を教えるとともに大砲鋳造の技術開発に全力をかたむけ、筑波追討から第二次長州戦争に参加、軍事技術者の道を歩むのである。但し肩書は最後まで開成所教授手伝のままであった。化学局の教授手伝出役の貝塚道次郎も慶応3(1867)年には歩兵差図役並勤方に転役し、幕府火薬製造所で活動していた[118]。 また「速力儀[119]」や「電気機[120]」等諸機械製作に熟達し、器械御用出役として文久2(1862)年6月以降活躍していた広瀬自  (津藩士)は、慶応元(1865)年閏5月直参となって鉄砲製造所器械御用を命ぜられることとなる[121]。 (津藩士)は、慶応元(1865)年閏5月直参となって鉄砲製造所器械御用を命ぜられることとなる[121]。更に、武田斐三郎は元治元(1864)年7月、箱館から開成所にまねかれて教授職並に任ぜられたが、1ヵ月後の8月には同職を解かれ、歩兵差図役頭取勤方として大砲製造所の頭取に任ぜられ、施条砲製造の責任者[122]となり、その後慶応2年4月大砲差図役頭取、翌3年5月砲兵頭と陸軍内で昇身していった。 このように、軍事偏重となった状況の下で、化学局に学ぶ人々は慶応3年には僅か4—5名となっていた[123]のである。 画学局では前述のように、出役2名の内1人の川上冬崖が慶応元年から3年まで、第二次長州戦争にかかわって動員されていたし、絵図調出役3名の内1人の舟橋鍬次郎は慶応2年には京坂の地で軍事的活動に従事し、翌3年には歩兵差図役並勤方に転役する[124]。 活字方では、榊令輔の下で協力していた関亮輔と大西伴之丞の内、関は元治元年10月大砲差図役下役並勤方に転じ、大西は慶応元年5月御徒となって[125]、1年以上明跡となった上に、補充されたのは1名のみであった。 各国学科の移動の全体はつかめないが、イギリス学科の教授手伝並出役薗鑑三郎は慶応元年12月出役を免ぜられ、慶応3年10月現在において海軍英国軍人伝習事業の翻訳掛頭取[126]を勤めており、また英三等教授だった吉田安太郎もこの時期同事業翻訳御用となっていた[127]。また同科の教授手伝並出役石橋鎗次郎は慶応2年4月騎兵差図役下役勤方[128]を命じられる。そしてドイツ学科の市川斎宮は慶応3年10月砲兵差図役頭取勤方[129]に、団源次郎は慶応2年4月撒兵組差図役下役並勤方[130]に、フランス学科の多門季三郎は同年8月撒兵組差図並勤方[131]にそれぞれ転ずるのである[132]。 他方、海陸軍関係の人々が開成所に入所・勉学する数は、特に軍事にかかわる数学とフランス語において顕著となってきた。慶応3年現在では数学科では日々150—160人[133]、フランス学科では日々200人[134]となっている。スタッフの欠如と生徒数増加との矛盾をフランス学科の例で見てみよう。同学科のトップは、慶応2年12月直参・教授職並となった林正十郎と入江文郎の両名であった。しかし、指導責任者の立場にある両名を幕府は軍事優先をつらぬき、慶応3年1月よりシャノワン以下来日した仏国軍事顧問団のための翻訳御用としてはりつけ、開成所より「除切」としたのである[135]。このため仏学教授出役の小林鼎輔と佐々木貞庵の両名を同年8月、直参・教授職並に昇格させたが、空いた仏学教授出役(定員4名)を人材不足で誰も埋めることは出来ず、結局同年12月末には、化学・蘭学両学科教授手伝出役の桂川甫策を仏学教授出役とするよう開成所当局は出願せざるを得なかった[136]。 6 実学と開成所では開成所は完全に幕府の軍事機構の中に包摂されてしまったのだろうか? だが、学問という本質的なものをかかえている以上、事の論理からいって簡単にそうはならなかった。第一に、軍事学校と開成所との合体案そのものは、開成所掛りの林家の反対によってそのとおりには実現しなかったのである[137]。林家というと洋学への本来的な敵対者というイメージが強いが、この時期ではそう単純なものではなくなってきた。前述の木村摂津守自身も、元治元(1864)年当時の林図書頭(式部少輔、晃)に関し、「開成所の総裁を兼しが、教官及び諸生徒、皆其方正私なきに服す[138]」と賞賛している。儒学自身が文と武の混淆を峻拒する傾向を有していた上に、同年11月制定の開成所規則にも、軍事関係の諸学科は全く建てられてはいなかったのである[139]。一面では現実への政治的対応であった前年9月の開成所への改称にしろ、その理由とされたのは、「実事実物に当り験察の工夫尤其専務」「総て天文地理を始め百工の技芸何れも此場所にて総括に相成[140]」るが故、換言すれば現実と結びついた実学を発展させるが故であった。更に安政2(1855)年蕃書調所創立時に溯ってみたところの設立精神も、小田又蔵の原案では「不便利の品は便利と成り、為し難き義は為し易く成り、無益の物は有益と成り、夫々人間の用に相立候様仕る可き義、此学の功能に可有之哉、易書に所謂開物成務の主意は全く此処と相聞[141]」と定式化され、同年9月の古賀頭取伺書でも、取建ての主意は「海内万民の為め有益の芸事御開の訳[142]」と断言されていた。 学問が民衆の生活と幸福に結合させられた実学として捉えられている時、政治との関係はおのずと緊張をはらんでくる。 物産学を確立するため老齢をおして出府してきた伊藤圭介は、物産学に対する幕府の消極性と政策の一貫性の無さへの強烈な不満を内に含みながら、文久2(1862)年12月、「物産学に付存寄の趣申上候書付[143]」を当局に提出する。伊藤は「物産学の儀は万国の品物一切草木鳥獣虫魚金石等多識の学に候処、書物と実物と参考の上鑑定仕候義に候えば、右要用の物産書籍は勿論、動物植物金石等実物多大に取集め相貯へ置申さず候はでは、名実研窮の義も行い難」しと、資料収集の重要性を強調、当面焦眉の教授方洋書中の諸物産名目を学問的に確定するためにもこれは不可欠だ、と述べるのである。そして彼は以下の諸点の実現を要求する。 [一] 欧米への物産関係書籍の注文 [二] 国内産の動植物及び物品の収集と蓄積 [三] 物産調査のため各地への職員派遣 [四] 植物栽培場所の確保 [五] 諸外国から鑑定のための諸金石の取寄せ [六] 動物の剥製収集と飼育場確保 [七] 調所による物産会・博物会の定期開催 [八] 蝦夷地物産の収集と蓄積 [九] 小笠原物産の収集と蓄積 [十] 諸外国からの物産の収集と蓄積 伊藤は、このような活動を恒常的に遂行する中で、初めて「海内海外の物産も明白に相成、自然貿易の基にも可相成、尤食用薬用其外民用有益の品物相増、第一御国益に可相成」と見通すのである。 従って、彼が愛弟子の田中芳男等とおこなった第一のステップが、各国からもたらされた草花の栽培とその有用性の観察・調査だったのであり、彼が文久3(1863)年に入ってからの江戸の異常な情況に厭気がさし、病気を理由に同年3月帰国してからは、田中が、柳河春三(名古屋出身で圭介の門弟でもあった)や高畠五郎・杉亨二等の協力のもとに事業を精力的に継続する。 栽培された草花の種子は、文久2年9月米国よりの64種、同年12月箕作秋坪持帰りの185種、同年冬英国よりの74種、文久3年2月仏国よりの観賞用各種球根、同年6月仏国よりの110種、元治元(1864)年2月ロシアよりの49種等々、非常に多種多様なものであった[144]。これら草花には一つ一つ調書が作成され、リンネの分類、ラテン語名、オランダ語名、和名が書き込まれるとともに、発芽の時期、葉の形、花、結実などが記録されていった。当然色彩と形状が基本となるため、物産方は画学局に依頼し、花の形・実の形を精密な植物画として仕立ててもらうのである。記録から見ると「本草図譜」という形に纏め上げる計画だったようである。慶応3(1867)年まで画が存在しているので、幕末のぎりぎりの最後までこの作業は継続していたこととなる[145]。 但し、輸入種子だけが栽培され調査と記録の対象になったのではない。幕末期に入ってきた各種の外国産草花は勿論のこと、ミカン・ダイダイ・ユズ等の在来種のもの、蝦夷地植物、そして小笠原産植物も多くそこに含まれていた。また植物にとどまらず小動物や海洋諸生物にも範囲は広がっていたのである。小笠原産諸品に関しては、中浜万次郎[146]や、息子の一郎が通詞で調査隊に加わっていた堀達之助[147]が提供し、遣欧使節団では箕作秋坪の他に医師の高島祐啓がセイロン島のカメレオン[148]を、遣米使節では成瀬善四郎がワニ[149]を提供し、蝦夷地物産では松浦武四郎が協力している[150]。また草木好きの奥高家2700石の織田宮内少輔のコレクションは物産方にとって極めて有益なものであった。 更に献残屋からウミソウメン[151]を入手したり、両国で見世物に出ていたニコブラクダを写生したり[152]、医学館主催物産会出陳品を写したり[153]、あるいは笹子峠へ出張しての臨写[154]も行っていた。 このように物産局は広く博物学的な資料収集・調査・研究を行いつつも、一方で薬用植物・食用植物の栽培を試み社会への還元を図っていたことは、次の史料[155]からも明らかである[3]。

物産局は、業務を本格化し、広い土地の中での植物研究栽培を実現するため、慶応2(1866)年には雑司ヶ谷御鷹部屋組屋敷を「開成所物産植物場」として受取った[156]。更に翌3年2月には、本格的事業には隣接地の御鷹部屋跡地も必要だとして要求するが、その理由を「差向カミツレ亜麻等各国の名産、種々仕置方可仕心組にて、夫々蒔付方割付、年々上り高概算仕候処、御利益筋不少、且僻地窮民も舶来高価の薬品を容易に相求め候事出来、格別の御仁恵相成るべき儀に御座候[157]」と述べている。 開成所当局も物産局の活動を評価し、元治元(1864)年8月、物産学出役4名定員のところ、伊藤圭介と足立栄建は昨年病気のため出役御免となり、現在では出役の田中芳男と物産学が得意のオランダ語句読教授嶋主馬助の両名が「諸事引請罷在、教導筋は勿論、草木培養方迄一ト方ならず骨折、御取締向等相立て行届候者」との理由で、両名の手当改善と、役名を「開成所物産学教授出役」と改称したいと出願した[158]。 しかしながら幕府当局は、手当改善は認めたものの、次のような理由を以て学科設立は拒否したのである。即ちそれは、「物産学の儀は彼我の風士も違ひ、加之是迄生育致させ候品には尋常のもの而巳に有之、御国薬品に相用候は大体漢土の品多く、西舶渡来の品は稀に有之、左候えば差向御用にも相立不申、学科当節諸般御入費多、百事多端の折柄、厚く御世話有之候にも及び申間敷[159]」というものである。財政難という古今共通の名目とともに、西洋物産研究に対する極度の軽視が歴然としている。 だが、幕府は、慶応元(1865)年、仏国公使ロッシュの勧めに応じ、西洋物産の大展示会たる1867年のパリ万国博覧会に参加することを決意し、併せて幕府の外交的地位を向上させようと狙うのである。 万博事務の総括は外国奉行所がおこない、清水卯三郎他1名に出陳物品を請負わせるとともに、町奉行所には芳艶・芳幾・国周・芳虎・芳年・立祥・芳員・貞秀・国貞・国輝への浮世絵注文を依頼したり[160]、勘定所には「土地より生産の分」、目付方には武器宮室服飾類の取纏めを頼むなど[161]、慶応2(1866)年に入ると繁忙をきわめることとなる。開成所へは、集荷物品の展示会場の提供、実測日本地図の用意、「御国内景色宜敷場所模写」の油絵製作、そして学術出陳品としての昆虫標本の作成等が要請される。 従って同年2月から5月にかけ、田中芳男・鶴田清次郎(開成所調役兼物産学出役当分助)・阿部友之進(物産学世話心得、阿部将翁悴)の3名は、昆虫を捕捉すべく、「物産取調御用」という名義をかかげ、伊豆駿河相模下総の野山をかけめぐることとなる[162](江戸帰着は5月18日[163])。 田中等物産局の乏しい人員での努力にもかかわらず、学術標本の点数はヨーロッパ的基準からすれば貧弱なものであった。仏人シヘリヲンは開成所で出陳予定物品を観覧した後の9月4日、「美麗の御品多分有之、宜敷候え共、金石草木其他天然物に到ては至て少く候間、猶御取集御差廻し有之様いたし度、右は欧洲おゐて只触目の美のみ喜び候ものも有之候え共、学術心掛候者は却て天然物を相好候間、成丈成丈くだけ沢山御差廻し有之度[164]」と強く不満を漏らしていた。自国自慢の「美麗」な物品・器物を出すことが博覧会だと信じ込んでいた幕府当局者の頭には、学術の国際交流の場でもあった当時の万博の機能を理解することは不可能であった。 次の問題は昆虫標本への田中付添問題であった。9月、外国奉行所は、「多数の昆虫標本は「損敗」しやすく、パリでの飾付の問題もあり、田中を付添わしたい」と出願するが、10月7日付で拒絶される。再度同月、「外国奉行支配向の者には、この標本の安全輸送に責任がもてない、専門家を付添わせれば、フランスで物産研究が出来る」との理由で出願、11月5日付の指令は、「開成所にて物産学相心得候者、御家人の内にて一人」派遣というものであった。だが、幕臣には適任者は存在せず、旗下家臣では身分上の問題があるということならば田中を「其身一代新規召抱」としてほしい、と3度出願、結局、召抱えは拒否、派遣は承認ということに決定したのはようやく11月21日のことである[165]。 田中は12月11日、英国船エゾフ号に乗込みフランスヘ出航するが[15‐2]、そのしなやかで強靭な感性を以て、香港を始めとする諸寄港地の植物・動物・海洋生物のあり方と人間とのかかわり方を克明に日記の中に記録しつづける[166]。そしてこの貴重な滞仏経験は、第1回内国博覧会事務局長や農商務省農務局長など、明治期の学術官僚として活躍する田中芳男を成長させるスプリングボードとなったのである[167]。 7 おわりに以上、開成所を教育史という分野史ではなく、幕末政治史・文化史の中で広く考える場合に必要となると思われる若干の論点について検討してきた。安政4(1857)年の開業式から幕府瓦解まで10年余という短い期間、政治の重圧と性急な諸要請の下で、よくここまでやってきたものだ、というのが率直な感想であろう。但し、寺子屋式の初等教育の上には、強固な師弟結合から成りたっている私塾と私塾ネットワークからなる中等教育制度が確立しており、そこを終了すれば、あとは実社会に出て経験によって各種の技倆を磨きあげていくほかないというのが日本的学問の伝統的あり方であった。では、長い歴史の中から、厳密な論理と無数の実験によって着実に形成されてきた体系的な近代西洋諸科学を学び取るべき高等教育を、その中等教育システムにどのように接合していくのか、開成所はその回答を出しえなかった。調所・開成所の教授方自身も、箕作麟祥の例に見る如く、一方では自分の塾を持ち、あるいは市川斎宮のようにそれを創りあげていった[168]。開成所は、この意味では学習者を全面的に包摂する近代的学校というよりは昌平黌的な性格に類似している。日本的な学問風土から考える時には、慶應義塾的な、発達した私塾からの高等教育への漸次的接近のコースも可能性としては十分にありえたのである。 また、化学局の例のように、軍事技術者の需要が急増した時すぐにガタガタになってしまうという、基礎的な化学研究と軍事技術者を始めとする諸技術者養成制度との関係のつけ方も未解決のままに終っている。 更に、当時3千万の日本人の中での一握りの洋学者は、今日では想像することの不可能になった卓越した知的エリートであった。彼等の強烈な西洋志向は一方では藩内身分制への嫌悪と脱籍となり、他方では、幕臣への登庸を自らの抱負実現への捷径と思い込ませることともなる[169]。細川潤次郎は神田孝平・津田真道・西周と親交を結んだ幕末期を回顧して、「三子蘭方医士に学び、既に其業成りて、皆思うに以て有政(=政治)に施さんとす[170]」と述べているし、西も慶喜の近侍となった時期、「只今の処にては小生等宦官たるに過ざる而已、毫モホリチーキに相関することなし、是何ぞ蒼生に益あらんや、唯一所言有り、一年半の後、大君をして洋書の道理如何を解せしむれば、即ち稗益鮮なからずと為す。所謂先ず君非を格すの一つ  、是吾々の将来に望む所以也[171]」と津田に書通している。但し、このような性向と傾向は、うまずたゆまず青年を教育し成長させていく地道な教師という職業にとっては最適ではない。調所・開成所教授方の移動率の高さの一因はここにも起因してはいなかっただろうか? 洋学者内の社会的分業形成にはもう少し時間をかけなければならなかった。 、是吾々の将来に望む所以也[171]」と津田に書通している。但し、このような性向と傾向は、うまずたゆまず青年を教育し成長させていく地道な教師という職業にとっては最適ではない。調所・開成所教授方の移動率の高さの一因はここにも起因してはいなかっただろうか? 洋学者内の社会的分業形成にはもう少し時間をかけなければならなかった。とはいうものの、蘭学だけの語学知識を、ごく短期間に英・仏・独語知識へと発展させ、その内容を正確に理解した上で日本語に正しく翻訳し、更にそこで言及されている科学的技術的な諸実験を、なんとか器械と道具を考案し、自らの手で追試を成功させるまで到達し、学生が外国人専門学者の講義を正しく理解できるまでの各種学術インフラを創出しえたことは、調所・開成所の名誉のために強調して、しすぎることはない。 そういった意昧では、文久2(1862)年閏8月教授手伝出役となり、その後慶応2(1866)年8月、直参教授職並、翌3年7月教授職、そして明治元(1868)年3月に開成所頭取となった柳河春三は調所・開成所の象徴的人物となるだろう。春三を直参・教授職並にしてほしいとの願書において、「蘭学英学通熟致し居候は申迄も無之、才力便捷にて数学化学物産学巧者に取廻し稀成人物[172]」と激賞されている通り、蘭英仏3ヵ国語に精通し、数学化学物産学にも所内で指導者的立場に立つことが出来るという異能の人物であった[173]。英語読解では会訳社の組織者となり、化学では湿板写真を成功さすべく汗まみれになって努力し[174]、物産学では田中芳男に助力し、人手不足の中、翻訳・研究・教育等のあらゆる面において、なにひとつグチをこぼさず的確に事を処理し、困難な事態を少しでも前進させようとした。 今日では、大学内ではこのような多方面の能力を有する人物を受容する場は、ただ「境界領域」なる言葉を残したまま存在しなくなった。だが、学問史のある段階では、どうしてもこのようなタイプの人間の全面的活動が要求されていたのである。柳河がいかに水を得た魚の如く、生気溌剌と活躍していたかは、『名ごりの夢』の中で、今泉みねが、「なんといっても、なつかしいのは柳河さん[175]」と述べていることからも想像できよう。その彼は『中外新聞』を明治元(1868)年6月に禁止され、明治2年10月には佐幕派の嫌疑をかけられ一時免官されるのである。 人は、長く生きようと短く生きようと一生で出来る仕事の量は一定している。明治3年2月、39歳の柳河は、同郷の友人宇都宮三郎と一緒にウナギ飯をたべながら、「ああうまかった」といって急逝したが、彼はその時までには、なすべき事は総て仕上げていた。 おのれがもつ諸能力を全面的に展開できる場を持つことが出来、そして老醜をさらす前にこの世から去れることは、ある意味では幸福なことであるだろう。そのような者は、死後、永遠に若いまま生き続けることが出来るのである。 | ||||||||||||||||||||

[蕃書調所]

1 『官板バタヒヤ新聞』(第一巻) 文久2(1862)年正月刊、蕃書調所、和装本、縦23.2cm、横16.0cm、吉野作造旧蔵、法学部附属近代日本法政史料センター(明治新聞雑誌文庫) 蕃書調所は安政4(1857)年に幕府が開設した洋学研究機関である。その名の通り、蕃書(外国の書物)の調査・翻訳が当初の使命で、19世紀に入って組織化された天文方の翻訳部門(蛮書和解御用)を受け継いだと言えるが、この時期の開設は嘉永6(1853)年のペリー来航を直接の契機としている。増大する外交文書の翻訳と国防のための西洋式軍事技術の導入が、急務の課題となったからだ。 一方、蕃書調所は教育機関でもあった。前年までに15名の教授・教授手伝を選定し、開校と同時に学生を迎え入れた。初めは幕臣とその子弟に限られたが、翌年より陪臣にも入学が許された。 蕃書調所は、文久2(1862)年に洋書調所、翌3年に開成所と名を変えた。名称変更はその実態の変化を反映している。開設当初は蘭書の読解が教育の中心だったが、やがて英・仏・独語が重視され、精煉方(のちに化学)、器械方、物産方、画学、数学など科学技術部門の学科が設けられた。もはや机上の洋書研究だけでは済まず、実験研究が不可欠となったのである。その後、慶応2(1866)年末に改革が試みられたが、間もなく幕府の瓦解を迎える。慶応4年6月、新政府は徳川家に対し、開成所と医学所を引き渡すように命じた。9月には新しい頭取が任命され、開成所は開成学校として継承された。 これに先立ち、医学所と昌平坂学問所が接収され、それぞれ医学校と昌平学校に名を変えた。開成学校を加えたこの三つの学校が東京大学の源流を成す。(木下) [幕府開成所]

2 島霞谷「徳川茂栄と蘭人化学教師ハラタマ」(額入) 慶応12(1867)年9月23日、湿板写真、額裏に「慶応卯年九月於開成学校 一橋大納言様 蘭人ガラトマン 島霞谷寫」の墨書あり、個人蔵 島霞谷(1823—1870)は画家・写真家として幕末期に活躍した。進取の気性に富み、写真と油絵をよくし、晩年は活版印刷活字の開発に取り組んだ。その才能を買われ、幕府開成所絵図調出役に採用されたのは慶応3(1867)年8月19日である。9月23日、一橋徳川家当主徳川茂栄が開成所を訪問、オランダ人化学教師ハラタマと会見したさい、2人の姿を霞谷が撮影した。裏に次の文字が記されている、「慶応卯年九月於開成学校 一橋大納言様 蘭人ガラトマン 島霞谷寫」。幕府瓦解後、霞谷は一橋徳川家に召し抱えられ、写真御用・地図御用を務めた。(木下)

3 島霞谷「幕府開成所内部」(複製) 慶応3(1867)年9月23日、湿板写真、個人蔵 [伊能忠敬の遺品]

4 彎  (わんか)羅鍼(木箱入) (わんか)羅鍼(木箱入)文政元(1818)年以前、真鍮、鉄、木の本体に布袋、蓋裏に「伊能勘解由老人遺物 文政元年戊寅四月十二日没年七十有四 老人以此羅鍼東自奥  津軽外濱西到九国二嶋種子嶋屋久嶋及伊豆大嶋八丈嶋蝦夷地悉測量之造輿地周以上 官余以其老人相信善私助造図事末後贈余此器以識永訣云 久保木太郎右衛門清渕」の墨書あり、木箱縦26.2cm、横15.1cm、高4.5cm、久保木太郎右衛門旧蔵、総合研究博物館地理部門 津軽外濱西到九国二嶋種子嶋屋久嶋及伊豆大嶋八丈嶋蝦夷地悉測量之造輿地周以上 官余以其老人相信善私助造図事末後贈余此器以識永訣云 久保木太郎右衛門清渕」の墨書あり、木箱縦26.2cm、横15.1cm、高4.5cm、久保木太郎右衛門旧蔵、総合研究博物館地理部門伊能忠敬(1745—1818)が方位角の測定に用いた方位盤の一つ。目盛りはクリノメーターと同じく、逆目にふられている。伊能忠敬から地図作成の協力者久保木太郎右衛門に贈られた。忠敬が本品を用いて作成した「伊能図」の忠実な模本「伊能中図」(縮尺2万1600分の1)も本学の所蔵になる。(西野) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |