十九世紀フランス美術における石膏複製と油彩模写——国立美術学校の「研究美術館」とブランの「模写美術館」をめぐって

|

三浦篤 大学院総合文化研究科・美術史学 |

はじめに——アングルの素描教育アモリー=デュヴァル(Amaury-Duval)の回想録『アングルのアトリエ』(1878年)は、19世紀当時のフランスにおける絵画教育の実態について教えてくれる貴重な歴史的資料でもある。晴れて弟子入りを許されたアモリー=デュヴァルに対して、厳格な師アングルが絵筆を握らせる前に課したのは、長期間にわたる素描(デッサン)の訓練であったが、それには3つの段階があった。最初の訪問の日に、「貴方に版画を数枚あげますから、それを模写するように。できたものを私に見せにいらっしゃい」と申しわたしたアングルは、まず紙挟みからラファエッロの原作に基づくマルカントニオ=ライモンディの複製版画を2点(キリストと使徒を表したもの)取り出した[1]。版画をもらったアモリー=デュヴァルが、喜び勇んで模写の修練に励んだのは言うまでもない。 さて、かなり長い間、版画に基づく素描(le dessin d'après des gravures)の訓練を積んだアモリー=デュヴァルは、次の段階としてラ・ボッスに基づく素描(le dessinn d'après la bosse)、すなわち古代彫刻の石膏レプリカ(les moulages en plâtre de sculptures antiques)に基づく素描へと進むことを許された。この段階にいたってアモリー=デュヴァルの耳に頻繁に入ってきたのが、半濃淡(demi-teinte)という言葉である。「石膏像は私の眼には、光の中では白く、影の中では黒いものであった。そしてかなり興味深いことに、実際のところ訓練されていない眼は、私たちが肉付け(modelé)と呼んでいるもの、すなわち半濃淡による光から影への移行を識別しないのである」[2]。石膏レプリカの素描は、半濃淡を用いた的確な陰影表現を習得することを目標としていたのである。そして第三段階が、生きたモデル(modèle vivant)を使った、自然に基づく素描(le dessin d'après nature) であり、その後でいよいよ絵筆を握ることになる。「モデルに基づいて素描し、そして色を塗ること! まさしくそれが私の野心であった。私の最初の欲望は満足した。しかし、なんと多くの新たな困難があることか!」、と自らの体験を振り返ってアモリー=デュヴァルは嘆息する[3]。 このように、絵画教育カリキュラムの中核を占める素描の段階的訓練において、複製版画と石膏レプリカを「コピーする(copier)」ことは、必須のプロセスであった。それでは、油彩による模写の方はどうだったのか。「アトリエでの授業は昼頃には終わった。私たちは暇になると、残りの時間は、巨匠たちに倣ってクロッキーしたり模写したりするためにルーヴル美術館に行くか、それとも美術学校の講義に出るかであった」[4]。事実、素描の全段階を終えると、油彩による頭部の模写をさせるのが通例であり、その場合、巨匠の作品もしくは教師自身の作品が手本となっていた。ただし、ルーヴル美術館に行く場合、アングルはラファエッロの部屋に直行せよとアドヴァイスはするものの、油彩模写に関しては積極的には勧めなかった。「巨匠たちに基づいて簡単なクロッキーをしなさい、と彼[アングル]は私たちによく言いました。それが巨匠の作品を注意深く見て、よく研究する手段です。でも、絵を[油彩で]再現するために時間を失うのは無駄なこと。忍耐力があればできることなのだから。そのやり方を探している間に、あなたたちは大事なこと、一言でいえば傑作を成すものを見失ってしまうのです」[5]。 名画を油彩で模写する教育的効果に対して、アングルの不信感はなかなか根深い。クロッキーせよとは、あくまでもデッサンせよと言うに等しく、線描による本質の把握こそが肝要であるという古典主義的な信念がかいま見える。このことは、石膏レプリカと模写画の性格の違いという本稿のテーマにも関わってくる問題で、両者ともに「複製」と言っても同列には論じられない。早い話、教育の場では、石膏レプリカをデッサンしても、模写画をデッサンすることはない。絵画を模写するなら、その技法が素描であるにせよ油彩であるにせよ、原作か複製版画からということになろう。そのことがまた、本稿で扱うふたつの美術館、国立美術学校に付設された「研究美術館」と、シャルル・ブランが創設した「模写美術館」の差異という問題にもつながってくるのである。 アカデミックなコピー——教育と蒐集問題となるふたつの美術館について述べる前に、フランスの美術教育における「コピー」の問題についていくつか確認しておこう。アモリー=デュヴァルが伝えるアングルのアトリエの教育システムは、決して彼特有のものではなかった。アルバート・ボイムは、19世紀フランスのアカデミックな絵画教育に関する先駆的な研究の中で、有力画家たちの私的なアトリエでの教育について調査しているが、初歩的なデッサン教育(複製版画に基づく素描、石膏レプリカに基づく素描、人体モデルに基づく素描という三段階プロセス)を始め、油彩教育や模写など、基本的な教育内容はどのアトリエも同様であったことを示している[6]。それは歴史画制作を目標とする、国立美術学校での公式教育につながっていくカリキュラムであった[7]。 そうした教育の中で、「コピー」の占める重要性は明白であろう。それは古典古代とイタリア・ルネサンスの美術における規範的な形態、形式を習得するために、必要不可欠な手段であった。複製版画や石膏レプリカに基づいて素描することは、人体を中核とする「自然」に相対する前に、範例となる形や構図を眼に焼き付け、手に覚えさせるプロセスであり、「自然」を理想化するための修正フィルターを予め植え付けることにほかならない。それを組織的な規模で行ったのが、私的な画塾や美術学校における教育プログラムであった[図1]。さらには、ルーヴル美術館で巨匠の模写を行うことが、作品との一体化による自己の芸術レベルの引き上げと、優れた油彩技術の習得を目指していたのは言うまでもない。

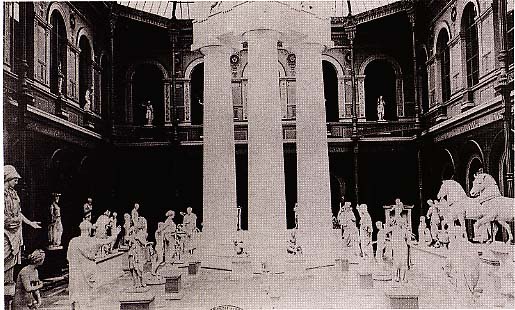

こうしたアカデミックな美術教育における「コピー」の理念あるいは意義は、例えば、19世紀後半に出版された『美術アカデミー辞典』の「コピー(芸術作品の複製)」の項目からもうかがわれる。 「良い模写、すなわち模写画家が範例として選ぶ巨匠の作品に匹敵するような真の芸術品を制作するには、ほとんど相容れない条件を合わせ持たねばならないであろう。原作のデッサン、彩色、制作手段を分析するにあたっては、ある繊細さを要しようが、それは最も経験を積んだ芸術家ですら稀にしか持ち合わせないものである。熟達した巨匠の技量における洞察力と巧みさ、と同時に諦念した上の服従、従順なる忍耐、昂揚した熱意が必要で、これらは例外的に才能のある若者の特性にほかならない」[8]。 「巨匠の表現手段の分析は、ある種の個姓的な優れた資質を自ら作り出すようになるために、もっとも有益な方途と思われる。(中略) 誠実かつ熱心に模写する者なら誰でも、いかにして模写した作品に精通するようになるのかを知っている。文学においてある作家の翻訳を試みるときに、その作家をよりよく知るように。 芸術作品を模写するのを学ぶことによって、その弟子は自然を模写することができるようになる。それは翻訳の能力を必要とするが、巨匠によって与えられた範例の学習こそが、その能力を発達させるのに特に適している」[9]。 「模写」という高度の技巧と忍耐を必要とする教育手段に対する信仰。巨匠の作品を範例として模倣、学習する有効性への揺るぎない確信。そして、この項目は最後にこう結ばれている。「このような精神においてこそ、フランス学士院の美術アカデミーは寄宿生たちに対して、イタリア滞在中に、巨匠の作品もしくは作品の断片をコピーすることを含む、義務的な学習プログラムを課している。美術アカデミーの見るところでは、このような勉強はあらゆる古典的な教育の補足として必要なのである」。ここでいう「寄宿生」とは、言うまでもなくローマ賞コンクールを突破してイタリアに留学し、ローマのヴィラ・メディチに設置されたアカデミー・ド・フランスで日々研鑽に励む芸術家の卵たちを意味している。古典的な作品の複製と教育という問題を歴史的に把握するためには、こうした制度ができた17世紀にまで遡らなければならない。 そもそも、ルイ十四世治下、1660年代にコルベールの肝煎りで「王立絵画彫刻アカデミー」が新たに復興される(設立は1648年)中で整えられた制度こそが、ローマの「アカデミー・ド・フランス」と「ローマ賞コンクール」であった。この留学制度は、むろんのこと才能ある若者を美術の先進国に派遣して、自己の芸術のために古典を研究させようという教育的側面も含まれてはいたが、17世紀当初から古代彫刻の大理石模刻や石膏レプリカ、イタリア・ルネサンス絵画の油彩模写を作らせるという明確な目的を有していた。実際、ローマの留学生たちは国王のためにのみ仕事をするのであり、館長の許可なしにはコピーも制作もできなかった。「すべては館長の命に従って、画家たちはローマにあるあらゆる美しい絵の模写を、彫刻家たちは古代彫刻に基づく彫像を、建築家たちはローマとその近郊の美しい宮殿や建築物の平面図や立面図を作ること」[10]が、義務と定められていた。つまり、この時点では教育よりもむしろ、名高い美術品のコピーを作らせて、フランスへもたらすことが重要な使命であったと言ってよい。留学生たちにとっては研究のためのコピーであったかもしれないが、本国では原作の代替品としての機能を果たしたのである。そうした複製品は、パリの「王立絵画彫刻アカデミー」のコレクションとして教育目的に用いられることもあったが、ヴェルサイユ宮殿など王家の館を豪奢に飾るためにも使われている。 ところが、19世紀の王政復古期に美術アカデミーと諸制度が復活するにあたり、留学生たちに課されていた複製制作の意味づけが変化する[11]。王家の蒐集品制作から、教育カリキュラムの一環へと重心がシフトし、例えば画家の場合、5年間の留学期間の内、油彩による模写は5年目の歴史画制作の準備のために、4年目にのみ課されるようになった。ボイムが指摘するように、模写の役割は自らのオリジナル作品を導くためのカリキュラム上の一段階になっていくのである[12]。とはいえ、「四年次の送品(envoi de quatrième année)」と呼ばれた模写画が、本国に送られて国家の所有になること自体はそれまでと変わっていない。そうした作品は、国家が注文して制作させたコピーとともに、これから検討する「研究美術館」、「模写美術館」の設立構想へとリンクしていく。かつて「王立絵画彫刻アカデミー」のコレクションであった名作の複製品もまた、オリジナル作品の蒐集がルーヴル美術館に吸収されたように、その機能と枠組みを変えて「複製美術館」という場に組み込まれていくのである。 国立美術学校の「研究美術館」(Musée des études)ポール・デューロは、19世紀フランスの複製による美術館の系譜をたどった論文の中で、国立美術学校の「研究美術館」に先行する注目すべき関連事象として、次の二点を挙げている[13]。ひとつは、「ナポレオン美術館」(Le Musée Napoléon)の間接的な影響である。ナポレオンが戦利品としてもたらした、ヨーロッパ各国からの戦利品で構成されたこの美術館は、ルーヴル美術館が一時期とはいえ内実として「ヨーロッパ美術館」に変貌したかのようであり、《ラオコーン》や《ベルヴェデーレのアポロン》、ラファエッロの《キリストの変容》やルーベンスの《十字架降下》など、現在では想像できないような作品群の展示が見られた[14]。こうした体験そのものが、帝政瓦解後に作品が返却された後でも、たとえコピーの形であれ、「夢よ再び」という欲望をかき立てた可能性があるというわけである。 もうひとつは、アレクサンドル・ルノワール(Alexandre Lenoir)の「フランス記念物美術館」(Le Musée des monuments français)の存在である。フランス革命期のヴァンダリスム(美術品破壊)から国家的文化遺産としての美術作品を保護するために、1791年にプチ=ゾーギュスタン修道院に設立されたこの美術館では、フランス中世彫刻のまとまった蒐集と展示が初めて試みられている。管理人に任命されたルノワールの基本的理念は、古典古代やイタリア・ルネサンスの美術のみならず、自国の美術遺産に対しても一般の眼を向けさせる啓蒙的、民主的な意図に支えられていた。「教育に対して開かれた書物」(Un livre ouvert à l'instruction)」[15]として読まれるべきその蒐集品は、歴史的、年代的な軸に沿って配置される体系性を有しており、その構想においては後の教育的な複製美術館の前身とみなすことができる。 さて、パリの国立美術学校は、「フランス記念物美術館 」を廃止したプチ=ゾーギュスタン修道院跡地に、ルイ=フィリップ7月王政下の1830年から移転していたが、1834年9月17日、その敷地内に「研究美術館(Musée des études)」あるいは「範例美術館(Musée des modèles) 」と呼ばれるひとつの美術館が誕生した。その実現に政治的手腕を発揮したのは、歴史家でもある時の内務大臣アドルフ・ティエール(Adolphe Thiers)であった。自身でも縮小模写、縮小レプリカによる一種のヨーロッパ美術名作コレクション、すなわちシャルル・ブラン(Charles Blanc)の言葉を借りれば、「約80平方メートルの空間に、ローマ、フィレンツェ、ポンペイとヴェネチア、ドレスデンとデン・ハーグ、ヴァティカンとエスコリアル宮、大英博物館とエルミタージュ、アルハンブラと夏宮……などを占めさせている」陳列室を有していたティエールは[16]、美術学校に彫刻、絵画の複製コレクションをもたらすために、積極的な注文制作を推進した。それは組織的、体系的な蒐集であったと言ってよい。 古典古代やイタリア・ルネサンスの彫刻に関しては、風景画家で1830年から美術監督官(Inspecteur des Beaux-Arts)も務めていたエドゥアール・ベルタン (Edouard Bertin)をイタリアに派遣して、多数の石膏レプリカを作らせた[17]。イタリア・ルネサンス絵画に関しては、当時ローマのアカデミー・ド・フランス館長の職にあったアングルの協力を得て、ラファエッロやミケランジェロの代表作の模写を企てている。とりわけ、ヴァティカン宮殿内の「署名の間」「ヘリオドロスの間」「ボルゴの火災の間」および開廊(ロッジェ)に描かれた、ラファエッロとその工房による装飾壁画群を、アングルの弟子であるポールとレイモンのバルズ兄弟(Paul et Raymond Balze)が中心となって、1835年から47年にかけてすべて模写したのは、まさに一大プロジェクトであった[18]。その全貌が1847年にパリのパンテオンで公開されていることからも、国家的事業であったことが理解される。 美術学校内の「研究美術館」そのものについては、1835年に学芸員ポストに就任した、ルイ・ペッス(Louis Peisse)の果たした役割が大きい[19]。ティエールの友人で、同じく教化的な意図を持つ複製美術館の必要性を理解し、かつまたイタリア・ルネサンス彫刻への趣味を共有していたペッスは、ティエールを継いだ内務大臣モンタリヴェ伯爵(comte de Montalivet)に宛てた1836年3月付の報告書「国立美術学校研究美術館の組織計画」[20]、ならびに1840年に雑誌『両世界評論』に掲載した一般向けの記事「国立美術学校、研究美術館」[21]の中で、複製による美術館構想と自らの考え方を詳しく説明している。 それによると、新美術館にはパレ・デ・ボザールの建物一階部分と旧プチ=ゾーギュスタン修道院教会堂内部が当てられたが、この時点で国立美術学校にはオリジナルの建築断片コレクション以外に、古代の建築と彫刻(浅浮彫、彫像、胸像など)の石膏レプリカが多数所蔵されていた。これらが中核となって、「研究美術館」の内実が整えられたのだが、古代彫刻の重要性を認めた上で、ペッスが特に重視したのがイタリア・ルネサンス彫刻の石膏像の充実であった。「ミケランジェロとフィレンツェ人たち」「15、16世紀のこの強力な流派」がコレクションに順次加わっていった結果は、ラネリー=ダジャンが作成した、19世紀末の時点での「美術学校礼拝堂に置かれた石膏複製と模写画の目録」からも明らかである[22]。こうした選択は単なる趣味の領域を越えて、ペッスが表明する美術館の展示目的とも関連している。すなわち、「選ばれた見本を通して、古代からわれわれの時代までの建築と彫刻の年代的、歴史的な展開を表すこと」、言い換えれば「石膏の彫刻陳列館(glyptothèque de plâtres)」、それも「包括的な彫刻陳列館ではなく、すべての国、すべての時代の傑作から選ばれた彫刻陳列館を作ること」こそ重要であった[23]。それこそが芸術家たちに範例となる作品を学習する場を与え、一般公衆には高貴で美しいものを鑑賞する機会を提供することを意味したのである。 主に古代からルネサンスへの彫刻の流れを提示することを意図した、教育的な性格を持つ石膏複製美術館。この歴史性重視の展示は、19世紀という歴史主義とリヴァイヴァリスムの世紀にふさわしいものだが、ペッスが雑誌記事の最後で「芸術の形象化された歴史」そのものとして言及している、同じ国立美術学校の半円形講堂に描かれた壁画もまた、美術館計画と直接の関係はないものの、その発想において通底するものがあった。1836年〜40年にかけてポール・ドラロッシュ(Paul Delaroche)が制作したこの壁画は、「大芸術家の集い」とも言うべき架空の場面を表しており、古代ギリシアとイタリア・ルネサンスのみならず、ヨーロッパ各国を代表する建築家、彫刻家、画家の群像を通して、13世紀から17世紀までの西洋美術史の流れを壮大に視覚化したものである[24]。この壁画をドラロッシュに注文した人物がやはりティエールその人であり、ペッスによって研究美術館が整備され始めたのと同時期であったことは、もちろん偶然ではない。とはいえ、画家を中心にして建築家と彫刻家の姿を描き込んだ半円形講堂の壁画に比して、「研究美術館」の展示物はほとんど彫刻の複製であるという点で、両者の構想は大きく異なっている。この興味深い相違点はどういうことなのか。 ペッスが研究美術館の展示物として採用したのは、建築と彫刻の石膏複製のみであり、油彩による絵画の模写は原則として排除されていた。もっとも、シガロン(Sigalon)によるシスティーナ礼拝堂のミケランジェロ作《最後の審判》の同寸大模写だけは展示されていたが、これは原作にも比すべき偉大なるモデルとして例外扱いされていた。模写画を低く見るこのペッスの態度には明確な理由があった。同じく複製といっても、石膏レプリカと油彩模写との間には本質的な違いが存在するというのである。 「この複製品(訳注:石膏レプリカのこと)は、人を欺くこともなく、過ちを犯すこともないことに気づくことが重要です。それは逆に実在的であり、確実であり、完璧なのです。というのも、鑿を使った作品は石膏の型どりによって、数学的と言ってもよいある正確さとともに複製され得る強みを持つのですから。彫像の石膏複製が原作と違っているのは素材だけです」[25]。 石膏レプリカの「正確な」再現性に対するペッスの確信は、いささか単純素朴と見えようが、実は絵画の模写に対する不信感に裏打ちされたものであった。版画であろうと油彩であろうと、絵画の複製はこの美術館からは断固として排除されるべきだとするペッスは、模写画について次のような判断を下す。 「おそらく良い模写は良い原作よりも稀である。とりわけ模写が、偉大な画家たちのあのように繊細で、捉えどころがなく、深く個人的な制作の特質を、真に忠実に表すことを要求されるならば。したがって、巨匠をよく模写し得るのは巨匠だけである。ところが、巨匠はどういうジャンルであれ模写するのをほとんど好まない。結局どのように考えても、模写は決して原作の代わりになり得ないことがわかる。もっとも巧みで、もっとも誠実な模写であっても、ひとつの翻訳(traduction)つまりは模倣(imitation)でしかなく、決して石膏複製のような敷き写し(calque)ではない」[26]。 機械的な型どりによる石膏複製は、純粋な手作業による油彩模写に比べて、原作を正確に再現し得るという考えこそが、「石膏の彫刻陳列館」としての「研究美術館」を支えていたのである。油彩による複製画は、作品の質そのものに問題があるばかりか、模写画家の個性や時代の趣味が自ずと反映してしまうところにも難点があった。画学生の技術の向上という実際的な訓練の場では有効な模写も、正確な歴史性を重視する「研究美術館」という枠組みの中では、展示作品として積極的な意味を持ち得ず、例外を除けばせいぜい装飾品扱いであったと言ってよい。逆に石膏レプリカは、模写に比べて制作者の恣意や個性、技術的な条件、あるいは時代の影を可能な限り免れている点において、原作と同一視し得るという前提があった。彫刻の石膏複製は模写画とは違い、オリジナルの相同物としての複製品だったのである。 ただし、研究美術館の開館自体は遅れに遅れた。石膏レプリカのコレクションは着実に増えていったが、整備された美術館としてそれらが公開展示されたのは1876年6月7日のことであり、19世紀末までその役割を果たすことになる[図2]。ただし、19世紀フランスには、複製美術品で構成されたもうひとつ重要な美術館があったことを忘れてはならない。美術長官シャルル・ブランが主導した「模写美術館」(Musée des copies)の企てである。

シャルル・ブランの「模写美術館」(Musée des copies)シャルル・ブラン(Charles Blanc)の「模写美術館」は、後述するように美術学校の「研究美術館」よりもはるかに短命であった。しかしながら、今も続く美術雑誌『ガゼット・デ・ボザール』の創刊者で、美術批評、美術行政の世界の大立者であるブランがイニシアティヴをとった計画であったことから、当時しばしば話題になっていた。また、そもそもの出発点に「研究美術館」と同じくティエールの存在があったことも興味深い。 7月王政時代にティエールはイタリア・ルネサンス絵画の名作の模写を展示する美術館計画を抱いており、ヴァティカン宮殿のラファエッロやミケランジェロの壁画を美術学校に再現することを夢想したアングルと協力して、多数の模写を制作させていた[27]。ティエールと親しい関係にあったブランもまた、模写による「万国美術館」(Musée universel)」の構想を早くから抱いており、第二共和制期の1848〜49年、第三共和制初期の1870〜73年の二度にわたり、美術長官(前者は内務省、後者は教育省の管轄)の職にあったときにその実現を模索している[28]。事実、教育美術宗教大臣ジュール・シモン(Jules Simon)に対する1871年10月の報告書の中で、ブランは次のように述べている。 「20年ほど前、今日と同じく光栄にも美術長官の職にあったとき、私はティエール氏が内務大臣としてかつてその実施を荒描きし、その後は単に個人として成し遂げていた、ある素晴らしい計画を再び取り上げようと考えました。つまり、優れた模写、完璧な石膏レプリカ、選りすぐりの版画、そしてこの世の美しいものすべてを含む「万国美術館」をフランスに設立するという計画です」[29]。 ブランが二度目の美術長官を務めたこの第三共和制初期は、まさしくティエールが大統領として内閣を組織した時期に当たり、その後押しの下に教育美術宗教大臣シモンと手をたずさえて、ブランは「模写美術館」の設立にこぎつけた[図3]。ただしそれは、ブランが最初に構想していたあらゆる複製作品を展示する「万国美術館」ではなく、ペッスの「研究美術館」が排除した油彩の模写画で構成された美術館であった[30]。別名「ヨーロッパ美術館」(Musée européan」とも呼ばれたこの複製美術館は、まず1872年11月にシャンゼリゼ宮(Palais des Champs-Elysees)で美術批評家、芸術家、行政関係者に公開された。翌1873年4月からは一般にも公開されるが、ティエール内閣の瓦解に伴ってブランが美術長官職を解かれたことで、同年12月に美術館は閉鎖されてしまう。わずか9ヶ月の命であった。ということは、「模写美術館」が必ずしも大方の賛同を得ていた企図ではなかったことを意味するが、その問題については後で触れるとして、まず展示内容について検討したい。

ブランが模写画を調達した先は、バルズ兄弟のラファエッロの壁画模写を含む美術学校のコレクションや、ローマから留学生が送った模写を国家から分与されていた地方美術館のコレクションであったが、さらに芸術家や蒐集家から購入する場合や、画家たちに制作を依頼する場合もあった。こうして集められた模写の数は、P・デューロが作製した「模写美術館の目録」によれば199点に上っている[31]。ちなみに、5点以上の模写が並べられた画家の名前を数の多い順に抽出してみると、ラファエッロ(42)、ベラスケス(22)、ティツィアーノ(13)、ジョット(9)、アンドレア・デル・サルト(7)、レンブラント(6)、ルーベンス(6)、ヴェロネーゼ(6)、ミケランジェロ(5)となる。アカデミスムにとってラファエッロの威光は別格としても、イタリア・ルネサンス絵画のみに偏らない配慮は見て取れよう。「ヨーロッパ美術館」という別名があったことをうなずかせる内容である。 ここで思い起こされるのは、やはりティエールの肝煎りで7月王政期に美術学校半円形講堂に制作された、あのドラロッシュの壁画に登場する画家群像のバランスのとれた選択である。あるいは、ブラン自身が1860年代に統轄編集して刊行した、史上初のヨーロッパ美術全集『全流派画人伝』の発想と構成である[32]。そこに共通するのは、イタリア・ルネサンス絵画の偉大さは認めた上で、幅広い目配りの下にヨーロッパ絵画の流れを提示する意図にほかならない。故フランシス・ハスケルが『芸術における再発見』の中で論証したように、19世紀のイギリスとフランスは、ラファエッロ以前のプリミティフなイタリア絵画や17世紀オランダ絵画など、アカデミックな古典主義とは異なる趣味や美的価値観が、同時代の絵画史と連動する形で再評価されていった時代である[33]。ある種の相対主義、折衷主義の時代風土は、「模写美術館」にも明確に刻印されている。したがって、ブランが目指したのは、質の高い名画の複製を用いてヨーロッパ絵画を歴史的、体系的に教えること、具体的には美術学生の教育と一般公衆の啓蒙であった。その意味では、ペッスの「研究美術館」と基本的な立場を同じくすると言ってよい。 ただし、ブランの中にはもうひとつ別の動機が色濃くあったように思われる。1870年代のフランス絵画を俯瞰すると、アカデミスムの権威が次第に相対化され、バルビゾン派やクールベ、マネや印象派など新しい絵画傾向が次第に浸透しつつあるのがわかる。逆に伝統的な「歴史画」が衰微していく危機的な状況を見取ったブランは、「模写美術館」を通してヨーロッパの偉大な絵画伝統を再認識させることで、同時代の正統的なフランス絵画、とりわけ「歴史画」を再生させようという意図を持っていたのである[34]。そこには、あくまでも保守的な趣味を堅持しようとする美術行政官としての顔が現れてもいよう。過去の伝統によって現在を蘇生しようというプログラムの中に、「模写美術館」は位置づけられていたのである。 しかしながら、注文制作が多数含まれた模写画による複製美術館という条件そのものが、設立にあたって激しい議論を巻き起こしたことにも注目しなければならない。象徴的なのは、「模写美術館」をめぐってフランス下院で行われた、教育美術宗教大臣シモンとオード県選出の下院議員アルマン・ビュイッソン(Armand Buisson)との論戦である[35]。「模写美術館」の存在に強く反発するビュイッソンは、野心的な「ヨーロッパ美術館」とはいっても、オリジナル作品のあるルーヴル美術館にはほど遠く、「単なる模写のコレクション」にすぎないと断定する。そして、模写美術館に展示されていたアンリ・ルニョーによるベラスケス作《ブレダの開城》の模写[図4]を引き合いに出して、いかに才能ある若手画家の模写といっても、原作に比べて不正確、不充分であるとし、最近技術水準が上がっている複製写真を用いた名作コレクションを作れば充分ではないかと主張するのである。

正確さを欠くので模写よりも写真をというビュイッソンの主張自体は、前節で述べた美術学校の「研究美術館」において、手業の複製である模写を排して、メカニカルな複製である石膏レプリカに限定しようとしたペッスの態度の延長線上にあると言えよう。実際、絵画におけるメカニカルな複製手段として写真の正確な再現性を利用しようとする考え方は、当時決して珍しいものではない。例えば、1850年代にルーヴル美術館古代美術担当学芸員のラヴェッソンが、ルーヴルと美術学校の双方にある石膏レプリカを合体した美術館構想を提言したとき、美術品の複製についてこう言及している。「彫像制作、宝石彫刻、建築の傑作を含む石膏複製美術館に対しては、さらに素描や版画、そしてヨーロッパのあらゆる美術館に散在する第一級の絵画までをも、ひとつに集めて提示する写真美術館を付け加えるのが適当であろう」[36]。 やがて1884年には、画家のJ.-F.・ラファエリ(J.-F. Raffaelli)が、絵画の複製写真からなる「写真美術館」構想を提案することになる[37]。彫刻における石膏レプリカと同等の複製手段として、絵画においては模写ではなく複製写真を想定するという構図は、19世紀後半のフランスではほぼ定着しかかっていたと言ってよかろう[38]。 さて、下院での論戦に話を戻すと、ビュイッソンに対して反論を試みるシモンは、ヨーロッパ絵画の傑作の忠実な複製がパリで居ながらにして見ることのできるメリットを強調した上で、「模写美術館」に代わる「複製写真美術館」という発想に関しては、次のような興味深い返答を行っている。 「皆さん! ビュイッソン氏はいかにして、アンリ・ルニョー氏が制作した模写、アングル氏が制作した模写、ボナ氏が制作した模写に、写真家が有用にも取って代わるだろうとおっしゃるのでしょう。というのも、すでに模写美術館に行ってらっしゃるからには、氏は展示されている作品の中に、素晴らしいオリジナル作品を創造していたあるいは現在創造している、何人かの人物の作品をごらんになったはずだからです。われわれの美術館にはアングルの署名のある模写があるのです。敬虔なる忠実さとともにミケランジェロあるいはラファエッロの作品を再現することによって、名声が下がるとは考えなかったアングルの模写です。さて、はたして写真はそれに値するのでしょうか」[39]。 ビュイッソンの複製写真優位論に対して、シモンは再現の正確度という規準では模写を擁護し得ないため、優れたオリジナル作品を描ける画家による模写は、その芸術性において複製写真よりも価値があるという反論を展開したのである。事実、シモンが言うように、「模写美術館」に制作者として名前を連ねる者の中には、上記のバルズ兄弟や、ティツィアーノの《バッカスとアリアドネ》とベラスケスの《織女たち》をコピーしたA.-M.・コラン(Colin)のように、模写を専門とする職人タイプの画家もいたが、ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂天井画を模写したボードリー(Baudry)、レンブラントの《解剖学講義》に取り組んだボナ(Bonnat) のように、当代一流のアカデミシャンも含まれていた。シモンが強調するアングルの模写は、ローマ留学中に義務として制作した「四年次の送品」で、ヴィラ・ファルネジーナのラファエッロと助手たちによる壁画の一部《メルクリウス》[図5]であった。シモンの口ぶりは、まさかアングルの模写を複製写真と比べるのかと言わんばかりである。

しかし、これは矛盾とまでは言わないまでも、かなり苦しい論理展開である。本来、模写の価値は傑作の特質をそのまま伝える正確な複製手腕にあるはずだが、芸術的に優れた画家の模写なら無条件で価値があるというのは、いささか筋違いの理屈であろう。ラファエロの忠実な模写だからというよりも、アングルが描いた模写だからというのでは、アングルの評価ではあっても、ラファエッロの模写の評価にはなっていない。模写を弁護しようとして、かえってその意義を貶めているのである。その底には、模写美術館に対して否定的なアモリー=デュヴァルが巧みに定式化した、次のようなジレンマが確かにあったと思われる。 「模写というものは、並外れた人物によって制作されれば、模写画家の手法が常に感じられ、この場合その人物のオリジナル作品の方がより貴重であろうし、凡庸な画家によって制作されれば、そこにある種の正確さを込めることはできるが、いかなる信用を抱かせることもないだろうし、そのどちらかなのである」[40]。 にもかかわらず、ティエールの後ろ盾を得て、ブランが「模写美術館」を断行した動機は先に述べた通りである。複製写真に傾斜しつつある時代に敢えて反時代的な模写を前面に出すブランは、反論を予想して当時の一流画家たちの模写を積極的に入手したとも考えられる。美術予算の執行という観点から言っても、オリジナル作品か模写作品かどちらの購入・注文に公的資金を使うのかという問題は当然惹起するはずで、模写といっても文句の出にくい水準の画家たちを混ぜたとも言えよう。しかし、ここで真に考察すべきは「模写美術館」に関して、屈折した擁護論を弁ぜざるを得なかった歴史状況の変化そのものであろう。 19世紀の美術は、伝統的な規範遵守の体制から、芸術家個人の独創性を重視する体制へと大きく移行していく。すなわち、模写に積極的な価値を認める体制から、オリジナリティのある作品を重んじる体制へと変わっていくのである。ブランも含め、美術の保守派はもちろんこうした方向性を是認していたわけではない。アカデミックな価値観からすれば、満足にコピーもできない前から規範から逸脱しようとする個性、独創性は当然否定されねばならない。前述の『美術アカデミー辞典』の「コピー」の項目を引用してみよう。 「若い芸術家が模写する、すなわち解釈したり発明したりする前に模倣し得ることを要求するこの厳しい訓練、この厳密に論理的な方法は、かつては[芸術家の]長所を柔軟にし、短所を強化していた。知性が成熟する前に、必要不可欠な技法を経験する前に個人の独創性を虚しく追求するために、この訓練が次第に放棄されるのを見るのは、心底遺憾なことであろう」[41]。 模写の訓練がおろそかになることへの危機感。だが逆の見方をすれば、美術複製品が積極的な意味を持ち得た時代が終焉しつつあったということにほかならないであろう。ブランの「模写美術館」に関してB・フカールが指摘するように、「模写が公的な勝利を得たときに、模写の時代は既に過ぎ去っていた」[42]という逆説が、19世紀後半には成立し得たのである。芸術においては何よりも独創性(オリジナリティ)を尊重する新しい時代が始まろうとしていた。極論すれば、よく出来たコピーよりも、出来の悪いオリジナル作品の方が、感性に訴えかける時代が到来したのである。「独創性」が美的感性に訴えかける時代においては、コピーはオリジナルの単なる従属物、代替物にすぎなくなる。 このように、ユニークな個性を有するオリジナル作品と、写真のように正確に再現された複製品のみが生き残る時代、言い換えれば伝統を墨守する無個性な作品と、不正確で中途半端な複製品が排斥されていく時代において、ブランの「模写美術館」は歴史的に見れば一個のアナクロニズムでしかなかった。「模写美術館」が幕を閉じたわずか4ヶ月後の1874年4月、パリのキャピュシーヌ通りで印象派の画家たちを中心に最初のグループ展が開催されたのは、皮肉な歴史のめぐり合わせと言うほかはない。 おわりに——複製美術館のその後石膏レプリカと模写画。複製手段としての性格の違いが、19世紀フランスのふたつの「複製美術館」の運命を左右した。その後、古代彫刻の複製が多い国立美術学校の「研究美術館」とは別に、ヴィオレ=ル=デュックの提言を受ける形で、1879年にトロカデロのシャイヨー宮に「比較彫刻美術館」(Musée de Sculpture comparée)が創設され(公開は1882年)、1937年にはそれを拡張、改称した「フランス記念物美術館」(Musée des monuments français)が誕生した。自国の中世、近世の代表的な彫刻作品(一部壁画もある)を啓蒙的な配慮とともに複製で展示しており、まさしく二百年前のA・ルノワールの理念を受け継いで現在に至っている。石膏レプリカは複製美術館として生き残ったのである。それでは「模写美術館」の行く末はどうなったのか。 シャルル・ブランの後任の美術長官であるフィリップ・ド・シュヌヴィエール侯爵は、政治的な理由と「石膏複製と油彩模写、それこそが美術学校の真の美術館」[43]という理念に従って、「模写美術館」を閉じた後、そのコレクションを国立美術学校に送った。シャンゼリゼ宮での一般啓蒙から、美術学校での教育使用へと重心を移したという見方は確かにできる。しかしながら、実態は模写作品にとって悲惨であった。石膏レプリカ中心の「研究美術館」で装飾品として用いられたのは良い方で、倉庫に押し込められたままのものも多かった。模写の時代の終焉をくつがえす術はなかった。 他方、「模写美術館」と明暗を分かつように、「複製写真美術館」の流れはその後の発展が著しく、例えばA・マルロー(A・Malraux)の「空想の美術館」という壮大な企図へと結実していったことは、改めて指摘するまでもないであろう。そして最近では、正確であるばかりか可能な限り劣化を免れる複製媒体の追求によって、徳島の大塚国際美術館のように陶板による複製展示を行ったり、画像データを蓄積するデジタル・アーカイヴの企てなどへとつながっているのである。 |

【註】[1]Amaury-Duval, 1878. L'Atelier d'Ingres, Paris; réedité par Elie Faure, Paris, 1924; présenté et annoté par Daniel Ternois, Paris: Arthena, 1993, pp.76-77.[本文へ戻る][2]Ibid., p.111.[本文へ戻る] [3]Ibid., p.113.[本文へ戻る] [4]Ibid., p.150.[本文へ戻る] [5]Ibid., p.151.[本文へ戻る] [6]Boime, A., 1971. The Academy and French Painting in the Nineteenth Century, London: Phaidon,(new ed., 1986), pp. 22-47.[本文へ戻る] [7]19世紀の国立美術学校での教育については、Grunchec, Ph., 1983. Le Grand Prix de peinture, les concours de Prix de Rome de 1797 à 1863, Préface de Jacques Thuillier, Paris: Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts.を参照。[本文へ戻る] [8]"Copie", Dictionnaire de l'Académie des beaux-arts, 1858 et seq., Paris: Firmin Didot, tome IV, p. 263. [本文へ戻る] [9]Ibid., p. 264.[本文へ戻る] [10]Lapause, H., 1924. L'Histoire de l'Académie de France à Rome, 2 vol., Paris: Plon, tome 1, p. 8.[本文へ戻る] [11]王政復古期の美術アカデミーの復活については、三浦篤、1999、「19世紀フランスの美術アカデミーと美術行政——1863年の制度改革を中心に」、『西洋美術研究』第2号、111〜129頁を参照。[本文へ戻る] [12]Cf. Boime, op. cit., pp. 122-132. なお、19世紀フランスの模写と「アカデミー・ド・フランス」との関わりについては、次の論文も参照。Duro, P., 2000, The lure of Rome: the academic copy and the Académie de France in the nineteenth cetury, in Denis, R. C. , & Trodd, C., Art and the academy in the nienteenth cetury, New Brunswick: Rutgers University Press, pp. 133-149.[本文へ戻る] [13]Duro, P., 1987. "Un livre ouvert à l'instruction": Study Museum in Paris in the Nineteenth Century, The Oxford Art Journal, Vol. 10, n. 1, pp. 44-58.[本文へ戻る] [14]Notice des statues, bustes et bas-reliefs de la Galerie des Antiques du Musée Napoléon, 1811, Paris: Musée Napoléon; Notice des tableaux exposée, dans la Galerie Napoléon, 1811, Paris: Musée Napoléon. 「ナポレオン美術館」については、次の文献も参照。Malgouyres, Ph., 1999, Le Musée Napoléon, Paris: Réunion des musées nationaux.[本文へ戻る] [15]Lenoir, A., an VIII, Description historique et chronologique des monuments de sculpture réunis au Musée des monuments français, 5ème éd., Paris, p. 50, cité dans Duro, P., 1987. op. cit., p. 46. なお、ルノワールの「フランス記念物美術館」に関する近年の論文として次を参照。Poulot, D., 1986. Alexandre Lenoir et les musées des monuments français. In : P. Nora(dir.), Les lieux de mémoire II. La Nation**, Paris, Gallimard, pp. 496-531. [本文へ戻る] [16]Blanc, Ch., 1862. “Le cabinet de M. Thiers”, Gazette des Beaux-Arts, 1862, pp. 289-320(203).[本文へ戻る] [17]Cf. Amaury-Duval, 1878(1993), op. cit., p. 263.[本文へ戻る] [18]Cf. Ibid., pp. 153-155.[本文へ戻る] [19]ルイ・ペッスと「範例美術館」については、次の論文を参照。“Laneyrie-Dagen, N., 1987. Louis Peisse et le "Musée des modèles" à l'Ecole des Beaux-Arts”, Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français,(Année 1985), pp. 217-241.[本文へ戻る] [20]Peisse, L.1836. Rapport au ministre de l'Intérieur: Projet d'organisation du Musée des études à l'Ecole des Beaux-Arts, mars 1836, Archives nationales, AJ52 445. なお、Laneyrie-Dagen, N., 1987, op. cit., pp. 230-233には、ペッスの手書きの報告書の全文が活字化されている。[本文へ戻る] [21]Peisse, L.1840. “Ecole des Beaux-Arts: Musée des études”, Revue des deux mondes, 24, pp. 232-245.[本文へ戻る] [22]Laneyrie-Dagen, N., 1987. op. cit., pp. 234-240. なお、19世紀末の時点で美術学校内の美術館の成立過程と現状を説明した記事として次も参照。Müntz, E., “Le Musée de l'Ecole des Beaux-Arts(premier article)”, 1890. Gazette des Beaux-Arts, 3ème période, pp. 273-289.[本文へ戻る] [23]Peisse, L.1836. op. cit.[本文へ戻る] [24]この壁画に関しては次の文献を参照。Bonnet, A., 1996. “Une histoire de l'art illustrée: l'hémicycle de l'Ecole des beaux-arts par Paul Delaroche”, Histoire de l'Art, n.33/34, pp. 17-30. 三浦篤、2001、「大芸術家の肖像——ドラロッシュの壁画をめぐって」、『is』、85号、27-30頁。[本文へ戻る] [25]Peisse, L.1836. op. cit.[本文へ戻る] [26]Peisse, L.1840. op. cit., pp. 240-241.[本文へ戻る] [27]Cf. Duro, P., 1987. op. cit., p. 48.[本文へ戻る] [28]Cf. Duro, P., 1987. op. cit., p. 52.[本文へ戻る] [29]Blanc, Ch., 1871. Rapport au Ministre, 26 octobre 1871, Archives nationales, F21 572. [本文へ戻る] [30]ブランの「模写美術館」に関しては以下の研究を参照。Boime, A., 1964. Le Musée des Copies, Gazette des beaux-Arts, t. LXIV, pp. 237-247; Vaisse, P., 1976. Charles Blanc und das "Musée des Copies", Zeitschrift für Kunstgeschichte, t. 39, pp. 54-66; Duro, P., 1985. Le Musée des copies de Charles Blanc à l'aube de la IIIe République. Catalogue, Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art français, pp. 283-313.[本文へ戻る] [31]Duro, P., 1985. op. cit.[本文へ戻る] [32]Blanc, Ch.(dir.) 1861-1876, Histoire des peintres de toutes écoles, 14 vol., Paris, Renouard. [Ecole hollandaise, 2 vol., 1861; Ecole française, 3 vol., 1862-1863; Ecole anglaise, 1863; Ecole flamande, 1864; Ecole vénétienne, 1868; Ecole espagnole, 1869; Ecole ombrienne et romaine, 1870; Ecole bolonaise, 1874; Ecole allemande, 1875; Ecole florentine, 1876; Ecole milanaise, lombarde, génoise, et napolitaine, 1876].[本文へ戻る] [33]Haskell, F., 1876. Rediscoveries in Art, Some aspects of taste, fashion and collecting in England and France, London, Phaidon, 2nd ed., 1980.[本文へ戻る] [34]フランス絵画に関するブランの現状認識は、Blanc, Ch., 1874. L'Etat des beaux-arts en France à la veille du Salon de 1874. I. Peinture", Le Temps, 7 avril を参照。この問題については次の論文も参照。Boime, A., 1964, op. cit. pp. 242-245.[本文へ戻る] [35]Le Débat Jules Simon, Armand Buisson du 10 décembre 1872, Extrait cité dans Foucart, B., 1973. “Copies, répliques, faux: IV. Le XIXe siècle, Les modèles élusifs et le 《musée des copies》”, Revue de l'art, 21, pp. 23-29(27-28).[本文へ戻る] [36]Ravaisson, non daté, De la création d'un Museé des plâtres, Archives nationales, F21 495A(Dossier III, pièces 1807).[本文へ戻る] [37]Cf. Duro, P., 1987. op. cit., pp. 51-52.[本文へ戻る] [38]模写、版画から写真へという絵画の複製手段の変化が明確にたどれるのは、《モナ・リザ》の場合であろう。三浦篤、2000、「かくも永き戯れ——《モナ・リザ》神話の変容」、『モナ・リザ 100の微笑』展カタログ、東京都美術館他、16〜27頁を参照。[本文へ戻る] [39]Ibid., p. 28.[本文へ戻る] [40]Amaury-Duval, 1878(1993), op. cit., p. 151,[本文へ戻る] [41]“Copie”, Dictionnaire de l'Académie des beaux-arts, op. cit., p. 265. なお、複製と創造の関わりをテーマにした展覧会に、Copier créer, 1993. cat. exp. Musée du Louvre, Réunion des Musées nationauxがある。[本文へ戻る] [42]Foucart, B., 1973. op. cit., p. 26.[本文へ戻る] [43]Chennevières, Ph. de, 1889(1979), Souvenirs d'un Directeur des Beaux-Arts, Paris, Arthena, 5e partie, p. 30.[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |