原田淑人と東洋考古学 |

|

大貫 静夫 東京大学大学院人文社会系研究科 |

原田淑人博士(一八八五−一九七四)は白鳥庫吉の下で東洋史を学び、一九〇八(明治四一)年文科大学史学科を卒業した。原田の学生時代には考古学を講じる先生は文科大学にはもちろんいなかったし、原田の卒業論文は「明代の蒙古」という文献学的研究であった。大学院進学後は、中国の風俗史、服飾史に方向を転じる。目の疾病により、文献研究に困難を生じたからという[原田一九九四]。豊富な漢籍の知識を考古遺物および遺跡の分析研究に生かした原田独特の考古学はここから始まった。その明治から大正の初め頃、東京大学には考古学を研究する部門として、坪井正五郎以来の伝統をもつ理学部人類学教室があった。もちろん鳥居龍蔵のように世界を股に掛けて研究した人もいたが、この人類学教室のあつかうのはおもに日本列島内の先史時代の遺跡・遺物であった。当時は、東京帝室博物館が有史時代の遺物を収集し、住み分けていたのであった。 この頃、国史学科には黒板勝美が、そして東洋史学科には池内宏がおり、文献史学の補助学としての考古学に深い理解を示し、古代史研究には考古学的研究が重要であるとの認識が文学部史学科内に広がっていた。 そして、一九一四(大正三)年に史学科の授業として文学部(当時は文科大学)にも考古学の講義が設けられるようになり、東洋史出身の原田淑人が講師に任じられ、それを担当したのであった。 このように、文学部の考古学は文献史学の研究者の強い要請により、その補助学として生まれ、その後、日本の大陸進出に歩調を合わせるように、東洋考古学をおもな研究分野として、理学部人類学教室と住み分けていくのである。 原田の初めての野外調査は、黒板勝美らの主導による、一九一五(大正四)年の宮崎県西都原古墳群の調査であった。翌一九一六年から一七年初には、後に大陸考古学調査で行動をともにすることになる京都帝国大学の浜田耕作も梅原末治とともにこの調査に参加している。同じ東京帝国大学の西洋史出身で考古学の先達でもある浜田耕作は、約三年間のヨーロッパ留学から帰国したばかりであり、原田は大きな刺激をうけたに相違ない。 この両者はいずれも我が国における東洋考古学の開拓者であるが、浜田は意外にもというべきか、西洋史出身ということにもあらわれているが、漢籍がきらいで洋書を好んだという[和田一九三九]。浜田はヨーロッパの最新の考古学方法論に通じ、野外調査に重点をおき、文献は補助的のものとしていたこととよく符合する。これに対し、原田は漢学者の父の薫陶をうけ、漢籍に通じていた。三上次男が「原田考古学」と呼ぶ、その真骨頂は、遺跡・遺物の研究の成果と、漢籍資料の研究の成果との緊密・慎重な連携による問題の解明であった[三上一九七六]。ここに両者の学風の違いがある。 この後、原田はその野外調査の場を大陸へ転じる。原田の大陸での野外調査は大きく二つに分けられる。

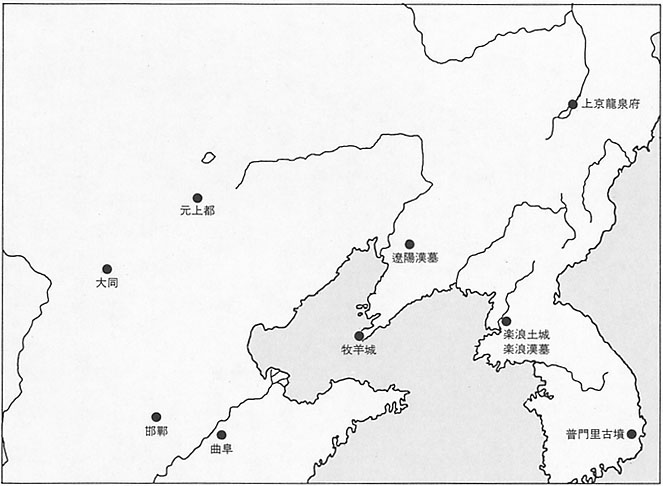

原田が最初に手掛けたのは朝鮮半島における調査である。 一九一六(大正五)年に朝鮮総督府は古蹟調査委員会を組織したが、考古学者である原田淑人、浜田耕作は一九一八(大正七)年に委員として参加した。その年、原田淑人は慶尚北道慶州普門洞にある、池内宏が最初手掛けていた新羅時代の古墳一基を調査している。原田は、朝鮮半島南部ではその後二度と調査することはなく、この調査はその後の原田の研究とはあまり結び付かない。ただし、この古墳の調査はその後に本格化する原田の考古学研究に、先年の西都原古墳群での調査とともに貴重な経験にはなったはずである。 その後、一九二一(大正一〇)年に助教授となり、在外研究員としてイギリス、フランス留学を命じられ、約二年間、西洋考古学の研究法と東洋考古学に関係する在外資料の研究にしたがった。このため、野外調査は一時中断することになるが、帰国後、原田は再び朝鮮半島の調査を再開する。原田の本格的な発掘活動はこれ以降のことである[挿図1]。

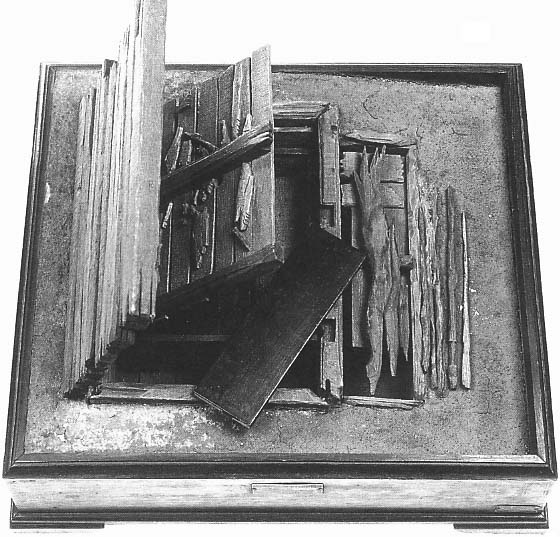

平壌を中心とする楽浪群時代の遺跡の調査は、関野貞の調査に始まり、荻野由之、白鳥庫吉ら、東京帝国大学の人々によって調査されていた。一方で、盗掘も絶えず、それを憂えた黒板勝美は、村川堅固と計り、細川侯爵の寄付資金をうけて、東京帝国大学文学部の事業として、原田淑人の指揮の下で、一九二五(大正一四)年に発掘調査することになった。そのうちの一つの古墳は残りがきわめてよく、漆器の銘文により後漢時代のものであることが、また木印の刻字から被葬者の名前と生前の職名とが明らかになったのである。この最初に発見された漢代の完全な木槨墳の大部の報告書は、一九三〇(昭和五)年に田沢金吾との共著により『楽浪』として東京帝国大学文学部から出版された。中国本土でも漢墓の調査に見るべきものがない時代にあって出版されたこの報告書はすぐれた報告書として知られている。このような漢墓にめぐりあえたことは、元来の漢籍の素養を生かした原田の考古学研究にとっては幸運としか言いようがない。漢代の世界との遭遇が原田のその後の大陸考古学の道筋を決定付けることになったようである。 この調査は九月二八日から始まったが、そのあまりの残りのよさに、漆器などの遺物の取り上げに困難を極めた[挿図2]。そのため調査は予定よりはるかに遅れ、すでに時に吹雪にもみまわれながら、厳冬の一二月六日にやっと終了することができた。一一月下旬から結氷が始まり、一二月に入ると零下二〇度まで下がることもある厳寒と戦いながらの調査となったのである。この間、原田は瓦の破片を焚き火であたため即席の懐炉をつくり、墓室の中で奮闘する調査員にあたえ、健康を気遣っていたという。

その後、一九三一(昭和六)年に朝鮮古蹟研究会が組織され、平壌付近の楽浪郡時代の遺跡をおもに研究する研究所が平壌に設置された。一九三三(昭和八)年からは日本学術振興会の補助金が出るようになり、その研究員に原田淑人は名を連ねている。しかし、おそらくこの頃は東亜考古学会の事業と併行しているためでもあったろうが、公務多忙で当初は参加していない。 しばらくして、朝鮮古蹟研究会の委嘱により一九三五(昭和一〇)年春、秋、一九三七(昭和一二)年夏の三回にわたり、楽浪郡治址と推定される土城里土城の発掘を主査となって行った。 文献史学の分野では楽浪郡治の所在地をめぐって論争があったが、当時までに多くの研究者は、楽浪郡治は初め平壌にあり、後に土城里に移ったと考えるようになっていた。そして、それがいつの頃かを明らかにするためには考古学的な調査をするしかないという学界の強い要望があり、行われたのである。 この調査により、従来巷間に流出していたが出土地が不明であった、楽浪郡の属県名を印した封泥を発見し、また従来世に知られていた「楽浪礼官」という役所の名のある瓦の出土地点を明らかにし、ひとまずその成果をあげることができた。しかし、いかんせん、土城は面積約四〇万平方メートルにたいし、その調査面積はあまりに小さくなお多くの課題を残したままであった。 楽浪土城については昭和初年以後、大陸における原田隊調査の主力メンバーとしてつねに原田を支えていた駒井和愛が、一九六五(昭和四〇)年に東京大学文学部考古学研究室から、考古学研究第三冊『楽浪郡治址』を出版している。調査直後の概報では触れられていなかった、調査の主眼であった移転の時期を紀元前八二(始元五)年と断じられている。

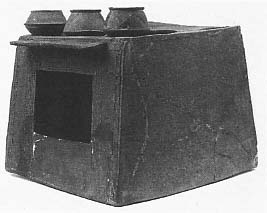

i 東亜考古学会の設立 原田の大陸でのもう一つの仕事は一九二七(昭和二)年以来の東亜考古学会による中国での一連の調査である。東亜考古学会設立の背景には、「東亜特に支那に於ける古代研究は、今や在来の文献の詮索考證の時代を去って、主として考古学的探険調査に由って、資料を豊富にしなければならない時代となった」[浜田一九二七]との認識があった。実際、我が国の大陸考古学に先鞭をつけた鳥居龍蔵の明治時代以来の遺跡踏査は探検に近いものであった。 アメリカのアンドリュウス率いる探検隊は人類の起源を求めて、一九二一(大正一〇)年からゴビ砂漠に向かった。同じ年に、華北ではスウェーデン人アンデルソンが河南省の仰韶村で彩陶に代表される新石器時代の遺跡を調査し、中国における石器時代の存在を明らかにしていた。また、一九二六(大正一五)年には周口店洞窟での古人類骨の発見がやはりアンデルソンによって報じられた。 このような考古学的探検調査の大部分が、西欧の研究者によってなされ、中国の研究者自体関与せず、日本の研究者によるものも少なかったことを遺憾とし、それを遂行するための組織設立を中国の研究者と計った。この頃、外務省に文化事業部が設けられ、中国における考古学調査に援助する方針を打ち出していた。 その結果できたのが、日本国内の組織である東亜考古学会であり、中国北京大学考古学会との連合組織が東方考古学協会であった。 この東亜考古学会が設立された当時の日本の大学で、考古学の専任の教官を有するのは東京、京都の両帝国大学しかなく、この両大学の教官を中心に組織された。京都を代表するのが浜田耕作であり、東京を代表するのが原田淑人であった。 一九二五(大正一四)年九月、原田は浜田耕作とともに北京に出張し、北京大学の馬衡、沈兼士両教授とこの件について協議している。原田はその足で平壌に向かい、漢墓の発掘にしたがうのである。浜田も帰途この漢墓調査を見学しており、その際に馬衡教授を招待して、学術交流を深めたようである。 このとき、原田、浜田は殷墟を見学しているが、この殷墟は中国人研究者自身の手により、一九二八(昭和三)年より調査が始まることになる。 すでに組織自体は一九二五(大正一四)年に動き始めていた東亜考古学会の発会式は、東方考古学協会第二回総会を兼ねて、一九二七(昭和二)年三月に、東大の山上会議所で開かれた。その翌月には、早くも、東亜考古学会主催による発掘調査が、浜田耕作の主宰の下、遼東半島の貔子窩で始められた。 ii 牧羊城の調査 翌一九二八(昭和三)年一〇月には、かわって原田淑人主宰の下、遼東半島の旅順牧羊城の調査が行われた。楽浪の漢墓を調査したばかりの原田は漢代の遺跡研究に力を入れていたので、漢代の土城が選ばれたようである。土城周辺の墓を調査しているのも、楽浪との比較研究が念頭にあったものであろう。この報告書は楽浪漢墓の報告書を出した翌一九三一(昭和六)年に駒井和愛と共著で、東亜考古学会より『牧羊城』東方考古学叢刊第二冊として出版している。 iii 渤海上京龍泉府の調査 東亜考古学会の調査で、ついで原田が主宰するのは一九三三、三四(昭和八、九)年の渤海上京龍泉府の調査であった。これは現在の黒龍江省寧安県にある、渤海国の首都であった土城址である。満州国建国直後の当時の治安は悪く、とくに土城のある鏡泊湖付近はもっとも危険とされていた。警備の日本軍からは、安全を保証しえないという理由から中止を勧告されて、同行の一員の中からは、調査の延期を願い出るような状況もあった。そこでの遺跡の調査を、当時の参加者によれば「敢行、あえて敢行」したのである[矢島一九七五]。実際、軍隊に警備されながらの調査であり、現地の宿舎ではかなり不安な夜を過ごしたことがあったらしい。 はたから見れば無謀とも思える調査を敢行した原田の心中は今や知るすべもないが、調査の成果は、一九三九(昭和一四)年にやはり駒井と共著で東亜考古学会から『東京城』東方考古学叢刊第五冊として世に問われ、その後の学界の研究に大きく寄与した。文献記録の乏しい渤海の首都を初めて本格的に調査して、その内容を明らかにしたもので、いまでも基本的な文献としてその価値は薄れていない。 東亜考古学会のそれまでの調査は遼東半島の比較的交通の便のよいところばかりであって、内陸での調査は初めてであった。第一回目は五月一七日に神戸を出港し、現地に到着したときにはすでに六月六日であった。大連から鉄道を乗り継いで、最後は海林から現地まで五台の荷馬車に、発掘器材やそのほかの荷物とともに分乗し、五日目にやっと到着したのであった。 このときの調査にあたっての所要の物品は、できるだけ現地調達主義としていた。 以下に、その第一回目に購入したものをあげておこう。

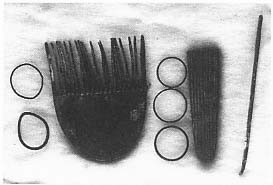

これから見ると、調査用の器材はすべて日本から持ち込んだようである。 このほかに、風呂桶を調達しようとの計画もあったらしいが、さすがにこれはかさばるためもあろうか、とりやめになった。おかげで、調査の二十日間は風呂に入れず、汗と泥にまみれて過ごすことになった。 iv 元上都遺跡の調査 続いて、一九三七(昭和一二)年には現在の中国内蒙古自治区にある元朝の上都遺跡を東亜考古学会主催により、原田の下で調査している。この年には五月から六月にかけて約一カ月前述の楽浪土城の調査があり、原田、駒井は平壌から瀋陽に出てそのまま元上都遺跡に向けて出発している。七月一四日には全員が着いた現地は暑さ知らずのさわやかな夏の草原であり、大空の下にモンゴルの伝統的な住居パオが点在し、赤や黄色の草花が群生する麗しい光景が広がっていた。調査隊もこの調査の期間は、城址内にあったパオで過ごしている。 この元上都遺跡では一週間調査しているが、測量と表面採集のみで発掘はしていない。その理由は、モンゴル人は地面を掘ることを極度に嫌うからで、やむを得なかったと述べている。これに似た話は、遊牧民と農耕民の思考の相違の例としてよく聞くことがある。発掘が嫌われるというのは考古学者にとっては頭の痛い話である。 また、「広茫際限のない草原と万色相競う花園とを背景として繰り広げられていた牧歌的な状景」ではあったが、報告書によれば、時あたかも日華事変の勃発直後で、ここでも現地の人心は必ずしも平穏ではなかった。 一九三八(昭和一三)年三月に東京帝国大学文学部に考古学講座が開設され、原田は教授に、駒井は講師となる。 v 大同の調査 一九三九(昭和一四)年の六、七月に山西省大同付近の北魏平城址の調査を、やはり東亜考古学会の主催、原田が団長で実施している。ある日、北魏の王陵を調査していたときに、突然の大雨に遭遇し、同行の関野雄、澄田正一という、当時大学を出たばかりの気鋭の研究者であった両名に抱えられて、ずぶ濡れになりながら宿舎に戻ったが寒さに震えがとまらず、浴びるように日本酒をラッパ呑みしたという[関野一九七五]。原田の酒豪ぶりを物語るエピソードである。 vi 邯鄲趙王城の調査 一九四〇(昭和一五)年八月から一〇月にかけて、河北省邯鄲市にある戦国時代趙国の都城が東亜考古学会主催、団長原田の下で調査されている。これは、華北における中国文化遺跡を「戦火から擁護する」という目的で当時北京にあった東亜文化協議会が企図し、原田にその実行を委嘱したものであった。このときには中国北京に留学しており、華北の古代遺跡の現状に詳しい関野雄の報告に基づき、最初に選ばれたのがこの土城であった。 当初用意された、このときの報告書の原稿は一九四四(昭和一九)年の東京の空襲により灰燼に帰した。終戦の翌年、原田は退官するが、残った駒井、関野の二人の尽力により、原稿が再編され、一九五三(昭和二八)年に報告書『邯鄲』が発行されている。 vii 曲阜魯城の調査 東亜文化協議会の次の事業として取り上げられたのは、山東省曲阜にある、周代の魯国の都城である。この調査は一九四二、四三(昭和一七、一八)年の二回にわたって行われた。一回目の調査は原田が主査であったが、二回目の主査は駒井となっている。この調査に参加した三宅俊成は「原田先生は泰然として私共の発掘を見守って下さいました。(中略)大所高所から適材を配して、一言も干渉がましいことをいわれなかった」と感銘している[三宅一九七五]。原田はけっしてフィールドワーカーではなかったが、組織を束ねる人としての器は大きかったようである。 viii 遼陽漢墓の調査そして終戦 時は前後するが、一九四一、四二(昭和一六、一七)年に原田は日本学術振興会の主催により、遼陽の漢墓を調査している[挿図3]。一九四四(昭和一九)年にも、日満文化協会主催による調査が行われているが、これは魯城同様に駒井が代わって主査になっている。楽浪で漢墓を調査して以来、漢代の土城・墓につねに注意を払ってきた原田は、遼陽市の発展にともない古墳がつぎつぎと破壊されているのを憂え、周囲に調査の必要を説いて回った結果、調査にこぎつけたのである。

この三回目には石木郭墳からは見事な壁画が発見されたが、今にいたってもその全貌は明らかではない。一九四四年の五月に駒井らの調査が行われた後、八月末に、林徳男、水田恵三、林屋源之助、北野正男という四人の模写班が京都から出発し、九月から模写作業が始まった。北野を召集で失い、三人となった作業は冬を迎え、朝墓壙内にもぐると、壁面は氷で真っ白になっているという厳しい環境であった。終戦の年を迎え、世情も騒然とする中、二月に水田が体調をくずし、入院する。食料不足と過労で四月にはまた一人、林が入院し、残された林屋一人だけが冷え冷えとした墓壙内の作業に精進することになった。途中、林が復帰して、この困難な作業は終戦間近の七月下旬に完了するが、そのまま遼陽で敗戦を迎えることになった。先に入院した水田は終戦直後の混乱の中、遼陽で死去する。残りの二名は模写をある人に託して翌年帰国することになる。その後の模写の行方は杳として消息を絶っているという[林・林屋・北野一九五二]。

敗戦とともに、戦前の中国大陸、朝鮮半島における調査も当然終焉をむかえたが、原田淑人も翌一九四六(昭和二一)年に東京帝国大学を退官する。まさに、文学部考古学研究室の戦前の大陸での調査は原田とともに始まり原田とともに終わったのである。この約三十年間に、原田は不朽の名著ともいわれる報告書を始め、多くの業績を残している。一方で、それらが時代のなせるわざであったことは、各調査の主宰、援助団体、あるいは調査地点と当時の国際政治・軍事状況とのかかわりをみれば一目瞭然である。その時代を反映した光と影のモザイクを描く作業はまだ終わっていない。 また、ここでは原田淑人の歩んだ道ということで、原田を中心に取り上げているが、もちろん、組織的な調査である発掘は、一人の力でできるものではない。ともに発掘するのは関東大震災直後の茨城県の貝塚調査以来という駒井和愛を始め、中国人研究者を含めた多くの研究者が以上の調査に参加、あるいは協力している。ここではそれら個々の名前は一々あげていないが、それらの人々全員の成果であることはもちろんである。とくに、後に原田の後を継いで教授となる駒井和愛は昭和に入ってからつねに原田と調査をともにし、多くの報告書の共著者として名を連ね、あるいは戦後は残された報告書をまとめている。駒井なくして原田の仕事は無かったといってよい。その意味で、表題は「原田と」ではあるが、実態は「原田・駒井と」であった。 文中すべての敬称は省略させていただいた。 この文章を草するにあたって、秋山進午、千葉基次、吉開将人の諸先生、氏より御教示をいただいたことを感謝いたします。短時間にまとめたため、遺漏、誤解があるやもしれません。その際は、御叱正をたまわれれば幸いです。 |

【報告書 参考文献】原田淑人「西都原古墳調査附百塚原古墳出土品」『考古学雑誌』第六巻三号、一九一五年、二七−三四頁原田淑人「内東面普門里古墳発掘調査」『大正七年度古蹟調査報告』第一冊、朝鮮総督府、一九二二年 原田淑人・田沢金吾『楽浪』、東京帝国大学文学部、一九三〇年 原田淑人・駒井和愛編『牧羊城』東方考古学叢刊甲二、東亜考古学会、一九三一年 原田淑人・駒井和愛編『東京城』東方考古学叢刊甲五、東亜考古学会、一九三九年 原田淑人・駒井和愛編『元上都』東方考古学叢刊乙二、東亜考古学会、一九四一年 駒井和愛・関野雄『邯鄲』東方考古学叢刊乙七、東亜考古学会、一九五四年 駒井和愛編『楽浪郡治址』、東京大学文学部考古学研究室、一九六五年 駒井和愛『遼陽発見の漢墓』、東京大学文学部考古学研究室、一九五〇年 駒井和愛『曲阜魯城の遺蹟』、東京大学文学部考古学研究室、一九五一年 坂詰秀一『太平洋戦争と考古学』、吉川弘文館、一九九七年 関野雄「原田先生との旅の思い出」『考古学雑誌』第六〇巻四号、一九七五年、一〇二−一〇四頁 浜田青陵「東方考古学協会と東亜考古学会のこと」『民族』第二巻四号、一九二七年、一三〇−一三四頁 原田淑人「考古学」『学術大観・総説・文学部』、東京帝国大学、一九五二年 原田正己「原田淑人」『東洋学の系譜』第二集、一九九四年、一二七−一三八頁 林徳男・林屋源之助・北野正男「漢代絵画の探求」『世界美術全集月報』一四、一九五二年、一六・二〇頁 三上次男「原田淑人先生とその学風」『貝塚』一六、原田淑人博士生誕九〇年記念特集、一九七六年、四−八頁 三宅俊成「原田先生の一側面」『考古学雑誌』第六〇巻四号、一九七五年、一〇七−一〇八頁 矢島恭介「原田淑人博士を憶う」『考古学雑誌』第六〇巻四号、一九七五年、一〇八−一一〇頁 和田清「あの頃の思い出」『濱田先生追悼録』、一九三九年、七一−七六頁 |

| ||||||||||||||||||||

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |