「断片化」される世界旅行−建築史家伊東忠太 |

|

村松 伸 東京大学生産技術研究所 |

時は二〇世紀の最初の年、夏七月。場所は北京紫禁城。日本人建築史家による最初の海外フィールド・ワークがおこなわれようとしていた。プロジェクト・リーダーは東京帝国大学造家学科助教授伊東忠太三十四歳、のちに明治神宮、築地本願寺[挿図1]、震災記念堂などを設計し、戦後には建築家として初めて文化勲章を受けるはずの人物である。ここで言う造家学科は、東京大学建築学科の前身である。本業である建築史家としての業績は後に述べるとして、法隆寺の柱のむくりをギリシア建築のエンタシスが伝播してきたものであると主張したのが、この伊東忠太であると知っておいてもらえば、今はよいであろう。

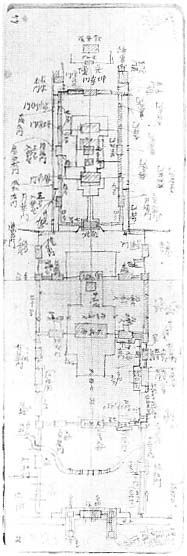

調査チームは、建物の実測が忠太より七歳若い工学士土屋純一、装飾物観察は大学助手奥山恒五郎、そして、建築写真がカメラマンの小川一真の担当である。その他、小川の従者ふたり、通訳の外語学校支那学卒業生岩原大三郎[41]の計七名である。ちなみに忠太の役目は、歴史的観察であった。 写真家小川一真が残した自伝には、この紫禁城調査のきっかけが述べられている。忠太たちが渡清する前年、一九〇〇年八月、義和団事件が日本を含む連合軍によって鎮圧されていた。翌年春、占領軍を慰問した華族岡部長職(ながもと)は、そこでかいま見た頤和園や紫禁城の壮麗さに感動し、写真として残したいと考えた。さっそく、日本占領軍や当時の駐清公使小村寿太郎の許可をとり、みずからがパトロンとなっていた写真家小川に手紙を書いて、渡清を促したのであった。 ただ、小川の撮影旅行には大義名分が必要である。北京の小村は時の文部大臣菊地大麓や帝室博物館館長と協議し、その結果東京帝国大学からの学術派遣となったのである。一方、前年から当時設計中の東宮御所、すなわち赤坂離宮の装飾に資するため北京城研究を企画しながら、だが、旅費捻出にままならなかった造家学科にとっても、北京からの招聘はわたりに船であった。経費は博物館が出し、名目は大学の派遣としてこの調査旅行が実現したのである。 忠太はこの時の調査の記録を二冊のフィールド・ノートとして残した。一冊は『渡清日記』と題された、日を追って事実や感想を記した日録ノートであり、もう一冊は『紫禁城実測帳』[2]と書かれた、文字通り調査ノートである。この二冊によって、われわれは日本人建築史家による初めての海外調査の実態を仔細に知ることができる。 七月四日、新橋を発った忠太一行は広島県の宇品港から日本郵船の佐倉丸で清国に向かった。太沽に上陸して天津を通過し、北京に到着したのは七月一二日であった。翌々日の一四日から一週間、頤和園や雍和宮、孔子廟などの見学に明け暮れている。その見学の成果は、帰国後、一九〇六年に小川が出した写真集『清国北京皇城』にまとめられている。 七月二一日、紫禁城への出入り許可を得た忠太は、調査を開始した。落ちぶれた宦官に哀れみの眼を向けたり、見学に来た日本軍人のいい加減さに怒りを発したりはしたが、八月一一日まで、途中の雨のための休養日をはさんで、ほぼ毎日、土曜日曜もなく二十日間紫禁城の調査に費やした。 調査は、天安門の北側にある巨大なH型平面の門、午門から始まって、前殿の太和殿・中和殿・保和殿、そして、後宮の乾清殿・交和殿・坤寧宮という紫禁城の中軸線上に位置する主要な建物へと進んだ。忠太のフィールド・ノート『紫禁城実測帳』には、部分部分のスケッチと中国語による名称、観察から得た感想、全体の配置と実測で得られた各部の寸法など、雑多に書き込まれている。とりわけ、屋根のあちこちに置かれている獣像には関心が強く、スケッチの中心となっている。のち、忠太が好んで描いたり、造ったりする怪獣装飾の原型がこんなところに現れている。 「建築装飾」は、奥山の分担であったが、忠太の眼はむしろ装飾に釘付けとなっていた。空間ではなくて、部分の集積として建築を理解していた当時の一般的な建築理解を考えればそれもやむを得まい。ここで言う「部分」とは「装飾」のことなのだから。建築をダイナミックな三次元の構造体として分析するようになったのは、ほんの最近のことである。近頃は陳腐となった軒下の組物の構成方法の解明でさえ、忠太のこの時期からはるか時間が経過してやっと発明される手法であった。 「空間」や「意味」という物理的な形態とはやや異なった建物のもつ特質や、まして、建物を包含するさらに大きな「都市」、「コンテクスト」といったものに言及することはどだい無理なことで、建物の表面を単調に言葉で叙述するのがせいぜいであった。もちろん、この批判は現在のわれわれの時点から見た不満で、公平ではない。が、調査の手法やなんのためのフィールド・ワークかといった根本の問題に忠太が無自覚であった点は、ここに始まり終生変わることはなかった。

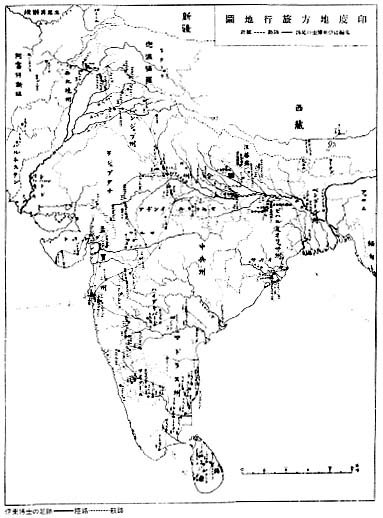

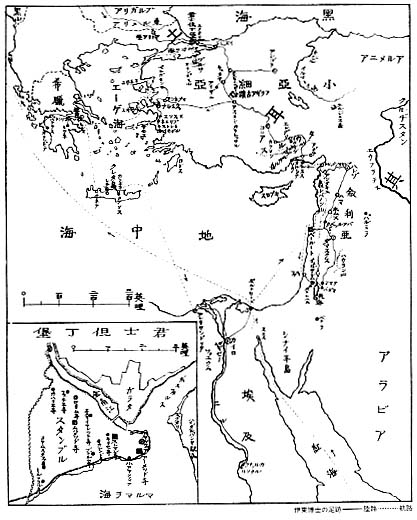

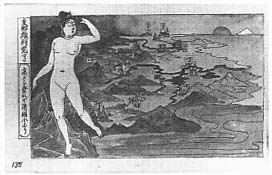

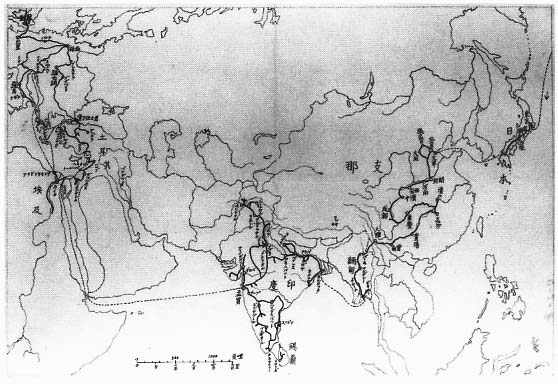

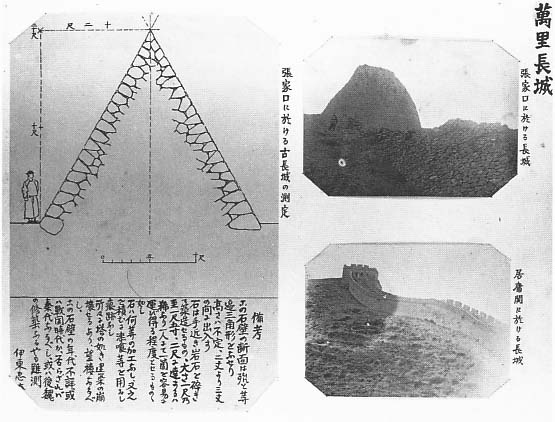

伊東忠太の建築史的業績のひとつは、この紫禁城調査から約半年後、一九〇二(明治三五)年三月二九日から始まる、三年三カ月に及んだ世界建築見学旅行であったとしてよいだろう。当時、帝国大学では教授に昇格するために、欧米への研修旅行が不文律として義務づけられていた。欧米へ、という規約に対して忠太は、アジアへの留学へと強引に代えようとした。だが、造家学科や文部省を納得させることは難しく、帰国時に欧米を通過するという附帯条件でやっと許可をえることができた。 忠太の世界建築旅行は、中国、ビルマ、インド、スリランカ、トルコ、エジプト、シリア、ギリシア、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカと、文字通り世界を一周する[挿図2]。内容を言えば、決して均等ではない。中国十五カ月、インド等九カ月、トルコ・エジプト等十カ月、欧米五カ月、と旅行に困難な地域にやや日数をかけている。今世紀の初頭、約百年前の世界一周である、もうそれだけで評価してよいのかも知れない。

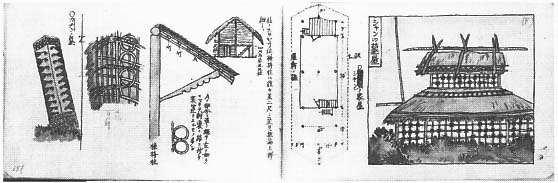

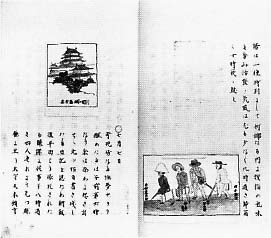

行く先々からは、こまめに絵はがきを日本の家族たちに送り、フィールド・ノートにはスケッチと日録を、なにか使命感に衝き動かされているかのように克明に、しかも独特の小さな文字で描き続けている[挿図3]。使命と言うならこの世界旅行そのものが、忠太にとって使命、あるいは夢であった。この世界旅行に出立する十年前、一八九一(明治二四)年七月七日付け、父母宛の手紙に二十四歳の忠太の将来計画が記されている。日本全国を踏破し、古今の建築を取り調べ、もし運がよく、朝鮮、中国に行けるならば日本建築の起源を調査して、大論文を大学院に提出したい、とある。

忠太の履歴で言えば、この手紙の翌年七月、『建築哲学』を題目とする論文を提出する。帝国大学造家学科を卒業し、そのまま大学院に進学して、日本建築史の研究に従事した。大学院での二年間、文献調査や実測調査を進めて書き上げたのが学位論文『法隆寺建築論』であった。ここに法隆寺とギリシアの連関が主張されているとは、すでに述べた。もちろん、すでに指摘されているように、このギリシア文明と法隆寺との関連性は、忠太の独創ではない。当時のお雇い外国人美術史家、フェノロサなどに発し、建築界でもいたって常識的な言説であった。 忠太を世界旅行へと誘ったのは、学術的野心のみではない。彼個人の好みが多大に反映している。子供のころから、地理好き、地図好きであったことを、忠太は伝記やその他でたびたび言及する。実際そうであったことも重要だが、それを自らの特技として生涯誇示していたこともさらに特筆してよい。朝鮮、中国へ渡りたい、と両親への手紙に書いたその前年一八九〇(明治二三)年七月、忠太は学術研究という名目で、教授中村達太郎先生、同学生山下啓次郎、河合幾次、計四人で、東京、木曽、水戸、日光への一カ月ほどの小旅行をなしている。 伊東家には『修学旅行記』と題された分厚い忠太の自筆本が残されていて、十年後におこなうはずの世界旅行とフィールド・ノートの原型はすでにここにある。観察の手法については次節で述べるが、ここで注目すべきは、旅に出ることへの衝動が忠太の幼年の頃から培われてきていたことである。 忠太を世界旅行へ誘惑したと考えられる最後の理由は、当時の日本に漂っていた探検へのロマンであったろう。一八八〇年、日本人で最初に中央アジアを踏破した西徳二郎は、後、義和団事件の時の日本人公使を勤めて、忠太の紫禁城調査とは入れ違いに中国を去っている。福島安正がシベリア単騎遠征をなし遂げたのは、一八九二年から翌年にかけてのことで、まさに忠太が法隆寺にギリシアを夢想していた時期である。福島の冒険は、それより前に始まり、一八八六年のインド全域の踏破、さらに一八九四年にはシャム、ビルマ、インドから中央アジアを抜け、トルコ、エジプトへと続いている。 スウェーデンの探検家スウェン・ヘディンは一八九三年に中央アジア探検に乗り出し、幻の都、楼蘭の古都を発掘していた時、忠太は紫禁城調査に汗を流していた。イギリスのスタインは一九〇〇年に最初の中央アジア探検に出発し、敦煌千仏洞を発見したのは少し遅れて一九〇七年のことであった。同じく、フランスの敦煌学者、ペリオは植民地ベトナム・ハノイの極東学院で、やがてくる収穫の時を待って潜伏している。 さらに日本人で言うならば、鳥居龍蔵、河口慧海、大谷光瑞、そして、伊東忠太の四人が僅差を保ちつつ中国大陸を移動していた。忠太を中心に述べれば、忠太は河口のチベット行きを北京で知って羨望の念を抱き、鳥居は半年ほど先行して忠太と同じ西南中国のルートを歩んでいた。大谷探検隊にいたっては、雲南のやや手前で、忠太はその一支隊に遭遇している。時は探検の季節にあった、と言っても言い過ぎではない。

忠太のこの世界旅行での最大の学術的成果は、雲崗石窟の「発見」である。一九〇二年六月一六日大同に到着し、翌日知県を訪問すると、街の西三〇里の雲崗に、北魏時代といわれる古跡があると告げられた。翌朝早朝四時にとびおき、府庁さしむけの官吏一人、兵一人を案内役に、馬でほぼ二〇キロ西に進んだ。武周川をこえると、川の北壁にそって約一キロ、みごとな石仏群が広がっている。忠太の冒険の最高潮、雲崗石窟「発見」の瞬間である[42]。

忠太の興奮がこちらに伝わってくるようだ。ここで忠太は野帳の一三ページ半を費やして、雲崗調査の記録を残している。それぞれの石窟について平面を記し、その大まかなる寸法を測り、細部意匠をスケッチしている。 伊東忠太とともに日本建築史研究の基礎を固めた人物に、関野貞(一八六七−一九三五)がいる。忠太が世界旅行でアジア大陸を踏破しているその時、関野は朝鮮半島にいた。忠太が中国、関野が朝鮮半島をという調査分担が暗黙裡にあったようにもみえる。関野の最初の中国旅行は、一九〇六年九月の河南・陝西であり、その後何度も行った調査旅行の成果は、常磐大定との大著『支那文化史蹟』に結実している。 関野も忠太と同様、中国各地にある石窟に関心をもって調査している。だが、一九一八年夏、太原で「発見」した天竜山石窟に関する論文に載せられた図を見てみると、忠太のそれとの相違ははっきりする。忠太のノートには、石窟内の空間があっけらかんと描かれているのに対し、関野のそれには、そこに刻まれた仏像の輪郭や名称が詳細に記されている。 しかし、それは単に二人のもっている大雑把さと緻密さという性格の相違のみに由来していたのではない。関野の遺稿集の一冊『支那の建築と芸術』に付された洛陽龍門石窟仏像のスケッチとを比較すると、二人がそれぞれ何を見ていたのかの差異を、われわれは如実に知ることができる。関野は、仏像が着ている衣類の襞にまで眼を向ける。その襞の一本一本の中に、製作者の意図が込められているとする考えからであった。 忠太の仏像は、だが、きわめて漫画的である。リアリズムでは感動が希薄になると考えていたわけではない。第一、仏像にほとんど関心がないのである。あたかも、彫刻に興味のない普通の遊覧者が、記念のためにスナップ写真をとるような、そんな淡白な視線とも言ってよい。衣服の襞の断面がどうであろうと、その数がいずれであろうと忠太にとって些細な事象であったのだ。いわば、仏像は観察の対象というよりも、一種の「記号」にしかすぎなかった。 関野の「精密」な眼は、やがて仏像の様式史へと発展したし、その流れを汲む水野清一と長広敏雄は、一九三八年から七年間、雲崗石窟調査に刻苦勉励することとなる。関野を筆頭とする学派は、石窟を理解するためには石窟に肉薄し、そこに内在する論理によってすべてが解明できるのだとする、今から見ればやや古風な歴史観に支えられている。ただそれは、同時に「もの」は「もの」として自立しているのだとする、当時としては斬新な考え方でもあった。 では、忠太はどうであったろう。個々の建築について、忠太は後に設計するための糧とすべく、その特徴をデフォルメして描いていたが、石窟の場合、そこに「穴」があるにすぎない。たしかに、各々の石窟の平面を採集してはいるものの、慣習の上でおこなった気配がある。 のちにこの調査について忠太は、『国華』に「支那山西雲崗の石窟寺」として発表している。全六章にわかれるその内容の実に半分にわたって、どこの部位がどこの地域の手法と似ているとの叙述で占められている。つまり細部は、ある石窟を構成する要素——総体のなかの一要素——としては見なされず、解体され、別の地域の同等の部位と比較されるのである。関野の視線は、不可視なものには威力を発揮しないのであるが、可視的な部分で、全体をとらえるという点できわめて有効である。それに比べたら、忠太の雲崗石窟へのまなざしは、通過点としてのそれであった。 先に引用した忠太のフィールド・ノートには「余は法隆寺の郷里を知りえて、その嬉しきこと限りなく」とあった。ここで、忠太は法隆寺の淵源を発見したのである。が、忠太は同時にそれが「西域(ガンダーラ)」とつながっていることも見て取った。『国華』に載せた論考の結論は、「西域(ガンダーラ)」から法隆寺にいたる、いわば「エンタシスの道」の中継地としての雲崗石窟が存在しているということであった。さすれば長居は無用、「エンタシスの道」を通って先に進まなければならない。忠太の雲崗石窟調査は、その日朝七時から昼食を取らずに午後五時まで、時間にしたらわずか十時間にすぎなかった。

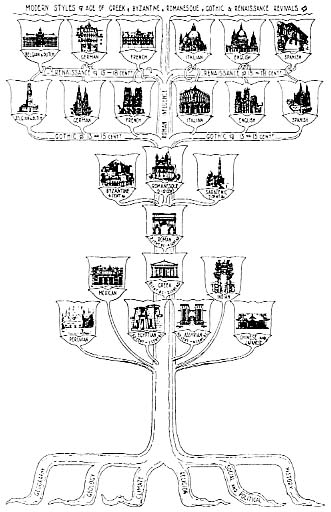

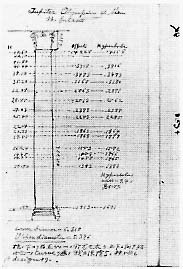

忠太にとって、もっとも重要なのは、ギリシアに行き着くことであった。移動し、未知の事象を「発見」し、そして、スケッチして感想を記録することがすべてである。一カ所に留まって深く掘り下げるということは、ない。そこにあるのは、日々移りかわっていく探検の「断片」であった。 観察の手法も「断片」的である。そして、その「断片」は、建築史や物語として集積されるのではなく、「断片」のまま、フィールド・ノートに閉じ込められていく。ひとつには、忠太には「断片」を有機的に結合させる能力に欠けていたからであろう。もっとも、ライバルの関野には、結合させるという意思さえもなく、ただ、「断片」の精密さがやや過大の評価を生み出しているのだが。 ただ、ここで建築史という学問の来歴を考えるならば、忠太の「断片化」という手法はむしろ理に適っている。日本における近代建築学の始祖は、よく知られるようにお雇いイギリス人建築家、ジョサイア・コンドルである。この時、「建築史」という学問はまだない。建物を設計する際に、過去の意匠をつなぎ合わせるという歴史主義が風靡していた時代である。「建築学=建築史」であったのだ。過去の意匠を接合するにあたっては、それを「断片化」しなければならない。ここに忠太の手法が自ずから誕生する。 忠太がフィールド・ワークで集積した「断片」は、やがて全五巻の大著『支那建築装飾』(一九四一−四五)として刊行される。そこには、建築を部分に解体し、部位ごとに採集した中国建築の断片を、写真として掲載している。いわば、建築の標本であった。もうひとつの集積の結果は、忠太の設計した建物であった。たとえば、大倉集古館は中国建築の「断片」の結合であり、築地本願寺はインドで集めた「断片」の総合である。この点でいえば、忠太の学問は、建築史ではなく、建築標本学であったと言ってもよいだろう。 「断片化」の弊害は、この旅行を伝達する際にも現れる。正規の旅行記録は、旅の途中に日本に送られて、建築学会の機関誌『建築雑誌』に順に発表されている。しかし、それは日録の私的部分を除外して、行程に沿って順次並べられていくにすぎない。それは、西洋から輸入された学術的分析にのっとっているのではなく、むしろ、江戸の十返舎一九『東海道中膝栗毛』などの直系であった。随分のちに、忠太は『西遊六万哩』という本を出している。青春の世界旅行を物語風に書き記したものであるが、ここにも、統一した世界旅行はない。奇談、笑話などが「断片化」されて、機械的に集積された小話集であった。 「建築学=建築史」が、コンドルによってイギリスから輸入された時、しかし、過去の建築の「断片」はすべてがすべて等価ではなかった。コンドルにとってイギリス建築が最高位を占め、移植された日本でも、しばらくその価値観は持続する。それに異を唱えたのが、伊東忠太である。忠太にとって、建築史は日本という国家の再評価の手段であったのだ。 ただ、その時徒手空拳ではいかにもこころもとない。なんらかの支えが必要である。法隆寺と西洋建築のルーツであるギリシア建築とを強引に結び付けようとした背景には、忠太のそんなナショナリズムに凝り固まった精神が存在していた。 忠太の世界旅行の直前の一八九七年、イギリス人の建築史家、フレッチャーが著した『比較による世界建築史』には、世界の建築が進化系統樹になぞらえて描かれている[挿図4]。オリエントから始まって、エジプト→ギリシア→ローマ→ロマネスク→ゴシック→ルネサンス→新古典主義→歴史主義→現在欧米建築へと進む「正統建築系統樹」に対して、中国、インド、イスラムは、あたかも人類に対する猿人のごとく、傍流に設定される。当然、忠太はこれに反発する。

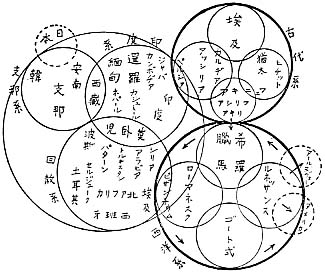

忠太はこれに対抗して、別の世界建築モデルを作り上げた。そこには、エジプトなどの「古代系」「西洋系」と、インド、イスラム、中国を包含するその他の建築文明の円が重なるようにして描かれ、それぞれ新しい建築が小さな円として顔を覗かせている。「西洋系」から飛び出しているのは当時最先端にあったアール・ヌーヴォーとアメリカ建築である。そして、中国建築から飛び出しているのは、日本建築であった。フレッチャーの建築進化系統樹が、忠太にとって我慢ならなかったのは、世界の建築に進化という優劣をつけるという点ではなかった。自国日本の建築が、低く見られているという蔑視の視線についてである。だから、日本建築が欧米建築と同様進化の最先端にいるならば、何も言うことはなかった[挿図5]。

エジプトに、ヨーロッパ、インド、中国、イスラムの複数の建築文明の円を同一平面に並べて描くという発想は、いかにも「地理」的である。忠太の脳裏には、当時、日本人のもっていた世界観がそのままの姿で刻まれていた。世界旅行というのは、本来そんな既成の世界観を打破して、独自の世界観を打ち立てる絶好の機会であったろう。だが、忠太は打破するはおろか、かえって強固にしてしまった。伊東忠太は、きわめて早い時期に、建築史家として世界旅行をおこなったけれど、結局のところ、それは新たな「方法」となることはなかった。 一九〇五(明治三八)年六月二七日、バンクーバーを発った忠太は、二五日横浜に到着する。三年三カ月の壮大な世界旅行をへての日本である。だが、それはあまりにも長い三年三カ月でもあった。日本ではこの年の四月から関野貞と喜田貞吉との間で法隆寺再建非再建論争が起こっている。同い年で、同僚の関野が主役になったこの論争に、法隆寺のエクスパートを自認していた忠太は、終始傍観者の立場で対処した。そして、そこでの論争点は、もはや法隆寺をギリシアなどの外界建築に接続することではなく、内的な連続、非連続を問うものであった。 忠太の世界建築旅行も、やがて歴史の中に「断片」として埋没していくことになる。 |

【参考文献】伊東忠太『伊東忠太建築文献』、龍吟社、一九三六−三七年。一九八二年、原書房より復刻伊東忠太『支那建築装飾』一−五巻、一九四一−四四年、東方文化学院。一九八二年、原書房より復刻 伊東忠太『伊東忠太建築作品』、城南書院、一九四一年 岸田日出刀『建築学者 伊東忠太』、乾元社、一九四五年 「伊東忠太博士著作目録」、『建築史研究』一七号、一九五四年 崔康勲「伊東忠太年譜」、『日本の建築〔明治大正昭和〕』8、三省堂、一九八二年 伊東忠太『清国』刊行委員会編『伊東忠太見聞野帳 清国』、柏書房、一九九〇年 読売新聞社編『建築巨人−伊東忠太』、読売新聞社、一九九三年 藤森照信『伊東忠太動物園』、朝日新聞社、一九九五年 丸山茂『日本の建築と思想−伊東忠太小論』、同文書院、一九九六年 村松伸「忠太の大冒険−伊東忠太とアジア大陸探検」(一)−(二十四)、『東方』一五四−一八一号、東方書店、一九九四−九六年 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |