羊毛のドメスティケーション

ウールの発達と紡錘車

須藤寛史 |

1 |

|

■はじめに 現代人の生活において、繊維はもはやなくてはならない原料となっている。衣料、インテリアや縄、網など身近に目に付くものはいうまでもないが、先端技術を駆使した化学繊維は、航空・宇宙材料、電子製品、プラスチック製品、土木・建築の補強材といった産業用資材、さらにはIT技術にも利用されるなど、その用途を広げている(本宮ほか2002)。 繊維の利用は先史時代にまでさかのぼることができる。ところが西アジアのみならず、各地の先史時代の繊維利用を探ることは、考古学においてもっとも困難な作業のひとつである。まず、繊維および繊維製品そのものが発見されることは非常にまれだ。また繊維製品の生産・加工に使われる道具はしばしば、あたりに転がっている石ころや木片を場当たり的に利用することも多く、仮に発掘で採集されたとしても繊維利用に関係するものなのか判断が難しいものが多い。またそれと気がつかずに記録されないものはさらに多いだろう。とはいえ、考古学者も黙って手をこまねいているばかりではない。限られた資料をさまざまな角度から研究し、繊維利用の歴史に迫ろうとしている。本稿では繊維、特に羊毛がどのように人類に身近な資源となったのか、すなわちドメスティケーションされたのか、その過程を探っていこう。 ■繊維利用の起源 紐の利用は後期旧石器時代には知られていたようだ。それはこの時期に出現する茎部のある尖頭器、小さな穴の開いた針やビーズなどから推測できる。紐で柄に縛りつけたり、穴に細い紐を通したりしたのだろう。また、フランス、レスピューグ(Lespugue)で発見された前20,000年ころのヴィーナス像には、撚りを加えた糸で編んだスカートが表現されているという(Barber1991:40)。さらに同じくフランスのラスコー洞窟では前15,000年頃のロープが発見されている。植物繊維を紡いだ糸を2本撚り合わせ、それをさらに3本撚り合わせたものであった。実際の繊維製品、それも撚りをかけた糸が残っていた最古の例である。このように細かい繊維を撚り合わせて作った糸の出現は、人類の繊維利用にとって画期的なことである。紐として利用できる天然素材には、消化管や腱などの動物の身体の紐状の組織や植物の茎、葉、樹皮などがある。これらはすぐに紐として利用できるが、長さに限度があり、加工の範囲も限られている。一方植物の篩部(養分が移動する通路)や動物の毛など、一つ一つは短く弱いが、これらを束ね、撚り合せると、強く柔軟性のある糸を自由な太さで無限に作り出すことが出来る。このような糸を紡績糸と呼ぶが、その出現により多様な織物、編み物の生産が可能となり、繊維の用途は格段に広がったのだ(Barber 1991:9)。紡績糸の始まりは繊維のドメスティケーションと呼んでもいいのかもしれない。 ■西アジア先史時代における繊維

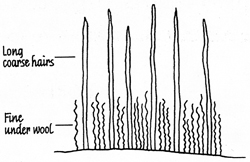

先史時代の西アジアおよび旧大陸では亜麻と羊毛が主な繊維の原料であった(Barber 1991:Fig.1.8)。亜麻は現在でも、植物性の繊維としては綿に次いでよく利用されている繊維原料である。亜麻を原料とする織物をリネンあるいはリンネルと呼ぶが、こちらのほうが馴染み深いかもしれない。亜麻の種子の遺存体は新石器時代以降、銅石器時代にかけて西アジア全域でたびたび発見されている。ただし繊維だけでなく油の原料としても利用されていたので、種子が確認されたからといって直ちに繊維利用に結びつけることはできない。繊維として利用された最古の証拠は前7千年紀、先土器新石器時代B(PPNB)期に遡る。イスラエルのナハル・ヘマルという祭祀遺跡で多数の縄や編み物が発見され、亜麻を原料としていたことが分かった(Schick 1988)。以降、前3千年紀までは西アジアで主要な繊維原料であった。亜麻を繊維として利用するにはとても手間がかかる(Barber 1991:13-15;McCorriston 1997:522-523)。まず亜麻を栽培し、収穫しなければならない。その後、葉や種子を削ぎ落とす。残った茎を1・2週間水に浸し硬い木質部を腐敗させる。水から取り上げ、数日乾燥させる。乾いた繊維を今度は木の棒などで叩き、残った不要部分を砕き取り除く作業を何度か繰り返す。こうして抽出した篩部を最後に梳きほぐし、ようやく繊維原料となる。多数の工程を経る作業である。木質部を砕くための木の棒と、梳きほぐしに用いられたと思われる植物のとげを多数埋め込んだ木製の板がスイスの新石器時代遺跡で発見されている(Barber 1991:Fig.1.2)。これらは、考古遺物としては特殊な条件でしか発見されない。こうして得られた繊維は非常に長く(1m以上になる)、表面がなめらかで光沢があり、巻縮が少ない。したがって後述のウールより紡ぎ合わせにくく、染色しにくいが、亜麻糸で織ったリネンは通気性もよく肌触りがよいのは周知のとおりである。古代エジプトでは衣類やミイラをくるむ布として長い間盛んに生産・利用された。 一方羊毛であるが、今日では羊毛および羊毛製品全般をウール(wool)と呼ぶことが一般的である。しかしウールは本来、動物の柔らかく細い下毛を指す言葉である(Ryder 1993; Barber 1991:22)。これをフリース(fleece)ともいう。ヒツジ・ヤギの身体を覆う毛は、太さや柔軟性の異なる3種類の繊維で構成されている(図1)(Barber 1991:21; Ryder 1993:10)。死毛(kemp)は枯死した不良羊毛で、太く柔軟性が無いため紡績や染色には適さない。獣毛(hair)は死毛より細く比較的利用しやすいが、範囲は限られる。野生ヒツジの体毛はこうした粗い毛が長く発達していた。初期の家畜種においても同様であったと考えられる。ウールは本来獣毛・死毛より短かかったため、野生および家畜化初期の段階では、生えかわりの季節以外表面に現れることはなかった。ウールは前二者に比べ一段と細く、柔軟性・伸縮性・巻縮度に富み、表面が鱗状に毛羽立っている。したがって個々の繊維は短い(数センチ)が相互に絡みやすい特性を持つ(Barber 1991:20)。そのためフェルトや紡績糸(毛糸)の原料として最適の繊維となる。現在牧場で見られるフカフカのヒツジは、死毛や獣毛を少なくし、ウールをよく発達させるためた改良された品種なのである。羊毛を繊維原料として利用するのは亜麻に比べて大分少ない工程で済む(McCorriston 1997:522-523)。まずはヒツジを飼育し、毛を刈り取る。現在は金属製の大きな毛刈バサミで刈り取っているが(Wulff 1966; Watson 1979;Ochsenschlager 1993)、これが導入されたのは鉄器時代以降のことであった。ライダーは、金属が実用化されたことの他に、この頃になってウールを発達させた品種のヒツジが確立し、毛の自然脱落性が失われ、恒常的にウールが身体を覆うようになったことを、毛刈バサミ導入の理由として挙げている(Ryder 1993:14)。後述するように青銅器時代以前にもウール・タイプのヒツジは成立していたようだが、その頃の毛刈は春の生え変わりの季節に摘み取っていたものと思われる。そうすることで死毛や獣毛の混入を防げるという利点がある(Barber 1991:29)。土器新石器時代から銅石器時代にかけて、平たい半円形の特徴的な石器が見られる。タビュラー・スクレイパーと呼ばれるこの石器は動物解体用ナイフ(Rosen 1997:74-75)や毛の摘み取り具(Henry 1995:372-373;安倍2002)などの機能が想定されている。摘み(刈り)取られたウールは汚れや脂分を取り除くために水洗いされる。摘み(刈り)取る前に、川でヒツジごと洗ってしまう例も民族誌で知られている(Ochsenschlager 1993)。あとは乾いたウールを櫛で整え、残ったゴミを取り除けばいつでも加工できる状態になる。 ウールのドメスティケーション 毛の利用についてはその証拠が確実になるのは前5千年紀、銅石器時代以降である。ヒツジ・ヤギのミルクや毛利用の開始を探るには、動物考古学の果たす役割が大きい。動物考古学とは遺跡から出土した骨を一片一片観察し、動物の種類や骨の部位、性別、屠られた季節などを同定し、統計的な分析から当時の動物資源の利用方法を研究する分野である。ミルク・毛利用については、試料の年齢構成、ヒツジ:ヤギの比率が主な基準となる。ペインは家畜利用の目的を肉、乳、毛の3種に設定し、それぞれの家畜の群れにおける理想的な年齢構成をモデルとして提示した(Payne 1973)。それによると毛やミルク利用を目的とする群れでは、雄も雌も成獣が多くなる。特に毛利用に関しては去勢された雄が存在する。去勢雄ヒツジからは良質のウールが豊富に得られるからである。肉、乳利用を目的とする場合、去勢雄は見られないので毛利用の重要な基準となる(Barber 1991:26-27, Table 1.1)。ただし考古学的に去勢オスの存在を確認することは難しい。またヤギはウールを発達させなかったので、毛利用の場合ヤギよりヒツジの割合が高くなることも基準となる(Redding 1984)。ちなみに肉利用を目的とする群れでは柔らかい肉の採れる仔羊(ラム)か、たくさんの肉が採れる若い成獣の比率が高いとされている。イランのケルマーンシャーやフジスターンにおける動物骨の分析によると、羊毛の利用が重要性を帯びるのは前5千年紀、銅石器時代からであるという結果が示されている(Davis 1984,1993;Greenfield 1998)。これが直ちに毛利用の開始時期を示すというわけではない。おそらくそれ以前から徐々に二次産物への需要が高まってきたのだろう。前4千年紀には羊毛利用の傾向が強く表れた動物遺存体の統計データが各地で頻繁に見られるようになる(McCorriston 1997:521)。 ところで家畜化開始期以降、ウールの有用性はどれほど認識されていたのだろうか。先述の通り、野生あるいは家畜化初期段階のヒツジでは、繊維原料として便利なウールは、死毛や獣毛の下に隠れており、生え変わりの時期にしか表面に現れなかった。したがってヒツジの家畜化が始まった新石器時代の人々は、柔らかなウールを目にする機会が少なく、繊維原料としての利用度が低かった可能性がある。現在見られるような体毛がすべてウール状の柔らかい毛に発達したヒツジをウール・タイプのヒツジと呼ぶが、その最古の証拠としてよく引き合いに出されるのがイラン西部のテペ・サラブ遺跡で出土した前5,000年頃の動物土偶である。胴体にV字の刻文が連続して刻まれており、ウール特有の縮毛を表現しているとされる(Ryder 1993:Fig.4)。しかしこれだけでは証拠として不十分だ。ライダーが示したモデルでは、青銅器時代に獣毛あるいは死毛が細くなった品種が出現し、鉄器時代になってようやくウール・タイプのヒツジが出現するという(Ryder 1993: Fig. 3)。西アジアでは前4千年紀末頃から文字が使用され始めるが、前3000年頃の粘土板文書にウール・タイプのヒツジが明確に区別されている(Green 1980)。青銅器時代には意図的にウール・タイプのヒツジを利用していたことがわかる。 現在のところ前5,000年を遡るウール利用の明確な証拠はない。それ以前にウールがまったく利用されていなかったことを意味するわけではないが、前5,000年以降、特に前4千年紀以降ウール利用の証拠が増えることは、ライダーのモデルのようにウール・タイプのヒツジが徐々に発達していった様相を反映しているのではないだろうか。前3,000年頃に文字記録としてウール・タイプのヒツジが記述されているということは、前4千年紀にはそれがかなり普及していたと考えてよいだろう。前2千年紀の粘土板文書には、ウール製品がメソポタミアの重要な輸出品であったことが記されている。アルガゼはそのような状況が前4千年紀、ウルク文化の拡散現象においてもありえたと主張している(Algaze 1993)。では、それ以前、前5千年紀においてはどのような状況であったのだろうか。 |