■大陸から北海道へ

東京大学(当時は東京帝国大学)文学部考古学研究室は東洋史を基礎として始まり、一九四五年の敗戦まで、日本の先史時代をあつかってきた理学部人類学教室と棲み分けながら、中国大陸を主な研究活動の場としていた。それについてはすでに本博物館のかつての展示図録にも記したことがある(大貫、一九九七)。

一九二七(昭和二)年に、その後の大陸考古学を推進する東亜考古学会が設立された。東亜考古学会は「東亜諸地方ニ於ケル考古学的研究調査」を目的として、京都帝国大学と東京帝国大学の教官を中心に設立された学会である。当時の日本の大学で、考古学の専任の教官を有するのは、東京、京都の両帝国大学しかなく、この両大学の教官を中心にこの東亜考古学会は組織された。京都大学を代表するのが、浜田耕作であり、東京大学を代表するのが原田淑人であった。

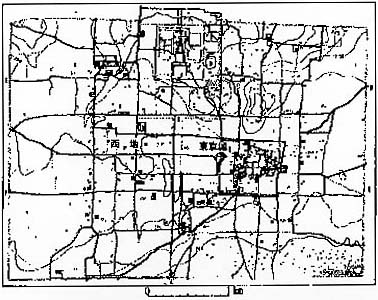

その東亜考古学会がおこなった調査の中で、原田淑人が主催した調査の一つに、渤海上京龍泉府の調査がある(図1、2)。それは満州国が成立したばかりで世情の不安定な昭和八、九(一九三三、一九三四)年におこなわれた。渤海は現在の中国東北地方、ロシア沿海州、北朝鮮にかけて存在した国である。六九八年に粟末靺鞨部の地にたてられ、七一三年に唐より渤海郡王に封じられてから渤海と称するが、九二六年に契丹によって滅ぼされた。

|

図1 関連する遺跡

|

|

| 図2 渤海上京龍泉府の平面図(原田・駒井編1938より) |

このときの調査の成果は、昭和十四(一九九三)年に東亜考古学会から『東京城』東方考古学叢刊第五冊として世に問われ、その後の学界の研究に大きく寄与した。文献記録の乏しい渤海の首都をはじめて本格的に調査して、その内容を明らかにしたもので、いまでも基本的な文献としてその価値は薄れていない。長安城を模した都城で、燕山山脈以北では最大規模であった。

渤海は日本海を渡っての我が国との交流もよく知られている。その渤海の都が一時あった上京龍泉府から、原田らの調査中に、我が国の古代貨幣である和同開称が見つかっている。

それとは別に、渤海の成立に関与した靺鞨諸部は現在ロシアに属するアムール川下流域にも及んでおり、戦後に東京大学が調査することになる北海道東北部のオホーツク文化とは中間にサハリンを介して北回りでの交流があった。原田淑人、そして原田を助けてつねに行動をともにしていた駒井和愛らの、現在の中国東北地方や内蒙古自治区での調査の経験は、戦後北海道を東北アジアの中で位置づけようとするときに大きな力となったはずである。

奇しくも、その戦前の調査を主導した原田淑人教授は一九四六年三月に退官し、つねに調査をともにしていた駒井和愛が一九四五年三月に助教授に任じられ、考古学研究室の戦後が始まるのである(図3)。

|

| 図3 駒井和愛元東京大学教授(1905-1975) |

一九四六年四月から文学部史学科に考古学専攻が設置され、一九四七年四月に初めて迎えた専攻学生とともに新たな考古学研究室の歴史が始まることとなった。研究室が関わる戦後最初、そして考古学専攻の学生の参加した最初の調査は一九四七年夏の登呂遺跡の調査であった。続いて研究室は同年九月、北海道網走市モヨロ貝塚の発掘に参加している。

「東亜」の実体は中国大陸を指し、東亜考古学会は当然ながら戦前は大陸で調査をおこなっていた。そのため、敗戦とともにその活動の場を別に求めざるをえなくなった。水野清一と駒井和愛が相談して京都大学は九州の壱岐・対馬、東京大学は北海道を新たなフィールドとすることになったという(杉村、一九七七)。日本の中で大陸文化との交渉の接点を求めて西と東の大陸への窓口となる場所を選んだのである。のちに、駒井和愛は「アイヌ考古学」という名称を多用することからも、脳裏に日本の北辺に居住するアイヌの歴史を考古学的手法から明らかにしたいと思っていたに違いない。そのさいに、戦前の大陸での調査で培った知識が役立つであろうと考えていたのであろう。ちなみに京都大学を主体とする東亜考古学会による対馬の調査は翌一九五三年夏から始まっている。

戦後の日本考古学の再出発とも言うべき登呂遺跡の調査が関東、関西の大学合同でおこなわれたことはよく知られている。駒井和愛は登呂遺跡の発掘を推進した原動力の一人であり、登呂調査委員会という組織が考古学研究室に置かれた。この委員会はその後、日本考古学協会へと飛躍的に発展する。しかし、戦後の混乱期の考古学界において、モヨロ貝塚の調査が登呂遺跡と並び評される大きな発掘調査であった(桜井、一九七二)ことはあまり知られていないであろう(図4)。この両者の調査には東亜考古学会の幹事で戦前の大陸での調査運営に尽力した島村孝三郎の異常な熱意があったという(斉藤、一九六三)。

|

| 図4 モヨロ貝塚1957年調査(駒井1977より)。前列左から駒井、児玉、原田、米村の各氏。 |

モヨロ貝塚は戦前から知られたオホーツク文化期の代表的な貝塚であり、文部省の指定遺跡になっていた。弥生時代の遺跡からは中国漢代の遺物が出土し、それによって年代が明らかになっているが、オホーツク文化には外来要素があればどのようなものであろうか、またそれによって年代を知りうることはできるのではないかというようなことが問題意識としてあった(駒井、一九五八)。戦前の東亜考古学会を主導し、すでに東京大学を退官した原田淑人を中心として金田一京助、網走郷土博物館の米村喜男衛、北海道大学の児玉作衛門らによって、東亜考古学会と網走(当時は「北見」)郷土博物館の共催によるモヨロ調査団が結成された。そして、実際の発掘は東京大学文学部考古学研究室の駒井和愛ら、北海道大学人類学教室、付属博物館の名取武光、医学部解剖学教室の伊藤昌一、大場利夫らが受け持つことになった。島村も考古学研究室嘱託として参加し、文部省の斉藤忠も関わっていた。

斉藤は文部省における史跡の保存・調査の担当官として一九四一年から四二年にかけておこなわれた、軍事施設建設工事にともなう緊急調査に関わっている。その際に、多数の遺物や人骨が出土しており、斉藤も遺跡の重要性を認識していた。

戦前に国内にフィールドをもつことがなかったこともあり、東亜考古学会の活動と離れた後も東京大学文学部考古学研究室は北海道での調査研究を継続してゆく。この年以降、毎年のように北海道で調査をおこなっていることが駒井和愛の年譜に記されている(駒井、一九七七)。

| 一九四七年九〜十月 |

モヨロ貝塚第一次調査 |

| 一九四八年九〜十月 |

モヨロ貝塚第二次調査 |

| 一九四九年九〜十月 |

忍路ストーン・サークル |

| 一九五〇年九〜十月 |

西崎山ストーン・サークル |

| 一九五一年九月 |

狩太ストーン・サークル |

| 一九五一年十月 |

モヨロ貝塚第三次調査 尾白内貝塚 |

| 一九五二年十月 |

西崎山・音江ストーン・サークル 尾白内貝塚 |

| 一九五三年十月 |

西崎山・朱円・音江ストーン・サークル 尾白内貝塚 |

| 一九五五年五月 |

音江ストーン・サークル |

| 一九五六年五月 |

音江ストーン・サークル |

(『琅 』所収の年譜には一九四九、一九五〇年にもモヨロ貝塚を調査とあるが確認できない) 』所収の年譜には一九四九、一九五〇年にもモヨロ貝塚を調査とあるが確認できない) |

このときまでの毎年の調査対象は、上述したオホーツク文化期の代表的な貝塚(モヨロ貝塚)のほか、縄文時代の環状列石(ストーン・サークル)、そして続縄文時代の貝塚(尾白内貝塚)であった。

弥生時代に日本列島の西、九州に朝鮮半島からもたらされた支石墓(ドルメン)に対し、縄文時代の本州北半から北海道に広がる環状列石はなんとなくシベリア的であるという思いが駒井にあった。かつて、現中国内蒙古自治区ハイラルの南方で、環状列石を調査し、墳墓であることを確かめた経験から、従来調査がほとんどおよんでいなかった北海道各地の環状列石の性質を明らかにしたいと願い、北海道大学の名取武光と協力して、北海道に点在する環状列石の調査を進めることになった。その結果、これらの環状列石は大陸と同様に墓であるとの結論に至っている(図5、6)。今から見ても、ストーン・サークルと総称されるものは多様であり、一部には墓として理解しにくいものがあることが分かっているが、墓が含まれることは明らかである。

|

図5 音江の環状列石(駒井1973より)

|

|

| 図6 内蒙古発見の環状列石(駒井1973より) |

駒井の関心は大陸との関係を日本列島の北に求める調査研究から、北海道の歴史でもあるアイヌの歴史を考古学的に追求することに広がっていった。当時の駒井は現在北海道に居住するアイヌはいつの時代にか北海道に渡ってきて、それ以前に住んでいた日本人(和人)を追い出したと考えていたらしい(駒井、一九七三)。モヨロ貝塚で見つかったオホーツク文化の人骨にはアイヌ化したものがあるという所見から、アイヌもそのころには北海道にすでに住んでいたと見なした。

しからばアイヌの北海道での存在はどこまで遡るのか、また環状列石を残したのは誰かが次の研究課題となった。そして道南噴火湾沿岸森町にある続縄文時代の尾白内貝塚を調査することになる。貝塚からは普通の遺跡では残らない人骨が見つかるので、貝塚は人類学的研究には好都合であった。駒井らが調査した際に発見された人骨は道南の現在のアイヌと類似が濃いことが認められた(図7)。よって「アイヌの貝塚」と称された。そして、それらより少し古い環状列石を残した縄文時代の人々もまたアイヌであったろうと論じた。

|

図7 尾白内貝塚発見の人骨(駒井、一九七三より)

|

明治のコロボックル論争に端を発し、戦前において一時日本列島の石器時代人=アイヌ説が流布し、かつて列島全域にアイヌが住んでいたところに、後に和人が大陸からやってきて、アイヌが北海道に残ったという交替説があった。その後、石器時代人と現在の和人はつながっており、時代とともに変化したにすぎないという連続説が戦後広がるようになったことと関係があろう。これによって、石器時代人=和人になり、逆にアイヌこそがある時期に北海道にやってきたのであり、それはいつのことかいう設問が浮かんできたのであろう。ところが、駒井らが調査してゆくとアイヌに似た形質の出現はどんどん古く遡ってしまうのである。しかし、考えてみれば、そのことこそがかつて石器時代人=アイヌ説を導き出したのであり、かつての石器時代人=アイヌ説は消えても、石器時代人=アイヌ連続説は実は消えてはいなかったのである。そして、大陸との類似が一時注目された環状列石は本州の方が古く、時とともに北に広がっていることが分かっており、北アジア大陸から北海道を通じて南下してきたという理解は成り立たないことが現在では分かっている。駒井の活躍した時代はまだ北海道考古学の黎明期であった。

■大西信武との出会い

その後、一九五七年十月に常呂町での発掘調査が始まり、翌一九五八年からは知床半島、常呂町での発掘調査が毎年のようにおこなわれるようになる。大きな転機を迎える契機となったのが、アイヌ語方言調査をおこなっていた言語学者服部四郎東京大学文学部教授(図8)と大西信武(図9)の遭遇であった。

|

|

| 図8 服部四郎東京大学名誉教授 |

図9 栄浦第二遺跡をパトロールする大西信武

(写真提供:大西信重) |

敗戦直後に、前出の東亜考古学会幹事島村孝三郎が服部四郎の疎開先まできてアイヌ語の研究を促したという(服部編一九六四)。戦前に内蒙古ホロンバイルでアルタイ語族の研究をしており、大陸でのフィールドを失った点では東亜考古学会の研究者と似ていた。

一九五五年から服部らはアイヌ語方言調査のために北海道全土を訪ね歩き始めた。樺太方言を担当した服部は夏の調査の際に、常呂町に樺太から引き揚げたアイヌの家族が幾組か住んでいることを聞きつけ、さっそく常呂町へ向かった。そこで、樺太方言の希有の話し手である藤山ハルと出会うことになる(図10)。それから十九年間、途中から村崎恭子も加わり、毎年常呂を訪ね、彼女の言葉を調査した。これが東大文学部と常呂町との出会いである。

|

| 図10 大西信武と藤山ハル(写真提供:大西信重) |

このとき、服部の宿に一人の突然の訪間者があった。大西信武である。一九二四年、二五歳のときに常呂に居を構えた大西は常呂の港湾施設の工事現場で働くなかで貝塚を見つける。さらに調べ始めると海岸に並行してのびる砂丘にはおびただしい竪穴住居跡の凹みがあった。小学校を卒業する頃から土木工事に従事して、旭川など方々を歩き遺跡を見てきた

大西には竪穴住居の数の多さが普通ではないことはすぐに分かった。その後、経営することになる常呂劇場の方は妻にまかせきりで、遺跡に夢中になっていった。その大事な遺跡がしだいに壊されてゆくことを憂え、保護を住民や役場に訴えたが聞いてもらえなかった。大西は遺跡の重要性を人々に理解してもらうには考古学者を連れてきて調査してもらうしかないと考えるようになっていった。そのために、戦争が終わると、大西はみずから旅費を工面しながら、札幌の大学を訪ねたが反応がなく、やむなく仙台の大学を訪ねたが、結局誰も来てくれることはなかった。こうなったら、中央の東京へ出て、政府を動かし、東京大学を動かさねばなるまいと思い込んでいた。東大の先生が常呂町に来ていると聞くとその機会を逃してはならないと服部の宿を訪ねたのである。そして、何者かと不審に思う服部を前に、常呂町が遺跡の宝庫であることを弁じ、服部はそれをじっと聞いていた。しかし、しだいに話はアイヌの生活問題に移り、それ以上遺跡について切り出せぬままその年は別れる。

翌一九五六年夏、ふたたび常呂を訪れた服部を大西は訪ね、意を決して、ぜひ遺跡を見てほしいと切り出した。そのあまりの熱意に、服部は言語調査で多忙の中、大西に従って一日つぶして遺跡を見て回った。その重要性を理解した服部に、東大の考古学者をぜひ常呂町に呼んでほしいと大西は願い出た。服部は駒井和愛という先生がいるからその先生に一度見に来るように話をしましょうと快諾した。大西は喜んだが、そのときに、札幌、仙台での失敗を思い出し、大変失礼ですがと言いながら、かならず常呂に来るようにすすめるという念書を書いてくださいと服部に申し出た。服部はこれに応じて念書を書いたというのであるが、それは残念ながら今に伝わっていないのでどのようなものなのか分からない。

服部は東京に帰って、約束通りその頃すでに北海道で前述したような調査を続けていた駒井和愛に話をした。駒井はすぐに大西に電報を打つ。「ハットリシヨリトコロイセキニツキキイタ スグ ユク アトフミ」。駒井は服部の紹介状を携え秋に常呂を訪れ、大西の案内で遺跡を見て回った。その結果、考古学科として毎年調査をすることに決めた。

実際の発掘調査は翌一九五七年から始まった。その調査で出土した遺物の一部を公民館の片隅に陳列していたが、毎年調査を続けているとしだいに手狭になってきた。そのため、町でサロマ湖のほとり栄浦に建物を建ててくれることになった。駒井が一九六五年三月に退官した直後、その十二月に完成した建物は、常呂町郷土資料館の看板のほかに東京大学文学部常呂研究室の看板もそなえることになった。言語学、考古学、その他人類学、社会学などの研究者や学生の研究の足場となるはずであった。理系をも含めた全学の研究基地とするという壮大な計画もあったかのようであるが、それらはその後の大学紛争の中で途切れ、時代の流れ

に抗せず消えていった。そして一九七三年に、文学部附属北海文化研究常呂実習施設という長い名称をもつ東京大学の正式な施設となり今日に至っている。助手を含め教官わずか二名という小さな施設の誕生であった。

【参考文献】

大西信重編、一九九五、『大西信武と常呂遺跡』、 常呂町郷土研究愛好会 大西信重編、一九九五、『大西信武と常呂遺跡』、 常呂町郷土研究愛好会

大西信武、一九七二、『常呂遺跡の発見』、講談社 大西信武、一九七二、『常呂遺跡の発見』、講談社

大貫静夫、一九九七、「原田淑人と東洋考古学」、『精神のエクスペディシオン』、東京大学出版会、七三〜八三頁 大貫静夫、一九九七、「原田淑人と東洋考古学」、『精神のエクスペディシオン』、東京大学出版会、七三〜八三頁

工藤雅樹、二〇〇〇、『古代蝦夷』、吉川弘文館 工藤雅樹、二〇〇〇、『古代蝦夷』、吉川弘文館

駒井和愛、一九七三、『日本の巨石文化』、学生社 駒井和愛、一九七三、『日本の巨石文化』、学生社

駒井和愛、一九七七、『琅 駒井和愛、一九七七、『琅 』、駒井和愛博士記念会 』、駒井和愛博士記念会

駒井和愛ほか、一九七八、『琅 駒井和愛ほか、一九七八、『琅 (補)』、駒井和愛博士記念会 (補)』、駒井和愛博士記念会

斉藤忠、一九六三、「最寄一モヨロ)貝塚の調査の沿革」、『オホーツク海沿岸・知床半島の遺跡(下)』、東京大学文学部、一〜六頁 斉藤忠、一九六三、「最寄一モヨロ)貝塚の調査の沿革」、『オホーツク海沿岸・知床半島の遺跡(下)』、東京大学文学部、一〜六頁

坂詰秀一、一九九七、『太平洋戦争と考古学』、吉川弘文館 坂詰秀一、一九九七、『太平洋戦争と考古学』、吉川弘文館

桜井清彦、一九七二、「駒井先生とアイヌ考古学」、『貝塚』八、九〜十頁 桜井清彦、一九七二、「駒井先生とアイヌ考古学」、『貝塚』八、九〜十頁

司馬遼太郎、一九九三、『オホーツク街道』、朝日新聞社 司馬遼太郎、一九九三、『オホーツク街道』、朝日新聞社

杉村勇造、一九七七、「駒井和愛氏の追憶」、『琅 杉村勇造、一九七七、「駒井和愛氏の追憶」、『琅 』ii-v頁 』ii-v頁

服部四郎編、一九六四、「序説」、『アイヌ語方言辞典』、岩波書店 服部四郎編、一九六四、「序説」、『アイヌ語方言辞典』、岩波書店

原田淑人・駒井和愛編、一九三九、『東京城』、東方考古学叢刊甲五、東亜考古学会 原田淑人・駒井和愛編、一九三九、『東京城』、東方考古学叢刊甲五、東亜考古学会

米村喜男衛、一九六九、『モヨロ貝塚』、講談社 米村喜男衛、一九六九、『モヨロ貝塚』、講談社

|

|

』所収の年譜には一九四九、一九五〇年にもモヨロ貝塚を調査とあるが確認できない)

』所収の年譜には一九四九、一九五〇年にもモヨロ貝塚を調査とあるが確認できない)

大西信重編、一九九五、『大西信武と常呂遺跡』、 常呂町郷土研究愛好会

大西信重編、一九九五、『大西信武と常呂遺跡』、 常呂町郷土研究愛好会 』、駒井和愛博士記念会

』、駒井和愛博士記念会