考古学からみた加賀藩本郷邸「詰人空間」 |

| 成瀬 晃司 |

加賀藩本郷邸の空間構造に関しては、吉田伸之による「御殿空間」「詰人空間」の認識設定の研究がある(吉田、一九八八)。吉田は、藩邸を築地塀、長屋塀などによって外界と遮断された閉塞空間と捉え、さらに、藩邸内に関して「一つは「大御門」から内側の地域、上屋敷の中央部を占める巨大な建造物=御殿を中心とする一帯である。ここには加賀藩江戸藩邸の中枢を担う諸機能が置かれ、またそれに続いて藩主やその夫人、女中らの生活空間が展開している。これらと育徳園を含む広大な空間を「御殿空間」と呼ぶことにする(中略)、いま一つは詰人空間である。ここには、主に藩の家臣や中間・小者など詰人と総称される人々が居住し、また様々な用役を行う場でもあった。」とし、藩邸周辺部に展開し、外界とは門や塀によって区切られた空間を「詰人空間」と、その内側で門や塀によって「詰人空間」と区切られ、外界に対しては二重に閉塞された空間を「御殿空間」と位置付け、藩邸内が二元的な空間構造によって構成されていたことを指摘している。この認識は、その後の藩邸研究に大きく寄与しているといっても過言ではない。 「詰人空間」は、吉田の指摘にあるように藩邸内の諸用役及び、詰人の居住区(貸小屋)などによって構成されているが、宮崎勝美は、「江戸御上屋敷絵図(一八四〇〜一八四五年頃作成)」から、詰人空間を長屋の形態、藩邸の諸施設などの様相から中級以上の藩士が居住する藩邸南部、上級藩士が居住する藩邸東部、下級藩士が居住する藩邸北部の三つのエリアに大別し、詰人空間の平面構成を分析している(宮崎、一九九〇)。 田中政幸は「詰人空間」の空間構成に関し、さらに詳細な分析を試みている(田中、一九九五)。田中は、「江戸御上屋敷絵図」を用い、そこに記載された長屋を庭、厩、厠などの有無によって分類し、史料に記載された間口間数による貸与規定との相関関係から分類の妥当性を検証し、七タイプの類型化を試みている。その形態分類をベースに、集合単位としての意味合いを持つ長屋群の名称をグルーピングした結果、似通ったタイプの長屋によって、同一名称の長屋群が構成されている、即ち、同じ身分・格式の詰人による集住であることを明らかにした。さらにその分布は、中級藩士が居住する藩邸南部、上級藩士が居住する北東部、下級藩士が居住する北部の三つのゾーンに分けられ、それが地形(南部、北東部は平坦地、北部は傾斜地)、敷地周辺(北東部は加賀藩と隣接する支藩をつなぐ重要部分、南部は表に面する部分、北部は裏部分)など藩邸内における、土地または敷地の上位、下位を明確に捉えた身分・格式的ゾーニングの論理によって構成されていることを導き出している。 このように、吉田によって提唱された「詰人空間」は、文献史学、建築史学からの絵図面情報を中心資料としたアプローチによる空間構成の分析が行われてきた一方、構内の緊急発掘調査による考古学的なアプローチを中心として、空間構成をはじめ様々な成果を導き出している。 現在までの詰人空間に関する発掘調査事例は、法学部四号館地点、文学部三号館地点、理学部七号館地点、総合研究資料館地点(現、総合研究博物館)、本郷福利施設地点(現、山上会館龍岡門別館)、工学部一号館地点、医学部附属病院病棟地点がある(図1)。このうち医学部附属病院病棟地点は、本郷邸が上屋敷に移行した天和三年以降、大聖寺藩邸に含まれており、上屋敷期の情報しか残されていない本郷邸の絵図面から得られる情報はなく、発掘調査成果と居住者の概要を書き記した文献史料によって、詰人空間の存在を知ることができた。次節以降では詰人空間に関する調査成果のうち、遺構分布と絵図面との対比にみる空間構成、検出遺構にみる長屋構造、藩邸内におけるゴミ処理の三点に着目し、詰人空間の分析を試みたい。

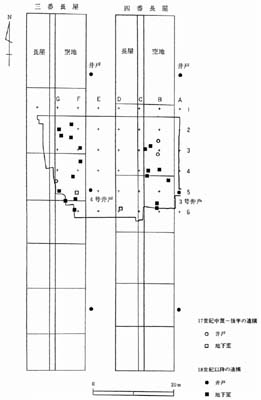

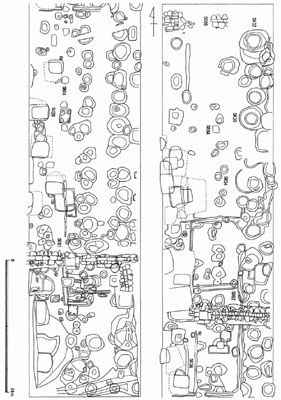

現存する二七枚の本郷邸全体図には、内部の状況が精緻に描かれたものから、ラフスケッチ的なものまで様々な表現が用いられている。また大学キャンパスが本郷邸の大部分を含んでいるといっても、近代以降の用地取得により藩邸の地境を残すのは一部分にすぎない。地境の変化と絵図面の精度問題により、絵図面上に現況図をダイレクトに重ね、双方を比較することは非常に困難を極める。そこで、江戸時代の状況を多分に残し、かつ精度の高い参謀本部陸軍測量局「五千分一東京図測量原図」(明治一六年作成)を緩衝材として挟むことによって、本郷邸絵図面と現況図との比較に一歩前進することができる。但し、宮崎、田中が引用した「江戸御上屋敷絵図」でさえ、全体を対比させると距離、角度の不整合が認められ、それ以前の絵図面ではなおさらである。調査地点の周辺域に限定して対比させれば、おおよその位置関係は把握できるものの、それ以上を望むことは困難である。そこで、絵図面に描かれているパーツと考古資料の共通項を見出す必要がある。詰人空間では、長屋とそれに付随する施設、井戸、外部または御殿空間との境界を示す塀、溝などのパーツが描かれている。その中で考古資料として遺存可能なものに、長屋、塀などの礎石、溝、井戸、厠の下穴などがあるが、地表面の掘削による破壊を免れる確率が高く、かつ位置情報をピンポイントで拾うことができる遺構に井戸がある。この方法によって空間構成の復元に成果をあげた事例に、理学部七号館地点、法学部四号館・文学部三号館地点がある。 理学部七号館地点(図2)

理学部七号館地点は、上屋敷以降幕末まで一貫して「八筋長屋」と呼ばれる、加賀藩中級藩士が居住した区域に該当することが、育徳園(現、三四郎池を含む庭園)との位置関係から大筋では理解することができる。「八筋長屋」は、初期の絵図面には南北に伸びる長屋が八棟並んで描かれており、その様相から「八筋」の名称が付けられたといわれる。一七八九年には「御居宅」の増築によって、東側の三棟(六〜八番)が取り壊され、さらに一八六三年には、西側の三棟(一〜三番)が取り壊され、最終的には四、五番の二棟になったとされる。調査地点は、三四郎池、御殿下記念館の北東コーナーなど周辺のランドマークをもとに絵図面との位置関係を絞っていくと、ほぼ三番、四番長屋の中央付近に該当することが指摘できる。 調査の結果、礎石など長屋の建物に直接結びつく遺構は検出されなかったが、地下室、土坑、井戸などの多数の遺構が、調査区の東寄りと、西寄りに集中して検出された。前述したように井戸の配置をキーに絵図面との対比を試みた結果、一八世紀中葉を下限とする出土資料を有する三、四号井戸が、元禄元(一六八八)年の絵図面(「武州本郷第図」)には記載され、一八世紀後葉(一七六一〜七一年頃作成)の絵図面(「前田家本郷御屋敷図」)には認められない、長屋中央の井戸と、時期的にも位置的にもほぼ一致することが明らかにされた。 それをもとに遺構の分布を検討したところ、遺構密度が低い調査区中央付近は、長屋建物及び長屋間の往来筋部分に、密度が高い東西両側は、長屋の庭部分に該当し、地下室、長方形土坑をはじめとする大半の遺構が、庭部分に構築されている様相が明らかになった。また、「江戸御上屋敷絵図」との比較において、庭部分に構築された長方形土坑のうち三基が絵図面に記載された厠の位置と一致し、長方形土坑の用途を探求する上で貴重な情報を得ることができた(図3)。

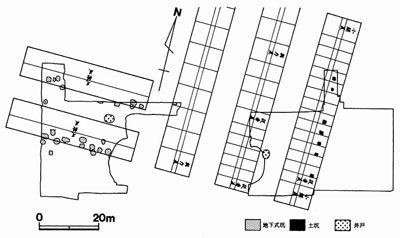

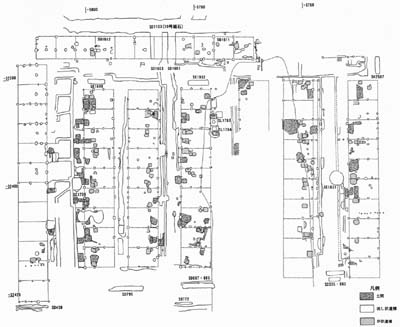

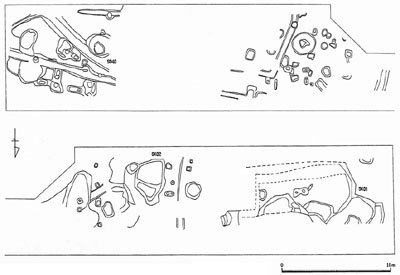

法学部四号館・文学部三号館地点(図4)

法学部四号館・文学部三号館地点は、御殿空間と、詰人空間の境界付近にあたり、上屋敷以降は、長屋、「西之御殿」(建設途中で焼失)、厩、埋御門周辺といった土地利用の変遷をたどる。 両地点ともに調査範囲全面にわたり、夥しい量の遺構が検出された。これらは出土した遺物の年代と、遺構主軸、文献との対比から五期の段階設定を行うことができる。そのうち藩士の居住区に充てられた時期は二期に該当する。二期は一七世紀末から一八世紀前半段階で地下室、長方形土坑、植栽痕、井戸などが存在する。法学部四号館地点では、調査区北部と中央付近に東西に伸びる二つの地下室群が分布し、その間に二基の井戸が地下室群と平行に存在する。元禄元年作成の「武州本郷第図」では「足軽並」と記載された東西方向の長屋が南北に並んでおり、各棟には二基の井戸が併設されている。調査区と絵図面を対比させると、一番南の長屋に併設された井戸とほぼ一致することが明らかになった。そして井戸の南北両側に展開する地下室群は、それぞれ長屋の前庭部分に対応する。一方、文学部三号館地点では、調査区中央部に南北方向に伸びる地下室群と長方形土坑群が、西部に井戸が一基存在する。「武州本郷第図」では「小頭並」「従者並」などと記載された南北方向の長屋が東西に三棟並んでおり、中央と西側の長屋には各々四基の井戸が併設されている。法学部四号館地点での対応をもとに絵図面に対比させると、地下室群、長方形土坑群は一番東の建物の庭部分に対応し、井戸は中央の長屋の南側に位置する井戸と一致することが明らかになった。長方形土坑群は、ほぼ各戸に一基の対応が認められ、絵図面には描かれていないが、理学部七号館地点での成果から厠の下穴の可能性を指摘できる(図5)。

このように方向の異なる長屋に併設された井戸が、調査成果とほぼ一致して対比されたことは、理学部七号館地点での成果同様、「武州本郷第図」の精度を考古資料によって裏付けた点でも評価される。さらに、本郷邸「詰人空間」に展開する長屋域の庭部分に地下室が繰り返し構築された事実を解明したことは、土地利用のあり方を考える上で大きく評価されよう。 法学部四号館地点からは、「御殿空間」と「詰人空間」の境界と考えられる施設が検出されている。一八世紀前半段階に位置付けられる植栽痕群と、一八世紀後半段階に位置付けられる礎石列で、ともに調査区南部で検出された(図6)。植栽痕群は生け垣と考えられ、個々の遺構自体は円形を呈しているが、群としては東西方向に伸びる軸を想定できる(第II主軸)。礎石列は、南北に長い長方形を呈する掘り方の両端に礎石を配しているが、北側の礎石の規模が南側の礎石に対して大きい。これが東西方向よりややずれ、本郷通りとほぼ直交する軸で伸びている(第III主軸)。その特徴から北側に表を持つ塀、即ち「詰人空間」側に面し、「御殿空間」を取り巻く塀の存在が想定される。この境界施設の主軸差は、「武州本郷第図」と、「前田家本郷御屋敷図」に認められる「御殿空間」の建物主軸の変化を反映しており、遅くても一八世紀中葉頃には「御殿空間」の主軸方位が、春日通りと平行関係にある東西南北方向から、本郷通りと平行関係にある方向へと変化した様相を考古資料は物語っている。

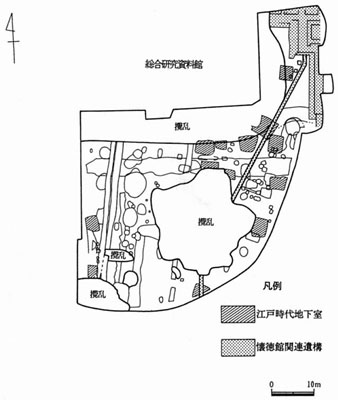

総合研究資料館(現、総合研究博物館)地点(図7)

総合研究資料館地点は、本郷邸の東南部に当たり、「江戸御上屋敷絵図」では、「南火之見続」と呼称された長屋付近に該当する。この付近は富士銀行本郷支店から北に伸びる路地が現存しているため、口絵図面との対比が比較的容易なエリアである。 本調査地点において、絵図面と対比可能な井戸は存在しないが、調査区東側において多数の地下室が検出され、その分布状況から南北に伸びる一群を形成していることが理解できる。この分布状況は、理学部七号館地点や法・文地点で共通して認められた長屋域での地下室分布と長屋建物との関係から、南北に伸びる長屋の存在を想定することが可能である。

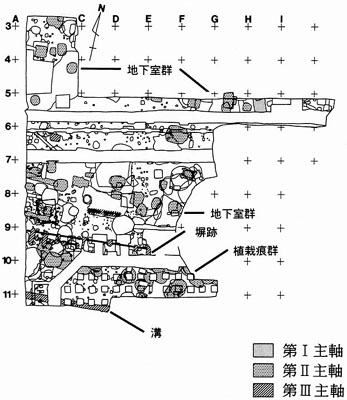

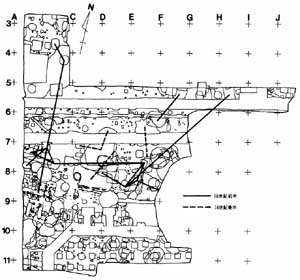

前節では、検出された井戸の分布と絵図面に記載された井戸との比較から、調査地点を絵図面上に投影することで、絵図面には記載されていない地下室の位置関係を明らかにし、長方形土坑の用途を示唆することができた。以下に触れる二地点では、建築遺構が検出され、考古資料から長屋付属施設の分布、長屋建物の規模、構造が明らかにされた。 本郷福利施設地点(図8、9)

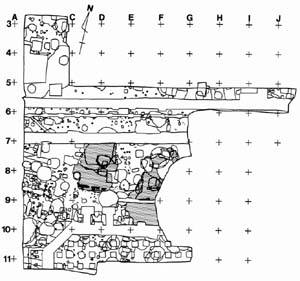

本郷福利施設地点は、現在の龍岡門を入って右手に当たり、「江戸御上屋敷絵図」では「東御長屋下壇」と称された表長屋付近に該当する。この長屋は近代以降も大学の宿舎として利用され、その外観を撮影した写真も現存している。発掘調査によって四段階の遺構変遷が確認され、そのうち上屋敷時代にはII期からIV期の三段階が該当する。検出された主要遺構には、礎石列、柱穴列、溜枡を伴う石組み溝、地下室などがある。 本調査地点での特質は、調査区東側において長屋建物に関連する建築遺構が検出されたことである。一七世紀後葉に位置付けられるII期では、根石を持たない礎石列、一八世紀初頭から後半に位置付けられるIII期では、直径一メートルを越す柱穴列、一八世紀末から一九世紀に位置付けられるIV期では、複数の礫で構成された根石と考えられる礎石列と、基礎構造の差はあるものの、各年代を通してほぼ同じ位置に建築遺構が構築されている。 地下室はIII期に帰属するが、全て調査区西側にあり、建築遺構内に掛かるものはない。前述した調査地点では、地下室の配置を井戸と絵図面との対比によって求める手法を取ったが、本地点では考古資料の情報からそれを明らかにすることができ、「詰人空間」における長屋建物と地下室の位置関係を明確にした点で意義が大きい。 医学部附属病院病棟地点(図10、11)

本地点は絵図面との比較から、本郷邸が上屋敷となった天和三年から大聖寺藩邸に含まれ、それ以前は本郷邸の飛び地「黒多門邸」が存在した場所に該当する。文献資料によれば「黒多門邸」は証人制度が廃止される寛文五(一六六五)年までは、証人屋敷として利用されたが、それ以降、天和二(一六八二)年の火災で全焼するまでは足軽、聞番などの居住区になっていたとされる。 本地点で検出された長屋遺構群は、全域が焼土層で覆われており、検出遺物、土地利用の変遷から、天和二年の火災で焼失した長屋遺構群であることが確定された。長屋遺構は南北に延び、奥行きは田舎間三間、間口は調理施設と考えられる炉状遺構、土間と考えられる硬化面の分布から二間で構成されていたことが分かった。また長屋の周囲は路地もしくは隣接する長屋に接しており、前庭は存在しない。そのため地下室も検出されなかった。 間口二間の長屋とは、貞享二(一六八五)年に定められた長屋貸与の規定で、最も狭い基準である。また、時代は随分下るが田中の長屋類型に当てはめると、Gとして分類された付属施設を何も持たない最低のランクに位置付けられ、下級藩士の居住施設に相当する。居住者の身分に関して文献に見られた記載と矛盾しない。 この長屋群の基礎構造は、直径四〇センチほどの扁平川原石をそのまま利用した礎石を用いているが、前段階の証人屋敷期の生活面上に礎石を計画的に配し、厚さ約二〇センチの整地層によって固定している。そのため個々の礎石に単独の掘り方は存在しない。ほとんどの礎石表面は生活面上に露出し、その上に二寸角の柱を立てた痕跡が認められる。もちろん、根石は存在しない。二寸角の柱サイズと、焼土層に瓦が含まれていないことから、こけら葺きなど礎石に対する負荷の少ない上屋構造が想定される。

理学部七号館地点、法・文両地点では、礎石、及び柱穴が検出されていない。法・文地点では、御殿空間との境界と考えた塀列の基礎や、布掘りの建築遺構があり、掘り方が消失するほど後世に削平を受けたとは考えがたい。理学部の所見でも同様のことが述べられている。それに対し、本郷福利施設地点では度重なる建て替えにも関わらず、礎石、柱穴(礎石の抜き穴)、根石が検出されている。病棟地点は、火災後の約二メートルにも及ぶ大造成のため残存していたが、個々の掘り方はなく、礎石周囲を整地層で固定しただけの構造である。 この二地点の状況から、以下のことが確認できる。

本郷福利施設地点は、理学部、法・文地点同様、台地上に位置しているが、各段階の基礎遺構が検出されている。それに対し、理学部、法・文両地点は、基礎遺構が全く残存していない。本郷福利施設地点の場合、表長屋という性格上、当初から瓦が葺かれ、明治期の写真にあるように、外壁は海鼠壁に化粧され、加賀藩としての・格式”を保つよう十分に堅固な建物構造であったため、それに見合った基礎構造によって構築されたことが考えられる。基礎遺構の痕跡が認められない理学部、法・文両地点の場合、病棟地点で認められたような、礎石を置いて整地層で周囲を固める方法や(1)、台地上で、整地による地表面の嵩上げが困難な場合、地表面にそのまま礎石を設置する、いわゆる「石場建て」構造を採っていたのではないだろうか。 「本郷邸図(一八二七〜二九年作成)」(尊経閣文庫所蔵)は、邸内の建物を俯瞰して立体的にかつ彩色して描かれた絵図面で、藩邸全体図のなかでも独自の表現を用いている。この絵図面では、屋根の表現が灰色と黄土色に区別されており、前者は御殿建物と表長屋に、後者は詰人空間の長屋に施されている。即ち、理学部七号館地点、法・文地点、総合研究資料館地点の長屋の屋根は黄土色で、本郷福利施設地点の表長屋の屋根は灰色で表記されている。このように屋根を色分けした絵図面は他に存在しないので、屋根の彩色の相違を文献・絵画資料から求めることは不可能であるが、前述したように、考古資料から得られた基礎構造の差と、絵図面での屋根の彩色の差に対応関係を認めることができ、灰色で表現された建物は、礎石による基礎を要した建築物、黄土色で表現された建物は、石場建てなど地面に対してロー・インパクトな工法による建造物を表現している可能性が考えられる。

遺構の廃棄とゴミの処理前節で述べたように、長屋の庭部分には、多くの地下室が構築されていたことが明らかになった。本郷邸に限っていえば一八世紀代に盛んに構築されたことが、廃棄された遺物の年代観から窺い知ることができる。筆者は以前、本郷邸の地下室の空間分析を試みた(成瀬、一九九四)。その中で、詰人空間の地下室として一類(断面形が袋状を呈する)二類(断面形が凸状を呈する)に分類した。これらの地下室は、火災時などに生活資材を仮保管するシェルターの機能を有していたと考えられている。そして老朽化による再構築や、長屋割りの変更などの理由によって、廃絶された地下室の多くは、ゴミ穴として再利用されている。法学部地点では、一八世紀初頭から中葉にかけて、地下室の構築、廃絶が繰り返されているが、廃絶された地下室への遺物廃棄行為の様相を探るため、地下室に廃棄された陶磁器類の遺構間接合を試みた(図12)。地下室間の遺構間接合は、実線で表現している。この図からは、近接した遺構間接合をはじめ、中央部の地下室では、東西方向に十数メートル離れた遺構間接合が認められる。これは、一棟の長屋内で各住戸を越えた廃棄が行われたことを物語っている。また中央部の地下室群と、北部の地下室群との遺構間接合も認められる。これは、前節での絵図面との対比から、南北に並ぶ二棟の長屋の前庭に構築された地下室に該当するため、長屋各棟を超越した廃棄行為が行われたことを物語っている。この接合状況から、個人が自分の居住する住戸の地下室へ廃棄行為を行っていたとは到底考えられず、長屋の配置換えなどの理由で、長屋建物や庭を取り囲む塀などが撤去されたことにより境界が廃され、更地に残された廃絶地下室に・周辺部からの廃棄行為が行われたことが推測される。また、廃棄された遺物には、日常的な廃棄行為のほか、式正の宴会の後片付けを彷彿させる多数のかわらけと食物残滓の集中廃棄もあり、御殿空間内において行われた宴会の後片付けを藩邸北部の裏の空間であり、かつ御殿空間に近接し、更地になっていた法学部地点が、空間的理由により選択されていた可能性も指摘できよう。このように土地利用の変化が何度も行われた法・文地点などは、そのエリアに廃棄された遺物が、居住者に帰属しないケースが存在する。

一方、上屋敷成立後、ほぼ一貫して「八筋長屋」の一角に該当する理学部七号館地点はどうであろうか。本地点の遺構間接合も法・文地点同様、一棟の長屋内で頻繁に接合が認められるほか、東西の長屋間での接合も確認されている(図13)。本地点では、一七世紀末から一八世紀前半に廃絶されたと推定される遺構に、覆土に焼土層を含む、または二次的な被熱を受けた遺物を含むケースが多く、最も活発に遺構間接合が認められた一九号地下式土坑も例外ではない。このように本地点においても、火災時の瓦礫整理には、地下室への遺物廃棄行為が行われていた結果を示している。また、本地点の調査を担当した秋元智也子は、遺構出土の魚骨の分析を試み(秋元、一九九二)、マダラ、スケソウダラ、サバなど国元の北陸地方で一般的に食されていた魚種が存在する反面、太平洋側で食されるマグロ、カツオが少ないこと、桜井準也の分析(桜井、一九九二)で宴会に供した食物残滓と推定された郵政省飯倉分館構内遺跡(豊後臼杵藩稲葉家下屋敷)出土資料との組成比較から、理学部七号館地点に廃棄された魚骨類は、そこに居住していた藩士の日常的な食生活を指していると、論じている。この分析結果は、居住者が自身の居住エリア内で廃絶した地下室をゴミ穴に転用し、日常的な廃棄行為を繰り返していたことを傍証している。

大規模ゴミステーション前節では、火災後の瓦礫整理などによる一時的な廃棄、居住者による居住エリア内での日常的な廃棄が、廃絶された遺構を二次的に活用して行われてきた様相をみてきた。 もう一つ、現在までの調査で一八世紀後葉以降に認められた廃棄のあり方がある。それは、ゴミ穴を主目的として掘られたと考えられる大型土坑に、日常的な廃棄行為が行われたケースである。いかに、二つの調査事例を取り上げる。 法学部四号館地点は、前述したとおり一八世紀前半は長屋区域に対比することができた。明和八(一七七一)年に本地点を含む広大なエリアが、第一〇代藩主重教の隠居宅となる「西之御殿」建設範囲に入り、長屋建物も撤去されたことが絵図面から読み取れる。しかし「西之御殿」は建設途中の翌安永元(一七七二)年に焼失し、その後、「梅之御殿」造営に伴う厩の移転が行われるまでは、空き地が描かれており、主だった建物は描かれていない。 調査の結果、中央部の地下室群を切って構築された大型土坑が、調査区東側に一基、中央付近に重複する二基と、合計三基検出された(図14)。いずれの遺構も一辺が五メートルを超える不整形を呈する土坑で、壁面、坑底ともに凹凸が著しい。また、覆土中には多量の遺物を含有している。その形態から地下室、植栽、池など、形態を反映した何らかの利用目的を持って掘削されたとは考え難く、採土坑として掘削された結果か、当初からゴミ穴を目的として掘削された遺構と考えられる(2)。東側の大型土坑には、二次的な被災によって赤化した大量の瓦片が廃棄されていた。瓦の編年学的研究より一八世紀後半に位置付けられる資料で、「西之御殿」に伴う瓦の可能性が高い。中央の大型土坑には大量の陶磁器・土器類が廃棄されていた。それらには被熱した痕跡は認められず、日常的な廃棄が想定される。陶磁器の編年学的研究により一八世紀第四四半期の資料として位置付けられる。遺物群の年代的様相から、法学部地点にゴミ穴が存在した期間は、「西之御殿」焼失後から、一八世紀末までに位置付けられ、享和二(一八〇二)年の「梅之御殿」造営に伴う厩の移転以前、即ち絵図面において空き地として描かれていた期間と一致する。

工学部一号館地点は、本郷邸の北西部、ちょうど鶴首状に張り出した付け根付近に該当する。東西に伸びる調査区の西側より遺物を大量に含有する大型土坑(SK〇一)が検出された(図15、16)。本遺構は南北で調査区外に拡がっており、その全容は不明であるが、東西一二・五メートル、南北六メートル以上、深さ五メートル以上の規模を計る不整形のプランを有する。坑底には多くのテラス、掘り込みを有し、表面は凹凸が著しい。覆土内部からは多量の遺物が検出されている。特に下層の粘質土層からは、下駄、桶、漆器椀、建築材などの大量の木製品が出土している。上層からは二〇〇個体以上の徳利をはじめとする一八世紀後葉から一九世紀前葉に位置付けられる陶磁器・土器類が多量に出土している。また、底部などに墨書が施されたものがあり、その文字情報には購入年月、所有者が記されているケースがある。年代が記された資料には安永年間から文政年間の墨書が認められ、遺物の年代観と矛盾しない。所有者が記された墨書には、個人名をはじめ「・・所」「・・印」といった特定のエリアに帰属する情報が記載された資料がある。その中で判読可能な資料に「火消」と書かれた陶器鉢がある。本郷邸における「火消」の場所は、藩邸の南西角(現在の富士銀行付近)で、藩邸の最南端から最北端への廃棄行為が行われたことを傍証する資料である。このように、この大型土坑は、ほぼ半世紀にわたり藩邸内のゴミが収集・廃棄された場所であることが考古資料から立証することができる。

調査地点該当地は、元禄元年の絵図面には長屋が、溶姫輿入れ以後の絵図面には建物、塀が描かれているが、本遺構の使用年代にあたる一八世紀後葉から一九世紀前葉の絵図面には、ほぼ一貫して空き地状の表現が描かれており(3)、法学部四号館地点同様、空き地として描かれていた期間と一致する。 法学部四号館地点、工学部一号館地点で検出された大型土坑は、その規模もさることながら、覆土よりも遺物の体積が多いといっても過言でないほどの遺物量に共通点がある。それは四半世紀から半世紀にわたり藩邸内のゴミが連綿と集中廃棄された結果といえよう。 両者に共通する空間的特徴は、田中の指摘を援用すれば、ともに藩邸北部の「裏の空間」に位置することになり、ゴミ穴を作るために最も適した区域を選択していることが分かる。逆に言えば、考古資料で得られた「巨大ゴミステーション」の存在そのものが裏の空間を表出しているといえる(4)。

以上、現在までに発掘された詰人空間該当部分の調査成果をまとめてみた。考古資料は、絵図面、文献資料と対比・検討することによって、より明確にすることができる。また、それによって、地下室の時空間的位置付け、長屋建物の基礎構造、絵図面に描かれた空き地の利用など、文献資料などには記載されていない詰人空間での空間利用の様相を認めることもできた。このように、考古資料は本郷邸研究における生きた資料であり、発掘調査を担当する考古学研究者は、常に敏感なアンテナを張って対処しなければならない。そうすることによって集積された情報を分析し、他分野との協業の上で解釈を行うことによって、よりリアルな藩邸像を浮き彫りにすることができる。 |

【註】1 この方法も礎石以外は、地面に手を加えた痕跡は残らない。[本文へ戻る]2 ゴミ穴を使用目的とした場合でも、掘り出された土砂を藩邸内の整地などに利用すれば、採土坑ともいえ、両者は遺構の性格上表裏一体と扱うべきものであろう。[本文へ戻る] 3 竹藪と明記された絵図面もある。[本文へ戻る] 4 ゴミ穴の分布は、旗本、ご家人の屋敷の調査で、最奥部に分布する特徴は、すでに指摘されている通りである。[本文へ戻る] |

【引用・参考文献】秋元智也子、一九九二、「加賀藩上屋敷「御貸小屋」における食生活の一端」江戸遺跡研究会編『江戸の食文化』、二四三〜二五八頁、吉川弘文館桜井準也、一九九二、「遺跡出土の動物遺体からみた大名屋敷の食生活−動物遺体分析の成果と問題点−」江戸遺跡研究会編『江戸の食文化』、二五九〜二八二頁、吉川弘文館 田中政幸、一九九五、「加賀藩上屋敷本郷邸における長屋類型と詰人空間構成」『東京大学史紀要』第一三号、一七〜五四頁 東京大学遺跡調査室、一九八九、『東京大学遺跡調査室発掘調査報告書一 東京大学本郷構内の遺跡 理学部七号館地点』 東京大学遺跡調査室、一九九〇、『東京大学遺跡調査室発掘調査報告書二 東京大学本郷構内の遺跡 法学部四号館・文学部三号館建設地遺跡』 東京大学埋蔵文化財調査室、一九九七、『東京大学構内遺跡調査研究年報』一 東京大学埋蔵文化財調査室、一九九九、『東京大学構内遺跡調査研究年報』二 成瀬晃司、一九九〇、「江戸藩邸内土地利用研究の一指針」『東京大学遺跡調査室発掘調査報告書二 東京大学本郷構内の遺跡 法学部四号館・文学部三号館建設地遺跡』、八一三〜八三一頁 成瀬晃司、一九九四、「江戸藩邸の地下空間−東京大学本郷構内の遺跡を例に−」、宮崎勝美・吉田伸之編、『武家屋敷−空間と社会−』、九三〜一二一頁、山川出版社 宮崎勝美、一九九〇、「加賀藩本郷邸とその周辺」『東京大学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書四 東京大学本郷構内の遺跡 山上会館・御殿下記念館地点 第三分冊 考察編』、五〜二三頁 山口剛志・羽生淳子・細川義、一九八九、「江戸時代における理学部七号館地点の変遷」『東京大学遺跡調査室発掘調査報告書一 東京大学本郷構内の遺跡 理学部七号館地点』、四八〇〜五一八頁 吉田伸之、一九八八、「近世の城下町・江戸から金沢へ」『都市と景観の読み方』(『週刊朝日百科 日本の歴史・別冊 歴史の読み方』2)二一〜三〇頁、朝日新聞社 |

|

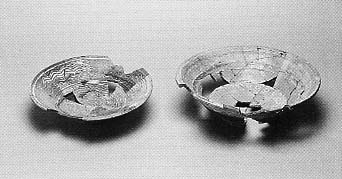

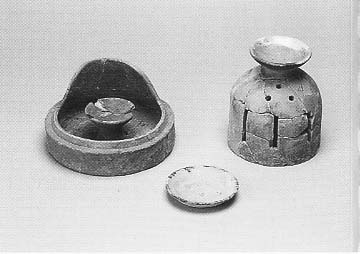

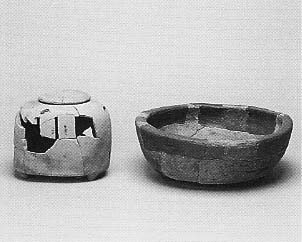

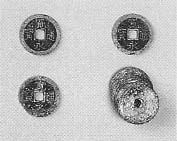

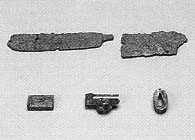

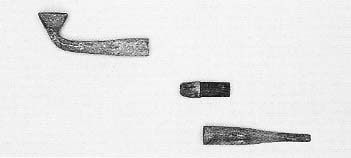

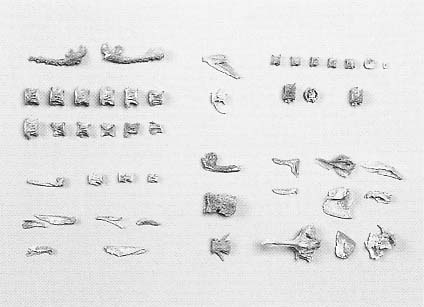

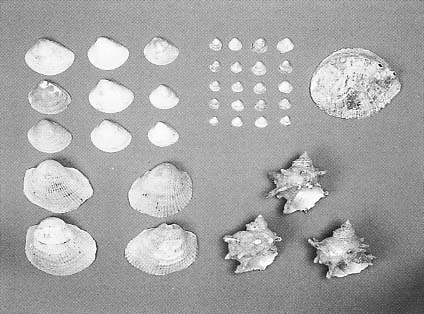

天和2(1682)年の火災で焼失した長屋に伴う遺物 (資料85−102) 医学部附属病院病棟地点、D面焼上、1660〜1682年 医学部附属病院病棟地点は、天和2年の火災を契機に大聖寺藩上屋敷に含まれる。それ以前は、加賀藩の飛び地「黒多門邸」と呼ばれる区域であった。「黒多門邸」には、もともと証人屋敷が置かれていたが、証人制度が廃止された寛文5(1665)年以降、下級藩士の長屋が設置された。被災した長屋の生活面直上には、火災時の瓦礫を整理した焼上層が一面に拡がり、その中から多量の遺物が検出された。この火災一括資料は、木製品こそ存在しないが、長屋に居住した藩士が日常生活で使用した陶磁器、土器、石製品、金属製品で、十数年という短期間の長屋存続期間と付与された絶対年代によって、遺物の編年研究にとって貴重な資料を提供している。さらに使用者の階層が明確に押さえられ、膨大な遺物量によって安定した定量分析が可能であることから、居住者の生活相の復元、17世紀後半代における流通動態を探るうえでも、第一級の考古資料といえる(成瀬免司)。

|

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |

図2 理学部7号館地点

図2 理学部7号館地点

図4 法学部4号館地点

図4 法学部4号館地点

図9 本郷福利施設(現、山上会館龍岡門別館)地点

図9 本郷福利施設(現、山上会館龍岡門別館)地点 図10 医学部附属病院病棟地点

図10 医学部附属病院病棟地点

図16 工学部1号館地点

図16 工学部1号館地点