明治前期の害虫飼育研究と東大農学部所蔵の昆虫飼育日誌類

|

田中誠 日本昆虫学会会員 小西正泰 北興化学工業技術顧問 |

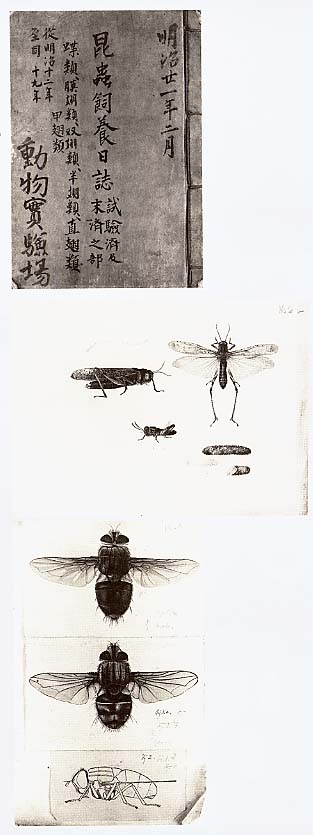

1 序論近代日本において、昆虫学分野の研究が組織的に開始されたのは明治10(1877)年前後からであり、それは政府の農業・農学関係機関における農業害虫の研究から始まっている。その背景には、明治政府の殖産興業政策による農業技術の重視や、各地での害虫発生による農作物被害の多発などがあった。農業関係機関においては、明治9年頃から勧業寮(明治10年1月に勧農局と改称)において防除法の指導・調査などを開始し、また遅くとも明治12年には害(益)虫の生活史や生態を明らかにするための飼育研究を始めている。すなわち、日本での組織的な昆虫学研究は応用昆虫学(害虫学)から始まったといえる。 一方、基礎昆虫学的な研究はその当時まだほとんど行なわれていない。文部省博物局の流れをくむ博物館(明治6年に太政官正院所管、同8年3月に内務省所管、同14年4月に農商務省所管となる)では、明治10年代に『博物館図譜』と総称される多くの動物図譜を制作し、それには多数の昆虫が描かれているが、図譜の完成をみないうちに事業そのものが消滅した。その別の流れである東京博物館(明治8年4月に文部省所管で開設、同10年1月に教育博物館となる)では、明治9年にはすでに2千4百余点の昆虫標本を収集していたが、採集活動や初歩的な同定作業を行なった程度と思われ、研究らしい活動が行なわれた形跡はない。また、明治10年9月に設置された東京大学理学部生物学科においても積極的な研究は行なわれておらず、標本目録の編纂を除いては、昆虫学の業績が現れるのは明治20年代以降である(ただし後に述べるように、第1回の卒業生である佐々木忠二郎(1857—1938、後に忠次郎と改名、以下忠次郎で統一)は卒業後に害虫学の分野で大きな役割を果たす)。すなわち基礎昆虫学の分野では、明治前期にはまだ確立した研究組織はなく、いまだ基盤整備の時代であった。 以上のような状況を踏まえると、日本の昆虫学史上、明治前期に政府の農業関係機関が果たした役割は重要である。すなわち、防除対策の指導や現地調査、各種の害益虫を飼育しての生活史・生態の研究といった事業であり、これは日本の昆虫研究が江戸博物学や江戸農学の流れを脱して、近代昆虫学へと転換した最初の組織的な動きと評価できるからである。また、農業関係機関では、当初は外国の出版物のみを頼りに同定や指導を行なっていたが、その後、実際の飼育や観察、また防除試験や現地調査などを積み重ねることにより、自前の知識を蓄積していった。すなわち、それが単なる欧米知識の移入だけではなかった点もまた重要である。 最近、東京大学農学部害虫学研究室から、明治10年代に始まる一連の昆虫飼育記録類が発見された[79]。それは政府の農業・農学関係機関における飼育の記録に始まり、大正年間の農学部における飼育にまで及んでいる。これらの記録のうち、とりわけ明治前期のそれは、当時の農業・農学関係機関の活動や業績を知り得る貴重な資料である。なお、本資料の存在を筆者らが知ったのはごく最近のことであり、残念ながら内容を詳しく検討する時間的余裕がなかった。そのため詳細は後日の機会に譲り、今回はその概要紹介と、内容の一部についての解説や評価にとどめた。 2 明治前期における害虫の飼育試験研究発見された昆虫飼育記録類に触れる前に、農業・農学関係機関における明治前期の害虫飼育試験の流れを概観してみたい。なお、この主題については長谷川[1976]が概説しているほか、農林省農務局編[1939]、農林省[1956]、安藤圓秀編[1966]などに関係史料が収録されている。 農業関係機関における害虫担当組織の嚆矢は、明治7(1874)年3月に内務省勧業寮農務課に置かれた「虫学掛」と思われる。しかし、当時の史料が火災により早くに失われた関係で、その活動内容はわかっていない。その後、明治9年頃からは害虫関係の事業にかかわる記録が残っている。その最も早い例は、埼玉県からの茶樹害虫の駆除法照会に対する勧業寮の回答(明治9年12月付)であるが、その回答文に「……是迄聊カ試験ヲ経シ候ハ別紙記載ノ法……」[農林省1956、37頁]とあるのが注目される。すなわち、明治9年頃には勧業寮において実際の防除試験を実施しており、かつ、ある程度は害虫飼育を行なっていたと推察されるからである。当時、そのような防除試験や調査・回答などを担当したのは、内藤新宿にあった勧業寮農業試験場(内藤新宿試験場)であった。明治10年1月に勧業寮は農務局と改称され組織も変更されるが、害虫関係の業務は継続して内藤新宿試験場が担当した。そして、明治12年5月に内藤新宿試験場が宮内省に移管された後は三田育種場で行なわれ、明治13年3月からは駒場農学校(当時の名称は「農学校」、以下「駒場農学校」で統一)が飼育試験などを所管した。その後、飼育試験は東京農林学校(明治19年7月に駒場農学校と東京山林学校を統合して設立)に引き継がれ、その後身である帝国大学農科大学(明治23年6月設立)以降まで続く。大学での飼育試験は大正10(1921)年頃まで行なわれたようだが、これは後述する佐々木忠次郎との関係であろう。なお、明治20年代には各地に地方農業試験場が設けられるようになり、それらの機関でも害虫の飼育研究や防除試験が実施されるようになった。 従来より、今回害虫学研究室から見つかった記録類とは別に、明治12年9月以降の飼育試験記録(後述の『虫類経験書』『植医纂集』)の存在が知られている。しかし、それ以前に飼育試験が行なわれたことを示す明確な資(史)料はまだ見出されておらず、おそらく害虫飼育試験は明治12年9月から三田育種場において本格的に開始されたものと考えられる。 当時の飼育試験の規模などは、明治12年後半以降の件数が諸資料に見られる。明治12年9月から13年には三田育種場と駒場農学校の実績をあわせて「有害虫ヲ試養シ既ニ其経過ヲ了リタルモノ六十七トス」[農林省農務局編1939、上巻、930頁]。以下、駒場農学校での飼育試験数は、明治14年は不明。同15年は145種を飼育し、うち58種が飼育終了、ほかに約300種を採集した。同16年は33種の飼育を終了。同17年は71種を飼育したが、その内訳は「鱗翅類四七、直翅類七、甲翅類六、膜翅類七、半翅類二、双翅類二」。同18年は108種を飼育し、内訳は「鱗翅類八三、直翅類一、甲翅類五、膜翅類一一、半翅類四、双翅類四」であった[農林省農務局編1939、上巻、267—270頁]。また、東京農林学校では明治21年に150種を飼育している[安藤圓秀編1966、647頁]。 後述の『虫類経験書』『植医纂集』を見ると、これらの多くは幼虫を採集して成虫まで育てたものであり、完全な生活史(卵から成虫まで)の解明は多くはなかったようである。また、飼育した種類は地方から同定依頼のあったもの以外に、場(校)内や近郊で採集した種も多数あり、植物を加害していた幼虫はほとんど飼育したらしい。これは、できるだけ多くの種の生活史を明らかにしたいという佐々木忠次郎の考えによるものであろう。それにしても、年に数十から百以上の種類を飼育するのは容易な仕事ではない。 ちなみに、駒場農学校での飼育試験とは別に、明治17年頃に麹町区の山下町農務局出張所内に通称「植物病理試験場」が設けられ、明治17年から18年にはここでも害虫飼育試験が行なわれていた。同場では明治17年に69種(うち試験終了が20種、試験中が49種)を飼育し、翌18年には89種(試験終了が39種、試験中が50種)を飼育した[農林省農務局編1939、上巻、932頁]。なお、明治18年5月、植物病理試験場の運営は農務局から大日本農会に委託された。大日本農会では同年12月、害虫関係の試験研究のため「植物病理試験委員」を選任しており、練木喜三(1850—1910)・芝山宗太郎(1855—1914)・鳴門義民(1833?—1913)・小野孫三郎(?—1914)の4名が委嘱された[大日本農会編1972]。これらの人々はいずれも初期の応用昆虫学分野に大きな足跡を残した人物だが、植物病理試験場はその後まもなく廃止されたらしく、そこでの業績は明らかではない。 明治前期における害虫の飼育試験研究の流れと概要は以上のようなものである。従来、この時代の飼育記録としては『虫類経験書』(1号—3号、3冊)と『植医纂集』(2冊)とが知られている。これらはすでに長谷川[1976]により紹介されているので、ここでは簡略に記す。『虫類経験書』は明治12年9月1日から14年11月受付までの三田育種場から駒場農学校時代に至る飼育記録で、用紙は版心に「内務省」とある和罫紙。受付年月日・採集地・虫名・加害植物からはじまり、脱皮・蛹化・羽化などの年月日、色彩や形態などが記録されている。『植医纂集』は駒場農学校での明治15年頃のもので、版心に「農商務省」とある和罫紙一枚に「(番)号・虫名・発生地・嗜好・孵化・稚虫ノ形状・脱皮・老蟄・蛹・羽化・羽虫ノ形状・産卵・挙動・有功・育法・有害・除法」という項目が印刷してある記録専用書式で、一種につき一枚に記入するようになっている。また、『植医纂集』にはところどころに精密かつ正確な彩色害虫図が挿入されている。現在、『虫類経験書』1号は農林水産省農業環境技術研究所に所蔵され、同2・3号は長谷川仁氏蔵、『植医纂集』2冊は筆者ら(田中・小西)が1冊ずつ所蔵している。 この飼育を担当したのは三田育種場や駒場農学校に勤務した秋山元(はじめ)(1853—1895)であった。秋山は明治12年以前から内務省に勤め、三田育種場時代と駒場農学校時代初期には練木喜三の指導を受けて害虫飼育などを行なっていたらしい。練木は害虫学の草分けの一人で、明治12年11月から14年6月まで駒場農学校で動物学などを講じ、その後は養蚕の方面で活躍、最後に蚕業講習所長で退官した。練木の後は、東京大学理学部生物学科の第1回卒業生である佐々木忠次郎が明治14年9月に着任、翌15年6月には同校の準教授となり、昆虫学などを講じた。秋山は佐々木の着任以後、その指導を受けながら害虫飼育やカイコノウジバエの研究などを行なったが、明治19年3月に退職、同年8月に秋田県に転じた。秋山の後は佐々木の助教であった竹田鉱次郎(生没年不詳)が飼育などを担当したと推定されるが、定かではない。なお、秋山元の事蹟や経歴は、長谷川仁氏の長年にわたる調査によって明らかにされたものである[長谷川1967、1976、秋山・長谷川1989]。 佐々木忠次郎はその後、駒場農学校・東京農林学校・帝国大学農科大学・東京帝国大学農学部と勤務しながら害虫学・養蚕学・水産学など多方面にわたる業績を残し、大正10年10月に退官した。佐々木には多数の著書があるが、なかでも『日本農作物害虫篇』(1899年)、『日本樹木害虫篇』(1900—01年)などは明治期の代表的な害虫書であり、実際に飼育して得た知見をもとに、害虫の生活史や生態、防除法などが解説されている。害虫学の基礎を飼育研究に置くのは佐々木の学風であり、今回、害虫学研究室から見出された飼育記録類も佐々木の指導で作成、保管されてきたものであろう。 3 『昆虫飼養日誌』『養虫目録』について今回、害虫学研究室から見出された飼育日誌類は『昆虫飼養日誌』(3冊)、『養虫目録』(6冊)の2種類9冊である。 『昆虫飼養日誌』は、[一]「明治二十年十二月」「試験未済及ヒ写生図未成之部」「従明治一二年/至同一九年」「動物実験場」の副題のある巻(以下「日誌A」)、[二]「明治廿一年二月」「試験済及未済之部」「従明治一二年/至同一九年」「動物実験場」ほかの副題のある巻(以下「日誌B」)[79-a]、[三]「明治廿一年四月」「動物実験場」のみの副題の巻(以下「日誌C」)とがある。内容は日誌A・Bが明治12年から19年の昆虫飼育記録、日誌Cは主に明治20年代の飼育記録である。日誌A・Bの用紙は前記の『植医纂集』と同一であり、年代的にも『虫類経験書』『植医纂集』と重なっている。丁数は各巻とも100丁前後から135丁ほどあるが、白紙の部分も多い。このうちとくに重要な記述が見られるのは日誌Bであり、その内容については後述する。なお「動物実験場」は、この日誌類が製本された明治20—21年頃に東京農林学校にあった施設と思われるが、安藤圓秀編[1966]などにも記録はなく、どのような施設なのかは不明である。 『養虫目録』は表紙に「乙ノ壱」から「乙ノ六」とある6冊で、別に「甲」のシリーズもあったのかもしれないが現存しない。表紙にある年記は「乙ノ壱」が「明治三一年九月」で、以下「乙ノ六」の「明治三五年六月」に及ぶ。いずれも表紙に「農科大学動物学教室附属養虫室」あるいは「農科大学養虫室」とある。飼育記録には一連番号がつけられており、「乙ノ壱」は第1号から51号まで、最後の「乙ノ六」には第245号から348号までが記録されている。表紙にある年記はいずれも明治30年代だが、実際の内容はそれより古いものも多く、たとえば「乙ノ壱」は明治14年の「ヤママユ」に始まり、明治28年の「茶毛虫蛾」に終わっている。以下、「乙ノ二」は明治13年から19年頃、「乙ノ参」は明治14年頃から19年頃が主体で、そのなかには大正4年の追加記入もみられる。最後の「乙ノ六」には大正10年の飼育記録もあり、おそらく佐々木忠次郎の在任中、継続して記録が続けられていたと推察される。ちなみに、大正10年は佐々木の退官した年である。内容はまだ精査していないが、『虫類経験書』『植医纂集』と同様、害虫に限らず得られた幼虫はみな飼育したようであり、チョウの飼育記録なども見られる。この傾向は『昆虫飼養日誌』も同様である。 これらの表紙にある「養虫室」は農科大学に設けられていた施設で、東京帝国大学[1900]によれば「養虫室ハ農場森林等ニ有害及有益ナル虫類ヲ飼育シ、其発育ノ順序及虫害ノ状況ヲ視察シ、之ヲ駆除若クハ蕃殖スルノ方法ヲ調査シ、又諸昆虫ノ形態生理等ヲ研究スルノ用ニ供ス。其飼育ヲ室内飼育ト室外飼育トニ大別シ、室内飼育ハ一種一個ノ養虫箱ヲ以テ室内ニ飼育シ、室外飼育ハ周囲及天井トモ銅鋼張リニシテ之ヲ数区ニ分画シ、虫類ノ餌樹ハ直ニ其地ニ栽植シテ勉メテ天然ノ状態ニ倣ヒ飼育スルモノニシテ、其経過ヲ歴視スルノ用ニ供ス」(引用にあたり句読点を加えた)という充実した施設であった。ちなみに、この養虫室は明治36年2月に養蚕室とともに焼失したが、その後また再建されたらしい。 さて、これら『昆虫飼養日誌』『養虫目録』は『虫類経験書』『植医纂集』と同時代の記録を含み、かつそれらに継続する記録となっている。しかも、『昆虫飼養日誌』(日誌B)にある採集場所を見ると、明治12—13年頃には「育種場」「本校」「芝区三田」などとあり、三田育種場や駒場農学校で採集・飼育した記録であることは明らかである。また、『昆虫飼養日誌』と『植医纂集』は同一の記録専用用紙を使用している。したがって、三田育種場や駒場農学校時代には、何通りかの飼育記録簿が同じ場所で同時に作られていたことになるが、なぜ同時に複数の異なる簿冊が使われたのか理由はわからない。あるいは、もとの簿冊やバラで保管されていたものがある時代に編集しなおされ、その時に異なる題が付された可能性もあろう。『虫類経験書』は飼育法(「箱養」「鉢養」)の違いで簿冊を分けたことが知られているが[長谷川1976]、その他の記録類にはそのような形跡はない。これらの記録類相互の関係は、今後の検討課題の一つである。 4 『昆虫飼養日誌』(日誌B)に見る飼育記録ここでは『昆虫飼養日誌』3冊のうち、日誌Bについて紹介する。日誌Bには昆虫学史上の重要な記録が含まれていることや、日誌A・Cに比較して内容が充実しているためである。ただし、まだ内容を精査していないため、その概要と、若干の興味深い事項を選んで紹介・解説する。 日誌Bは135丁(うち72丁は未記入)からなり、46種類の飼育記録が記入されている。全体は「鱗翅類蝶之部」(14種)、「甲翅類之部」(15種)、「膜翅類之部」(15種)、「双翅類之部」(9種)、「直翅類之部」(5種)、「半翅類之部」(3種)の6部から構成されている(カッコ内は記録されている種数)。記入の一例として「鱗翅類蝶之部」冒頭の「ヒヲドシテフ」(ヒオドシチョウ)の記録一丁のオモテ部分のみ)を挿図1に示す。このヒオドシチョウの記録を見ると、明治13年5月と17年5月の2回にわたり飼育がなされ、17年の分は追加の記入である。このような追加は飼育のつどなされており、他にも多くの例がある。チョウの飼育記録はヒオドシチョウ以外にヤマジョロウ(ジャコウアゲハ)・キアゲハ・アゲハノテフ(ナミアゲハ)・クロアゲハ・ルリスジタテハ(ルリタテハ)・euripus charonda Hew.(オオムラサキ)・ナノハナテフ(モンシロチョウ)・ハナセセリ(イチモンジセセリ)・ゴママダラテフ(ゴマダラチョウ)・ギフテフ(ギフチョウ)・クロタイマイ(アオスジアゲハ)、ほか不明種が2種あり、合計14種である。飼育年はギフチョウを除き明治12年から17年で、13年前後の記録が多い。このうち、ギフチョウとオオムラサキの記録について若干の考察を加えてみる。

ギフチョウについては、飼育年が明治24年(月日不明)、食草は「ウマノスズクサ」(正しくはカンアオイ類)と記されているだけで、他には「毛虫」とある以外何も記入されていない。もし本種が実際に飼育されたとすれば、この記録の簡略さは他の記載例にくらべて不自然すぎる。当時、本種の生活史は岐阜の名和一家(靖・梅吉)によってすでに明らかにされており[名和1889]、おそらく本種は実際に飼育したものではなく、名和靖(1857—1926)から提供された情報をそのままメモしただけではないかと思われる。ちなみに、この記録のもとになったらしい1頭の飼育ギフチョウ標本が東京大学総合研究博物館所蔵の昆虫標本コレクション中([150])に存在しており(小西正泰「江戸末期と明治前半の昆虫標本」参照)、それには「(明治)24.3.30/ギフ 飼/♂」というラベルが付されている(「ギフ」は地名)。この標本は5頭のシリーズのうちの1頭だが、採集データは同じ明治24年の3—4月(ただし1頭のみ明治22年)で、採集地も「ギフヤマ」や「タニクミ」である。この明治24年の4頭のギフチョウは、採集品と飼育品とをとり混ぜ、名和靖から同時に送られてきたものであろう。なお、本種には「図アリ」と注記されているが、現在、図は存在しない。 オオムラサキは和名が記されず、学名のみ記されている。本種は明治14年5月29日に飼育開始、6月1日蛹化、6月21日羽化。この経過から見ると、採集したのは終齢幼虫であり、すでに摂食をやめた前蛹に近い個体であったと推定される。食草は「女竹」(正しくはエノキ)と記されているが、これはその個体が蛹化場所を探して、たまたまタケについていたためではないかと推察される。ちなみに、この誤りはそのまま佐々木の著書『日本樹木害虫篇』に踏襲され、その結果、明治期にはオオムラサキがタケの害虫になってしまった。日本ではこの誤りはかなり早くに気づかれていたようだが、中国のチョウの文献にはオオムラサキの食草にタケを挙げているものがまだある。些細なこととはいえ、オオムラサキがなぜタケの害虫になったのか、これまで一種の謎になっていたのだが、真相は以上のようなことであろう。 その他、チョウについてはとりたてて考察・紹介する内容はないものの、これらは邦人によるチョウ生活史研究の初期の業績として貴重である。これらの飼育は前述の秋山元の手になると思われるが、後に秋山は明治16—17年頃、日本産のチョウ74種を解説した『皇国蝶譜』を著している[秋山・長谷川1989]。この著作は邦人による最初の総合的なチョウの解説書であるが、その中には幼虫の形態や生活史が解説されている種も多く、『皇国蝶譜』の基礎にこのような飼育記録があったことがわかる。なお、英国人の在日チョウ研究家、プライヤー(Henry J.S. Pryer 1850—1888)の著書『日本蝶譜』(Rhopalocera Nihonica: A Description of the Butterflies of Japan, 1886—1888)によって、日本産チョウ類23種の生活史(食餌植物)が初めて記録されたが、このうち7種は日誌Bの種と重なる。佐々木とプライヤーは面識があったといわれ、かつ佐々木の後輩である石川千代松(1860—1935)はプライヤーと親しかったから、相互になんらかの情報交換があった可能性もあろう。これも今後の検討課題である。 ついで興味深い記録が「直翅類之部」に見られる。この部にはカマキリ・「蝗虫」(トノサマバッタ)・クルマバッタ・トノサマバッタ・セウリヤウバッタ(ショウリョウバッタ)の5種の記録がある。 このうち「蝗虫」は「北海道茅辺郡」で採集されたものであり、きわめて貴重な記録である。当時、明治13年から17年にかけて北海道で飛蝗(=「蝗虫」)の未曾有の大発生があり、農作物などが壊滅的な被害を受けた[田中1980]。これは日本の応用昆虫学史上、また北海道開拓史上でも有名な事件であり、農務局を中心に大規模な防除対策が講じられた。この飛蝗がトノサマバッタ(群生相)であることは明らかなのだが、その時の個体の詳細な記録はこれまで存在しないと考えられていた。ある時代までは実物の標本が残されていたらしいのだが、いつの頃か虫体は虫に食われてしまい、その包み紙だけが長谷川仁氏の蔵品中に存在しているに過ぎない。ところが、日誌Bにはその北海道産飛蝗の卵から成虫までの飼育記録と、各ステージの精密な原色図[79-b]が残されていたのである。この飼育記録は同じ欄に明治16年9月22日と14年9月17日の2回の受付日付があるが、14年受付分の飼育記録は次のようになる。まず、「北海道茅辺郡」で採集された卵嚢が明治14年9月17日に届けられた。この卵は翌15年6月10日に艀化し、6月23日・6月28日・7月23日と3回脱皮、7月27日に最後の脱皮をして成虫になり、8月8日交尾、8月15日に産卵した。この卵はそのまま越冬し、16年6月12日に艀化、7月30日に成虫になった。明治16年受付分の経過記録は記載がなく不明である。 この原色図には卵嚢とその内部・幼虫・成虫(側面図と展翅図)・触角が描かれている。図は精密であり、永年のあいだ外光から遮断されていたためか、褪色もほとんどない印象を受ける。トノサマバッタには生息密度による相変異があり、通常の状態である孤独相、飛蝗となる群生相、その中間の転移相とがある。群生相には、黒化した体色・短い後脚腿節・平坦化した胸部背面などの形態的特徴があるが、この図は典型的な群生相とは多少異なるように思われる。飼育の場合、群生相を維持するのは技術的に難しいことが知られており、あるいは典型的な群生相の特徴を失った個体(転移相)かもしれない。この図については、専門の研究者の検討に俟ちたい。 飛蝗の図以外に、日誌Bには10点ほどの原色図がある。そのなかにはハバチ類、害虫の寄生蜂、カメムシ類、コフキコガネなどが含まれ、多くは各ステージが一枚に描かれている。また、カイコノウジバエ成虫の大きな精密図(佐々木忠次郎の自筆?)が日誌Bにはさまれていたが、これは日誌の内容とは関係がなく、たまたまはさまれたものであろう。 これらの図の大部分には筆者名がないが、「永斎」の印がある図が一点あり、これは福田永斎の作品と判断される。他の図もそのタッチからみて、ほとんどが福田永斎ではないかと思われる。福田永斎は駒場農学校の雇い画家で、害虫図の名手であったという[長谷川1977]。経歴ははっきりしないが、狩野[1903]によれば「(福田)永斎 福田半三郎ト称ス佐竹永海ニ就テ畫ヲ学フ天保五年生ル」とある。天保5(1834)年生まれとすれば、駒場農学校にいたのは40代後半から50歳前後の頃である。 近年、江戸時代から明治初期にかけての博物画が美術史の分野からも注目されており、その再評価の動きがある。これらの図も昆虫学史分野からだけでなく、美術史の面からの評価や作者研究がなされれば、また興味深いことであろう。 5 結語ここでは、害虫(昆虫)飼育という視点からわが国の応用昆虫学の黎明時代を概観し、併せて、その流れのなかで今回見出された新資料の位置づけや紹介を行なってみた。そして、その作業を通じて示唆された若干の点について、以下に記してみたい。 日本の近代昆虫学が応用昆虫学(害虫学)に始まることはすでに述べたとおりである。そして、その大きな部分を害虫生活史学が占めていたという事実が、今回、改めて示された。これは、日本の近代昆虫学が害虫生活史学に始まったともいえるだろう。欧米との比較でいえば、欧米では基礎昆虫学が先行したのに対して、日本では応用昆虫学が先行したのが実態であった。これは時の政府の実益重視の考え方に沿ったものであろうが、学問の正常な発展過程からは問題があったように思われる。たとえば当時、飼育した害虫についても正確な同定はできず、「○○の毛虫」といった通称名が使われていた。しかもかなり後年まで、学名が決定されないままの種も少なからず存在した。もし分類学をはじめとする基礎昆虫学が同時に発展していれば、このような不便さはより少なかったであろう。この傾向は昆虫学においてとくに顕著であったように思われ、他の動物群については、東京大学理学部生物学科が置かれた当時から基礎的研究が始められている。昆虫に限っていえば、この流れが現代にまで及び、昆虫学を専攻しようとすれば、理学部ではなく農学部を選ばざるを得ないのが実情である。 また、佐々木忠次郎が害虫生活史学の主導的役割を果たした事実が改めて明らかになったことも重要と考える。佐々木忠次郎は現在ではほとんど忘れられた存在ではあるが、近代昆虫学黎明期の中心人物ともいえよう。より詳細な業績の調査と昆虫学史上の位置づけが必要と思われる。 ちなみに、筆者らの一人(田中)は、佐々木のやや後輩である石川千代松が、明治前期に昆虫知識の啓蒙に果たした役割が大きく(未発表)、その後も昆虫学のよき理解者であったと考えている。佐々木・石川ともに初期の東京大学理学部(佐々木は生物学科、石川は動物学科)の卒業生であり、しかも後に農学部で教鞭を執るという共通した経歴をもっている。これを考えると、昆虫学を農学部で教授するという流れは、佐々木や石川の処遇に源があるとはいえないだろうか。 執筆にあたり、『昆虫飼養日誌』『養虫目録』の閲覧を許された東京大学農学部害虫学研究室の石川幸男・星崎杉彦の両氏と、閲覧の便宜を図っていただいた東京大学総合研究博物館の西野嘉章氏に深く感謝いたします。また、文献の一部をご援助いただいた慶応義塾大学の磯野直秀氏にお礼を申し上げます。 |

【参考文献】秋山元(著)・長谷川仁(解説)『皇國蝶譜』、長谷川仁自刊、1989年。安藤圓秀編『駒場農学校等史料』、東京大学出版会、1966年。 狩野寿信『(本朝)画家人名辞書』(第16版)、大倉書店、1903年。 大日本農会編『大日本農会事蹟年表』、大日本農会、1972年。 田中誠「天為に闇く 地為に赤し、北海道開拓と飛蝗」、『インセクタリゥム』第17巻8号、1980年、50—59頁。 東京帝国大学『東京帝国大学一覧 従明治三三年・至明治三四年』、(売捌所)丸善株式会杜書籍店、1900年。 名和靖「岐阜蝶の実験」、『動物学雑誌』第1巻10号、1889年、137—320頁。 農林省農務局編『(明治前期)勧農事蹟輯録(上・下)』、大日本農会、1939年。 農林省『農務顛末』第5巻、農林省、1956年。 長谷川仁「(明治以降)物故昆虫学関係者経歴資料集」、『昆虫』第35巻3号補遺、1967年、1—96頁。 長谷川仁「明治初期の昆虫飼育と同定」、『自然』第31巻11号、1976年、18—19頁。 長谷川仁「明治初期の昆虫関係書」、『自然』第32巻5号、1977年、18—19頁(なお、この文献では『螟虫図解』の図の筆者を福田永斎としているが、正しくは川村富彦である)。 |

[佐々木忠次郎の遺品]

79 『(農学校動物実験場)昆虫飼養日誌』(含永斎筆虫図、一冊) 明治12(1879)—明治19(1886)年、和紙(農商務省縦罫紙)に墨書、縦28.0cm、横20.0cm、農学部三号館農学部標本室

80 『野村重次郎スケッチ集』 明治16(1883)年—明治18(1885)年、洋紙に鉛筆、淡彩、アルバム帖、15.0cm、19.0cm、理学系研究科動物学図書室 野村重次郎は明治13(1880)年から明治18(1885)年まで旧東京大学理学部に勤務した初代動物写生画工として知られる。モースの後任となった教師チャールズ・オティス・ホイットマン(1842—1910)博士に請われ、明治18年頃に渡米。博士の許で水蛭他の動物を写生し、数年後フランスに渡り、南仏の街マントンで米人魚類学者アルリスの助手兼画工となって、1920年に同地で没している(佐々木忠次郎「野村画伯の訃報」、『動物学雑誌』第32巻、1920年、297頁)。本帖では鱗翅類75種、トンボ他の昆虫13種、クモ7種、甲殻類3種、多足類1種、魚類2種、クラゲ1種、ナマコ骨片図1種の103種が計73枚のプレートに描かれている。佐々木忠次郎によると、フランスでも多数の写生画が上梓されているとあり、まさに第一級の画工であったことが窺われる。(西野) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |