大学南校物産会について

|

木下直之 東京大学総合研究博物館 |

|

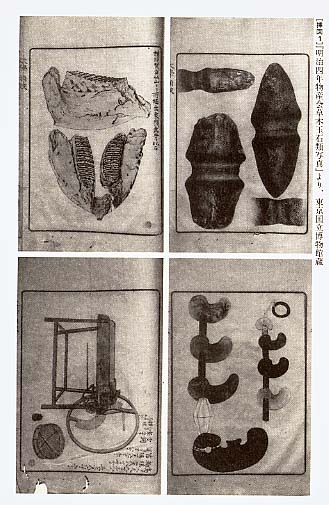

「(5月)14日より20日迄、九段坂上御薬園の跡に、南校物産局より西洋其の外の物産を飾り、諸人に看せらる。終日群集ある事夥し。○同15日より、招魂社祭礼御執行、同所前にて夜花火、16日夜、同17日には昼夜の花火あり。18日、19日、雨天にて延び、20日、昼夜花火、この間競馬花火あり」(斎藤月岑『増訂武江年表』[1])。 大学南校物産局が明治4(1871)年のこの時期に九段坂上で物産会を開催したのは、招魂社祭礼の人出を当て込んだからに違いない。戊辰戦争の官軍側の戦没者を祭るために、招魂社が九段に創建されたのはわずか2年前のことである。本殿の竣工は翌明治5年5月だから、この時点ではまだ、大村益次郎の銅像が今あるあたりに、仮の社殿が建っていたにすぎない。しかし、創建と同時に、祭礼は正月3日、5月15日、18日、9月22日と決められた。それぞれ、鳥羽伏見の戦い、上野の戦い、箱館の降伏、会津の降伏の日にあたっている。5月15日と18日は接近していたから、そのままひとつづきの祭礼と見なされ、連日花火あり競馬ありで、こちらも「群集ある事夥し」かったはずだ。 1 博覧会の始まり大学南校物産局は、はじめ大学南校博物館の名で、三番薬園地と招魂社地を使って博覧会を開くつもりだった[2]。というよりも、ゆくゆくはそこに博物館を建てようとする構想から始まった話だ[3]。物産局は、前年9月に大学南校内に開設されたばかりだった。これは、同じ9月に町田久成が外務大丞から大学大丞に転じ、南校事務に携わったことと連動している。町田は薩摩藩出身、慶応年間にイギリスに留学し、ヨーロッパの博物館事情に通じていた。物産局が博物館を名乗ったことも、博物館施設の建設も、多くは町田の構想に発しただろう。それは、早くも明治5年には、場所を湯島聖堂に移して実現する。 東京大学の源流を成すこの大学南校は、そもそも幕府の蕃書調所を引き継いだ洋学教育機関であり、すでに文久元(1861)年から物産方が設けられていた。維新の混乱で一時中断していたものが復活したということになる。蕃書調所、その後身である洋書調所、開成所の物産学出役をそれぞれ務めた田中芳男が、この新政府の物産局でもやはり中心となり、同い年の町田をよく補佐した。 三番薬園地は、旧幕時代の西洋医学所の薬草園があった場所で、維新後は東京府が管理してきたが、直前に大学南校に移管された。現在の千代田区三番町千鳥ヶ淵戦没者墓苑のあたりである。一方の招魂社地は、幕末には幕府の陸軍歩兵屯所が置かれていた場所で、維新後は兵部省の管理下にあった。そこで、大学はまず兵部省の了解をとったあと、明治4年2月に、太政官弁官宛てに博覧会開催の伺いをたてている。2月29日に太政官の裁可を得ると、追いかけるようにして3月2日に、博覧会開催の趣意書が弁官に提出された[4]。その内容に関しては後述する。 博覧会は、5月5日より31日まで、毎日午前9時より午後5時まで公開の予定だったが、準備が進むにつれ規模を縮小し、結局、招魂社地の兵部省管理の建物だけを使い、14日からわずか7日間の開催となった。名称も、博覧会から物産会に変更された。ただし、公開時間だけは、午前8時から午後6時までと長くなっている。兵部省との協議を重ねるなかで、招魂社の祭礼に合わせることが決まったようだ。 当初に計画された、1辺12間の八角形、3階建てという壮大な会場プラン(東京国立博物館蔵「博覧場図面」[5])も残っているが、画餅に帰した。八角形の建物の内側には八角形の中庭があり、十六弁の菊の紋章をかたどった花園を設けるつもりだった。各辺のどこからでも中庭に出ることができた。したがって、展示室は回廊式ということになる。皇室の紋章を施設の根幹のデザインに採用したことは、物産会の性格を考えるうえで興味深い。 しかし、実際に会場となったのは平屋のそれほど大きくはない建物で、観客は建物の内部に入るのではなく、外側に群がって内部を覗き込んでいるようすが写真に撮られている。これが『増訂武江年表』の伝える「終日群集ある事夥し」の現実である。八角形3階建ての「博覧場」との落差はあまりにも大きいが、まぎれもなく日本の博覧会の始まりであり、博物館の出発点であった。出品者でもあった田中芳男に、つぎのような回想がある。「斯ういふ博覧会のやうなものを拵へたところが、是は面白い趣向だといふので、それが方々に弘がつて京都でも大阪でもそれに似寄つた事が始まりましたが、東京で私がやつたのが一番始めでありました」[6]。 会場写真は、やはり出品者であった太政官少史蜷川式胤の日記『奈良の筋道 弐』(未刊)に貼付されており、その次の頁には、中国製銅器らしき出品物の写真がある。「右博覧会ノ出品、支那ノ古銅器、英人支那ノ会戦ニブン度リセシ物、此写真二枚ハ永此会ニ出品仕ル故官ヨリ給フ」という蜷川自身の書き込みは、現存する物産会の出品目録(東京国立博物館蔵『明治辛未物産会目録』[7])の次の記述と一致する。「古銅器三品英人攻北京時奪宝庫之品者」。出品者は筆匠清蔵という人物だった。 残念ながら、現在知られる写真はこの2枚のみである[8]。しかし、出品物の写生図が東京国立博物館に若干現存する。石器、勾玉、化石、器械などを描いたもの27図と植物17図がまとめられ、それぞれの表紙に『明治四年物産会草木玉石類写真』『漢太利産草木写真』と題名が記されている。大学南校の用箋が使われ、前者のうち5図と後者の17図すべてに画家服部雪斎の印がある。用箋の欄外に、出品者の名前と寸法や色彩などを記したものが多い。12点が柏木政矩、2点が松浦弘、同じく2点が横山少史の出品物とわかる。これら出品者については後述する。横須賀白仙山から出土したという象の顎歯骨化石を描いた図は、明治6年になって文部省が刊行する伊藤圭介の『日本産物志』の挿図にそのまま使われた[挿図1]。

2 薬品会から物産会へ田中芳男は、慶応3(1867)年のパリ万国博覧会に派遣され、博覧会や博物館・動物園・植物園などをつぶさに見学した。帰国直後に2度、フランスから持ち帰ったものを公開している。最初は、湯島天神下の箕作麟祥邸の玄関に陳列し、2度目は他人の持ち物と合わせて規模を広げ、田中のことばを借りれば「衆人に見せた」[9]。2度目の会場となった場所は伝わっていないものの、玄関先に物を並べ、不特定多数の観客が外からそれを眺める光景は、明治4年の大学南校物産会の展示とそれほど隔たってはいない。というよりも、展示物を一方的に眺めるという観客の在り方は、本草学から出発した物産会が研究者のための催しであり、江戸時代後半に盛んになるにつれ一般の観客を獲得するとはいえ、本質的には閉じたサークルであったことと一線を画している。 また、大学南校物産会の展示物が必ずしも舶来品ばかりではなかったにもかかわらず、斎藤月岑が『増訂武江年表』に「西洋其の外の物産を飾り」と書き付けたのは、舶来品を珍しがって集まった観客の動向を教えてくれる。観客の関心の所在という点でも、この物産会は田中の私的な展示の延長線上にあり、旧来の物産会とは性格を異にしている。むしろ、珍奇なものを並べて人気を博した見世物の要素がここには混じり込んでいる。 しかし、政府主催になる公的な催しという一点で、この物産会は、旧来の物産会とも田中の私的な展示とも決定的に異なる。明治4年3月2日の弁官宛て大学南校上申書は、開催の趣旨を開口一番つぎのようにうたっている。 博覧会大旨 切手雛形 博覧会ノ主意ハ宇内ノ産物ヲ一場ニ蒐集シテ其名称ヲ正シ其有用ヲ弁シ或ハ博識ノ資トナシ或ハ以テ証徴ノ用ニ供シ人ヲシテ其知見ヲ拡充セシメ寡聞固陋ノ弊ヲ除カントスルモノニアリ然レトモ皇国従来此挙アラサルニヨリ其物品モ亦随テ豊贍ナラス故ニ今者此会ヲ創設シテ百聞ヲ一見ニ易ヘシメント欲スル(後略) 要するに百聞は一見に如かず、実物を見せることで人々の知識を広げ開化に導く、それを国家が初めて行なうという宣言であった。 そのためにどんなものが展示されたのかを、つぎに見ることにしよう。『明治辛未物産会目録』によれば、展示物は以下のように分類されていた。それぞれの出品件数を合わせて記す。総数2347件。1件で複数出品のものがあるので、総点数は当然これを上回る。 [鉱物門] 化石之部 80件 土石之部 516 鉱石之部 212 [植物門] 澳太利産草木 26 木之部 盆種 85 草之部 盆種 198 種子果実並木材 葉之部 129 海藻之部 74 [動物門] 活獣之部 2 剥製 22 獣骨並画図之部 24 鳥之部 籠養・剥製 132 魚之部 活魚・剥製 98 介之部 331 虫之部 50 爬虫類之部 24 植虫之部 15 測量究理器械之部 13 内外医科器械之部 22 陶器之部 130 古物之部 83 雑之部 82 「測量究理器械之部」以下は門立てになっていないが、当時のことばを用いれば、人造物として一括することができる。これに対して、鉱物・植物・動物の3部門は天造物となる。まさしく「宇内ノ産物ヲ一場ニ蒐集シテ」、世界の有様を知ろうとする企てである。 「鉱物門」の出品件数は全体の3分の1を占め、その充実ぶりが際立っている。物産会の母胎ともいうべき本草学を薬草研究ととらえるなら違和感を覚えるところだが、実際には、江戸時代後期の本草家の視野に鉱物も入っていた。植物ばかりでなく、鉱物にも動物にも虫にも薬用性が求められたからだ。 しかし、そもそもは、それらを含んだ日本の自然がトータルな研究対象となったことが重要である。本草学は中国本草書の翻訳や解釈から出発した。明の李時珍の『本草綱目』がその基本的な書物で、すぐに日本にも輸入されて漢方医の宝典となった。それが、貝原益軒の『大和本草』(1709年)、小野蘭山の『本草綱目啓蒙』(1803年)などのように、日本の本草を研究することへと展開した。本草家が文献至上主義を離れて実地調査に向かったのは、当たり前の話だが、中国の知識のみでは日本の現実を解釈しきれないからだ。書物に載っていない植物は、いくらでも生えていた。それらを観察し、採集し、記述し、分類することを始めなければならなかった。実物を持ち寄る研究会は本草会とも薬品会とも呼ばれたが、そこに集められたものはもはや植物ばかりではない。日本の自然界に存在する多種多様なものであった。 こうした方向に向かった学問を本草学と呼ぶのは適切でないと考えたのは、小野蘭山の弟子水谷豊文である。『物品識名』を文化6(1809)年に名古屋で刊行した。天造物の和名をイロハ順に並べ、対応する漢名があればそれぞれ付した。イロハ各部は、さらに水・火・金・土・石・草・木・虫・魚・介・禽・獣と細分されている。この分類は『本草綱目』にならった(ただし『本草綱目』ではさらに玉・穀・菜・果が加わる)。しかし、植物ばかりでなく動物や鉱物までも含んだ研究対象を、豊文は、「本草」ではなく、「物品」と呼ぶべきだと考えたのである。その凡例に「魚鳥ノ品名ニ至テハ最遺漏多シ博物ノ士ヲ侯ノミ[10]」と記したぐらいだから、本草学の実態はすでに博物学と呼ぶべきものに変わっていた。 それから62年後に大学南校物産局が博物館を名乗り博覧会の開催を目論んだのは、こうした本草学の発展、実質的な博物学の形成を踏まえたものだった。ところが、開催時には、物産会に名称が変更された。おそらく、「博物」を上回る威力を「物産」ということばが有していたからである。 江戸時代後期の自然研究は、薬草・薬物の探求にとどまらず、殖産興業に直接つながった。だからこそ、外交文書や洋書の翻訳から実地研究へと重心を移した時期の蕃書調所に物産方が設けられたのである。物産学という局面で、鉱物は植物や動物にも増して重要なものとなる。金銀銅を産出することは、その地域の経済ばかりか国際貿易にまで関わり、国家経済の根幹にふれる重大な問題であったからだ。 平賀源内が宝暦13(1763)年に刊行した『物類品隲』は、過去5回開いた薬品会の出品物2000余種から360種を選んで、絵入りで紹介したものである。その3分の1にあたる117種を鉱物が占めている。同じ年に幕府が全国の鉱山調査を行なった。その後、源内自身も、秩父中津川や秋田での鉱山開発に関わってゆく。鉱物資源の開発は当時の大きな課題だったのである。物産学は、机上の学問ではなく、社会を変革するだけの力を有していた。 そもそも鉱物とは産業を根底で支える物質であった。たとえば農業の振興に鉄製農具の開発と普及は欠かせない。良質の鉄をどれだけ入手できるかが、農産物の出来高にはねかえった。武器の製造にも鉄は欠かせない。19世紀に入って海防が切実な問題になると、幕府も諸藩も鉱物資源の開発にますます力を注いだ。大砲や火薬の製造、軍艦の建造、そのための製鉄所の建設、そのための炭坑開発という具合に、鉱物の需要が拡大した。それを輸入に頼らず、国内でまかなうことが、西洋列強の侵略に抗する道だった。明治4年の大学南校物産会とはそうした日本の近代化を標榜した場なのだから、鉱物の展示に大きなスペースが割かれて然るべきであった。 ところで、『物類品隲』のもとになった5回の薬品会とは、宝暦7(1757)年に平賀源内の師田村藍水が湯島で開いた薬草会、翌8年に同じく藍水が神田で開いた薬草会、翌9年に源内が湯島で開いた薬草会、翌10年に藍水の弟子松田長元が市ヶ谷で開いた薬品会、同12年に源内が湯島で開いた東都薬品会である。このうち最後の東都薬品会は、規模も内容も画期的なものであった。 『物類品隲』の凡例によれば、それまでの4回の薬草会を合わせても出品物の総数が700数10種にすぎなかったのに、ひとり東都薬品会は1300余種を集めた。出品を呼び掛けた引札には、江戸・京都・大坂の三都に「遠国より参候産物請取所」を、さらに、東は下総佐倉から西は長崎まで全国25カ所に「諸国産物取次所」を設けたとあり、出品物をそこに持ち込みさえすればあとは江戸に運ばれるという便宜がはかられた。この仕組みによって、広い地域から物産を集めることが可能になった。地域的な制約に縛られていた旧来の薬品会と比べて、内容は飛躍的に向上したはずだ。 同じ引札には、「産物御出し被成候にハ、草木金石鳥獣魚虫介類、或は無名の異物にても、思召寄に御出シ可被下候」ともあり、薬品会を名乗りつつも、実態は物産会であったことがわかる。とりわけ既成のカテゴリーから外れる「無名の異物」の出品までを許したことは、この薬品会に臨んだ源内の姿勢をよく示している。出版に際しては、書名に「薬品」を採用せず「物類」を選んだことは、先にふれた水谷豊文『物品識名』の書名に通じるところがある。なお「品隲」は品評の意で、源内は、本書で物産を上中下の三等に分けてみせた。 水谷豊文に就いて学んだのが伊藤圭介である。この師弟を中心とした研究会が嘗百社を名乗ったのは、百草を嘗め薬物を探し求めたという中国古代の帝王神農にあやかったからだ。 文政10(1827)年、圭介の自宅で開かれた薬品会が、名古屋での薬品会の嚆矢といわれる。この年には圭介の兄大河内存真も薬品会を主催し、また、遅くとも天保3(1832)年からは尾張医学館が毎年6月10日に薬品会を開くという具合に、名古屋の本草学は幕末に向かって隆盛をきわめる。天保6(1835)年に、豊文の三回忌追善のために嘗百社が主催した本草会は、植物・動物・鉱物およそ3000種を集めた大がかりなものであった。このうち約400種(約70種は図示)を掲載した『乙未本草会物品目録[11]』が出版された。出品物をくくることばは、師豊文の教えに従い、またしても「物品」である。 信州飯田生まれの田中芳男が名古屋に出て、伊藤圭介の門を叩いたのは安政4(1857)年のことだった。それから数年間、田中は飯田と名古屋を往来しつつ、本草学を学んだ。そのころ、薬草園を持った圭介の別宅(旭園)では、百嘗社が博物会を毎年開催していた。これにより、田中は「物品」を一堂に会する博物会というものを知った。文久元(1861)年になって、圭介が幕府の蕃書調所に出仕を命じられると、田中も付いて江戸に出た。翌年、田中も蕃書調所に物産方手伝出役として採用され、ふたりは物産学の研究に携わることになる。しかし、幕府の物産学に対する無理解もあり、良好な研究環境が用意されたとはいえない。嫌気がさした圭介は早くも文久3年に名古屋に戻ってしまうが、田中はそのまま開成所に残り、慶応3(1867)年にはパリ万国博覧会に関わり、明治維新を迎えたことは先に述べたとおりである。 この田中芳男を中心に準備が進められた大学南校物産会が、これまでに見てきた江戸時代後期の物産会の枠組みを引き継いだことは論をまたない。開催趣意書の冒頭にある「宇内ノ産物」ということばづかいにそれは明瞭だし、それらが「鉱物門」「植物門」「動物門」に分類されたことも物産会の常識に従ったからである。いや、伊藤圭介も、明治3(1870)年暮れに新政府から大学への出仕を命じられると、物産会に合わせたように再び上京する。部門によっては、圭介と田中の出品物が圧倒的多数を占める。たとえば「鉱物門土石之部」では、総件数516のうち、圭介が255件、田中が204件という具合に、ふたりでほとんどをまかなってしまった。当然、圭介はそれまでに蒐集したものを名古屋から携えて上京しただろうから、むしろ旧来の物産会というよりも、さらに限定して、幕末の嘗百社の博物会にモデルを探ることもできそうである。 3 器械と油画しかし、大学南校物産会には、旧来の物産会に見られない新しい要素もある。たとえ伊藤圭介と田中芳男の出品物が大多数を占めたところで、むろん、ふたりは物産会の主催者ではない。開催にあたっては、旧来の物産会とは無縁な場所を歩き、むしろヨーロッパの博物館に通じた町田久成の意志が強く働いただろう。慶応3(1867)年のパリ万国博覧会は、幕府とは別に、薩摩藩が単独で参加したことで知られるが、ロンドン留学中だった町田は薩摩藩使節の開会式出席に合わせてパリに赴き、1カ月ほど滞在した。すでにふれたように、田中芳男もこの時パリにいる。物産会を知る田中にとって、万国博覧会はその延長線上にあり、決して理解を超える催しではなかったが、規模と内容において物産会を凌駕するものだった。パリ万国博覧会は、3年後には大学南校で顔を合わせることになるふたりが共有した体験であった。 先に人造物で一括できるとした5部門(測量究理器械之部・内外医科器械之部・陶器之部・古物之部・雑之部)には、万国博覧会、あるいは博物館での見聞が反映している。旧来の物産会にこうした人造物が出品されなかったわけではない。すでに平賀源内の東都薬品会に、香水や石鹸など舶来の製品が並んだし、下って天保4(1833年)開かれた尾張医学館薬品会の目録(大東急記念文庫蔵『尾張医学館薬品会物品録』)は、「本草綱目山草類」に対して「雑品」を立て、銅人形や木造人骨など医療器具の出品を記録している[12]。しかし、それらはまさしく「雑品」であり、天造物が展示の中心であることは動かない。 尾張医学館薬品会では「雑品」だった医療器具が、大学南校物産会になると、「内外医科器械之部」というカテゴリーを与えられていることに注目すべきだろう。源内が「無名ノ異物」を設定したように、物産会はつねに「雑品」を受け入れた。既成の知識ではとらえきれないものを理解しようとする精神(これこそが「博物」)によって、物産会は支えられてきたからだ。この精神は未知のものを既知のものへと変え、「雑品」の中身をつねに更新した。大学南校物産会の「雑之部」に並んだものには、たとえば、「ボタン」「ペン」「西洋蝋燭」「ドミノ」「船之撮影図」「  切器械」などがあったが、それらが翌明治5(1872)年に始まる博物館の展示にも引き続いて並んだとすれば、それぞれに、「衣服装飾之部」「文房諸具之部」「屋内諸具之部」「遊戯具之部」「照像之部」「農具之部」の部門に分類されただろう[13]。もっとも、博物館関係者、すなわち町田久成や田中芳男らは、その最後に「諸雑物及未詳之品物」という項目を加えることを忘れてはいない。 切器械」などがあったが、それらが翌明治5(1872)年に始まる博物館の展示にも引き続いて並んだとすれば、それぞれに、「衣服装飾之部」「文房諸具之部」「屋内諸具之部」「遊戯具之部」「照像之部」「農具之部」の部門に分類されただろう[13]。もっとも、博物館関係者、すなわち町田久成や田中芳男らは、その最後に「諸雑物及未詳之品物」という項目を加えることを忘れてはいない。端的にいって、大学南校物産会の新しい要素とは、器械と絵画の展示である。そして、そのどちらもパリ万国博覧会の展示の花であった。「測量究理器械之部」には、つぎの13点の器械が出品された。「テヲドリート」「マイコロスコープ」「ガルハエレキ」「摩擦エレキ」「ホワイリングテーブル」「バロメートル」「ヲクダント」「測量家望遠鏡」「太陽系旋転雛形」「地球衛星運転雛形」「排気鐘附属品共」「リイトレイジヘボイス」「バランス」。おそらく観客の大半はそれら器械の珍奇な姿を目にしただけで、仕組みも使い方も理解しないままに会場を去っただろうが、物産会の展示はそれで終わるわけではなかった。むしろ、展示物の背後にあるもの、それぞれの器械を生み出した文明を学ぶことが想定されている。 ここに挙げた13点の器械はすべて官品であり、その多くが大学南校の所有するものであったに違いない。明治3年閏10月制定の「大学南校規則」(東京大学総合図書館蔵)によると、当時、専門科理科ではつぎの12教科が教えられていた。究理学、植物学、動物学、化学、地質学、器械学、星学、三角法、円錐法、測量学、微分、積分[14]。器械の仕組みを理解すること、使いこなすことがさしあたっての課題であり、さらには、器械を自力で製造し、新たに開発することが求めれた。明治7、8年頃に工部省工学寮が所有し、工部大学校へと受け継がれた一連の機構モデル[63]もまた、こうした要請に基づいて輸入されたものである。物産学とは殖産興業をめざす学問であったのだから、器械は、物産会の新顔としてその枠組みを広げさえすれ、破壊するものではなかった。むしろ、明治時代初期の博覧会や博物館において、もっとも正統的な展示物だったといえるかもしれない。 では、もう一方の絵画が大学南校物産会の新しい要素だとは、何を意味するのか。絵画は、「雑之部」に少なくとも5件11点が出品された。その大半が油絵である。ただし、高橋由一と由良源太郎と池田哲之丞の出品点数が各一点とはかぎらない。由一が田中芳男に宛てた書簡には、由一は「蔵品油画二張拙画四張」の出品を希望したとあるからだ[15]。 一業平画像古図模写 右蜷川少史出品 一油画額 西洋人 筆七枚 右内田正雄出品 一油画額 右高橋由一出品 一同 右由良源太郎出品 一東京近郊名所真図 右池田哲之丞出品 あるいは、同じ「雑之部」に登録されている田中芳男出品の「拿破侖ボナハルテ肖像」も、肖像画かもしれない。逆に、「写真絵小冊」は、絵ではなく写真帳だろう。いずれも田中がパリから持ち帰ったものに違いない。 これら絵画の存在が、唐突な印象を与えるのだ。ここで絵画を美術と呼び替えるのは、少々困難を伴う。なぜなら、われわれが当たり前に用いる「美術」ということばは、この物産会から少し後、明治7(1874)年のウィーン万国博覧会に参加する段階で新たに造り出されたものであり(本当は絵画という用語も新しくて、むしろ書画というべきであり)、明治4年の物産会にさかのぼって美術を適用しようとしても、その範囲をうまく区切ることができない。 たとえば、彫刻はわずかに2点、「天竺錫蘭島鉛造観音」と「印度鋳造観音」が「古物之部」に、金属器や七宝は「雑之部」に登録され、陶器は「陶器之部」として独立している。主催者には、美術を物産会に組み入れようという意識がまるでない。というよりも、美術というくくり方をまだ知らない。おそらく、「陶器之部」の独立は、各地方の物産としてまとめることができたからだし、パリ万国博覧会で日本の陶器が注目を集めたことも与っているだろう。 「古物之部」には、観音像以外にも「法隆寺古竹帙」「古磁器茶碗」など現代ならば美術に含まれるものがあり、同じく現代ならば石器や勾玉や瓦などの出土品は考古学的遺物と扱われるはずだが、当時は、それらを一括する「古物」というカテゴリーがしっかりと出来上がっていた。そして、古物の展示ならば、物産会でもしばしば行なわれてきたのである。 実は、伊藤圭介は古物にも大きな関心を持ち、古瓦の蒐集家であった。文政11(1828)年、長崎に留学した圭介には、『勾玉考』をオランダ語でまとめてシーボルトに提出するという経験があった。下って文久元(1861)年、江戸に呼び出される直前の嘗百社主催の博物会で、古瓦約200種が展示された。さらに、明治6(1873)年、文部省から刊行した『日本産物志』の凡例で、圭介はこんなことを述べている。「斯編専ラ鉱、植、動ノ天造物ヲ主トシ、未ダ人工諸物ニ及ボスコト能ハズ(中略)石弩、雷斧、其他世ニ神代石等ト称スル諸古物ハ、皆往昔人工ノ品ニ係ルト雖モ、間々亦之ヲ附載シ、博物温古ノ一助トナス」。専門的知識を深めつつも、若いころから持っていた関心の広がりを決して狭めていないことがわかる。 これに対して、絵画が鑑賞を目的に展示される場としては書画会があったが、それはむしろ文芸の世界へとつながっており、物産会からは離れすぎている。石器が奇石に隣接するようなわけにはいかない。だからこそ、大学南校物産会に絵画を、もっと正確にいえば西洋の油絵(これも当時の用語なら油画)を引っ張り込むのは、かなり意識的な行為なのである。 西洋人の筆になる油絵を7点も出品した内田正雄は、文久3(1863)年から慶応2(1866)年までオランダに留学した経験を持つ。幕府が派遣した海軍留学生の団長格だった。幕府がオランダに発注した軍艦の建造を待つかたわら、主にハーグに滞在して航海術や造船学を学んだ。完成した軍艦は開陽丸と名付けられ、これに乗って帰国した。パリ万国博覧会は体験していないものの、留学中にパリやロンドンを訪れている。もともと絵が好きで、ハーグでは画家に就いて油絵を学んでいる。日本に持ち帰った油絵がオランダ絵画なのか、それともパリあたりで手に入れたものかは定かでないが、明治初年の博覧会で繰り返し公開され、やがて油絵を学ぶことになる山本芳翠や小山正大郎といった若い画家たちに大きな刺激を与えた[16]。大学南校物産会は、記録に残るかぎり、それらが公開された最初の機会である。 帰国後の内田正雄は海軍で軍艦頭を務めたものの、幕府瓦解後は、一転して文教畑で新政府に仕えた。内田の教育行政に関する新知識が必要とされたからだ。開成所頭取、大学権大丞、大学中博士などを歴任した。著作としては、明治2年に開成学校から刊行した『和蘭学制』、翌3年から大学南校から刊行が始まる『輿地志略』が名高い。内田は大学内部の人間であり、西洋絵画のほかにも、動物の剥製5点、鳥の剥製や卵26件、貝316件を出品するなど、この物産会に深く関与している[17]。画家高橋由一に出品を持ちかけた人物がいたとすれば、内田に違いない。 幕末の高橋由一は開成所画学局に所属し、川上冬崖の下で動植物の標本写生に携わる一方、油絵を学ぶことを強く望んだが、油絵の教師にはおいそれと恵まれなかった。油絵をよくする人がいるという噂を聞いては横浜まで出掛け、イギリス人画家チャールズ・ワーグマンやアメリカ人商人の妻アンナ・ショイヤーから手ほどきを受けたりした。自らも油絵を描くという内田正雄の本場の絵画を携えての帰国は、由一にとって僥倖というほかない。晩年になってから内田との出会いをこんなふうに振り返っている。「慶応三年内田恒次郎(後正雄ト改ム。幕府旗本)氏ハ夙ニ海外ニ遊ビ、勉学ノ余暇絵画法ヲ探リ、且名流ノ揮写セシ数多ノ油絵及ビ水彩画、泥画、墨画等ヲ齎シ帰リシカバ、由一推参シテ懇親ヲ結ビ、時々往来シテ絵画ヲ観、又画説ヲ聞キ、大ニ悟ル所アリ。コレヨリ同僚ニ説キ後学生ニ伝へ、頻リニ画学ヲ勧誘セリ[18]」(『高橋由一履歴』)。 同じ『履歴』で、由一は大学南校物産会についても、つぎのようにふれている。「由一此時自写其外数面ノ油絵ヲ出品シ、画道ノ隆盛ヲ来タサンコトヲ望メリ。閉会後、左ノ賞状及ビ会頭ヨリ出品陳列場写真図二枚ヲ贈ラレタリ」。出品が自作ばかりではなかったと読めるこの記述は、先に紹介した由一の田中芳男宛て書簡と一致する。また、物産会終了後、6月になって大学が出した賞状の文面「右所蔵ノ殊品物物産会ニ於テ放観ニ供シ衆人知見ノ開導ヲ補益ス、嘉称スベシ。仍テ賞状完之」は、現存する蜷川式胤宛ての賞状と同一である。さらに、「会頭ヨリ出品陳列場写真図二枚ヲ贈ラレタ」ことも、蜷川の場合と一致する。 この賞状の文面は物産会の趣旨を再度確認したものであるのに対して、由一のいう「画道ノ隆盛ヲ来タサンコトヲ望メリ」は物産会に寄せた個人的な期待を語っている。実は、由一は慶応3年のパリ万国博覧会に油絵を出品していた。『履歴』によれば、それは「日本国童子二人一世那翁ノ肖像画ヲ観テ感アルノ図」というものだった。パリまでは出掛けず、開成所画学局の同僚といっしょに油絵を送り出したにすぎない。同様の催しが、今度は東京で実現したのである。舶来品の中にあえて自作を投じたようなところがある。画家は確かに由一であるが、そこで見せたかったものは舶来の技術(西洋画法)であったからだ。こうした由一の期待とその寄せ方は、物産会にとって新しいものであった。 物産会から半年後、明治4年12月9日付で、由一は大学南校画学掛の教官を命じられる。時間を追うなら、物産会が由一と大学南校とを結びつけたように見える。また、明治4、5年頃の文書と推定される「招魂社地展額館奉創設布告書・掲額寄付定則[19](東京芸術大学図書館蔵)は、招魂社地に常設の展額館、すなわち美術館を建設しようと由一が呼び掛けたものであり、まさしく招魂社地で開かれた物産会の体験を踏まえた提言といえそうだ。 さらに想像をたくましくするなら、のちに明治14(1881)年になって、由一が提言を始める螺旋展画閣構想[20](螺旋形をした美術館の建設)にも、物産会のまぼろしの会場プラン(八角形の博覧場)が一枚噛んでいないだろうか。螺旋展画閣は平面は方形であるものの、6層の回廊を螺旋状に連ねた構造で、観客は油絵を見ながらぐるぐると昇ってゆき、最上階の遠望台に到達したあと、今度は別の回廊を逆向きに下るという仕組みだった。これまでにも、その発想源として江戸時代のさざえ堂(螺旋状の回廊に沿って観音巡礼を行なう仏堂で、3周することから正式には三匝堂という。江戸では、明治7、8年頃まであった本所羅漢寺のさざえ堂が有名)が指摘されてきた。大学南校物産局の考えた博覧場もまた、螺旋状ではないにせよ3層の回廊であり、そもそも博覧場構想がさざえ堂を参考にしたのかもしれない。 最後にひとつだけ指摘しておけば、由一の提唱する美術館は、招魂社地展額館にせよ螺旋展画閣にせよ、現代の美術館とは性格を異にしている。それは、芸術作品の鑑賞の場というよりは、絵画を通して国家の歴史や文化にふれる場所であった。そのためには、写実表現にすぐれた油絵が最適だと由一は考えた。油絵ならば、すでに世を去った偉人も、過去の戦争も、遠隔地の風景も手に取るように見せることができる。百聞は一見に如かず、それが基本的な考え方だった。それはまた、「宇内ノ産物ヲ一場ニ蒐集」した物産会を支えた考え方でもある。とりわけ、招魂社地展額館と螺旋展画閣のどちらの趣意書にもある「名物古器ノ体裁」を油絵で後世に伝えようという一節など、物産会の「古物之部」を油絵による常設展示に代えようとする主張にほかならない[21]。町田久成は、物産会開催の先に恒久的な博物館の建設を想定したが、由一は画家らしく、油絵による博物館を構想したのだった。由一のような人物の関与をいったん受け入れてしまえば、もはや物産会は旧来のままであり続けるわけにはいかなかった。 4 出品者たち伊藤圭介、田中芳男、内田正雄、高橋由一らの名前が出てきたついでに、そのほかの出品者を整理しておこう。 この物産会は官の主催であり、何よりもまず官品を展示すべきであった。大学南校はそれを十分に認識したうえで、「当今官品未タ完足セス」(弁官宛て大学南校上申書)により、広く出品を呼び掛けたのだった。圭介と田中が合わせて259件を出品した「鉱物門土石之部」では、官品はわずか54件にすぎない。『明治辛未物産会目録』には、官品という記述とは別に、工部省の名が「象歯顎骨化石」の出品者として一度だけ登場するので、ここでいう官品とは、大学南校と大学東校を含めた大学の所蔵品を指すと思われる。大学東校は医学所の後身であり、「内外医科器械之部」の出品を請け負ったはずだ。したがって、当時の官品が現在の東京大学に引き継がれている可能性はある。その可能性の高いものとして、つぎの3点を指摘しておきたい。 一 象歯顎骨化石(鉱物門化石之部)[81] 一 舶齎金石類 400品(鉱物門鉱石之部)[17] 一 西洋人頭骨 松本良順出品(内外医科器械之部)[27] 一方、個人の出品者・献品者はそれほど多いとはいえない。目録から列挙すれば、つぎの36人。松浦弘、鈴木荘司、柏木政矩、蜷川少史、森如軒、東文堂清蔵、榊原芳野、小野苓菴、瑞穂屋卯三郎、竹本要斎、栗田万次郎、日耳曼人クラマ、森川眉山、河内屋藤三郎、町田久成、万屋六左衛門、松田主記、田中仙永、彫工六左衛門、松本良順、池田哲之丞、横山少史、長井十足、木村正辞、板橋貫雄、黒川真頼、西宮松宇、久保熹三郎、神田孟恪、加藤弘之、井戸盛平、市川渡、野村茂平、由良源太郎、筆匠清蔵、英吉利人スミス。 伊藤圭介、田中芳男、内田正雄についでこの物産会に貢献した人物は、73件の木、196件の草、1件の種子、2件の動物、1件の山羊頭骨と角、36件の鳥、7件の魚、2件の陶器を出品した竹本要斎だろう[22]。動物も鳥も魚も、剥製ではなく生きたままの出品という点が特異だ。この4人の出品物と官品とで天造物3部門のほとんどをまかなっている。 竹本要斎は旧幕臣、本名正明、文久年間に外国奉行を務めた経験の持ち主である。その博物学的関心の拠ってきたるところは定かでないが、この物産会終了後に、精力的に物産会を主催している。まず、明治4年10月7日から26日まで、東京雑司ヶ谷の陶器所会翠園を会場にした。入場料銀1匁5分をとった。その直後の11月19日から12月8日まで、今度は外国人向けに高田四家町で開催。英文の引き札が残っている。3度目は翌5年3月11日から100日間、浅草で開催した。展示物は販売したらしい。いずれの引き札も、田中芳男のスクラップブック『博物帖』と『  拾帖』[15-1](東京大学総合図書館蔵)に貼付されている。 拾帖』[15-1](東京大学総合図書館蔵)に貼付されている。そのほかには、大口の出品者はいない。大半が数点の人造物を出品するのみだ。このあたりにも、大学南校物産会の性格がよく表れている。すなわち、これは、天造物主体の物産会に、新たに人造物が加わったことを示している。天造物の研究には、標本を数多く集めることが絶対条件である。伊藤圭介も田中芳男も、そうした学問的環境で育った。一方の人造物には、数ではなく質が問われ、したがって珍物奇物を集めることに向かいがちで、関心をそのどちらに傾けるかによって(圭介が古瓦の蒐集家でもあったように両者は截然とは分けられないが)、研究者の姿勢も違えば、彼らが築く人間関係も変わってくる。後者の典型が「古物之部」の出品者だろう。官を除いて20人がこの部門に集中している。古物に関しては、古物家のネットワークに出品を呼び掛けたのである。 そのひとり、柏木政矩を当時の典型的な古物家として紹介しておこう。幕末には、幕府の小普請方棟梁を務めた。探古斎と号し、古物を好んだ。古銭の蒐集が特に知られた。貨一郎とも名乗ったのはこのためか。物産会には、「勾玉雷斧石弩石釼類」96点を出品した。ほかに「化石之部」に「魚歯化石」を出品したが、石器も化石もともに土中から見つかる古物にほかならない。やはり北海道産の石器4点と化石1点を出品した松浦弘こと武四郎とも交遊があった。「柏木貨一郎といふ人は中々人の物は感心しない人で、何を持つて行つてもキツトけなすので、皆ンナ一番其鼻を折つてやらうと思はないものはなかった」と、その横顔を林若樹が伝えている[23]。明治31年に不慮の死を遂げた。法名は気楽坊探古柏園乗空禅士。墓誌は大槻如電が書いた[24]。林のいう「皆ンナ」とは、松浦や如電、鵜飼玉川、淡島寒月、清水清風、坪井正五郎、山中共古など、古物家のネットワークを指すのではないだろうか[25]。 5 物産会から博覧会へこの柏木政矩が、翌明治5年夏、文部省による関西古社寺宝物調査(壬申検査)に古物鑑定のために参加したことは、大学南校物産会のその後を知るうえで興味深い。物産会にとって新参の人造物各部門は器械と絵画に象徴されると先に述べた。そして、器械は大学における最新の教育を、絵画は西洋絵画の紹介という内田正雄と高橋由一のまだ個人的な希望を反映するものだった。その間にはさまれて、新参者というよりは、むしろ「化石之部」に引きずられるように加わった「古物之部」が、その後の博覧会で大きく扱われ出すのである。 おそらくそれこそが町田久成の構想であり、伊藤圭介や田中芳男ら本草学から出発した人々とを隔てるものであった。大学は、物産会の開催と同時進行で、明治4年4月25日に、太政官弁官に対して「集古館」建設を献言した[26]。西洋各国に必ずある集古館を日本でも建設し、「古今時勢ノ沿革ハ勿論往昔ノ制度文物考証仕候」ことが急務である。もし時期尚早ならば、少なくとも古器旧物の保護を全国各地に呼び掛けるべきであり、さらにそれらの現状を記録に留め、後世に伝えるべきだと説いた。 いうまでもなく集古館とは博物館であるが、この大学献言の視野には天造物が入っていない。現代でいう自然史博物館ではなく、歴史美術博物館が想定されたのは、維新から厭旧尚新の風潮が強まり、これに廃仏毀釈が拍車をかけ、歴史的な遺物の散逸と破壊が相次いだ、そのことへの危機意識の産物だからだ。献言には、すでに外務省からも集古館建設を建議したとあり、半年前に外務大丞から大学大丞に転じたばかりの町田久成によって献言がなされたことはもはや疑いない。 この大学献言は、とんとん拍子に進んだ。わずかひと月後の5月23日に、太政官が古器旧物の保存に関する布告を発した[27]。7月18日に大学が廃され文部省が置かれ(これに伴い大学南校・大学東校は単に南校・東校と改称)、9月25日には博物局が設置された。10月4日、旧大学南校の蒐集品をすべて博物局が引き継ぎ、湯島聖堂の大成殿を博物局観覧場とすることが決まった。そして、翌明治5年3月10日から4月30日まで博覧会が開かれた。実に15万人の観客を集めたという。一部の展示物は、博覧会終了後もそのまま公開されたのだから(毎月1と6のつく日にかぎられた)、既成の建物の転用とはいえ、大学献言の「集古館」は一応の実現を見たことになる。 かつて、大学南校物産局は博物館の名で博覧会を開こうとして、結局は物産局による物産会に止まった。それをようやく1年後に実行することができた。冒頭に「博覧会」と大書した布告文は、明治5年正月に文部省博物館の名で出された。そこに記された開催の趣旨を、先に引用した物産会のそれと比べてみたい。 「博覧会ノ旨趣ハ天造人工ノ別ナク宇内ノ産物ヲ蒐集シテ其名称ヲ正シ其用法方ヲ弁シ人知見ヲ広ムルニ在リ就中古器旧物ニ至テハ時世ノ推遷制度ノ沿革ヲ追徴ス可キ要物ナルニ因リ嚮者御布告ノ意ニ原ツキ周ク之ヲ羅列シテ世人ノ放観ニ供セント欲ス(後略)[28]」 「宇内ノ産物」を蒐集することの意義はまったく同じであるが、そのあとに、とりわけ古器旧物は時代や社会の移り変りを伝えて重要だという新たな一節が加わっている。前年5月の太政官による古器旧物保存の布告を踏まえたものであることはいうまでもない。そもそもこの布告は、散逸破壊の危機に瀕した古器旧物の台帳づくりを具体的に命じたもので、やがて、全国の府県から品目と所蔵人名を記した目録が文部省と大蔵省(民部省の廃止にともない社寺を管轄していたため)に続々と提出された。しかし、そのためには古器旧物の範囲をあらかじめ示しておく必要がある。大政官は、それをつぎの31のカテゴリーで設定した。 「祭器之部・古玉宝石之部・石弩雷斧之部・古鏡古鈴之部・銅器之部・古瓦之部・武器之部・古書画之部・古書籍並古経文之部・扁額之部・楽器之部・鐘銘碑銘墨本之部・印章之部・文房諸具之部・農具之部・工匠器械之部・車輿之部・屋内諸具之部・布帛之部・衣服装飾之部・皮革之部・貨幣之部・諸金製造器之部・陶磁器之部・度量権衡等之部・茶器香具花器之部・遊戯具之部・雛等偶人児玩之部・古仏像並仏具之部・化石之部」 文部省博覧会の展示内容もこれを反映したものとなっており、鉱物・植物・動物などの天造物が占める割合はぐんと小さくなった。逆に、大学南校物産会の人造物のうち「古物之部」と「雑之部」にあたるものが細分化され、大きく扱われた。大学南校と大学東校がそれぞれ請け負ったに違いない「測量究理器械之部」と「内外医科器械之部」は影が薄くなり、東校が「模造人体 仏国製」を出品したことが『明治五年博覧会出品目録 草稿[29]』(東京国立博物館蔵)に登録されているのみである[挿図2]。

物産会から博覧会への移行は、町田久成の「集古館」構想にしたがって、いわば自然史博物館が歴史美術博物館へと一気に性格を変えたかに見える。しかし、博覧会終了間際の4月28日に、博物局が文部卿に提出した『博物局博物館博物園書籍館建設之案[30]』(国立国会図書館蔵)は、冒頭に「動物植物鉱物三科之学ヲ研究シテ、其品物ヲ陳列シ人一見シテ其知識ヲ拡充スルノ益アラシメ」とうたって、かつての物産学の原点を再確認している。バランスをとろうと、振り子が振れ続けている感じだ。 6 明治天皇と南校生徒翌明治6(1873)年のウィーン万国博覧会への参加は、その後の博物館の存在理由を勧業という方向にぐっと引き寄せ(だから博物館は文部省を離れ、博覧会事務局、内務省、農商務省という具合に次々と所管を変える)、明治19(1886)年になって宮内省に移管されると、今度は歴史美術博物館としての性格を強めるが、それでも大正12(1923)年の関東大震災で被災するまで、東京帝室博物館は動物と植物と鉱物の展示をやめようとはしなかった。 その末裔である現在の東京国立博物館から、博物館のあるべき姿を模索した創業時を思い浮べることはなかなかにむつかしい。宮内省の管轄下にあった時代が61年と圧倒的に長いため(昭和22年に再び文部省の管轄下に入った)、歴史美術博物館としての性格はしっかりと根を張り、さらにいえば天皇の博物館という印象を相変わらず与え続けている。 しかし、それをいうなら、帝室博物館となる以前から天皇は博物館に親しく目をかけてきた。明治4年の大学南校物産会が終わると、展示物は皇居吹上御苑に運ばれ、天覧に供された。翌5年の文部省博覧会では、開会間もない3月13日に行幸があった。『明治天皇記』には、「次で博物館に幸し、本月十日以来開催の博覧会陳列品を天覧、古器・旧物に就きて伝来の説明を聴きたまひ、午後一時還幸あらせらる」とある。 「宇内ノ産物ヲ一場ニ蒐集」する物産会・博覧会とは、目には見えない国家の姿を確認する場であった。「御国土産之品々」や「御国産之物品」をパリやウィーンに送り出せば、それらはますます日本像をかたちづくるだろう。国内各地の産物は日本という空間を、古器旧物はその歴史を示す。このふたつの座標軸の交差点に座らされたばかりの明治天皇は、一場に蒐集された産物を見ないわけにはいかなかった。まぼろしに終わった博覧場の建物が、十六弁の菊の紋章になぞらえた花園を内側に用意したのも、物産会が国家につながる場所だったからだ。 奇しくも同じ明治4年、九段から見れば濠を挟んだ目と鼻の先で、11月17日に大嘗祭が行なわれた。初めて東京で大嘗祭が行なわれることによって、大きな変更が生じた。大嘗祭の準備は、まず神事に用いる稲を供するふたつの地方(悠紀と主基)をトで選ぶことから始まる。それまでは京都を中心に東西の国が選ばれており、悠紀は近江国、主基は備中・丹波両国にほぼ固定されてきた。それが東京を拠点とすることにより、東京から見た東西の国々である安房と甲斐が選ばれた。天皇を中心とした日本地図の書き替えにほかならない。さらに、長い大嘗祭の歴史にはなかった「庭積机代物」が新たに登場した。全国の国民が献納した農産物や海産物を、大嘗宮の悠紀殿と主基殿の前に飾り立てたのである。ここでも、一場に蒐集された産物が日本の姿を示すことになった。物産会と違い、国民はその観客にはなれなかったが、代わりに奉納者として、産物を通して国家とつながった。 しかし、大学南校物産会を誰よりも早く見たのは、大学南校の生徒であったようだ。のちに町田久成が文部省に提出した報告の中につぎの一文がある。「同年同月(明治四年四月)二十二日一、今日より局中の物品飾付南校生徒に縦覧相許候事[31]」。正確にいえば、生徒らは物産会を見たわけではない。おそらく、物産会を前に、大学南校に集められた物品を見ることが許されたのである。教育の場で、物品がいわば学術標本として展示されたことをうかがわせる早い記録だろう。物産会に発するがゆえに国民教育の場へと展開した博物館が、学校教育とも直結していたことを教えてくれる。 明治初年の博物館は、学校とつながるこうした一面を合わせ持っていた。相次いで教育の現場に出現した博物館、すなわち工部大学校が明治11年の開校と同時に設置した博物場、東京大学理学部が初代動物学教授エドワード・モースの進言を入れて明治13年に開設した博物場のつぎのような展示内容は、かつての大学南校物産会を彷佛とさせる。 前者については、明治11年3月8日付『読売新聞』が伝える。「生徒博物館へは絵図を写す電信の器械、甲鉄艦の雛形、大鳥君の細工をされた長崎ドックの雛形や、種々の石類其ほか西洋と日本の品を比較したのが並べてあり、又工芸に係はつた物も総て並べてあり、門も今度は西洋作りになり、開校式の日はまだ極まりませんが、当日は主上がおいでになり、また此博物館は主上のおいでが済むと、毎月二三度づゝは誰にでも見せられると聞きました」。また、後者については、『東京大学第一年報』がその展示区分を伝える。「第一区 金石、第二区 地質及古生物、第三区動物、第四区植物、第五区古器物、第六区製造化学標品、第七区土木及機械学模型、第八区 採鉱及冶金学模型」。 内務省の管轄下にあったこの時期の博物館はまだ、これら大学博物館のモデルたりえたはずである。このたび初めて紹介される展示室の写真(東京大学工学系研究科建築学専攻蔵)[挿図3]([67])は、その1枚に、ウィーン万国博覧会に出品され、現在は東京国立博物館の所蔵品である横山孝茂刻・横山弥左衛門造「頼光大江山入図大花瓶」と、明治7年3月1日から始まる博覧会の後半に展示されたウィーン万国博覧会の持ち帰り品のひとつ「白色大理石製肖像 台付 伊国羅馬府製婦人ノ薄紗ヲ被ル形」(東京国立博物館蔵『舶来品陳列目録』)がいっしょに写っていることから、明治6年に湯島聖堂を出て明治14年に上野公園に移るまでの間、内山下町(現在の帝国ホテルのあたり)にあった博物館の展示室の光景と推定できる。

さらに、いったん「明治十年勧業博覧会」と記された台紙の文字が「博覧会ノ図」と訂正されていることから、明治7年の博覧会そのものの写真である可能性が高い。この時、博物館は、南校の後身である開成学校と東校の後身である医学校に出品を求め、前者からは「凹銅鏡 光線学ニ用ル器法国製」「メロニー器光線学ニ用ル器」「ヂュスマス器蒸気之緻密ヲ測ル器」「圧水器雛形」を、後者からは「双眼顕微鏡」「顕微鏡」「人工体男、女、小児」「  鏈骨格」「澳国博覧会図」「嗹国コッペンハーガ図」などを借り出している。一方、会期を合わせて、湯島聖堂大成殿を会場に書画展を開催したから、内山下町博物館の展示は古器旧物を切り離し、まるで時計の針を戻したかのように、3年前の大学南校物産会に似たものとなった。 鏈骨格」「澳国博覧会図」「嗹国コッペンハーガ図」などを借り出している。一方、会期を合わせて、湯島聖堂大成殿を会場に書画展を開催したから、内山下町博物館の展示は古器旧物を切り離し、まるで時計の針を戻したかのように、3年前の大学南校物産会に似たものとなった。なるほど、写真のどこを眺めても、彫刻や工芸品に混じって、さまざまな器械や模型や標本類が並んでいる。現代人の目には混沌にしか見えない光景だが、そこに写っているものは、まぎれもなく学問の生まれてきた場所なのである。 |

【註】[1]金子光晴校訂『増訂武江年表』第2巻、平凡社、昭和43年、240頁。[本文へ戻る][2]「弁官宛大学伺」明治4年2月、および「弁官宛大学南校上申」同年3月2日(いずれも東京国立博物館編『東京国立博物館百年史』資料編、東京国立博物館、昭和48年、572頁所収)。[本文へ戻る] [3]『文部省第一年報』(文部省、明治8年)の文部省博物局の沿革に「他日博物館ヲ建設センガ為メ、明治四年二月九段坂上三番薬園ヲ大学南校ノ所管トス」とある(前掲『東京国立博物館百年史』本編、23頁所収)。[本文へ戻る] [4]註[2]に同じ。[本文へ戻る] [5]少なくとも2種類現存する。前掲『東京国立博物館百年史』の本編と資料編に各1点図版で紹介されているが、階段や出入口や窓の描写に差異がある。本編30頁掲載図面は1階、資料編573頁掲載図面は階上平面図と推定できる。[本文へ戻る] [6]「田中芳男君の経歴談」(大日本山林会編『田中芳男君七八展覧会記念誌』、大日本山林会、大正2年、および前掲『東京国立博物館百年史』資料編、561—570頁所収)。[本文へ戻る] [7]前掲『東京国立博物館百年史』資料編、574—604頁所収。[本文へ戻る] [8]和田千吉「本邦最初の博覧会(一)」(『新旧時代』第1年第5冊、大正14年6月号)に、この2枚の写真が掲載されている。[本文へ戻る] [9]註[6]に同じ。[本文へ戻る] [10]名古屋市蓬左文庫編『物品識名・物品識名拾遺、乙未本草会物品目録、泰西本草名疏』、名古屋市教育委員会、昭和57年。[本文へ戻る] [11]前掲書。[本文へ戻る] [12]この薬品会に焦点を絞った展覧会『再現江戸時代の博覧会よみがえる尾張医学館薬品会』が平成5年に名古屋市博物館で開かれた。[本文へ戻る] [13]明治5年の列品分類(前掲『東京国立博物館百年史』資料編、221—222頁所収)。[本文へ戻る] [14]東京大学百年史編集委員会編『東京大学百年史』通史1、東京大学、昭和59年、161頁。[本文へ戻る] [15]和田千吉「本邦最初の博覧会(二)」(『新旧時代』第1年第6冊、大正14年8月号)。この書簡は紹介される機会が少ないので、全文を引いておこう。 (封筒) 田中芳男様 高橋由一 至急 田中先生御欠席ならば補助衆之内御開封貴答可被下候事 堀端一番丁物産会行 (文面) 御清爽奉大慶候、先日者御盛会之吹聴、島一江御伝言、殊に切手も御投与被成下千万奉多謝候、明日頃は一見仕度と楽罷在候、扨甚汗顔至極に者奉存候得共、蔵品油画二張並拙画四張為持差出候間、格別御迷惑にも無之候はヾ架末に御差加被下度存候、とても田之助の足に者及び申さず候、若不都合にも御座候はヾ、直に御投却可被成下候、外拝眉上早々頓首 五月十八日 二啓各図題号は仮に認付け置候得共尚一体裁に御認替奉願候百拝 芳男先生閣下 由一拝 これを読むかぎり、会期終了間際に、所蔵品2点自作4点の油絵を持ち込んだようである。だからこそ、封筒に「至急」と記し、田中が不在の場合でも開封を頼んだのである。物産会を自己宣伝のための絶好の場だと考えた末の行動に違いない。この時点で由一が所蔵し、かつ公開するに値すると認めた所蔵品が誰の手になる油絵であったかは興味深い問題だが、手がかりはまったくない。一方、自作4点については、『高橋由一履歴』を根拠に、「自作油絵『ナイヤガラ瀑布』『ヒマラヤ山』他3点、及び蒐集の油絵2点を出品」とする年譜が多いが、肝腎の『履歴』にその記載はなく、本書簡も「各図題号」を明らかにしない。[本文へ戻る] [16]山本芳翠「洋画研究経歴談(第四)」(『美術新報』第1巻第4号、明治35年5月5日)。小山正大郎「先師川上冬崖翁(三)」(『美術新報』第2巻第10号、明治36年5月20日、6月5日、8月5日、青木茂編『明治洋画史料 懐想篇』、中央公論美術出版、昭和六五年所収)。[本文へ戻る] [17]前掲和田千吉「本邦最初の博覧会(二)」は、伊藤圭介と田中芳男に宛てた内田正雄の書簡も紹介する。油絵は明るい場所に、鳥の剥製はガラスケースで展示するようにと細かい注文がある。 口上 一 油画額 五面 一 鳥 二ツ 一 同小ユリプリノ 二ツ 一 穿山甲 一 右御渡申上候、油絵者明り受宜敷所に御かざり付願上候鳥類者献納品の箱の内江御入れ置被下度、ガラスの外より見江候様仕度、弐品至而愛玩の鳥故見物の手の触れざる様堅く御取計ひ被下度奉願候 以上 十四日 前文之内穿山甲者献納可仕候 伊藤圭介様 田中芳男様 内田正雄[本文へ戻る] [18]高橋源吉編『高橋由一履歴』、明治25年(青木茂・酒井忠康編『美術』、日本近代思想体系17、岩波書店、平成元年所収)。[本文へ戻る] [19]『高橋由一油画史料』第3冊第14番(青木茂編『高橋由一油画史料』、中央公論美術出版、昭和59年所収)。[本文へ戻る] [20]前掲史料第3冊第69—74番。[本文へ戻る] [21]その好例が、明治10年の第1回内国勧業博覧会に出品され、同12年に招魂社の後身である靖国神社に奉納された「甲冑図」である。同14年、境内に軍事博物館である遊就館が開館すると、「甲冑図」はここに飾られ現在にいたる。明治初年の由一の美術館構想をもっともよく伝える施設である。[本文へ戻る] [22]磯野直秀「日本博物学史覚え書III」(『慶応義塾大学日吉紀要』自然科学19、平成8年所収)に、竹本要斎の略歴が紹介されている。さらに、前掲和田千吉「本邦最初の博覧会(一)」には、「物産会目録鳥之部并獣之部を各1枚刊行し会中竹本要斎をして売らしめた」とあり、「同(二)」では、竹本が物産会と吹上御苑での天覧会開催を請け負ったと伝える竹本の田中芳男宛て書簡が紹介され、竹本が大学南校物産会に深く関与していたことがわかる。[本文へ戻る] [23]林若樹「北庭筑波・行誠上人・柏木探古」(『集古』、大正2年4月号・林若吉『林若樹集』日本書誌学体系28、青裳堂書店、昭和58年所収)。[本文へ戻る] [24]広瀬千香「探古と気楽坊人形」(『山中共古ノート』第2集、青燈社、昭和48年)[本文へ戻る] [25]明治15年秋、モースは柏木をしばしば訪ねた。「柏木氏は私が日本であった最も気持ちのいい人の一人である」と、林若樹とは正反対に、好印象を抱いたようだ。土蔵を改造した柏木の住居を絵入りで紹介し、さらに、柏木の周囲に集まる古物蒐集家の様子をつぎのように伝える。「七、八人の古物蒐集家が集って来たので、柏木氏が持ち出す陶器その他の貴重な品に就て、彼等と会話を交え、意見をたたかわすことは、誠に愉快だった。私は陶器や古物の話を容易になし得る程度の日本語を会得しているので、通弁を必要としない。これ等の古い品物の鑑賞眼は何人も具えている。そして学者達は、あらゆる種類の物に就て意見を交換する為に会合する。これは彼等の長期にわたる、かつ高い文明を示す、幾百の例証の一である」(エドワード・モース著、石川欣一訳『日本その日その日』第3巻、平凡社、昭和46年、173—175頁)。[本文へ戻る] [26]「太政官宛大学献言」明治4年4月25日(前掲『東京国立博物館百年史』資料編、605—606頁所収)。[本文へ戻る] [27]「太政官布告」明治4年5月23日(前掲書606頁所収)。[本文へ戻る] [28]「文部省博物館布告」明治5年正月(前掲書148頁所収)。[本文へ戻る] [29]前掲書150—160頁所収。[本文へ戻る] [30]前掲書3—4頁所収。[本文へ戻る] [31]「町田年報報告」(前掲『東京国立博物館百年史』本編31頁所収)。[本文へ戻る] [32]「舶来品陳列目録」(前掲『東京国立博物館百年史』資料編184—193頁所収)。 |

[大学南校]

13-1 『官版海外新聞』 自一号至十号、明治3(1870)年10月より、大学南校、縦21.5cm、横14.5cm、吉野作造旧蔵、法学部附属近代日本法政史料センター(明治新聞雑誌文庫)

14 川上寛『西画指南』(全五冊) 明治4(1871)年、文部省、縦22.5cm、横15.3cm、吉野作造旧蔵、法学部附属近代日本法政史料センター(明治新聞雑誌文庫) 川上冬崖(1827—1881)は、安政4(1857)年に蕃書調所の絵図調出役となったあと、洋書調所・開成所でも一貫して画学の指導にあたった。維新直後にいったん沼津兵学校に移ったが、明治3(1870)年、再び東京に戻り、大学南校図画御用掛となった。この時期の業績に、内田正雄纂輯の『輿地誌略』(大学南校、明治4年刊行開始)と自ら纂訳した『西画指南』(文部省、前編明治4年、後編明治8年)がある。前者は、全13冊中第6冊まで冬崖が挿図を描いた。後者は、イギリスのロバート・スコット・バーンの原書(Robert Scott Burn, The Illustrated Drawing Book)の一部を訳出した。前編上下2冊・後編上下附図3冊で、前編は、凡例、第一章「輪郭ヲ描ク法」、第二章「物形ノ陰陽(カゲヒナタ)ヲ分ツ法」、第三章「人物ノ描法」から成る。一般向けの入門書の、さらに初歩の部分のみが訳されたことになる。凡例は原書の直訳ではなく、むしろ冬崖の西洋画観を率直に語っている。すなわち、西洋画は投影画法と透視図法に基づく科学的で合理的なものであり、その画論は和漢の画学書のように著者によって説が異なるということがない。それゆえ、教科書たり得るのである。日本で刊行された最初の西洋画法の教科書である。(木下) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |