江戸末期と明治前半の昆虫標本

東京大学の所蔵品を中心に

|

小西正泰 北興化学工業・技術顧問 |

|

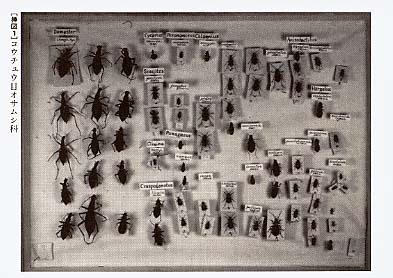

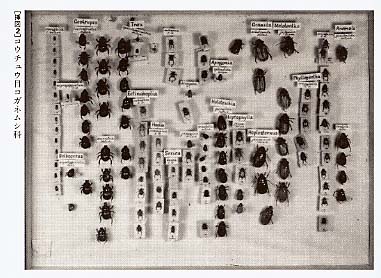

日本の近代昆虫学は、明治維新後に欧米から流入した諸文化とともに、急速に同化され発展の道をあゆんできた。この新しい科学の受容前後の日本側史料はとぼしいが、さいわい東京大学には江戸末期から明治時代前半までの貴重な昆虫標本が保存されている。このたび、それらが一般に展示される機会に、武蔵孫左衛門自製の標本[5]および箕作佳吉関連の標本[150]を中心に述べることにしたい。 1 武蔵孫左衛門江戸時代の博物学は、17世紀初頭に中国(明)から李時珍の大著『本草綱目』52巻、付図2巻(1596年)が舶載されて以来、それまでの薬物を主体としだ本草学(狭義)から分かれて、独り立ちする方向に進んだ。その最初の一里塚として貝原益軒の『大和本草』16巻(1709年)がある。 動植物では、まず植物学が先行し、動物学ははるかに後発した。そして、このギャップは江戸期を通じて、ついに埋められなかった。 さて、江戸期の昆虫学は、いわゆる「虫譜」(虫類図譜)の作成によって代表される。当時の昆虫標本の製作および保存の技術では、せっかくの標本も虫害、かび害や湿気などによって、たちまち破損、滅失してしまう。それで、採集した昆虫は彩色してほぼ同大に描き、必要に応じ名称、採集地名、日付、生態などを付記して虫譜をつくった。 このような事情によって、日本には江戸時代の昆虫標本はほとんど伝存しておらず、わずかに二例が知られているのみである。そのうちの一例が主題の武蔵製作のものであり、それについて以下に述べる。 武蔵孫左衛門は幕府の旗本(禄高は1818年で250石)で、明和3(1766)年江戸に生まれ万延元(1860)年94歳で没した。幼名を吉辰(よしとき)、のち吉恵、字(あざな)は短圃といい、斧次郎、次郎、のち孫左衛門の通称を用いた。石寿と号し、他に玩珂(がんか)亭、翫珂(がんか)亭、翫珂翁、貝翁、竹石などの号もつかっている。一般には「武蔵石寿」が慣用される。 石寿は博物学の分野では動物、とくに貝類と昆虫に興味をもって研究した。『国書総目録』(岩波書店)には、著作17件があげられている。貝類(3件)と昆虫(3件)に関するものが多いが、著作で刊行されたものはない。 昆虫ではつぎの蝶譜があるが、いずれも現在の所在は不明である。『皇朝化蝶(けちょう)譜』4冊、『続化蝶美苑』3巻、『白蝶化蝶譜』4巻。 貝では畢生の大著『目八(もくはち)譜』15巻15冊(1845年)が著名で、「江戸時代の動植物誌を通じての最高峰と断じてよいであろう」[磯野1996]と評価されている。 i フランス人による発見時代はくだって大正2(1913年、仏国大使館(通訳官、書記官、領事など)のE・H・ガロア(Edme Henri Gallois 1878—?)は、東京の古道具屋で大きな木箱入りの旧式な時代ものの昆虫標本一揃いを購入した。彼はその歴史的価値を認めて、これを東京の帝室博物館(国立博物館の前身)に寄贈しようとしたが、「当局が願書を出せとか何とか官僚式なことを言ったので、憤慨して東京帝国大学農科大学へ寄贈したもので、白井光太郎博士の考証によって武蔵石寿の作ったものであることが確認された」[江崎1953]という。ちなみに、この白井光太郎(1963—1932)は東大教授(植物病理学)で、本草学の権威である。現在、この標本は東京大学農学部標本室に害虫学研究室管理のもとに保管されている[5]。この木箱の蓋には昆虫学の佐々木忠次郎教授(1857—1938)の箱書きがあり、「大正2年10月□日」の日付とともに署名されている。これにより「寄贈」の年月を知ることができる。なお、佐々木はこの箱の蓋の表裏ともに、武蔵孫左衛門を「武蔵孫右エ門」と墨書している。この誤記は後人にそのまま伝えられ、しばしば活字になっているのは遺憾である。 ちなみに、寄贈者ガロアは昆虫採集(とくに甲虫)の趣味をもち、明治36(1903)年頃から昭和6(1931)年頃まで在日し[江崎1935]、日本各地で採集した。その間、日光中禅寺湖畔でガロアムシ目ガロアムシ科の一新種ガロアムシ(Galloisiana nipponensis)を発見した。ガロア採集の甲虫標本の一部は、東京大学農学部および北海道大学農学部にも所蔵されている。なお、ガロアはパリの国立自然史博物館の依頼により、日本産昆虫を採集し提供していたといわれる。 なお、当時のガロアの採集法や採集用具はフランス式の最新のものであり、彼はこれらを日本の虫友に「惜気もなく」公開していたから、「我が国の昆虫界を一変させるに役立った」[織田1944]という。このような新知識のガロアだからこそ、石寿の昆虫標本に文化財としての価値を認めたものであろう。 ii 石寿コレクション石寿の昆虫標本の製作年代は、天保(1830—44年)の頃といわれる。この標本箱は桐製の外箱のなかに浅箱が7段重ねで収容されている。うち6箱はそれぞれ内部を木枠で15区画(3×5)に仕切られており(合計15×6=90区画)、最下段は6区画(2×3)で、総計96区画の小間(こま)がつくられている。標本は、わたの上に虫体を載せ、これをまんじゅう型の透明なガラス皿で被い、その底にほぼ同大の厚手和紙を貼って密閉したものである。この底紙に、名称、採集地などを記したものもある。この容器1個に、原則として1種(1—数頭)を入れている。 ガラス皿は大小2型あり、大(楕円型)は径10.9×9.3センチ、高さ2センチ、小(円型)は径6.8センチ、高さ2センチである。現状はカラの小間3、ガラス皿が(破損して)ないもの6である。虫体が破損したり、滅失したりしたものもあるが、製作後、百数十年も経たことを勘案すると、当時としては苦心の名案であったと思う。この方法が石寿の創案かどうかは不詳であるが、少なくとも浅箱を仕切り枠で区分けする方法は、専門である貝殻の整理法から思いついたものではなかろうかと推察する。なお、石寿の貝殻標本の所在は不明である。 この標本の種名については、これまで加藤正世[加藤1933、全部をモノクロ写真で示す]および田中誠[田中1994、波部1994の文中にあり、全部をカラー写真で示す]により、全種が同定されている。 内容は昆虫だけではなく、つぎのように当時の「虫類」をふくむ。すなわち、アブラコウモリ、トカゲ、ヤモリ、タツノオトシゴ、マイマイ、ナメクジ、ミミズ、カニ、フナムシ、タイノエ、ゲジ、クモなど、哺乳類、爬虫類、魚類、環形動物、軟体動物、節足動物(昆虫以外)のように、広い範囲におよんでいる。これらは、当時の「虫譜」と同様である。 昆虫の種名については、すでに報告されているから省略するが、目別の種数(カッコ内)を記しておく。 トンボ目(3)、バッタ目(11)、ハサミムシ目(1)、カメムシ目(7)、ヨコバイ目(4)、アミメカゲロウ目(1)、コウチュウ目(25)、ハエ目(2)、チョウ目(チョウ類4〔うちサナギ2〕、ガ類9〔うちマユ6〕)、ハチ目(3)。合計9目約72種。ほかに冬虫夏草(セミタケ、ガ幼虫)2種。 また、とくに気のついたことなどについて、つぎに述べておきたい。 [一]全般に身近にみられる普通種が多い。 [二]薬用に関連した種類が少なくない。「ハンミョウ」(斑猫、斑蟄、カンタリス)へのこだわりからか、マメハンミョウ、マルクビツチハンミョウ、ミドリツチハンミョウ(Lytta caraganae 輸入品)など薬材のカンタリジンをふくむもののほか、無毒のハンミョウ(越後魚沼郡、甲州、豆州、大和国から計6頭、「和の斑猫」として薬用に供す)やニワハンミョウもある。そのほか、薬用になる冬虫夏草(セミタケ、ガの幼虫に寄生したもの)、白彊蚕(白彊菌が寄生したカイコ幼虫)など。 [三]水生昆虫を採集している。タガメ(成虫、卵塊)、コオイムシ、タイコウチ、ミズカマキリ、マツモムシ、ゲンゴロウ、クロゲンゴロウ、ゲンゴロウ類幼虫。 [四]鳴く虫では、マツムシ、スズムシ、クサヒバリ、クツワムシなど「定番」がみられる。 [五]水生昆虫やチョウ(アオスジアゲハ、クロアゲハ)、ヤンマ、ハンミョウなどは、網(たも)をつかって採取したものであろう。 [六]クロアゲハ、ヤンマなど、容器に入らないものは翅の一部を切りつめている。ヤンマの翅は裏面から絵具で美しく彩色してある。 [七]ナメクジは、ちりめんでつくった模型で、よくできている。 ところで、石寿の標本は日本最古の昆虫標本の一つということで、古くは無記名[1913]、三宅[1919]、佐々木[1926]、加藤[1933]、東京科学博物館編[1934]、江崎[1953]などが言及し、近年は小西・田中[1985]、小西[1989]、波部[1994]、田付[1995]などにより書かれている。また、近年テレビ(NHK)や東大学内の展示(1995年)などでも紹介されて、広くその存在が知られるようになった。 iii 同時代の昆虫標本この石寿コレクションとともに、古い昆虫標本として知られるのは、同じく天保年間(1830—44年)に讃岐金毘羅(こんぴら)にいて蝶譜をつくった画師、合葉(あいば)文山(1797—1857)が集めたチョウやガの紙包標本(約250点)である。この標本は善通寺市の私立尽誠高等学校に伝存しており、江崎悌三により詳細に研究されている[江崎1942]。文山の標本は、虫体を薬包紙のように折った袋に入れ、それに採集地、年月、その他を墨書してある。これは、今日の三角紙に収容する用法と同様である。虫体は密閉されていないから、虫害などにより保存状態には差が認められる。 江戸時代の標本保存法には、ほかに虫体を竹筒に入れたり、木箱に樟脳詰めのようにして敷き並べたりする方法もあったが、いずれも虫害を受けたという[小西1977]。 尾張の「嘗百社(しょうひゃくしゃ)」という博物愛好グループは、文政11(1828)年前後には「虫ハソノ脊(背)ノ正中ヲ布鍼(ぬのばり)ニテ刺」す(博物標本収集の一枚刷依頼状)ことを知っていた。これは、P・F・フォン・シーボルト(P.F.von Siebold)と面談(1826年)した水谷豊文ら同人(どうじん)が彼から伝授されたものであろうか。 ちなみに、西欧で針を刺してつくった最古の昆虫標本は、イギリスのオクスフォード大学(ホープ昆虫学部)に保存される1702年採集(於ケンブリッジ)のチョウセンシロチョウ(Pontia daplidice)である[Ford 1957]。日本で、針をつかった洋式昆虫標本を大量につくったのは田中芳男である。 2 田中芳男田中芳男(1838—1916)は嘉永4(1851)年、尾張名古屋の伊藤圭介に入門し、医術のほか本草学や蘭学を学んだ。 文久元(1861)年、圭介が幕府に蕃書調所出役を命ぜられたので、芳男もこれに随行して江戸にくだり、慶応元(1865)年には物産所において舶来植物の調査、栽培をおこなった。 慶応3(1867)年にパリで万国博覧会が開催されるにあたり、主催者側から徳川幕府に対し、日本産の昆虫標本を出品するよう要請があった。これに対応するため、慶応2年、幕府は物産所の芳男に昆虫採集(「虫捕御用」)を命じた。芳男は合計6名の採集隊を編成し、同年3月から7月まで、関東から富士の裾野にかけて旅行した。これは、日本最初の本格的な昆虫採集行である。 採集した昆虫には仕立屋用の留め針「スペルト」をつかい、底に絹地を敷いた桐箱に刺して固定した。こうしてつくった標本箱56個を船に積み、芳男はこれに同行して現地での出陳も担当した。この出品にたいして、芳男はナポレオン三世およびパリ殖産協会から、それぞれ銀牌を授与された。 この標本にたいするフランスの昆虫学者、M・ジラール[M.Girard 1868]の長文の批評がある[江崎1952]。そのうち、標本製作法に関する部分を抄記する。 「甲虫類は翅鞘の中央に針を刺している」。これは右上に刺すのが正しいが、前記した尾張嘗百社流を踏襲したものであろうか。また、「チョウ・ガ類は排列が不体裁である」というのは、展翅の状態のことかもしれない。そのうえ「大部分状態が悪く、剥げたり破れたりしている」という。一方、「幼虫やクモをふくらませたものや乾固したものがあり、これは日本に昆虫学者が存在していることを物語る」と評価されている。 このときの標本は、たまたま日本の政変(明治維新)とぶつかったこともあり、幕府は現地で売却してしまった。これらの標本は、本邦昆虫学史上きわめて重要なものだが、その所在は不明である。芳男の昆虫採集当時の日記は亡失したが、パリヘの旅行中の日記(「博覧会日記」写本)が最近発見され、復刻された[長沼1997]。なお、田中芳男の蔵書約6千点は東大に寄贈され(「田中文庫」)、そのなかには栗本丹洲(1756—1834)、吉田雀巣庵(1805—59)などの虫譜計5点もふくまれており、貴重である。田中文庫からは本展に『  拾(くんしゅう)帖』[15-1]、『外国 拾(くんしゅう)帖』[15-1]、『外国 拾帖』[15-2]が出品されていることもあり、芳男の昆虫関連の事績について略記した次第である。 拾帖』[15-2]が出品されていることもあり、芳男の昆虫関連の事績について略記した次第である。3 箕作佳吉箕作佳吉(みつくりかきち)(1858—1909)は、蘭学者・箕作院甫(げんぽ)の養子・箕作秋坪(しゅうへい)の三男として江戸で生まれた。 明治6(1873)年、15歳のときアメリカに渡り、エール大学で動物学を学び、さらにジョンズ・ホプキンズ大学大学院で研学を続けた。明治14(1881)年、請われて帰国し、翌年東京大学理学部動物学教授に任命され、明治42(1909)年、在職中に病没した。その間(1901—07年)、東京帝国大学理科大学学長をつとめている。 ところで、現在、東京大学総合研究博物館には明治期の昆虫標本コレクションが保管されている[150]。このたびそれを調査した結果、箕作が講義に使用したと思われる標本のほか、2、3の歴史的な標本も発見できたので、このコレクションの概要とともに、それらについて簡単に紹介することにしたい。 標本箱は桐製で、差し込み式ガラス蓋付き、間口46センチ、奥行39センチ、高さ6センチの矩形、上下2カ所に幅1.2センチの防虫剤用ミゾがある。箱の底には白紙が敷かれている。 各標本箱は棚(戸なし)1台に収納される。この棚は間口152センチ、奥行42センチ、高さ141センチである。この間口が3等分され、上下1列に標本箱20個ずつが挿入される。すなわち合計20×3=60箱、そのうち4箱は現状カラになっている。箱によっては虫害がはなはだしい。 内容はコウチュウ目が20箱、チョウ目(チョウ類が主体)が33箱、その他3箱である。ほとんどの標本に採集ラベル(地名、日付、採集者名)が付されていないので、全般に学術的価値はとぼしい。ただし、箕作教授の講義用標本や著名な昆虫家の採集品、および当時の標本製作法など、歴史的価値は高いものがある。なお、標本商などから購入したと思われる標本(とくに外国産や擬態、保護色などの展示用。チョウ類が主体)もみられる。 ちなみに、『自然史関係 大学所蔵標本総覧』(1981年)所載の東京大学総合研究資料館の「昆虫類 保有総点数5,070」は、この「箕作コレクション」(仮称)を指すものであろう。 i コウチュウ目(甲虫類)甲虫類については、とくに興味をもって集めた人物がいたらしく、主要な科はひととおりみられる[挿図1、2]。小—中型の種類は台紙に貼付し、その紙を針で固定したものが多いが、大型の種類(マイマイカブリ、ノコギリカミキリなど)にも散見される。この大型種の事例は、旧式な標本製作法の一例となるであろう。

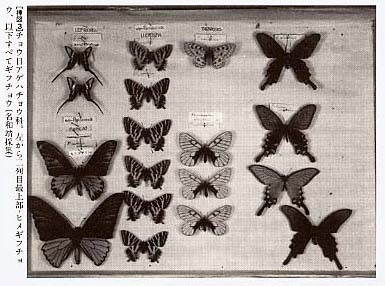

ドイツのA・フリッツェ(Adolf Fritze 1860—1927)が北海道で採集したオオキノコムシ(Encaustes Praenobilis)2頭は史的価値をもつ。フリッツェは明治22—25年に来日し、最後の1年間は第一高等中学校(旧制第一高等学校の前身)の教師(ドイツ語)をした動物学者である。在日中は北海道、本州、琉球で採集をおこなった。帰国後はハノーヴァー博物館につとめ、晩年は館長になった[長谷川1977]。 iii チョウ目(蝶・蛾類)チョウ類の標本は日本のほか、台湾、中国(雲南)、インド、北アメリカ、アフリカ(西、東南)などに産する種類がふくまれる。採集者(寄贈者)のなかには、つぎのような著名な昆虫学者もいる。名和靖(1857—1926)はギフチョウ(Luehdorfia japonica)の「発見者」あるいはその生活史の解明者として知られる。このコレクションには明治22(1889)年4月10日、一雄、ギフヤマ(大破)。明治24年329日、一雄、ギフヤマ。明治24年3月30日(飼育)、一雄。明治24年4月1日、一雄、ギフヤマ。明治24年4月17日、一雌、タニクミ——以上の5頭があり、地名と年代から、名和靖の標本であることは間違いない[挿図3]。

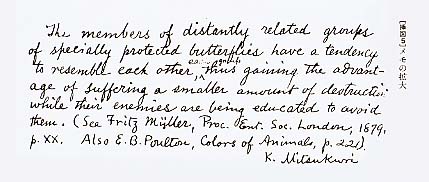

中川久知(1859—1921)が寄贈したシジミチョウ類や熊本産ミカドアゲハ(Graphium dosan albidum)1頭がある。また、高千穂宣麿(のぶまろ)(1865—1950)採集のエルタテハ(明治17年7月24日、浅間山)3頭、シータテハなどがある。 箕作は、このコレクションの一部を昆虫の擬態や保護色などの講義につかったようである。とくにチョウ類(マダラチョウ科、シロチョウ科など)の擬態には関心をもっていたらしく、自筆と思われるペン書きのメモの紙片が当該標本箱のなかにピンで留められている[挿図4]。

このメモは計3枚あり、その1枚には「K.Mitsukuri」と自筆のサインがあるから[挿図5]、このコレクションには箕作自身がかかわっており、またみずから講義の教材としても使用したであろうと思われる。なお、箕作はミュラー(型)擬態(Müllerian mimicry)に注意を払っていたようである。彼はその著『通俗動物新論』[箕作1895]のなかでは、べーツ(型)擬態(Batesian mimicry)について言及している。そのほか、このコレクションのなかにはチョウの季節的多型、チョウや甲虫(カブトムシ、ノコギリクワガタ)の性的二型などについての標本がつくられている。

iii 箕作佳吉とシカゴ世界博覧会箕作は明治26(1893)年開催の米国シカゴ世界博覧会(コロンブスの米大陸発見400年記念)に日本産昆虫標本を出品した。これは米国から日本の文部省(実質的には東大、箕作教授)に要請があったもので、その収集および製作には名和靖が当たっている。名和は明治19(1886)年11月から翌年4月まで上京し、東大で箕作や石川千代松(1860—1935)などから動物学(昆虫学が主体)の研修を受けた縁で、明治25(1892)年、東大(箕作)から前記の出陳標本について依頼されたのである。名和はこの文部省(東大)出品のほかに、個人としても別個に出品したようである。この作品にたいし、名和は主催者から「優等賞」を授与されている。 これらの標本はそのままワシントンの米国国立博物館に寄贈されて現存する。これに基づいてP・R・ユーラー[P.R.Uhler 1897 カメムシ目]、C・L・マーラット[C.L.Marlatt 1898 ハチ目]、D・W・コキレット[D.W.Coquillet 1899 ハエ目]、W・H・アシュミード[W.H.Ashmead 1904 ハチ目]、S・A・ローワー[S.A.Rohwer 1910 ハチ目]、T・D・A・コッケレル[T.D.A.Cockerell 1914 ハチ目]などが、それぞれ分類学的研究をおこない発表している。それらの文献中で、箕作に種小名が献名された種にはつぎのものがある。 [ハチ目] ハバチ科 Eriocampa mitsukurii Rohwer,1910 ミツクリハバチ ハエヤドリクロバチ科 Trichopria mitsukurii (Ashmead,1904) タマゴクロバチ科 Trissolcus mitsukurii (Ashmead,1904) ミツクリクロタマゴバチ カタビロコバチ科 Eurytoma mitsukurii Ashmead,1904 ヒメコバチ科 Pediobius mitsukurii (Ashmead,1904) タマバチ科 Diplolepis mitsukurii (Ashmead,1904) コシブトハナバチ科 Tetralonia mitsukurii Cockerell,1911 ミツクリヒゲナガハナバチ [ハエ目] ムシヒキアブ科 Laphria mitsukurii Coquillet,1899 オオイシアブ また、つぎのハチ目ヒメハナバチ科の種は、亜属名(学名)とこれに属する種の和名が箕作にちなんで命名されている。 Andrena (mitsukuriella) japonica Cockerell,1914 ミツクリフシダカヒメハナバチ なお、シカゴ世界博に出陳されたトンボ目の標本については、P・P・カルヴァート(P.P.Calvert)のリストがあるとされているが、その書誌的事項はまったく不詳であり、おそらく印刷・刊行されなかったものであろうという[朝比奈1984]。朝比奈(前出)によると、出陳された名和靖採集の中部日本産トンボ類は「およそ46種」である。 ちなみに、米国の昆虫学者L・O・ハワード[Howard 1930]は、「箕作は幅の広い動物学者であるけれども、昆虫には非常に興味をもっていた」と書いているが、それはこのシカゴ世界博への出品からの連想であろう。 ところで、東京大学理学部動物学科では、駒場農学校、農科大学、農学部などの学内組織における昆虫学が充実してくるのにともない、昆虫の研究および教育は農学系でおこなうような方向が定まってきたようである。この「伝統」は国内の他大学にもおよび、今日にいたっている。 その道すじの出発点には、佐々木忠次郎の「害虫」研究がある。これについては、第3章の「明治前期の害虫飼育研究と東大農学部所蔵の昆虫飼育日誌類」(田中・小西)において述べられている。 |

【謝辞】武蔵石寿および箕作佳吉関連の昆虫標本の調査に便宜をはかられ、かつ小稿執筆の機会を与えられた東京大学総合研究博物館の西野嘉章氏、および石寿コレクションの調査を許可された同学農学部害虫学研究室の石川幸男・星崎杉彦の両氏に厚くお礼を申し上げます。また、文献の一部についてご援助いただいた慶応義塾大学の磯野直秀氏および別章の共著者、田中誠氏に深謝いたします。【参考文献】朝比奈正二郎(解説)『波江:日本蜻蛉図譜』、日本蜻蛉学会、1984年。Calvert, P.P., Systematic list of a collection of Japanese Odonata Exhibited at the Chicago Exhibition of 1893. (n.d.,unpublished?) 江崎悌三「合葉文山その蝶譜と蝶標本」、『九州帝国大学農学部学芸雑誌』第9巻4号、1941年、425—454頁。再録『江崎悌三著作集』第2巻、思索社、1984年、319—358頁。 江崎悌三「日本昆虫学史話江戸時代篇」6、『新昆虫』第5巻11号、1952年、21—29頁。再録『江崎悌三著作集』第2巻、思索社、1984年、62—65頁。 江崎悌三「日本昆虫学史話江戸時代篇」9、『新昆虫』第6巻1号、1953年。再録『江崎悌三著作集』第2巻、思索社、1984年、74—86頁。 Ford, E.B., Butterflies. London: Colins, 1954, pp.9—10, pl.I. 波部忠重「武蔵石寿」、下中弘編『彩色江戸博物学集成』、平凡社、1994年、209—224頁(田中誠による昆虫標本の同定あり)。長谷川仁「フリッツェとフレッチャー」、『自然』第32巻11号、1977年、18—19頁。 Howard, L.O., A history of applied entomology. Smithsonian Miscellaneous Collections, 84, 1930, pp.1—564. 磯野直秀「江戸時代介類書考」、『慶應義塾大学日吉紀要』自然科学20号、1996年、1—42頁。 加藤正世「温故知新」、『昆虫界』第1巻6号、1933年、592—601頁。 小西正泰「江戸時代の昆虫採集」、『インセクタリゥム』第14巻10号、1977年、244—251頁。再録、小西正泰『虫の博物誌』、朝日新聞社、1993年、123—141頁。 小西正泰「前田利保と黒田斉清—赭鞭会をめぐる人々」、『科学朝日』第49巻7号、1989年、90—94頁。再録『科学朝日』編『殿様生物学の系譜』、朝日新聞社、1991年、30—41頁。 小西正泰「“博覧会男爵”田中芳男」、『科学朝日』第49巻12号、1989年、90—94頁。再録『科学朝日』編『殿様生物学の系譜』、朝日新聞社、1991年、167—178頁。 小西正泰・田中誠「針で虫をとめるまで—標本箱の歴史をたどる」、『アニマ』第13巻9号、1985年、69—73頁。 箕作佳吉『通俗動物新論』、敬業社、1895年。 長沼雅子「田中芳男『博覧会日記 全』」(一)(二)、『伊那』第45巻3号、3—18頁、4号、3—16頁、1997年。 織田一磨『武蔵野の記録』、洸林堂書房、1944年、223—251頁。 田付貞洋「幕臣武蔵孫右衛門自製昆虫標本」、大場秀章・西野嘉章編『東京大学コレクション(II)—動く大地とその生物』、東京大学総合研究資料館、1995年、142—146頁、口絵2頁。 |

[武蔵石寿の遺品]

5 幕臣武蔵石寿自製昆虫標本(二重箱入) 天保年間、乾燥標本、内箱縦39.0cm、横24.0cm、高28.5cm、外箱縦49.5cm、横28.5cm、高31.5cm、農学部中央標本室 江戸末期の本草家石寿武蔵孫右衛門(1766—1860)が作ったとされるもの。昆虫標本として国内最古級であるばかりでなく、虫針を使わない標本作成法として世界に類を見ない。箱書きに「昆蟲標本」とあるが、実際には70種余りの昆虫類だけでなく、爬虫類(トカゲ、ヤモリ)、魚類(タツノオトシゴ)、哺乳類(コウモリ)、軟体類(カタッムリ、ナメクジ)なども含まれる。採集には捕虫網やタモなどが使われたに違いない。これら「虫」と総称されるもののなかには、薬としての効用を持つと信じられていたものが多く、本草学が実学的な側面を持っていたことを窺わせる。軟体類は作り物であり、オニヤンマの羽根には彩色が施されている。大正初めにフランス総領事E・アンリ・ガロア(1878—?)が東京市内の古道具屋で見つけ、東京帝国大学農学部教授佐々木忠次郎へ寄贈した。(西野) [毛利元寿の遺品]

6 毛利元寿『梅園禽譜』(『梅園画譜』全24帖の写本の内1帖) 明治10(1877)年、和紙に彩色、折帖、理学部動物学教室図書館

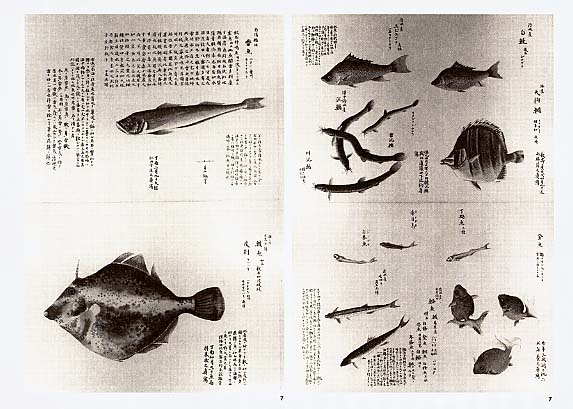

7 毛利元寿『梅園魚譜三』(『梅園画譜』全24帖の写本の内3帖) 明治10(1877)年、和紙に彩色、折帖、理学部動物学教室図書館 江戸時代屈指の動植物図譜として知られる『梅園画譜』全24帖(国立国会図書館蔵)の精写模本。制作者の梅園毛利元寿(もとひさ)(1798—1851)は毛利大江氏300石取りの旗本で御書院番を勤めた本草家。大名や旗本を中心とする幕末本草会「拷鞭会」の一員であった妍芳園設楽貞丈(1785—?)と交友を持っていた。 この画譜について調査した磯野直秀氏によると、『梅園画譜』の存在が公になったのは、伊藤圭介の八十賀寿を祝って開かれた、明治15(1882)年の錦  翁耋筵会(てつえんかい)の折りであったという(『梅園画譜』とその周辺」、『参考書誌研究』第41号、平成4年3月、1—19頁)。明治23(1890)年に田中芳男の編んだ『錦 翁耋筵会(てつえんかい)の折りであったという(『梅園画譜』とその周辺」、『参考書誌研究』第41号、平成4年3月、1—19頁)。明治23(1890)年に田中芳男の編んだ『錦 翁耋筵会誌書籍解題』によると、『禽譜』と『魚譜』については水野忠雄・平野勝が写本を出品しており、「毛利江元寿文政八(酉)年ノ撰ナリ」との解説が付されていたという。『画譜』の他の本の模本が、森鴎外の『帝室博物館書目解題』によれば「明治十年模写」となり、本展示品もそれと同時期に見てよさそうである。 翁耋筵会誌書籍解題』によると、『禽譜』と『魚譜』については水野忠雄・平野勝が写本を出品しており、「毛利江元寿文政八(酉)年ノ撰ナリ」との解説が付されていたという。『画譜』の他の本の模本が、森鴎外の『帝室博物館書目解題』によれば「明治十年模写」となり、本展示品もそれと同時期に見てよさそうである。『梅園禽譜』は水鳥と陸鳥を併せて131品を掲載。序文には天保10(1839)年とあるが、写生の年代は天保3年から10年を中心に文政12(1829)年から弘化2(1845)年にわたる。トキやアホウドリなど現在では珍しい種類の鳥を含む。『梅園魚譜三』は「写真洞魚品図正」の名が付されており、85品を収戴。日本で最初の魚介図説として知られる。神田玄泉の『日東魚譜』(1741年)から採られたクジラ11品の他、イルカ、ウミヘビ、イカ、タコ、クラゲ、人魚等を含む。これらのなかで人魚を別にすると、元寿自らが釣った魚、魚商を介して日本橋の魚河岸で探し求めたものが含まれる。序文は天保6(1835)年。写生は天保3(1832)年から嘉永2(1849)年にわたる。 元寿の画譜の特徴は、武蔵石寿など同時期の本草家の多くがそうであるように「分類への志向が薄い点」(磯野氏の言)にある。また、珍獣や奇種などを徒に追い求めず、普段身の回りに見られる動植物を対象としていること、同時期の本草画譜から見ると実に例外的なことに実物を前にして写生(「真写」)を行っていること、写生年月日、産地、由来を性格に記していることなども注目に値する。 理学部動物学教室助手岡田信利の『日本動物総目録有脊動物部』(金港堂、明治24年)に記載のあることから、動物学教室の所蔵となったのがそれ以前であることがわかる。(西野) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |