小石川植物園と組織培養

福田裕穂 |

| 小石川植物園では、小笠原の絶滅危倶植物の保全のために様々な方法で植物の繁殖を試みている。このうち、コバノトベラ、アサヒエビネ、ホシツルランなどは植物組織培養を用いたクローン増殖により繁殖をはかる方法が試みられている。 |

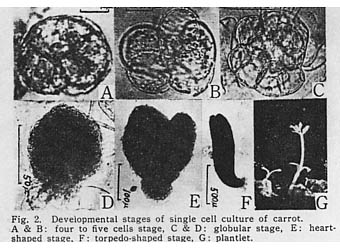

| 無菌化した植物から組織片を切りだし、そこに植物ホルモンを加えて培養を行い、無定型の増殖体(カルス)を作り出す。このカルスにさらに、異なる濃度で植物ホルモンを加えることにより、再分化させ、新しく植物体を得るという方法である。種によりその大変さが異なり、それぞれ細部における工夫は必要ではあるが、現在では、組織培養による個体の再生はかなり一般的な技術となっていることから、そう遠くない将来これらの植物でも組織培養を用いたクローン増殖が可能になるであろうと信じている。しかし、今でこそ多くの植物で植物細胞の一部から同じクローンの無数の植物個体を作り出すことが可能になってきているが、今から四〇年前は細胞・組織の培養を行う、いわんや植物の一部から人為的にクローン植物体を作り出すなどということは、まったく困難きわまりないことであった。 ここに、一編の論文がある。一九六三年のPlant and Cell Physiology誌の第四巻に掲載された、加藤博之、竹内正幸両氏の共著による、「Morphogenesis in vitro starting from single cells of carrot root.」である。この論文は、植物組織培養の世界では一つの金字塔になっている。この仕事が小石川植物園でなされたのである。当時の事情を少し説明しておこう。昭和の初期に小石川植物園から移転して以来、東京大学理学部生物学科植物学教室は、本郷の理学部二号館を研究・教育の場としているが、前川文夫氏が植物学教室の教授の時代、前川氏の系統発生講座の研究室を小石川植物園に移していた。この時の助手だったのが竹内氏であり、彼のもとで日本の植物組織培養学研究のパイオニア的な仕事が、小石川植物園で始まった。ちょうどこの時代に、世界的にも植物組織培養を用いた重要な発見が相次ぐ。一九五七年にSkoogとMillerはタバコの茎の髄を植物ホルモンであるオーキシンとサイトカイニンの濃度の比をかえて培養することにより、苗条と根を別々に分化させることに成功した。また、翌年には、Stewardらがニンジンの根の組織をココナツミルクを含む培地で培養することにより、体細胞から個体を再生させることができることを見いだした。これらの研究は、植物の普通の細胞が個体を再生できる能力(分化全能性)をもっていることを明らかにし、植物の人為的な個体再生への道を開いたのであった。一九六二年には、今、世界中の組織培養研究で広く使われているMurashigeとSkoogの培地が発表された。こうした時代背景のもとで、竹内氏を中心に、現東京大学の加藤氏、現埼玉大学の松島久氏などの小石川植物園のグループはニンジン培養細胞を用いた分化の研究に着手した。培地に加えるココナツミルクを得るために、万惣という果物屋さんにココヤシを買いに日参し、そのうちに仲良くなり、ただでもらうこともあったとのエピソードも残されている。彼らは食用にするニンジンの根の内部の組織を寒天培地上で培養し、そこで得られたカルスをさらに培養することで、根の細胞に由来する一細胞ないしごく少数の細胞から、種子中で起こる胚形成とほぼ同じプロセスで胚が形成され、幼植物ができることを示すことに成功した(図1)。その後、前川教授の退官により系統発生講座の研究室は再び本郷に戻り、それに前後して、竹内氏が埼玉大学に移り、加藤氏が東京大学教養学部に移ることで、小石川植物園での組織培養研究は終わりをつげた。 |

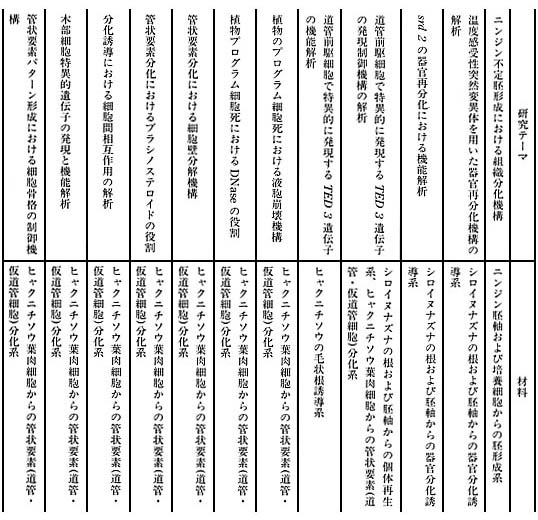

(図1)小石川植物園で行われている植物細胞・組織培養を用いた研究(1996年現在) |

1 少数のニンジン培養細胞からの胚形成 |

| (加藤博之と竹内正幸Plant and Cell Physiology 四巻、43−245ページ、1963年による) |

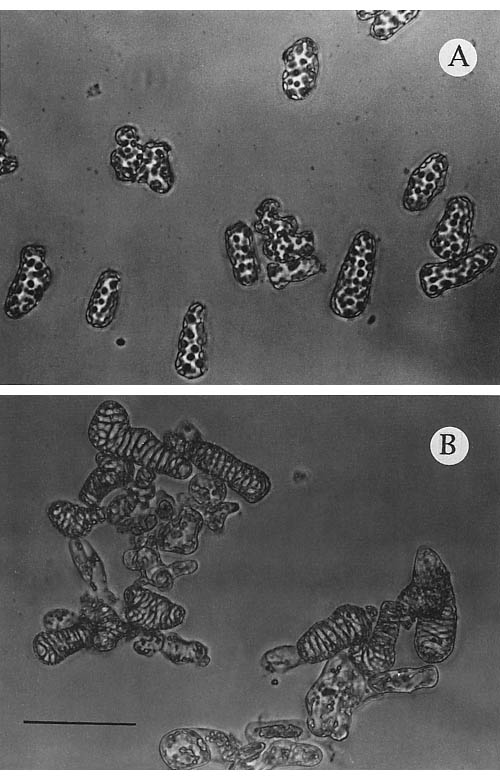

2 ヒャクニチソウ単離葉肉細胞からの管状要素分科系 |

| Aは単離直後のヒャクニチソウ葉肉細胞 Bは72時間培養した細胞分化した管状要素(ラセン状網状の模様をもつ)を多数含む |

このようにして組織培養研究の小石川植物園での研究の第一幕は閉じたのであるが、第二幕は小石川植物園に関連して密かに進行していた。ニンジン培養細胞の胚形成系は加藤、竹内氏に続いて、東京大学理学部植物学教室の藤村達人、駒嶺穆氏および、旧東京教育大学(現筑波大)の鎌田博、原田宏氏が改良型の実験系を確立して、研究を進展させていった。同時に、駒嶺、原田氏の両研究室では、世界に先駆けて、新たな細胞・組織培養実験系を次々と開発していった。私自身も、駒嶺研究室で新しい単細胞培養実験系の開発を行うことから研究をスタートした。また、この当時小石川植物園にも固有の教官ポストがあり、現大阪大学の柴岡弘郎氏が助手として植物の成長に関する研究を行っていた。柴岡氏は組織培養を行っていたわけではないが、柴岡氏のところに出入りしていた学生の現小石川植物園長の長田敏行氏が大学院時代に、農水省の植物ウィルス研究所にいた建部到氏とともにタバコの葉から単離したプロトプラストの培養に着手し、世界で初めて、プロトプラストからの個体再生に成功した。この後、長田氏はタバコの培養細胞であるBY−2株を世界で最もよく使われる培養細胞にまで普及させるのに貢献する。 そして今、小石川植物園では、植物培養細胞・組織を用いた研究が再び開始されている。冒頭に述べた、種の保全のための応用的な組織培養の他に、植物の発生・分化の機構解明のための基礎研究の手段として細胞・組織培養が使われているのである。現在、培養細胞・組織を利用して研究しているのは、私と杉山宗隆氏の他、博士課程と修士課程の学生、研究生を合わせて一四人ほどになる。現在、用いられている培養細胞・組織と研究テーマは表のようにまとめられる。いずれの研究も、培養することを目的とするのではなく、手段として使っているのがおわかりになるであろう。現在私たちの研究室で最もよく使われているのは、ヒャクニチソウの葉肉単細胞培養系である。この実験系は、ヒャクニチソウの芽ばえの葉から細胞を取り出し、これに植物ホルモンを与えて、葉の細胞を管状要素(道管・仮道管細胞)に試験管中で分化させるもので、植物の最も単純な分化誘導系であると考えられている(図2)。植物個体を扱っては複雑すぎて解析の難しい道管の分化機構を、単純な培養系に還元し、解析しているわけである。実際にこの実験系を用いて、道管形成に至る細胞レベルでの変化の概要が明らかになり、これまで知られていない道管形成関連遺伝子も多数単離されてきている。維管束は陸上に上がった植物が進化の過程で獲得した重要な組織であり、維管束形成機構の解明は、進化の道筋をたどる上でも重要であると考えて研究を進めている。また、先人たちが努力して改良してきたニンジン胚形成実験系も、今なお、使用されている。植物のもつ分化全能性と組織形成パターンを解析するために、ニンジン培養細胞の胚形成は非常によいモデルとなるからである。私たちは胚形成過程で組織形成の大枠を決める仕組みを、ニンジンの培養細胞と胚軸からの胚形成系を用いて、遺伝子レベルで解析している。また、杉山氏を中心とする研究グループは、植物の最も優れたモデル植物の一つであるシロイヌナズナの根や胚軸からの器官再分化を、温度感受性突然変異体を用いて解析している。このタイプの実験は、一〇〇%近く器官分化を誘導できる培養技術が開発されてはじめて可能になったものである(口絵8上)。近年の植物組織培養技術の革新と遺伝子導入技術の進展は、新しい外来の遺伝子をもつ植物の作成を可能にした。現在小石川植物園でも、こうした技術を用いて特定の遺伝子を導入した植物を作成し、これをもとに植物の発生・分化の仕組みを解析している(口絵8下)。将来的には、遺伝子導入/個体再生系を用いて、種の保全を行ったり、人類の生存に役立つ新しい植物の作成も行うことになろう。 小石川植物園で三〇年以上前に始まった植物の組織培養を用いた形態形成の研究は、いまだにホットなテーマである。この間に、培養技術や遺伝子単離・導入技術の進歩があり、また、生物の基本的原理についての知識の急激な蓄積もあった。しかし、植物の発生・分化の仕組みや植物の形づくりの仕組みについては、不明な点が多い。こうした植物の発生・分化の問題に、細胞・組織培養技術と遺伝的解析を組み合わせて迫ろうというのが私たちの研究スタンスであり、小石川植物園でも、しばらくの間こうした研究が進展して行くであろう。そしてこうした基礎研究の上に、絶滅植物のクローン増殖や環境耐性植物の作成などの応用的取り組みがなされるであろう。 (ふくだ ひろお) |

| 前頁へ | 目次に戻る | 次頁へ |