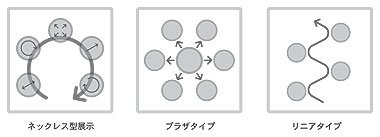

「ネックレス型」の展示構造

当博物館の展示室は各種展覧会に対応すべく、ある程度の規模をもつ室が複数連続して配置されている。そのため今回のように、全館を通して一連のストーリーをもたせながら展示を行なうためには少々の工夫が必要だった。そこで考えたのが「ネックレス型」の構造をつくることだった。個々の室をネックレスの玉に見立て、動線という鎖でつなぐイメージの構造である。各室では各々の世界感や特徴をもたせ、その中では自由度のある観覧ができ、なおかつ、1つのストーリーに則って展示を進行させる構造は、リニア的なストーリーラインの実現とプラザ的な自由度とバラエティをもち合わせることができ、当館の施設構造をうまく活用できると考えた訳である。結果的には前述の各室の内容を要約したパネル掲示を組み合わせることで多少なりとも目標に近づけられたのではないかと思っている。

変化を生み、展示への興味を持続させるための工夫

ストーリーの訴求を基本とした展示を行なう上では、観覧者が作者の狙い通りに展示に接してもらう必要がある。そのためには先ずは観覧者の興味を持続させることが重要である。その点では交響曲的な展示展開は、室が変わるとテーマと雰囲気もがらりと変わることで展示のリズムに抑揚をつけることができる。空間メディアである展示は次々と予期せぬ光景に出くわすことがその効果を高めることにつながることが多い。室ごとに大きく変化をつけた空間演出は展覧会の流れに対して特徴ある構造をもたせる上で、貢献できたのではなかろうか。

「シーボルトの21世紀」の主役は何と言ってもシーボルトが江戸時代に日本からもち帰った植物標本である。しかしながら、ご存知の通りこれらは紙面状のものが多く、形状的には単調であるし(標本自身の姿かたちは決してそのようなことはない)、数量的にも限りがあった。そこで上記の変化に富んだ空間に呼応させるように展示物の見せ方にも変化をつけることを目指した。まずは各室ごとに観覧者の目線の使い方を変えることで変化をつけた。具体的な状況は以下の通りである。第1室では展示はアイキャッチャーの役割を全面に出し、目線は眺めるかたちを取った。第2室は展示ケース内の資料を鑑賞することに徹した。第3室では観覧者の気分を変えるため低いケースと壁を使った覗きスタイルを起用。第4室は転換部として再び映像や絵的なパネルを眺める形を取った。ここまではシーボルトが日本から様々な資料を持ち帰ったところまでの出来事を関連展示物とともに紹介している。

そして最後で最大の第5室に移る。ここでは里帰りしたシーボルトコレクションを展示の中心として、彼の偉業が後の学術や文化に与えた影響や今後の展望についてふれているが、展示の主役である押し葉標本についても、当展覧会のためにライデン大学から借り受けた新着コレクションを新しい試みとして机の天板を活用したショウケースにより、下を向きながら落ち着いて見られるようにした。一方、2000年に同大学から寄贈され当大学のコレクションとなったシーボルトの押し葉標本は、壁に掲示し、美術館の絵画のように立った状態の目線で鑑賞できるコーナーを設置した。その他、シーボルトが持ち帰った花の品種を紹介する映像インスタレーションなど手法についてもバラエティに富んだ展開を心がけた。このようにゾーンやコーナーによって観覧の形態を変え、飽きずに展示と対話できるしかけを企てたのである。

公開直後、ボランティアの方から「今回の展示は見ていて疲れませんね。」という言葉を頂いた。植物標本の展示に際し、押し葉、押し花とはいえ「花」は花であり、これを何とか美しくかわいらしく見せられないかと考え、標本展示の環境は真っ白い世界を演出した。そのやさしい雰囲気が癒しの要素を待ったのかも知れない。でも、これはもしかしたら展示の見せ方として単調を避けようと試みた方法が観覧者との接し方にメリハリを与えた結果なのでは、という気持ちをおこさせてくれるうれしい言葉であった。

展示におけるバリアフリー

展示のバリアフリーの必要性が叫ばれ始めてから久しい。特に地方自治体などが設置する公共施設は車椅子の利用者の目線に配慮したビジュアル計画や、視覚障害者への対応などが半ば必須条件にもなってきている。

当館の展示は大学博物館の主旨として論文を介さない研究成果の発表の場であるという意味合いが強い、むしろこれが目的の主軸をなすため、おのずとターゲットが絞られているのが特徴ではなかろうか。私自身ここでの展示作業に関わり始めて以来、公共施設が配慮するガイドラインのようなものはあまり強く意識してはいなかったかも知れない。今回の展覧会も今まで述べてきたような実験展示のほうに多くの意識がいっていたようである。しかしながら先日、先程と同様来場者からの生の声をボランティアの方を通して私に伝えられた。それは車椅子で来られた方からのメッセージだった。内容としては次のようなものであった。

「全体に机の高さが低くて、車椅子からも良く見えてよかった。次回の展示からは更に車椅子入館者のことを考慮して下さい。」

この内容を聞いて非常にうれしかった反面、そこまで意識していたかなという反省の気持ちも芽生えた。今まで公共施設を多く手がけてきたため、無意識ながらある程度対応できていたのかもしれないが、おそらくこれも前述の目線の使い方のバラエティ、特に通常の展示ではあまり使わない、見下げて落ち着いてみせる手法が効を奏したのではないかと考える。今後は大学博物館としてもバリアフリーの意識の必要性を改めて感じた。

当展示は自分にとって実験展示として反省点や納得のいかない点は多々あるが、今までのべてきたような観点としては多少なりとも成果があげられたのではないかと思う。と同時に、実験の狙いを定めその効果を検証できるのは大学博物館ならではの強みを感じている。

今後も展示を通し、ミュージアムテクノロジーの観点から絶えず新しい試みをしていきたいと考えている。