![]()

(本館助教授/動物生態学)

昨年度に引き続き「学位記」展を開催することになりました。昨年度は新館に30近くもの展示を寿司詰めのように展示しましたが、今年度は旧館も使え展示数もやや少なくなりましたので、余裕を持った展示ができることになりました。ご協力頂きました研究科と担当をお引き受け下さいました出展者の方々に厚くお礼申し上げます。「ウロボロス」ではこれらのうち、バーナード・リーチについて新しい観点から挑戦した研究、人間との軋轢に直面するヒグマの保全学の研究、太陽系の外の惑星を新技術によって解明しつつある研究、そして人体と磁気の関係を新しい技術や手法で解析し医療にも応用しようとするバイオマグネティクスの研究をとりあげ、これらの研究を進めてこられた著者に寄稿願いました。

今回の展示では当館に新設されましたミュージアム・テクノロジーのスタッフの協力が得られ、展示について専門の立場からアドバイスをもらえたことは心強いことでした。また本館の西野教授による博物館工学の受講生が展示内容の取材、展示について積極的に貢献してくれたことも特筆すべきことです。ことに日本で女性として初めて博士号を取得した保井コノ博士についてよい取材をしてくれました(表紙写真)。保井博士の業績は社会と学問のあり方を考える上でも重要な意義を含んでおり、「学位記」展にふさわしい展示となりました。

毎年1000もの学位論文が誕生することを思えば、本当にごく一部の研究成果しか展示できないのは残念ですが、これらの展示を通じて最新の学問の世界に触れていただければ幸甚です。期間中に開催されるオープンキャンパスに訪れる高校生諸君にもよい体験になることを期待しています。

![]()

(本館助教授/動物生態学)

バーナード・リーチ(Bernard Leach, 1887-1979)は20世紀のイギリスを代表する陶芸家である。彼はもともと銅版画を得意とする画家だったが、大正時代の日本を訪れたことがきっかけで陶芸家になった。工場での機械による大量生産が主流となった現代において、あえて「手作り」で焼き物を作ることに意義を見出した彼は、作品を制作しながら工芸や現代文明のあり方について思索した。本研究は、伝記、作家論、作品論の三つにわたる、総合的リーチ研究の試みである。

|

香港で生まれ、東南アジア各地で育ち、イギリス本土で教育を受け、生涯にわたり日英間を往復し続けたリーチにとって、「東洋」と「西洋」の関わりは己のアイデンティティに関わる問題であった。彼は現代という、世界の諸文化がますます頻繁に接触をおこす時代の到来を前向きに受けとめ、「結婚」という言葉のもとに諸文化が混合して新しい表現や文化が生まれることを望んだ。

そしてこの問題に関する思索を、陶芸作品や著作、講演活動という形で世に表明した。この意味で、「東と西の結婚」という思想の実践という点が、彼の人生と作品を興味深いものにしている。

リーチが作陶活動を展開していく過程とは、一方で日本・中国・朝鮮という東アジアの異文化に分け入っていく過程であり、また一方でヨーロッパの自文化を振り返り再発見していく過程でもあった。

リーチは柳宗悦などと共に、日本とイギリス双方に共通する過去として「中世」及び「手仕事」を想定し、それらに近代批判の根拠を求めた。彼らは産業革命そのものは否定しなかったが、それに対抗する形で産業革命以前の技術と価値観を復活・保存して、次世代に伝えることに意義を見出した。

その際リーチは、世界各地・各時代の陶芸は一元的な造形言語と基準のもとで理解されうるという見通しを持ち、また真実や美の追究という点で世界共通の価値観があり得ると信じていた。こうした新しい造形と普遍性の追求は戦後になると宗教色を濃くしていったが、これには彼が1940年にバハイ教に帰依したことが関わっている。

本研究の特徴は、リーチという人物を複数の異文化を経験することで自己を形成し、かつ表現を発展させていった表現者——その表現には陶芸だけでなく絵画、詩、著作も含まれる——とみなし、その生涯と作品を、文化史・美術史という縦軸と、比較文化論という横軸の中で位置づけた点にある。この点で、彼を単なる「陶芸家」と見なし、日本とイギリスそれぞれの工芸史において別々に論じてきた従来のリーチ論と、性質を異にしている。また、リーチの子孫や弟子に行ったインタビューをもとに論を構成したことにより、実証性と資料的価値がこの研究に備わった。

今日、諸文化の接触、混合と衝突はますます日常的で複雑となっており、人類にはそうした状況の中で自己を再定立し、新しい文化・社会的環境や自然環境のもとで生きていく知恵が求められている。現代という時代において、普遍的な価値観がいかに成り立つかという問題は、今までになく先鋭化している。こうした観点に立つとき、リーチの「東と西の結婚」という言葉は、それがもつ様々な問題点と可能性をも含めて、今日的な意味を有している。

学位論文:「東と西の結婚」のヴィジョン:バーナード・リーチの生涯と芸術に関する比較文化的研究

![]()

(総合文化研究科、現在お茶の水女子大学

生活科学部講師/比較文学比較文化)

大学入学以来、すっかりヒグマの魅力にとりつかれてしまった。いつ、どこにヒグマがいて、何を食べているのか、ヒグマの本当の姿を少しでも多く知りたくて、日々山に通った。望遠鏡越しに観察したヒグマの悠々とした姿、林道に残された幅18cmもある足跡、地上から3mもの高さに残された爪痕は、ヒグマの大きさ、力強さを感じさせた。その大きなヒグマが主にフキなどの草本やサルナシ・ヤマブドウなどの果実類、小さなアリを食べて暮らしていることを、食痕や糞から学んだ。その糞は一目見れば中身が分かるほど未消化で、どうして大きな体が維持できるのか不思議だった。

こうした経験を積むうちに、晩夏に見つけるヒグマの糞の、きれいな黄色やオレンジ色が気になりはじめた。トウモロコシやニンジンを食べた糞だった。北海道に生息するヒグマの大部分は、原生自然とはほど遠いごく普通の二次林で生活している。そしてその地域に暮らす人々と、農業、林業、そして山菜取りや釣りなど様々な場面で問題を抱えている。本当のヒグマの姿を知るには、被害問題を避けて通れない。博士課程での研究テーマとして、ヒグマの持つもう一つの側面、「害獣」としてのヒグマについて、特に農業被害に着目した調査に取り組むべく北海道東部の浦幌町に移り住んだ。

|

|

|

電波発信機をつけたヒグマの行動追跡、林内や農地から採取したヒグマの被毛から抽出したDNAによる個体識別の結果、春や秋には森林内で行動しているヒグマが夏になると農地やその周辺を利用していることが明らかになった。これらの結果を総合すると、近年の被害増加は、個体数は減少したのにヒグマの食性とそれに伴う利用地域が変化した結果生じていると考えられた。

こうした行動の変化には、農業形態の変化とシカの個体数の急増が関係していると考えられた。農業従事者数が減少する一方で農地面積は拡大する大規模機械化経営に変化してきた。その結果農地はより山奥に進出し、畑に人のいない時間が増え、ヒグマにとって容易に侵入できると考えられた。

またシカの急増はシカによる農業被害増加を招き、多数のシカが農地周辺で駆除された。これらの死体は農地周辺に埋められたり放置されたりすることが多く、ヒグマにとって魅力的な資源となった。夏には農地周辺に農作物とシカの死体が豊富に分布し、利用しやすいため、ヒグマの行動が変化したのではないかと考えられた。

これらの成果をもとに、浦幌地域におけるヒグマによる農業被害の発生原因に関する学位論文をまとめた。たくさんの仲間と地元の方々の支援無しにこの研究はなしえなかった。しかしこの成果が農業被害の減少に貢献し、さらには浦幌地域のヒグマ集団保全への道は遠い。ヒグマと身近な人々にこそ成果をわかりやすく普及することが必要である。それには英語で書かれた学位論文はあまりに無力だ。

これまでにも、研究成果や体験を元に、地元浦幌はもとより北海道内各地の小・中・高校や一般向けにヒグマの基礎的な生態、近年の被害増加に背景などについて授業や体験学習、講演会を繰り返してきた。また新聞雑誌への寄稿、小冊子やニュースレターの発行などを通じた普及も行ってきた。今後もこうした活動を通じてヒグマやその被害に対する正しい理解を広げることが大切だと思う。

具体的な農業被害対策はどうか。無差別な駆除に変わる有害個体を特定した駆除が必要だし、被害が出ないように農家による自衛も必要だ。農地侵入の防止には電気柵の設置が効果的であることを北大生が卒業研究で明らかにしてくれた。これも今後普及していく必要がある

研究者としてはどうか。浦幌にはいったい何頭クマがいるのか?それは増えているのか減っているのか?という基本的な問いに、未だに答えられないでいる。DNA個体識別の技術をもとにさらなる調査が必要である。また駆除しても駆除してもいなくならないのはなぜか?という問いにも答える必要がある。駆除による死亡に見合うだけの出生数や他地域からの移入があるのだろうか。まだまだ調べるべき課題は多い

これからも浦幌町をモデル地域に、ヒグマの生態研究、被害対策、その成果の普及を続けていこうと思う。

![]()

(農学生命科学研究科、現在日本大学

生物資源科学部助手/動物生態学)

|

|

|

図1 国立天文台岡山天体物理観測所188cm反射望遠鏡

|

図2 高分散分光器HIDESの入り口に備え付けられたヨードセル装置(中央手前の黒い箱、一辺約10cm)。望遠鏡からやってきた光(写真の左側)がヨードセルを通過して分光器(写真の右側)へと入っていく。 |

惑星をもつ恒星は、惑星の万有引力によってわずかに揺り動かされ、見かけの速度が周期的に変化する。この微小な速度変化は、分光観測によって得られる恒星スペクトル中の様々な元素の吸収線が、ドップラー偏位によってその波長を変化させることで検出される。

例えば、木星による太陽のそれは、周期約12年、振幅約13m/s、波長のずれにすると500nmの波長の光(可視光)でわずか0.00002nmである。これは、CCD検出器上でほんの100分の1ピクセルほどのゆらぎに相当し、分光器の温度変化などによる機器的な誤差に比べて一桁以上小さい。

このような微小な速度変化を検出する方法の一つに「ヨードセル法」と呼ばれるものがあり、現在世界中で広く利用されている。ヨードセルとは、ヨウ素分子ガスを封入した容器のことで、これを通して星からの光を分光することにより、星のスペクトル上にヨウ素分子が引き起こす無数の吸収線を同時に焼きこむ。ヨウ素の吸収線の波長は実験室で精度よく決められているので、これを基準にして星の吸収線のずれを測ることによってあらゆる機器的な誤差を取り除くことができ、その結果、数m/sという超高精度で天体の速度変化を検出することが可能となる。

我々は、国立天文台岡山天体物理観測所188cm望遠鏡(図1)の高分散分光器HIDES用にこの装置を開発し(図2)、約5m/sの測定精度を達成した。この精度は世界のトップレベルに匹敵するものであり、これによって日本における系外惑星探査観測の幕が開いた。

我々は今、G型巨星というタイプの星のまわりに惑星を探している。この星は、太陽の2〜3倍程度の質量をもち、進化によって半径が太陽の10倍くらいに大きくなっている。このような比較的重い星では、惑星形成の舞台と考えられる原始惑星系円盤をもつ若い星が多数観測されてはいるが、惑星そのものは未だ発見されていない。

また、星の進化によって惑星系がどのような影響を受けるかについても解明されていないことが多い。惑星系の形成、進化を統一的に理解するためには、こうした太陽型以外の星の惑星系についてもその有無や特徴を明らかにしていく必要があり、ひいてはそれが我々の太陽系の起源と未来を知ることにつながるのである。我々は、岡山観測所において約2年間、50個のG型巨星について惑星探査を行ってきた。

そして、惑星をもつ可能性のある星を複数個発見した。これらは、太陽系の地球軌道あたりの距離に木星の2倍から8倍程度の重さをもつ惑星を従えていると考えられる。現在、観測対象となる星を約200個に拡大し、さらなる系外惑星発見を目指して観測を続けている。

![]()

(理学系研究科、現在国立天文台研究機関

研究員/恒星物理学)

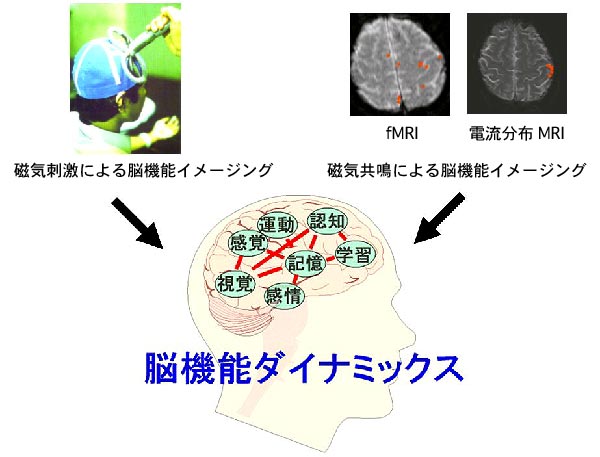

生体と磁気とを科学するバイオマグネティクス(Biomagnetics)は医学・生物学と理学・工学との境界領域の新しい研究分野です。生体と磁気との関わり合いは、何か不思議なものとして、古くから人々の興味をひきつけてきましたが、科学的な土俵の上で体系的に研究がなされるようになってきたのは最近のことで、バイオマグネティックスが、脳機能の解明や治療、更には細胞組織工学や再生医療に応用されようとしています。

ヒトの脳の働き、特に認知、記憶、学習などの高次の脳活動が脳の内部でどのように行われているか知ることは人類の長年の夢であります。近年、機能的磁気共鳴イメージングfMRIや脳磁図MEGなど磁気を用いた非侵襲脳機能計測技術の進歩により、ヒト脳の機能局在が明らかになりつつあります。

MEGは神経の電気的活動が作る微弱な磁場を脳の周りで検出したもので、脳の活動の変化を刻々と追跡できますが、逆問題を解く必要があるため、正確な活動源の推定には限界があります。一方、fMRIは厄介な逆問題を解かずに機能局在を画像化することができます。しかし、fMRIは脳血液の磁気的な情報を用いて脳機能を間接的に求めるものであり、ニューロンの電気活動を直接画像化するものではありません。また、時間分解能は秒のオーダであり、ミリ秒の検出感度を持つMEGにはかないません。

私たちは、ニューロンの電気活動を直接的に画像化する電流分布イメージングと生体内の導電率やインピーダンスの電気的情報を画像化するインピーダンスイメージングを提案しています。電流分布イメージングは、従来のfMRIとMEGの長所をあわせ持ったイメージング法であり、今後の発展が期待されています。

脳を頭の外から局所的に刺激することが、私たちが考案した8字コイルを用いた局所的磁気刺激法により可能となりました。コイルを頭の上に置き、コイルに0.1ミリ秒の短い時間大電流を流してコイルに1T(テスラ)オーダのパルス磁場を発生させると、パルス磁場によって頭の中に渦状の電流が流れます。この渦電流で神経を刺激することができます。例えば、運動を司る脳の運動野を標的として磁気刺激すると、手の指を自分の意志とは無関係に動かすことができます。

磁気刺激は脳の機能と構造を痛みなく調べることができる新しい脳計測手法として有用でありますが、最近、更に、磁気刺激を治療へ応用する研究が活発になってきました。磁気刺激が麻痺筋の制御や神経損傷後の神経再生の促進、遺伝子発現の調節、感覚機能の補償、更には、痛みや精神神経疾患の治療への応用の可能性まで秘められているものとして期待されています。例えば、うつ病やパーキンソン病への磁気刺激の臨床応用について、また、脳梗塞などによる脳損傷における、損傷ニューロンの保護、もしくは修復に対する磁気刺激への有用性についての基礎的知見が得られつつあります。

|

|

|

さて、次は、強磁場の世界での話です。しかも、パルス磁場と違って、磁場の強さが時間的に変化しない静磁場での話です。10Tオーダの強磁場での研究で、これまで磁気と無縁と考えられていた非磁性の物質に対する磁場の効果が次々と見出されるようになってきました。人体はほぼ全部非磁性、正確に言えば、反磁性の物質で構成されています。水は典型的な反磁性物質です。私たちは8Tの磁場、50T/mの勾配磁場のもとで水が二分されて水底が現れる現象、モーゼ効果を観測しました。

旧約聖書でモーゼが海を分けた出エジプト記の記述を読めば具体的なイメージが浮かびます。一方、血液凝固の成分のフィブリンや骨その他の細胞の構成要素であるコラーゲンがそれらの生成過程に強い磁場をかけると、磁場によって線維が並ぶ磁場配向現象が見られます。それぞれの磁気的性質によってフィブリンは磁力線と平行に、コラーゲンは磁力線に垂直に配向します。私たちは、骨芽細胞や血管内皮細胞、平滑筋細胞などの接着性の細胞が、それらの分裂成長の過程に磁場をかけると、磁力線に平行に配列して増殖することを観測しました。生体の外から磁場によって骨形成や血管形成、更には、神経再生などを制御できる可能性が出てきました。細胞組織工学や再生医学に磁気を用いた新たな展開が開かれようとしています。

以上のようにバイオマグネティクスは磁気という切り口で医学・生物学の新しい世界を拓いています。

![]()

(医学系研究科教授/生体情報学)

Ouroboros 第21号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成15年7月15日

編集人:高槻成紀/発行人:高橋 進/発行所:東京大学総合研究博物館