![]()

現在の国際植物命名規約では、新植物を命名する際にはその種の基準となる一点の標本を定め、これを永久に保存することが義務づけられている。これをタイプ標本[Type specimen]という。海外の標本室からの貸し出し依頼や、標本閲覧の依頼に対して速やかに対応するためには、タイプを特定するとともにその所在を明らかにし、整理しておく必要がある。

|

| 図1 5点のシンタイプから黒沢高秀によって選定されたGlochidion suishaense Hayata(トウダイグサ科)のレクトタイプ。早田文蔵が1916年4月に台湾で採集し、1920年に記載した。ラベルには早田自身の手書きの日付、メモがあり、学名とTypeの文字も早田の筆跡。 |

命名者自身が標本に対してタイプの指定をしていない場合、命名者が記載に引用した標本(引用がない場合は命名者が研究に用いた標本)はすべてタイプに該当する標本として扱われるが、命名者によって定められたタイプ(ホロタイプ[Holotype];holoは「完全な」の意で、正基準標本ともいう)とは区別して、シンタイプ[Syntype](synは「共に」の意で、等価基準標本ともいう)と呼ぶ。

しかしシンタイプに当たる標本は多くの場合複数あるため、さきほど述べたたった一点の標本を基準として種を定めようとするタイプ・メソッドにあわない。

また、後で調べたら記載された新植物が一種ではなかったということも起こる可能性がある。そこで後の研究者がシンタイプに当たる標本のなかから一点のタイプを選び、現在のタイプ・メソッドとの調整をはかっている。こうして選ばれたタイプをレクトタイプ[Lectotype](lectoは「選ぶ」の意で、選定基準標本ともいう)と呼んでいる。

しかし、現実にはどの標本がそもそもシンタイプであるかはっきりしていない場合が多いため、植物部門ではレクトタイプの選定の前提としてまずシンタイプの特定作業をすすめてきた。

そのためには、まずもとの記載にあたり、研究に用いられた標本を特定していく作業が不可欠であるが、これは想像よりずっとデリケートな作業である。

例えば、戦前日本の統治下の台湾において精力的に植物相の調査を行い、『台湾植物図説』などをまとめた早田文蔵(1874〜1934)は、多数の新植物を記載したが、実は彼の標本ラベルには悩まされることがある。

早田はおおらかな性格であったとみえて、本来ならラベルに記入すべき情報が欠けていることが少なくない。余談だが、彼の標本はたいへん特徴的で、台紙の余白にはところかまわず書き込みがあったり、台紙の一部がしばしば切り取られているが、これはどうやら切り取った部分はメモをとるために利用していたらしい。

しかし幸いにほとんどが特徴のある手書きなので、まず筆跡によって早田が研究した標本だということを確認することができる。また、産地あるいは日付が欠けている場合でも、ほかの採集品と照らし合わせたり、彼のメモを解読したりしてこれらを特定し、タイプであることを確認することができる。

植物部門では収蔵しているタイプを明確にするため、1981年から博物館標本資料報告として、タイプ標本目録を作成している。

すでに刊行されているものは、サトイモ科(1981)、スイカズラ科・レンプクソウ科(1983)、バラ科バラ属・キイチゴ属(1988)、ユキノシタ科(1990)、ベンケイソウ科(1992)、ニシキギ科・モチノキ科(1999)、トウダイグサ科(2000)であるが、これはまだ全体のごく一部である。

現在、当博物館では標本の画像データベース化が進められ、植物部門では内外の分類学者が研究のため参照する必要性のもっとも高い、タイプ標本についてこれを行っており、上記の科や属についてデータベース化のための画像入力(標本数約1800点)が終了している。

![]()

(本館協力研究員/植物形態学、キュラトリアル・ワーク)

今年は日蘭修好400年に当たり、これを記念した様々な行事が日本とオランダで開催されています。江戸時代の鎖国下にあって西洋文化の移入のほとんど唯一の窓口としてのオランダの役割に改めて関心が払われています。

日本の植物の分類など科学的分析も、オランダ商館付き医師として来日した学者によって着手されます。なかでもケンペル、ツュンベルク、シーボルトは重要な貢献をしました。この3人の学者は、銘々の『フロラ・ヤポニカ』(日本植物誌)を刊行します。ツュンベルクは自分のコレクションに加え、大英博物館に保管されるケンペルが収集した標本の再研究を重ねます。シーボルトもまたケンペルとツュンベルクの研究を発展させるかたちで、自分の『フロラ・ヤポニカ』を著したのです。

このように日本の植物研究は学問の継承を重んじた先人たちのおかげで、その出発点から単に記述された情報だけでなく、標本という実物に遡って検証できる幸運に恵まれています。当時の文化の中心から最も遠い国であった日本という位置を考えてみると、これはかなり奇跡に近いことだといえます。

立場や時代の差もあり、上記3人の学者の中で、シーボルトの日本植物研究は、それまでの先人たちとはかなり異なるものでした。標本・資料の収集も組織的に行われ、オランダが国家としてこれを援助しました。つまり、オランダは東インド会社総督を通じ、シーボルトに日本に対するあらゆる種類の学術的な調査の権限を与え、これに要する費用を商館医の年俸とは別に総督府の負担とすること、収集した資料の所有権はオランダ政府にあること等の契約を結んでいます。

こうした状況のもとにシーボルトはぼう大な植物標本を自ら収集します。また、伊藤圭介や平井海蔵(かいぞう)らが集めシーボルトに寄贈した標本も多数持ち帰りました。シーボルトが収集したこれらの標本のほとんどがオランダの国立ライデン植物博物館に保管されています。このシーボルト・コレクションには、例えば同じ木から採集され作製された重複標本がかなり含まれています。これは植物標本を作製する場合、動物標本とは違って、意識的に重複標本をつくるように努めているためです。

ところでシーボルトが商館付き医師として来日したのは江戸時代中期の文政6年(1823)から文政12年(1829)ですが、幕末にも再度来日しています。このときも数多くの植物標本を収集し帰国しましたが、これはほとんど未整理のまま手許に残され、没後に未亡人によりロシアのサンクト・ペテルブルクにあるコマロフ植物研究所に売却されました。同研究所はこの標本の整理を進め、重複標本を各国の研究機関に交換標本として送付しました。同研究所と標本の交換を行っている当博物館や東京都立大学牧野植物標本館にはこの時の標本の一部が保管されています。このほか、シーボルトが来日時に持参したピアノや医療器具のような遺品類が各地の博物館などに収蔵されていますが、シーボルトが最初に来日したときに収集し持ち帰った標本は日本にはまったくありませんでした。

今回、日蘭修好400年を記念して、国立ライデン植物博物館のピーター・バース(Pieter Baas)館長のご厚意により約50点の植物標本が本館に寄贈されることになりました。これらの標本は、植物学の研究資料としての価値に加え、シーボルト自身の手による収集品という文化史的な意義、さらに日本で保管される最古の植物標本としての科学史的な意義をも具有するものです。

本館では10月26日にバース館長を迎え、シーボルト標本の贈呈式を挙行します。また、同日から12月22日まで、展示ホールの新規収蔵標本コーナーで、寄贈標本を中心として展示を催します。この展示にはバース館長が中心となり製作したシーボルト植物標本のデジタル画像も公開するほか、かれの主要著作、川原慶賀(けいが)ら日本人絵師に描かせた植物画を集めたシーボルト植物画コレクション(複製)などの関連資料の展示も行います。

![]()

(本館教授/植物分類学・植物文化史)

生物の種には稀にしか採集されない「珍品」があることが知られている。珍品には単に生息密度が低いだけでなく、人間には発見されにくい存在形態を持つものが含まれる。特殊な限られた環境に棲む種はそのような珍品であることが多く、寄生性の種もその例である。

貝類には寄生生活を送るものが少なからず存在する。その代表例のひとつがハナゴウナ科に属する巻貝であり、日本近海にはおよそ180種が分布するとされている。この科のほとんど全ての種は寄生性であり、しかもヒトデ、ナマコ、ウニ、クモヒトデ、ウミシダなどの棘皮動物に限って寄生することが知られている。

このハナゴウナ類は生きた個体を入手することが困難な分類群である。海へ出て棘皮動物を片っ端からひっくり返してみても確実に採集できる種はごくわずかであり、他の大部分の種を採集するには運に恵まれなければならない。

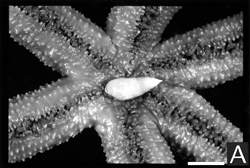

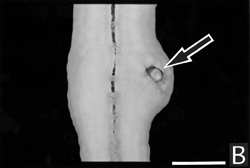

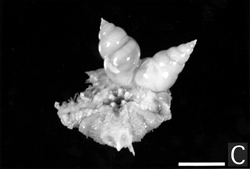

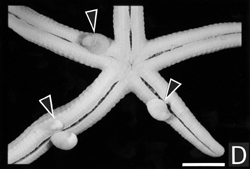

ここに図示した種はどれも、あまりお目にかかれないものである。ハナゴウナ類は外部寄生から、完全な内部寄生までさまざまな寄生様式を持つ。たとえば、図A・図Cの種はヒトデ・クモヒトデの口の周辺に付着し、図Bの種はヒトデの腕の内部にもぐり込み、図Dの種は笠型になってヒトデの腕に張り付いている。外敵を避けるためか、どの種も海底に接する側に隠れて付着しており、野外ではヒトデをわざわざひっくり返してみなければ発見することができない。

最もやっかいな種はナマコの体内に隠れて内部寄生するグループである。この場合はナマコの内部をひとつひとつ切り裂いて見ない限り、その存在を確かめることができない。文献によれば、内部寄生種は浮遊幼生期には立派な貝殻をもっており、やがて宿主の体壁に穴を開けて侵入し、消化管や血管に食らいつく。そして、栄養摂取と生殖以外の不要な器官は退化させて貝殻も失い、もはや貝とは思えない格好に変わり果てるとされている。しかし残念なことに、私はこの大変興味深い虫状の寄生貝を見つける幸運には恵まれたことがない。

内部寄生は、あくせく動き回る必要もなければ、栄養に困ることもない究極の生活様式である。ハナゴウナ類には宿主を変えながら自由寄生をするものも多いが、かなりの種は特定の宿主に固着して一生を過ごす。その場合、体液を吸うための口吻は宿主の組織に食い込んで完全に癒合し、寄生貝というよりは「寄生器官」と呼ぶべき存在になる。また、ある種の雄は著しく小型化して雌の体内に取り込まれ、精子を生産するだけの付属品に成り下がっている。

我が国の周辺には未知の寄生貝が多数生息しているものと思われるが、その分類は不十分であり、生態についてはほとんど調べられていない。寄生貝がどのように宿主を探し出して定着し、繁殖し、子孫を残しているのか、興味は尽きない。自然の驚異を示す標本の一例として、多種多様の珍品を取りそろえた寄生貝コレクションを博物館に収蔵してみたいものである。

|

|

|

|

|

|

| 棘皮動物に寄生する貝類 図A:沖縄県慶良間列島渡嘉敷島産、スケール=1cm/図B:小笠原諸島父島産、スケール=0.5cm/図C:千葉県鴨川南東沖、水深240〜273m、スケール=0.5cm/図D:Thyca crystallina (Gould, 1846) ヒトデナカセ(「ヒトデ泣かせ」の意)、小笠原諸島父島産、スケール=1cm 図A〜Cは未同定の不明種。 |

||

![]()

(本館助手/動物分類学)

Ouroboros 第12号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成12年10月1日

編者:高槻成紀/発行者:川口昭彦/デザイン:坂村健