西アジアにおける動物の家畜化とその発展

2 |

|

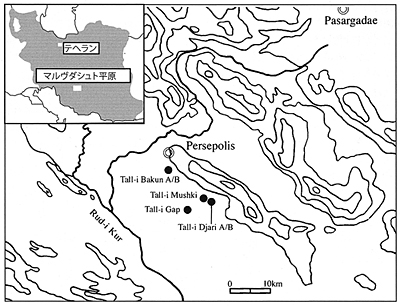

■南西イランにおける家畜の出現 マルヴ・ダシュト平原の新石器時代研究 イラン、イラクにまたがるザグロス山麓で動植物のドメスティケーション起源調査を初めておこなったのは R.ブレイドウッド(Braidwood 1952,1961)である。それは、1960年代以降、西アジアで一連の先駆的な調査が始まるきっかけとなった(例えばHole 1987,1996)。 ここでとりあげるマルヴ・ダシュト平原は、イラン南西部、ザグロス山脈側縁にある。この平原の主要な先史遺跡は、1950-60年代に、江上波夫を団長とする東京大学の調査団により調査された(図6)。ルイス・ファンデン=ベルヘ(Vanden Berghe 1952)による踏査の後、日本隊は6遺跡で発掘調査を実施した。タル・イ・ギャプ、バクーンA・B、ジャリA・B、タル・イ・ムシュキである。いずれもペルセポリスの南東約10kmの所に位置する。

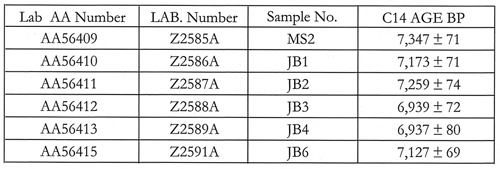

この平原における新石器文化の展開に関しては、タル・イ・ムシュキとジャリBから豊富な情報が得られている(Fukai et al.1973;Egami et al.1977;Hori and Maeda 1984;Maeda 1986;Nishiaki 2003)。この2遺跡での調査は、ファールス州の新石器文化を初めて明らかにしたものだったため、その土器編年はたびたび見直しの対象となった。ジャリBがムシュキよりも古いと考えられたこともあったし(Vanden Berghe 1952)、この順が逆になることもあった(Egami 1967)。しかし、こうした編年に関する議論では完全に放射性炭素年代が欠如していた。当時、タル・イ・ムシュキだけは年代が提示されていたが、示された3つの年代はいずれも信頼に足るとは言い難いものであった。 2004年、バクーンA・B、ジャリA・B、タル・イ・ムシュキにおいて、試掘による再調査が実施された(Alizadeh et al. 2004)。この調査における土器分析では、以前とは異なる編年案が提示されることになった(Alizadeh 2004:91)。加えて、各国の調査団によるマルヴ・ダシュトの新石器時代に関する調査が再開したため、かつての東京大学の発掘調査の成果が、再び活発な議論の対象となり始めた(例えば Abdi et al. 2003;Alden et al. 2004;Alizadeh 2004;Alizadeh et al. 2004; Bernbeck 2005;Potts and Roustaei 2006)。 このような状況の中、2000年以降、江上が発掘した考古標本の再検証が東京大学総合研究博物館で始まった(Nishiaki 2003,2005;Mashkour 2005)。また、2003年には、日仏共同研究も開始された。(※1)この共同研究により、東京大学総合研究博物館に所蔵されていたムシュキ、ジャリA・Bから出土した膨大な動物骨を研究する機会が得られた。ここでは、ムシュキとジャリBの動物遺存体に焦点を合わせ、新石器時代のマルヴ・ダシュト平原における動物資源利用の概要を、部分的とはいえ示してみたい。 新たに判明したムシュキとジャリBの層序及び年代

ムシュキからは2つの年代が得られたが、1点は矛盾したものであった。いずれもコラーゲンを含む動物骨から得られたものである。この年代の矛盾は、コラーゲンの保存状態によるものかもしれない。一方、ジャリBの6つの年代はすべて整合性のあるものが得られた。また最近、年代測定用にムシュキの動物骨からいくつかのサンプルを抽出した。コラーゲンに拠らず、アパタイトから年代を測定するためである。同時に、東京大学側では炭化物による7つの年代測定を行った。その結果、骨から得られた年代と炭化物による年代は矛盾せず、ムシュキについてはおよそ6,400-6,200BCという年代が得られた(Nishiaki 2007)。また、ジャリBはムシュキよりもやや新しく、複数の層位から抽出されたサンプルにより6,200-5,700BCの間に相当する年代が得られた。また、古い発掘記録の再分析によって、ジャリ文化の標識遺跡であるジャリBの完全な層序が、発掘から半世紀近くを経てついに明らかとなっている(Nishiaki and Mashkour 2006)。 今後、様々な標本(土器、石器、動物遺存体)の総合的研究によって、マルヴ・ダシュト平原における初期農耕村落の展開が、よりよく理解されるようになるのは間違いない。 生業経済の急激な変化 —ムシュキとジャリB

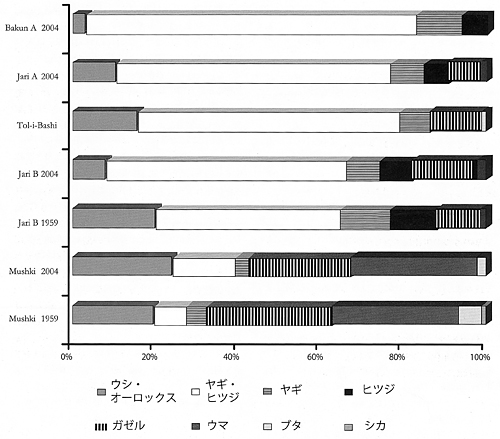

オーロックス/ウシ ウマ ヤギ・ヒツジ ガゼル マルヴ・ダシュト平原の約5つの先史時代遺跡にかんする予備研究では、狩猟経済から牧畜経済へと向かう明瞭な傾向が、動物相の変化を伴いつつ示された。つまり、前6,200年頃、狩猟動物が急激に減少し、それが家畜動物(ウシとヤギ、あるいはヤギとヒツジ)にとってかわられる。同時に、興味深いのは、一番古いムシュキにおいてはヒツジの骨がほとんど存在しないということである。この知見は、ザグロス南部、ひいてはイラン高原における主要種の家畜化に関する理解を新たに進展させるものと思われる。 これらのことからは、興味深い疑問が浮かび上がってくる。それは、経済面でのこのような劇的変化が、それまで継続していた文化や経済の伝統を実質的には放棄することなくして、どのように起こったのかということである。家畜に頼ったジャリAやジャリB、バクーンAの人々は、基本的に狩猟民であったムシュキの人々とどんな関係にあったのであろうか?他の考古遺物(たとえば土器や円筒形土製品)に関しては、バシィ(Bernbeck and Pollock 私信)のような、より新しい遺跡とムシュキとの間に継続性が認められる。こうした人々に根本的な経済活動である狩猟を大きく変化させ、その代わりに牧畜や農耕を選択させた要因はいったい何だったのだろうか? ジャリB以降にみられる農耕経済の漸移的変化もまた、特筆に価する点である。ジャリBやジャリAでは主な食肉供給源はヒツジとヤギで、ウシもまた食料供給に貢献していたと考えられる。また、ムシュキ期以降、漸移的な衰退傾向にあったとはいえ、ガゼルの狩猟も依然経済活動の一環であったようだ。一方、バクーン期にまで時代が下ると、主要食肉資源は完全にヒツジとヤギで、ウシは存在するものの少数である。こうした極度に特化した生業経済は、バクーン期の諸遺跡全体の脈絡の中で追求されるべきだろう。こうした遺跡のあり方は、サムナー(Sumner 1972)が提唱したような「遺跡機能の分化」(special function site)を示唆しているのだろうか? ■おわりに この日仏共同研究プログラムでは、マルヴ・ダシュト平原から出土した動物遺存体やその他の遺物を研究し、当該地域における新石器化過程を明らかにすることを目的としてきた。現時点での我々の理解では、この現象は中央ザグロスよりもはるかに遅れて、前7千年紀末におこったということになる。 しかし、依然として多くの疑問が残されている。まず、ムシュキの層位には建築遺構が存在しないものが含まれていることは重要である。ムシュキの人々は、遊動型の居住システムを営んでいたということなのだろうか?彼らの生業は何だったのだろう?完全な狩猟民だったのだろうか、それとも家畜と野生動物のどちらとも利用していたのだろうか?これとは全く別な観点からの説明もあるだろう。つまり、ムシュキの人々は狩猟採集民の生き残りであって、近隣の定住民との交換を営んでいたのかも知れない(西秋2006)。 これまでの研究によって、ムシュキとジャリBという相前後する二つの新石器時代遺跡における生業活動パターンの推移を、後続する南西イランの銅石器時代や青銅器時代の遺跡とも比較しつつ、通時的に推察できるようになった。南西イランでは新たな調査が現在進行中とはいうものの、東京大学のかつての発掘調査は最大規模のものであって、そこで得られた動物骨やその他の標本は、なお大きな学術的価値をもっている。これら新旧のデータを総合的に分析することによって、当該地域の先史経済と居住パターンに関する理解はより深まるものと思われる。

本研究は日本学術振興会(JSPS)とフランス国立科学研究センター(CNRS)によるSAKURA/CHORUSプログラム及び文部科学省の助成をうけて実施された。 |