■墓のイメージ

「オホーツク文化」を知る者にとって、「オホーツク人と死」と聞いてまず思い浮かべるのは網走市モヨロ貝塚の墓であろう(図1)。手足を強く折り曲げて、土器を被せられ埋葬された様子は、当時の「死」と葬儀に関するイメージを強く喚起する。また、死に際してオホーツク人の墓に副葬されるものには、武具や装飾具など、大陸系・本州系の稀少な遺物が認められることがある。このような点からオホーツク文化の墓は、埋葬されたヒトの形質人類学的特徴はもとより、葬送儀礼や社会生活、交易などの実態をリアルに示すものとして注目を集めてきた。

|

| 図1 モヨロ貝塚のオホーツク墓(15号墓) |

オホーツク文化の墓に関する研究では、藤本強による先駆的な研究(藤本、一九六五)、佐藤隆広による枝幸町目梨泊遺跡の調査・研究(佐藤編、一九九四/佐藤、一九九九)、それらを総合し分析した高畠孝宗による研究(高畠、一九九八a、一九九九)が代表的である。これらの成果に基づき、オホーツク文化の墓に関わる問題について概観してみたい。

■墓と集落・社会組織

- 墓の立地と墓域

- 墓域は、「住居址のある付近に、住居址と重複せずに」(藤本、一九六五)つくられる例が一般的であるようだ。継続的な居住がおこなわれた目梨泊遺跡では、住居等の生活地点が移動するのと連動して、墓域も推移していくことが指摘されている(小野、一九九六)。墓域と住居の近接関係を示す例といえよう。ただ、墓域と住居の位置関係については方位・地形上の一般的傾向はないようで、墓域の位置には住居の開口部側・奥側海側・陸側など様々な例が見られる。

大井晴男は、墓域は住居とは近接するものの、住居やキャンプサイトなどの日常的な生活空間から切り離され、それらと重複しないというのが一般的であるとする(大井、一九八一)。大井の見解を裏付けるかのように、目梨泊遺跡では住居跡と墓域を区画するような、柵列と思われる柱穴列が検出されている(佐藤、一九九九)。ただし、礼文島香深井A遺跡や常呂町栄浦第二遺跡では住居跡と墓が重複する例も見つかっており、日常空間/墓域の分離が厳密な規制であったか否かはなお検討を要する。

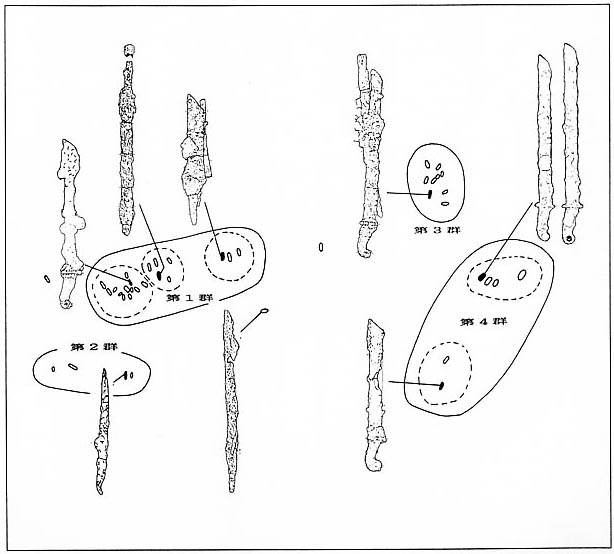

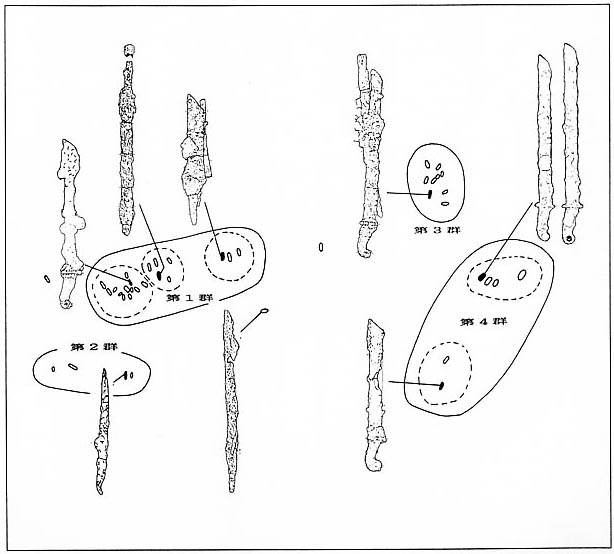

墓群の空間分布を分析して社会組織を復元しようとする試みもある。佐藤は目梨泊遺跡には「最低でも五群の墓域が存在」するとし、うち一つが一軒の住居に居住した集団に対応したとする(佐藤編、一九九四)。森秀之は佐藤の墓域をさらに細かく分割して七つのグループを設定し、各グループに一名ずつの刀剣被葬者=有力者がいるとした(森、一九九六)(図2)。森は「有力者」の具体像については触れていないが、仮にその存在が認められるとしても、それはオホーツク文化の社会に「超越的・絶対的な」リーダーは存在しないという従来の見解(大井、一九八一/藤本前掲)を越える人物(群)にはならないであろう。

|

| 図2 目梨泊遺跡の墓域と刀剣副葬墓(森1996より) |

- 墓制の時期差・地域差

- 冒頭であげたモヨロ貝塚の墓の埋葬法は、土壙墓で、頭位は北西、仰臥屈葬である。頭の上部には土器が逆さまに被せられている(被甕)。オホーツク文化の典型的な墓制を示す例といえるが、墓制にはかなりの時期差・地域差があり、多くのバリエーションが認められる。

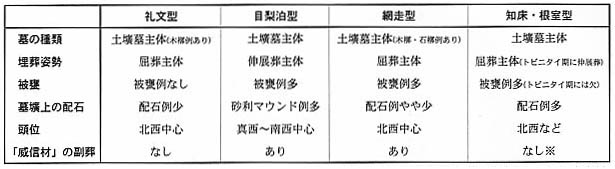

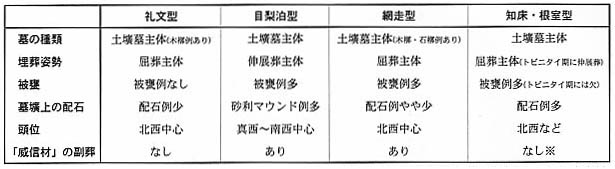

時期差は藤本によって指摘された(藤本前掲)。被甕のない木槨墓が最も古く、刻文期(天野の「中期」前半(天野、一九七八))になると木槨墓にかわって被甕があらわれ、さらに貼付文期(天野の「後期」)になると被甕に加えて配石が盛行する、とされている。一方、高畠は近年増加した資料を加えて集成し、墓制に関する諸要素の組み合わせに地域差があると指摘した(高畠、一九九八a・一九九九)(図3)。

|

| 図3 オホーツク文化墓制の地域型(高畠1999より一部改変)※本文註8)参照 |

両氏の指摘を対比させた場合、墓制の地域差が、いつ・どのようなプロセスで生じたのか、という問題が未解決であることに気づく。高畠の設定した地域区分毎に墓制の変遷をトレースしてみよう。まず礼文島だが、ここでは乳児・幼小児の例が多く、また副葬品に土器がみられないので、墓制の内容・時期を判別するのは難しい。礼文島船泊砂丘第二(浜中)遺跡例では、沈線文期(天野の「中期」後半)ないしそれ以後まで下る可能性のあるものがある(註一)。これを沈線文期とみるならば、礼文島の地域的特色(木槨、被甕・配石の欠如(註二))は、古い時期の墓制が残存した結果とみることが可能であろう。仮に刻文期とみた場合でも、被甕や配石が全く認められないので、地域差はこの段階からすでに始まりつつあるということができる。次に目梨泊遺跡であるが、刻文期の墓(註三)をみると、北西頭位・屈葬(註四)という典型的な組み合わせは全く存在せず、南西頭位・屈葬か北西頭位・伸展葬のいずれかとなっている。やはり地域差がこの段階から存在したことがわかる。沈線文期以後は伸展葬が主体となり独自色が強まる。網走地域では刻文期〜貼付文期を通じて北西頭位・屈葬の組み合わせが大多数である。藤本の指摘どおり木槨墓から土壌墓・被甕へという変化はあるが、配石が加えられる例はそれほど多くはない。知床・根室地域は調査例が少なくはっきりしないが、配石が地域的な伝統となっている。刻文期からすでに大がかりな配石(高畠の「配石III型」(高畠、一九九八a))がみられ(羅臼町相泊遺跡七号・九号)、貼付文期からそれ以後のトビニタイ期まで継続している。

以上を要約すると、(一)刻文期には墓制の地域差が成立し、(二)沈線文期以後も地域差は維持されるか、むしろ強化される、というプロセスが明らかになってこよう。重要なのは、地域内での通時的変化がゆるやかである一方、地域間では変化が連動していないようにみえる、という点である。すなわち墓制は、ある範囲の地域内で強く共有・伝承されてゆくかたちをとるといえよう。高畠の設定した「墓制の地域型」はこのような内容・性格のものであったと理解できる。特に刻文期から地域差が顕在化している点は、オホーツク文化集団が北海道へ展開してゆくプロセスを考える上で重要な問題を提起しよう。

■副葬品と交易

墓の副葬品に関しては、副葬品の所有形態を分析して社会構造を明らかにする、という方向と、副葬品(特に大陸系遺物)の類例・年代・分布を示して交易の形態を推定する、という方向から研究が行われてきた。

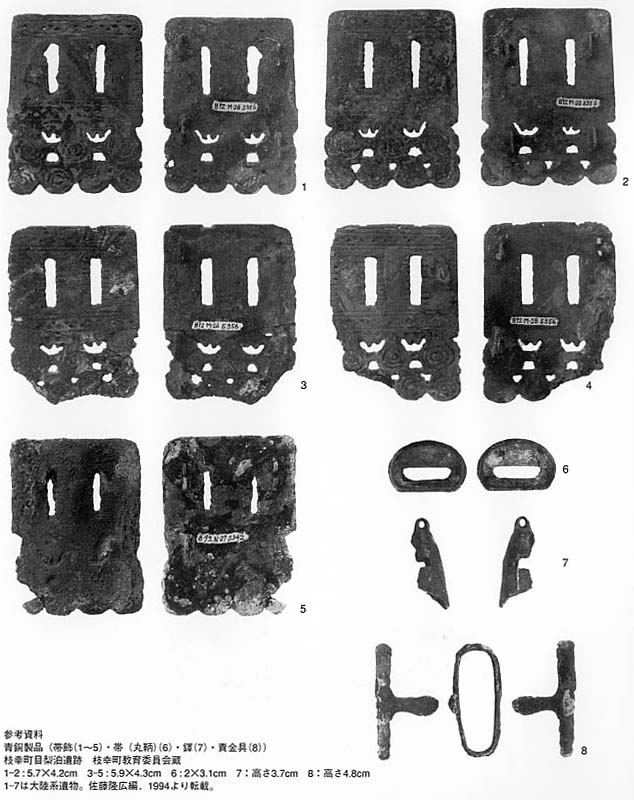

藤本の研究は前者の視点でなされたもので、以下の点が指摘されている(藤本前掲)。(一)副葬品は日常使用されていたものを用いる。(二)副葬品は個人の所有物であり、逆に副葬品に用いられない遺物は集団の所有物である可能性がある。(三)副葬品には性差があり、石鏃・骨鏃という陸獣狩猟具は成人男性の墓からのみ出土する。(四)墓どうしの間で、構造・副葬品の内容に格差はない。よって経済・権力面で人々の上に君臨する人間は存在しない。このうち特に(一)については修正が必要であるようだ。高畠は、大陸系遺物全般一武具・各種装飾具・金属製生活用具)が日常の生活空間よりも墓から多く出土することに着目し、これらが「副葬品として選択される特別な背景を負っていた」と指摘する(高畠、一九九八b)。副葬品には非日常的な・特別な意味を持ったものもある、と言い換えることができよう(森、一九九七)。

副葬品の意味については森の興味深い分析がある(森、一九九七)。森は、オホーツク・擦文の両文化間では刀剣を墓に埋納する方法に差があることを指摘し、両文化の間で刀剣に対する意識が異なっていたと推測する。擦文文化には刀剣を「身分秩序のシンボル」とする情報が本州側から伝えられ、その「象徴的価値」が意識されていたのに対し、オホーツク文化にはそのような情報が伝達されず、自らの伝統(「続縄文的遺制」)に則って刀剣が墓に副葬されていたという違いである。オホーツク文化の埋納法を「続縄文的」とする考え方には異論もあろうが(註五)、当時の社会状況を考える上で興味深い指摘である。

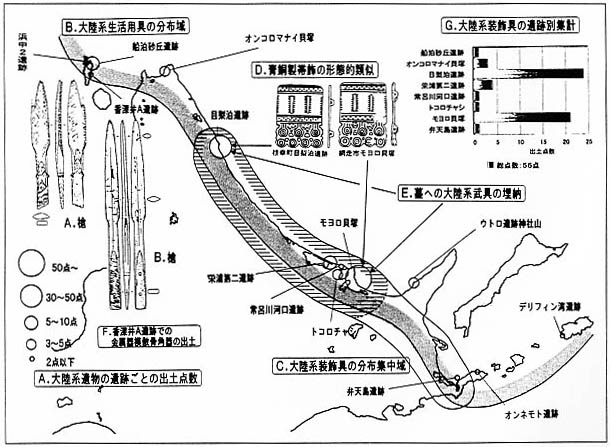

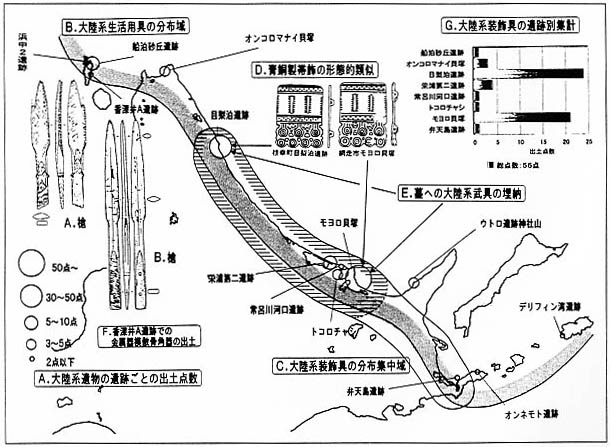

交易に関する研究には多くの蓄積がある(註六)。近年では、大陸系遺物が時期的・地域的に偏在する点に注目が集まっている。まず時期的には、刻文期〜貼付文期前半(実年代を七〜八世紀とする)に大陸系遺物の流入が集中すると指摘されている(山田ほか、一九九五/臼杵、二〇〇〇)。臼杵勲は同時期の極東の動向と関連づけながら、この時期以後オホーツク文化と極東をつなぐ交易ルートは縮小され、交易の中心が擦文文化へ移ったと想定する(臼杵同上)。一方、地域的偏在については高畠がまとめている(高畠、一九九八b)。大陸系遺物のうち、生活用具(曲手刀子・平柄鉄斧)には地域的偏在がみられない一方(図4のB)、装飾具・武具、特に武具の副葬は目梨泊遺跡とモヨロ貝塚に限定される(註七)ことが指摘された(図4のC・E・G)。本州系の武具(蕨手刀等)も両遺跡への集中が認められている(高畠、一九九九)。これらのことから、生活用具と装飾具・武具とでは流通ルート・交易形態が異なること、流通ルートからはずれた地域で模倣品が製作されること(図4のF)、目梨泊・モヨロの両遺跡で出土した帯飾の形態的類似はこのような交易形態を背景にしていること(図4のD/臼杵、二〇〇〇)、などが推定されている。

現在、大規模な墓域の調査例は目梨泊遺跡・モヨロ貝塚に限られているが、今後他にも大規模な墓域を有し大陸・本州系遺物の集中する遺跡が発見される可能性は残されていよう。特にこれまでこの種の遺跡が発見されていない知床・根室地域での存否は興味深い(註八)。先の時期的偏在や目梨泊遺跡・モヨロ貝塚のあり方からすると、刻文期〜貼付文期まで継続して利用されている、というのがこの種の遺跡の必要条件の一つになるであろう。

|

| 図4 大陸系遺物の分布(高畠1998bより) |

■葬制の系統をめぐって

オホーツク文化は、北から南下してきた「異質」な「外来文化」という性格を持つことから、その系譜や、アイヌ文化の成立に与えた影響などについて早くから活発な議論がなされてきた。葬制・墓制の面でも同様の問題意識はあったが、資料的制約が大きく研究はあまり進展していない。北方諸民族の葬制との対比をおこなった藤本の先駆的研究(藤本、一九六五)、鞍鞨文化・女真文化の墓制と比較し、類似点に比べ相違点が大きいとした菊池俊彦の研究(菊池、一九七六)、最近の成果をもとに藤本の見解に一部修正をおこない、オホーツク文化の墓制がサハリンアイヌ・クリールアイヌへと受け継がれるとした宇田川洋の研究(宇田川、二〇〇一)が代表的であるが、いずれの研究でもサハリンや千島の状況に不明な点が多いことや、北海道東部で擦文文化の墓の発見例が少ないこと(大貫、一九九五)などが系統を辿る上での障害になってきた。

サハリンや千島など、ロシア領内の情報が少ないことは、墓制に限らず、オホーツク文化の様々な文化要素の系統を考える上での最大の制約であった。近年では、ロシア側の調査や日本との共同調査が進みつつあり、これらの制約が徐々に解消されつつある。今後の展開が期待されよう。

【註】

(一)山田悟郎らは包含層出土土器をもとに墓の時期を沈線文期前後と推定している(山田ほか、一九九五)。ここの七号墓には平柄の鉄斧が副葬されているが、これは刻文期の墓に伴った例もある(目梨泊遺跡二三号墓)ものの、他の遺跡では貼付文期の出土例が多い。[本文へ戻る]

(二)船泊砂丘第二遺跡では、被甕の墓があった可能性が示唆されている(児玉・大場、一九五二、一九二〜一九三頁)[本文へ戻る]

(三)ここで刻文期とみたのは、一九八八年報告の三号、一九九四年報告の一、二、二三、三九号である。[本文へ戻る]

(四)屈葬・伸展葬の判別は高畠に依拠している(高畠一九九九、表一〜三)。[本文へ戻る]

(五)菊池は、遺物を損壊して副葬するオホーツク文化の埋納法を、極東のトロイツコエの墓制と関連づけている(菊池、一九七六)。[本文へ戻る]

(六)詳しい研究史は、菊池(一九七六)や臼杵(二〇〇〇)等にまとめられている[本文へ戻る]

(七)高畠(一九九八b)では触れられていないが、大陸系の武具はトコロチャシ跡遺跡オホーツク地点でも出土例がある(藤本・宇田川、一九八八)。[本文へ戻る]

(八)墓からの出土ではない、あるいは出土状況が不明であるが、知床、根室地域でも大陸系装飾具、本州系武具の発見例はある(北構・山浦、一九八二/児玉・大場、一九五六)。[本文へ戻る]

【参考文献】

天野哲也、一九七八、「オホーツク文化の展開と地域差」、『北方文化研究』一二、七五〜九二頁 天野哲也、一九七八、「オホーツク文化の展開と地域差」、『北方文化研究』一二、七五〜九二頁

臼杵 勲、二〇〇〇、「靺鞨—女真系帯金具について」、『大塚初重先生頒寿記念考古学論集』、東京堂出版、一〇七八〜一〇九五頁 臼杵 勲、二〇〇〇、「靺鞨—女真系帯金具について」、『大塚初重先生頒寿記念考古学論集』、東京堂出版、一〇七八〜一〇九五頁

宇田川洋、二〇〇一、「III−九 アイヌ墓の成立過程」、『アイヌ考古学研究・序論』、北海道出版企画センター、四五二〜四六七頁 宇田川洋、二〇〇一、「III−九 アイヌ墓の成立過程」、『アイヌ考古学研究・序論』、北海道出版企画センター、四五二〜四六七頁

大井晴男、一九八一、「二—五—II香深井A遺跡におけるオホーツク文化期集落と礼文島を領域とする地域集団」、『香深井遺跡下』、東京大学出版会、四九九〜五二九頁 大井晴男、一九八一、「二—五—II香深井A遺跡におけるオホーツク文化期集落と礼文島を領域とする地域集団」、『香深井遺跡下』、東京大学出版会、四九九〜五二九頁

大貫静夫、一九九五、「擦文期竪穴内長方形ピットについて」、『ライトコロ右岸遺跡』、東京大学人文社会系研究科`文学部、一四〇〜一五一頁 大貫静夫、一九九五、「擦文期竪穴内長方形ピットについて」、『ライトコロ右岸遺跡』、東京大学人文社会系研究科`文学部、一四〇〜一五一頁

小野裕子、一九九六、「道北オホーツク海岸の『地域集団』をめぐる問題(上)」、『古代文化』四八の五、二一〜三六頁 小野裕子、一九九六、「道北オホーツク海岸の『地域集団』をめぐる問題(上)」、『古代文化』四八の五、二一〜三六頁

菊池俊彦、一九七六、「オホーツク文化にみられる靺鞨・女真系遺物」、『北方文化研究』一〇、三一〜一一七頁 菊池俊彦、一九七六、「オホーツク文化にみられる靺鞨・女真系遺物」、『北方文化研究』一〇、三一〜一一七頁

北構保男・山浦清、一九八二、「根室市弁天島遺跡出土の小銅鐸」、『考古学雑誌』六七−三、一一五〜四三六頁 北構保男・山浦清、一九八二、「根室市弁天島遺跡出土の小銅鐸」、『考古学雑誌』六七−三、一一五〜四三六頁

児玉作左衛門・大場利夫、一九五二、「礼文島船泊砂丘遺跡の発掘に就て」、『北方文化研究報告』七、一六七〜二七〇頁 児玉作左衛門・大場利夫、一九五二、「礼文島船泊砂丘遺跡の発掘に就て」、『北方文化研究報告』七、一六七〜二七〇頁

児玉作左衛門・大場利夫、一九五六、「根室国温根沼遺跡の発掘について」、『北方文化研究報告』一一、七五〜一四五頁 児玉作左衛門・大場利夫、一九五六、「根室国温根沼遺跡の発掘について」、『北方文化研究報告』一一、七五〜一四五頁

佐藤隆広、一九九九、「枝幸町目梨泊遺跡の特性」、『シンポジウムテーマ二・三 海峡と北の考古学』、日本考古学協会一九九九年度釧路大会実行委員会、二四一〜二五四頁 佐藤隆広、一九九九、「枝幸町目梨泊遺跡の特性」、『シンポジウムテーマ二・三 海峡と北の考古学』、日本考古学協会一九九九年度釧路大会実行委員会、二四一〜二五四頁

佐藤隆広編、一九九四、『目梨泊遺跡』、枝幸町教育委員会 佐藤隆広編、一九九四、『目梨泊遺跡』、枝幸町教育委員会

高畠孝宗、一九九八a、「オホーツク文化の墓」、『環オホーツク』五、八一〜九五頁 高畠孝宗、一九九八a、「オホーツク文化の墓」、『環オホーツク』五、八一〜九五頁

高畠孝宗、一九九八b、「オホーツク文化における大陸系遺物の分布について」、『考古学ジャーナル』四三六、一一〜一五頁 高畠孝宗、一九九八b、「オホーツク文化における大陸系遺物の分布について」、『考古学ジャーナル』四三六、一一〜一五頁

高畠孝宗、一九九九、「オホーツク文化の墓」、『シンポジウムテーマ二・三 海峡と北の考古学』、日本考古学協会一九九九年度釧路大会実行委員会、二三〇〜二四〇頁 高畠孝宗、一九九九、「オホーツク文化の墓」、『シンポジウムテーマ二・三 海峡と北の考古学』、日本考古学協会一九九九年度釧路大会実行委員会、二三〇〜二四〇頁

藤本 強、一九六五、「オホーツク文化の葬制について」、『物質文化』六、一五〜三〇頁 藤本 強、一九六五、「オホーツク文化の葬制について」、『物質文化』六、一五〜三〇頁

藤本 強・宇田川洋、一九八八、「一—四 遺跡・遺物からみた常呂」、『常呂町百年史』、常呂町、一二二〜一四三頁 藤本 強・宇田川洋、一九八八、「一—四 遺跡・遺物からみた常呂」、『常呂町百年史』、常呂町、一二二〜一四三頁

森 秀之、一九九六、「擦文・オホーツク文化期の出土刀剣に関する覚書(一)」、『紋別市立郷土博物館報告』九、一五〜二三頁 森 秀之、一九九六、「擦文・オホーツク文化期の出土刀剣に関する覚書(一)」、『紋別市立郷土博物館報告』九、一五〜二三頁

森 秀之、一九九七、「擦文・オホーツク文化期の出土刀剣に関する覚書(二)」、『紋別市立郷土博物館報告』一〇、三三〜四四頁 森 秀之、一九九七、「擦文・オホーツク文化期の出土刀剣に関する覚書(二)」、『紋別市立郷土博物館報告』一〇、三三〜四四頁

山田悟郎ほか、一九九五、「オホーツク文化の遺跡から出土した大陸系遺物」、『「北の歴史・文化交流研究事業」研究報告』、北海道開拓記念館、六五〜八〇頁 山田悟郎ほか、一九九五、「オホーツク文化の遺跡から出土した大陸系遺物」、『「北の歴史・文化交流研究事業」研究報告』、北海道開拓記念館、六五〜八〇頁

|

|

天野哲也、一九七八、「オホーツク文化の展開と地域差」、『北方文化研究』一二、七五〜九二頁

天野哲也、一九七八、「オホーツク文化の展開と地域差」、『北方文化研究』一二、七五〜九二頁