■ヒグマ

- はじめに

- 昨年二〇〇一年は、北海道内でヒグマ関連のニュースが目に付いた年であった。特に印象に残ったものだけでも、九月六日に美唄市の道央自動車道を横断していたヒグマが車にはねられて死亡した事故、九月上旬から札幌市西区の住宅地の裏山でヒグマが出没を繰り返した事件がある。その他、人の生活圏での目撃情報や足跡発見などの件数八月までで五百件を超え、二〇〇〇年同期に比べると二・一倍とのことである(道庁発表)。常呂町でも、内陸の北見市へ続く道道七号線の三号峠や日吉地区近辺で、七月からヒグマの目撃情報が相次いだ。付近ではここ数年出没が続き、道路脇の「クマ出没注意」の看板がお馴染みの光景となっている。北海道には今でも、人とヒグマが隣り合わせに生活している現実がある。

- ヒグマの生態

- ヒグマは、北米大陸からユーラシア大陸にかけての北半球北部に広く分布しているクマで、北海道に生息するものは亜種エゾヒグマとされる(図1)。オスの方が体が大きく、頭胴長一・九〜二・三メートル、体重一二〇〜二五〇キログラム、メスで頭胴長一・六〜一・八メートル、体重八〇〜一五〇キログラムが普通だが、道内ではこれまでに最大で体重四〇四キログラムのオスの記録がある(門崎、一九九六、一九八頁)。北へ行くほど大きくなる傾向があり、アラスカには七五〇キログラムを超える個体も存在する(間野、二〇〇〇、四九三頁)。

|

図1 ヒグマ

(写真提供:財団法人自然トピアしれとこ管理財団) |

ヒグマは食肉類のグループではあるが、進化の過程で植物食を中心にした雑食性へと特化してきた。知床半島のヒグマの食性研究からは、フキやセリ科の草本、イネ科・カヤツリグサ科の草本、ドングリなどの堅果、サルナシやウドなどの多肉果、キノコ類など、年間を通して食性の大部分を植物質に頼っていることがわかっている。また、動物性の食物としては、ハチ・アリなどの昆虫、川に遡上するサケ・マス、海岸に漂着したクジラやトドなどの死体などがあるが、サケ・マスに関しては、自然遡上する河川が減ったため、知床以外の地域ではほとんど利用されない(山中・青井、一九八八、一八三〜一九〇頁)。また最近では道東でのエゾシカの増加に伴って、エゾシカを捕食したり死体を手に入れる機会も増えているようである(門崎・犬飼、二〇〇〇、二二四〜二二七頁)。

ヒグマは一二月頃から、穴の中で冬ごもりに入る。冬ごもりに使用する穴は、多くの場合、地面に掘った穴である。メスは一月下旬頃に穴のなかで一〜二頭の仔を出産する。冬眠から目覚めて外に出てくるのは四月から五月にかけてである。メスは、仔グマを一歳ないし二歳を過ぎるまで養育し、独り立ちさせる。性的に成熟するのは三〜五歳である(門崎・犬飼、二〇〇〇、一七五〜一八八頁)。ヒグマの寿命は三十歳を超える例も報告されているが(門崎・犬飼、二〇〇〇、一八八頁)、野生の状態では十五年以上生きるものは稀であると思われる(岡田・山中、二〇〇一、九七頁)。

- オホーツク人とヒグマ

- 北海道のオホーツク海沿岸に遺跡を残したオホーツク文化の担い手たちは、ヒグマを特に神聖なものと考えていたようである。オホーツク文化では、住居内にヒグマの頭骨を安置する例が多く、骨塚と呼ばれている。後世のアイヌにも見られるように、北方ユーラシアの少数民族の間には、クマ送りの儀礼が広範囲にわたって見出せる。骨塚は、オホーツク人が何らかの形のクマ儀礼を行っていた痕跡と考えられる。

骨塚は、道北ではヒグマの頭骨数個からなる小規模のものが大半だが、道東では、ヒグマの頭骨十数個から数十個にエゾシカの頭骨も加わった大規模なものも見られる。なかでも、最近調査されたトコロチャシ跡遺跡の七号住居址の骨塚は、百個以上のヒグマの頭骨(図2)に五十個以上のエゾシカの頭骨からなる膨大な量の骨が、まさに塚となっていた。クマとシカ以外にも、タヌキ、キツネ、クロテン、ユキウサギ、エゾリスやエゾモモンガなどを含むリス類、北海道では既に絶滅した可能性の高いカワウソなどの骨も少量出土している(写真1〜2)。これらの比較的小型の動物たちは、おそらく毛皮を主目的に狩猟されたものと考えられている。

|

| 図2 トコロチャシ跡遺跡7号竪穴出土のヒグマの頭骨 |

- アイヌ民族とヒグマ

- 狩猟民族であったアイヌは、ヒグマを肉や毛皮などの山の恵みをもたらす神として敬い、長年にわたってヒグマと共存してきた。その遺体は丁重に祭り、魂を神の世界に送り返した。イオマンテ(クマ送り)の儀式はよく知られている。食生活の中にもヒグマは取り込まれており、ウレハルというヒグマの掌を使った料理や、ノィペフイベという脳を食べる料理は、アイヌの間では特に珍重されていたという(門崎・犬飼、二〇〇〇、二五五〜二五六頁)。

- 開拓民とヒグマ

- 明治維新とともに和人の本格的な入植が始まり、原生林や原野の開拓が始まった。当時の北海道は全道的にヒグマの高密度な生息域であり、開拓民は農作物や家畜の被害に悩まされた。ときには凄惨な人身事故も発生した。人家に侵入し六人を殺害し三人に重軽傷を負わせた一九一五年の苫前事件や、三人を殺害二人を負傷させた一八七八年の丘珠事件などの、ヒグマが人家周辺に出没して人を殺傷した事例は、明治から昭和初期にかけての開拓初期がほとんどである(門崎・犬飼、一九九三、二三四〜二四三頁)。今も多くの人が抱くヒグマ=恐怖の猛獣というイメージはこの時期の数多くの凄惨な人身事故に拠るところが大きいと思われる。

- 戦後の人とヒグマ

- 第二次大戦後も農業被害及び人的被害は続いた。特に一九六〇年代前半の家畜の被害は甚大であり、一九五五年から一九六四年までの十年間の被害を平均すると、毎年牛が約八一頭、馬が約七七頭、羊に至っては一年に約四五〇頭もヒグマに襲われていた計算になる(門崎・犬飼、二〇〇〇、三六三〜三六六頁)。

この時期、人間からヒグマへの圧力も凄まじく、五十年代から七十年代にかけてのヒグマの捕獲頭数は、狩猟と駆除併せて毎年五百頭前後に及び、一九六二年には戦後最高の八六六頭を記録している(門崎・犬飼、二〇〇〇、三六九〜三七〇頁)。特に一九六六年から始まった春グマ一斉駆除は、見通しが良く足跡も残る残雪期に奥山にまで入り込んで冬ごもり明けのヒグマを組織的に駆除するもので、ヒグマの個体数の減少に大きな役割を果たした。

一九七〇年代以降、変化が現れる。家畜の被害は飼育状況の変化などもあるので単純には比較できないが、馬や羊の被害はほとんどなくなり、牛も年間数頭程度になった。人身事故も減り、特に八十年代以降は死者の出ない年のほうが多くなった。これは駆除や狩猟による圧力がヒグマの個体数を減少させ、開発行為によりヒグマの生息域が分断・縮小されたことによると思われる。特に春グマ駆除は駆除効果が高く、実施地域も特別保護区などの一部地域を除いて国立公園内も含めた全道を対象としていたため、事実上ヒグマ絶滅政策と言ってもよいものであった。実際、積丹半島や天塩山地の個体群など、絶滅の危機も心配される地域も出てきたため、一九八九年で廃止された(岡田・山中、二〇〇一、六〇〜六一頁)。

■現在

自然保護意識の高まりにより過剰な駆除が控えられるようになった地域では、新世代のクマたちが出現してきた。人に危害を加えられることが少なくなったため、人を恐れなくなり、人を見ても逃げない、車道にも平気で出没するといった新しい行動パターンを身に付けた個体が年々増加している(岡田・山中、二〇〇一、九七頁)。

近年の出没数の多さは、こうしたヒグマの行動パターンの変化と同時に、人間の活動範囲の変化も指摘されている。以前はヒグマの棲む奥山と人里を隔てていた里山が、林業の不振などにより荒廃し、人里近くまでヒグマが容易に近づけるようになったというものである。元々人とヒグマの居住環境が隣接している渡島地方では、人を恐れないヒグマの出没が問題となり、春グマ駆除の限定的な復活が検討されるまでになっている。

■ヒグマとの共存に向けて

ハンターが逆襲に遭った例を除くと、ヒグマが人を襲うのは、至近距離での突然の遭遇によるものが多い。この場合、相手が仔連れのメスだったり、獲物を確保していたときには特に危険である。しかしこうした遭遇は、人の存在を事前に音などでアピールする等の対策で避けることができる(岡田・山中、二〇〇一、二二二〜二二六頁)。

問題となるのは、ヒグマの方から積極的に人に近寄ってきて危害を加える場合である。こうした異常な行動をとるクマは、以前に人が捨てたごみなどをあさって、人と食料との関係を学習しているクマがほとんどであることがわかっている。知床半島の羅臼町では、人家の庭先に出された生ごみを食べていたクマの行動がエスカレートして人家に押し入る事件が一九九三年から一九九六年にかけて頻発した。また、知床半島を訪れる観光客が、車道に出没したヒグマに車窓から餌を与えるという非常識な行為も問題になっている(岡田・山中、二〇〇一、五六、六四頁)。餌を与えることは、そのヒグマを人に執着する危険なクマに変え、結局駆除という形でヒグマを殺してしまうのである。

一方で、知床半島のルシャ地区では、漁師たちが十数年にわたってごみや食料の管理を徹底した結果、人とヒグマが十数メートルの至近距離でも互いに干渉せずに共存している状況を実現している(岡田・山中、二〇〇一、一二五頁)。この例が示すように、現在、人とヒグマが共存する上で求められているのは、人間の側の行動を管理することなのかもしれない。

■海獣

- 海獣とは

- 海獣という呼称は、海を主な生活の場とする哺乳類の寄せ集めで、イルカ・クジラ類や、ジュゴンなどの海牛類、アシカやアザラシ、ラッコなどの血縁的にはまったく異なるグループをまとめて呼んだものである。この中でも、ここでは、流氷が押し寄せるオホーツク海沿岸と特に関わりが深い、アシカやアザラシの仲間をとりあげてみたい。

アシカやアザラシの仲間は、分類学上は鰭脚類と呼ばれている。文字通り、四肢が鰭(ひれ)状になることで海の生活に適応したグループである。アシカとアザラシの主な相違点は、アシカは後肢を体の前の方に向けて歩くことができるのに対し、アザラシの後肢は後方に伸びたままで陸上では腹這いで移動するという点、及び、アシカには小さな外耳(耳たぶ)があるが、アザラシにはないという点である(和田・伊藤、一九九九、一九頁)。

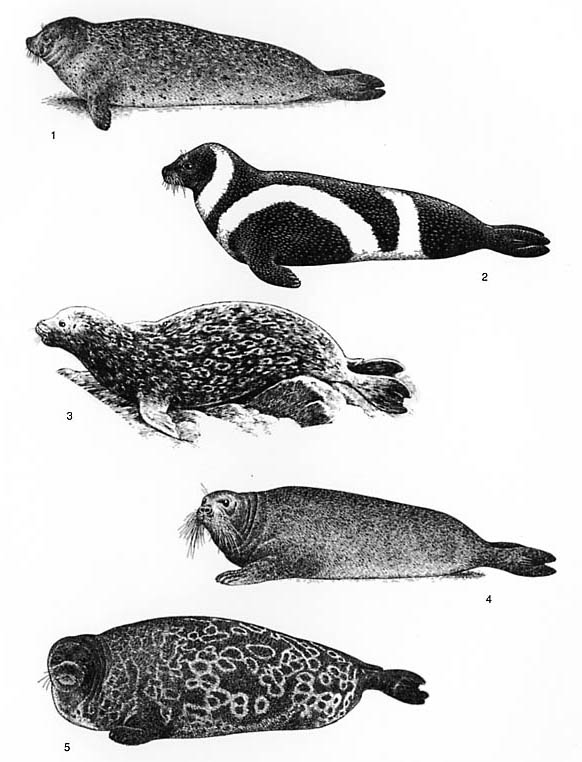

- 北海道の鰭脚類−アシカの仲間

- 北海道近海には、アシカの仲間(アシカ科)が三種生息している。体の大きい順に、トド・ニホンアシカ・キタオットセイである(図3)。このうちニホンアシカは、かつては北海道から九州までの日本各地の沿岸で見られたが、一九七五年の日本海の竹島での目撃情報が最後となっており、既に絶滅した可能性が高い(和田・伊藤、一九九九、三〇〜三四頁)。先史時代から人間に利用されていたらしく、北海道礼文島の浜中二遺跡からは、縄文人によって捕獲されたと考えられる大量のニホンアシカの骨が見つかっている。現在、我々が水族館などで目にするアシカは、大抵同属のカリフォルニアアシカである。アシカ科の動物は、夏はオホーツク海北部や北太平洋の繁殖島で過ごし、冬になると雌雄別に群をなして北海道沿岸に南下する。アシカの仲間は意外なことに流氷を嫌う傾向があり、流氷の押し寄せる冬のオホーツク海は、アザラシの独壇場となる(和田・伊藤、一九九九、二五頁)。

|

図3 アシカ科の動物。

1:トド、2:カリフォルニアアシカ(ニホンアシカの亜種)、3:キタオットセイ

(和田・伊藤1999より:原図は薮内正幸)。 |

トドはアシカ科のなかでは最大の動物で、オスの成獣は体長三メートル弱、体重一トンに達する。アシカ科の動物は雌雄の大きさの差が激しく、トドもメスは体重三百キログラムほどであるが、これを性的二型という(和田・伊藤、一九九九、三一頁)。トドは、サケ・マスを食い荒らしたり漁網を破ったりするため、北海道の漁師からは海のギャングと呼ばれ忌み嫌われている。そのため、国際条約で保護されているオットセイとは違って、現在全道で年間一一六頭までという上限のもとで狩猟・駆除がおこなわれている(石名、二〇〇〇、二〇〇頁)。常畠町では、海が荒れた後などに浜にトドの死体が漂着することが年に数回ある。

キタオットセイ(以下オットセイ)は、オスが体長二メートル、体重二一〇キログラム、メスは体長一三〇センチメートル、体重四四キログラムほどであり、性的二型がもっとも著しい(和田・伊藤、一九九九、三〇〜三一頁)。トドやアシカが比較的沿岸付近で観察されることが多いのに対し、はるか沖合いを回遊していることが多く、目にする機会も少ない。しかし、各地のオホーツク文化の遺跡では多くのオットセイの骨が見つかっており、当時の人々は積極的に沖合いに漕ぎ出してオットセイ猟をおこなっていたようである。常呂町のトコロチャシ跡遺跡の資料はオスの骨が中心であり、当時この付近にはオスの群の回遊コースがあったと推定される。道南の噴火湾(内浦湾)には、幼・若獣の群が回遊途中で休息のため湾内に入ってくるため、噴火湾アイヌにはオットセイ猟の伝統があったことが知られている(金子・西本、一九八五、二一〜二二頁)。

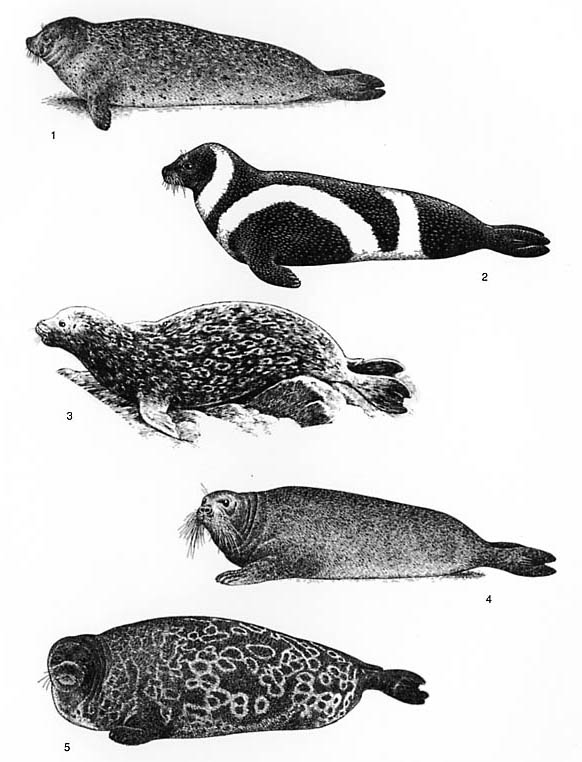

- 北海道のアザラシ

- 北海道近海に生息するアザラシは五種、ゼニガタアザラシ・ゴマフアザラシ・クラカケアザラシ・ワモンアザラシ・アゴヒゲアザラシである(図4)。このうち、ゼニガタアザラシを除けば、すべての種が流氷上で出産する。ゼニガタアザラシは、北海道の太平洋岸に一年中定着しているアザラシで、岩礁上で出産する。他のアザラシは流氷とともに現れ、流氷が消える頃に北へ去るが、ゴマフアザラシのごく一部のグループは、風蓮湖や尾岱沼、サロマ湖で夏も生息していることが知られている(和田・伊藤、一九九九、三四〜四〇頁)。

|

図4 アザラシ科の動物。

1:ゴマフアザラシ、2:クラカケアザラシ、3:ゼニガタアザラシ、4:アゴヒゲアザラシ、5:ワモンアザラシ。

(和田・伊藤1999より:3以外の原図は薮内正幸による。3の原図はERIMO SEAL CLUB)。 |

冬、流氷とともに訪れるアザラシは、古くからオホーツク海沿岸の人々にとって恵みをもたらす存在だった。常呂町に残るオホーツク文化の遺跡からは、数多くのアザラシの骨が出土し、重要な食料源のひとつであったことをうかがわせる。

アイヌの時代には、斜里と紋別において大掛かりなアザラシ猟がおこなわれていた。斜里アイヌのアザラシ猟は、流氷が沖合いに見え出す頃から始まる。二人乗りの丸木舟で沖の流氷まで漕いで行き、流氷の上に舟を引き上げて引いて歩き、氷の空いているところでは舟を水に入れて漕ぎまわるというように流氷の間をアザラシを求めて歩き、夜には舟を氷の上にあげてその中で眠ることもあったようである。アザラシを見つけると、舟縁から顔を出さないようにして接近し、銛を投げて獲った(更科、一九五五、二〇二〜二〇九頁)。紋別アイヌでは、斜里よりずっと大きな側板付きの丸木舟に大勢で乗り組んで出猟した。銛を投げる距離は三〇〜四〇メートルで、子供の遊びにトッカリ遊び(トッカリはアイヌ語でアザラシのこと)といって銛を投げる訓練を兼ねた遊びもあったという(紋別市史編さん委員会編、一九七九、七一〜七二頁)。こうして獲ったアザラシは余すところなく利用された。肉は煮て食べたり、乾燥させて冬の間の保存食とした。腸や肝臓、脳、血液までも大事に利用され、脂肪から採った油は他の地方の産物と交換する貨幣の役割も果たしたという(更科、一九五五、二一八〜二一九頁)。

明治以降も、斜里を中心にアザラシ猟がおこなわれていた。明治期には皮や脂肪が、また第二次大戦後の食料不足の折りには肉も含めて利用されていた。食料事情が安定すると肉の需要はなくなったが、観光客の土産用に毛皮の需要があり、昭和五十年代まで商業的な狩猟が続けられてきた。現在は安い輸入品のアザラシ皮におされて道内産の需要は減り、缶詰の肉や毛皮用に細々と獲られているに過ぎない(宇仁、二〇〇〇、二二〇〜二二一頁)。

【参考文献】

石名坂豪、二〇〇〇、「知床のトド・アザラシ」、斜里町立知床博物館編『知床のほ乳類I』、北海道新聞社、一六四〜二〇五頁 石名坂豪、二〇〇〇、「知床のトド・アザラシ」、斜里町立知床博物館編『知床のほ乳類I』、北海道新聞社、一六四〜二〇五頁

宇仁義和、二〇〇〇、「海獣狩猟と捕鯨」、斜里町立知床博物館編『知床のほ乳類I』、北海道新聞社、二〇八〜二二四頁 宇仁義和、二〇〇〇、「海獣狩猟と捕鯨」、斜里町立知床博物館編『知床のほ乳類I』、北海道新聞社、二〇八〜二二四頁

岡田秀明・山中正美、二〇〇一、「ヒグマ」、斜里町立知床博物館編『知床のほ乳類II』、北海道新聞社、一二〜一三七頁 岡田秀明・山中正美、二〇〇一、「ヒグマ」、斜里町立知床博物館編『知床のほ乳類II』、北海道新聞社、一二〜一三七頁

門崎允昭、一九九六、『野生動物痕跡学事典』、北海道出版企画センター 門崎允昭、一九九六、『野生動物痕跡学事典』、北海道出版企画センター

門崎允昭・犬飼哲夫、二〇〇〇、『増補改訂版ヒグマ』、北海道新聞社 門崎允昭・犬飼哲夫、二〇〇〇、『増補改訂版ヒグマ』、北海道新聞社

門崎允昭・犬飼哲夫、一九九三、『新版ヒグマ』、北海道新聞社 門崎允昭・犬飼哲夫、一九九三、『新版ヒグマ』、北海道新聞社

金子浩昌・西本豊弘、一九八五、「北海道・本州東北におけるオットセイ猟の系譜」、『季刊考古学』第十一号、雄山閣、一七〜二二頁 金子浩昌・西本豊弘、一九八五、「北海道・本州東北におけるオットセイ猟の系譜」、『季刊考古学』第十一号、雄山閣、一七〜二二頁

間野勉(スティーブン・ヘレロ著)、二〇〇〇、「北海道のヒグマ」、『ベア・アタックスI・II』(嶋田みどり・大山卓悠訳)、北海道大学図書刊行会、四八七〜五〇四頁 間野勉(スティーブン・ヘレロ著)、二〇〇〇、「北海道のヒグマ」、『ベア・アタックスI・II』(嶋田みどり・大山卓悠訳)、北海道大学図書刊行会、四八七〜五〇四頁

更科源蔵、一九五五、「斜里アイヌ」、斜里町史編纂委員会編『斜里町史』、斜里町、一九七〜二三〇頁 更科源蔵、一九五五、「斜里アイヌ」、斜里町史編纂委員会編『斜里町史』、斜里町、一九七〜二三〇頁

西脇昌治、一九六五、『鯨類・鰭脚類』、東京大学出版会 西脇昌治、一九六五、『鯨類・鰭脚類』、東京大学出版会

紋別市史編さん委員会編、一九七九、『新紋別市史』上巻、紋別市 紋別市史編さん委員会編、一九七九、『新紋別市史』上巻、紋別市

山中正美・青井俊樹、一九八八、「ヒグマ」、大泰司紀之・中川元編『知床の動物』、北海道大学図書刊行会、一八一〜二二三頁 山中正美・青井俊樹、一九八八、「ヒグマ」、大泰司紀之・中川元編『知床の動物』、北海道大学図書刊行会、一八一〜二二三頁

渡辺裕・宇野裕之・山中正美、一九八九、「常呂の海棲哺乳類」、常呂町百年史編さん委員会編『常呂町百年史』、常呂町、八七〜九五頁 渡辺裕・宇野裕之・山中正美、一九八九、「常呂の海棲哺乳類」、常呂町百年史編さん委員会編『常呂町百年史』、常呂町、八七〜九五頁

和田一雄・伊藤徹魯、一九九九、『鰭脚類アシカ・アザラシの自然史』、東京大学出版会 和田一雄・伊藤徹魯、一九九九、『鰭脚類アシカ・アザラシの自然史』、東京大学出版会

|

|

写真1

小形哺乳類の頭骨,トコロチャシ跡遺跡,オホーツク地点 7号竪穴,東京大学常呂実習施設蔵,

左がクロテン、右がタヌキ。

|

|

写真2

小形哺乳類の骨格,トコロチャシ跡遺跡オホーツク地点 7号竪穴,東京大学常呂実習施設蔵

上段左上2点:タヌキ頭骨・上顎骨。,上段中央3点:タヌキ下顎骨,上段右から3点:タヌキ太腿骨

同4点目:タヌキ上腕骨,下段左2点:クロテン頭骨・下顎骨,下段中央4点:左からクロテン橈骨・太腿骨・脛骨。

下段右2点:キツネ下顎骨。

|

|

| 流氷にのったアザラシ(写真提供:中川元) |

|

石名坂豪、二〇〇〇、「知床のトド・アザラシ」、斜里町立知床博物館編『知床のほ乳類I』、北海道新聞社、一六四〜二〇五頁

石名坂豪、二〇〇〇、「知床のトド・アザラシ」、斜里町立知床博物館編『知床のほ乳類I』、北海道新聞社、一六四〜二〇五頁