ダイヤモンドのレプリカが生まれるとき——真贋二元論を超えて

|

松田陽 大学院人文社会系研究科・文化経営学 |

宝石の王宝石の価値を決定づける条件は三つあると言われる。美、耐久性、稀少性である。この三条件をすべて満たし、宝石の頂点に輝くのがダイヤモンドである。 その美は、今や誰もが均しく認めるものであろう。エメラルドやルビーと異なり、ほとんど無色でありながらその美が賞賛されるのは、ひとえにこの石が放つ光の魔力による。石内部の七色スペクトル分光作用によるファイヤー(fire)、入射した光の反射と屈折の相互作用によって生まれる外部反射のブリリアンス(brilliance)、そして研磨面が動くことによって生ずるシンチレーション(scintillation)と呼ばれる瞬き、あるいはX線など外部の光の刺激を受けて放つ放射線や可視光線などの蛍光(fluorescence)、光を当てた後に光を取り去っても発光する燐光(phosphorescence)——これらが組み合わさって、ダイヤモンドの比類なき美しい輝きが形成される。 耐久性に関しても広く知られている。モースの硬度計(Mohs' scale of relative hardness)において最大の硬度数10の基準はダイヤモンドによって示される。構成原子は炭素にすぎないのだが、それぞれが互いに4個の隣接原子と結合することによって強力な結晶構造が生まれているのである。同じ炭素から成る黒鉛はしばしばダイヤモンドと比較されるが[1]、その違いは、前者は炭素原子がファンデルワールス力という弱い結合力で層状に結びつけられているの対し、後者は共有結合によるきわめて強い力で原子どうしが蜂の巣構造に結合している点にある[2]。この密な構造がダイヤモンドの頑強な硬度を作っている。また、硬さのみならず、化学変化を起こしにくいという抵抗力にも目をみはるものがある。周知のとおり、この石は多くの科学薬品に耐え得る力を持っているのである。 稀少性に関して言えば、現在世界でダイヤモンドは年間114900千カラットほど算出される[3]。このうちのほぼ半分にあたる59900千カラットは工業用に用いられる。残った55000千カラットは宝石製造のために使われるが、ここからさらに選別とカット・研磨が行われ、実際の宝石となるのはそのうちの数パーセントにすぎない。ましてや、ここに示した数字はごく近年において達成されたものであり、これに至るまでに人類は二度の大きな大鉱脈の発見を経ねばならなかった。18世紀前半のブラジルにおける、さらに19世紀後半の南アフリカにおいての大発見である。この二度の天恵以前は、インドとボルネオにおいて年間で僅か10000カラット以下の算出量にとどまっていただろうという推測すらある[4]。歴史的に見れば、ダイヤモンドは間違いなくきわめて稀少性の高い石であった。 さて、美、耐久性、稀少性の中で、人類が最初に着目したのは耐久性であった。何物よりも硬い石はそれだけで存在感がある。ダイヤモンド(diamond)の語源は、ギリシア語の「アダマス(  )」であり、これは「打ち勝ちがたいもの」を意味していた。日本語の対応語たる金剛石は、サンスクリット語の「バザラ」(vajra)の中国漢語訳であるが、これももともとは「堅強」を意味している。和洋を問わず、そもそもダイヤモンドはまず他を圧倒する硬さによって認識されたのである。現存する文字資料においても、例えば旧約聖書の「エゼキエル書」3章9節では「あなたの額を岩よりも硬いダイヤモンドのようにする」[5]と書かれており、ここではその石の強度のみしか論じられていない[6]。またプリニウス(Plinius Magnus)の『博物誌』(Plinii Naturalis Historia)においても、ダイヤモンドはその美しさについてはまったく触れられず、やはりその硬さが中心的に述べられている[7]。同書の37巻15章57節では、「それらはいたって打撃に反抗的であるため金鎚の頭が二つに割れ、(中略)まったくアダマスの硬さは言語に絶する」[8]との説明が付されている。プリニウスはこの石に関して同節でこうも記している。「火を征服し決して熱せられない」。古代の網羅的な知の持ち主は、この石の化学変化に抗する力も見逃してはいなかったのである。 )」であり、これは「打ち勝ちがたいもの」を意味していた。日本語の対応語たる金剛石は、サンスクリット語の「バザラ」(vajra)の中国漢語訳であるが、これももともとは「堅強」を意味している。和洋を問わず、そもそもダイヤモンドはまず他を圧倒する硬さによって認識されたのである。現存する文字資料においても、例えば旧約聖書の「エゼキエル書」3章9節では「あなたの額を岩よりも硬いダイヤモンドのようにする」[5]と書かれており、ここではその石の強度のみしか論じられていない[6]。またプリニウス(Plinius Magnus)の『博物誌』(Plinii Naturalis Historia)においても、ダイヤモンドはその美しさについてはまったく触れられず、やはりその硬さが中心的に述べられている[7]。同書の37巻15章57節では、「それらはいたって打撃に反抗的であるため金鎚の頭が二つに割れ、(中略)まったくアダマスの硬さは言語に絶する」[8]との説明が付されている。プリニウスはこの石に関して同節でこうも記している。「火を征服し決して熱せられない」。古代の網羅的な知の持ち主は、この石の化学変化に抗する力も見逃してはいなかったのである。耐久性に次いで、その稀少性が着目された。すでに述べたように、人類史のごく最近に至るまで世界全体のダイヤモンドの算出量はごく限られたものであった。このような稀少性は価値と直結し、必然的に社会の上層、それも非常に限られた者たちのみがダイヤモンドを保有する状況を作り出す。すでにプリニウスは、「宝石は言うにおよばず、人間の財産のうちでもっとも貴ばれるのはアダマスである。これは長い間国王たちにだけ、それもその少数の者にだけしか知られていなかった」と記している(37巻15章55節)。そしてこのような寡占は、ダイヤモンドのシンボル性を生み出すことになる。高貴というシンボルである。ダイヤモンドが認められる最初の王の肖像画は、1400年頃の英国王ヘンリー四世(Henry IV 在位1399—1413年)のタブロー画であるが[9]、この絵の中で王の両袖には2個の八面体の青い石が燦然と輝いている[図1]。そしてまさにこの時代あたりから、ダイヤモンドはさまざまな王侯貴族の財産の中に頻出するようになる[10]。また、中世ブルゴーニュ公国においては、ダイヤモンドは公家権力の象徴でもあった。今回の展示にも出されているフローレンティン[Florentine 図2]は、シャルル突進公(Charles Le Téméraire 公位1467—1477年)が肌身離さず付けていたと伝えられている。それを失うと公位が揺らぐ、そのような意識があったのであろう。石の伝説はさらにこう続く。グランソンの戦いで歩兵の攻撃を受けた同公の手を離れたフローレンティンは、農夫によって発見され、それをただのガラスと思い込んだ彼はたった1フローリンでその石を売却してしまう、と。果たせるかな、シャルルは同家最後の公位継承者となり、彼の死後、1477年にブルゴーニュ公国はハプスブルク家へと引き継がれてしまう。伝説が先か、史実が先かのような議論はここでは無用であろうが、ともかくもその稀少性ゆえに、ダイヤモンドの保有は社会特権のシンボルたる性格を帯びるようになったのである。

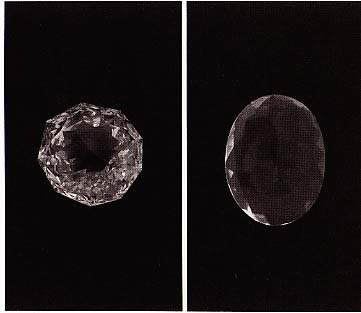

一方で、稀少性は知の及ばざる領域というものを形成した。その形を見ることなど到底あたわない一般民衆にとって、ダイヤモンドは神秘の石として知覚されたのであった。古代インドにおける発見以来、長らくダイヤモンドは宝石ではなく、むしろ超自然的な力を持った魔除け石(talisman)としてみなされていたことは覚えておく必要がある。病人を治療する、狂人の正気を取り戻す、作物を天災から守る——爾来、ダイヤモンドの持つ数々の魔力が語られた。その中の一つとして、西欧の13世紀の碩学アルベルトゥス・マグヌス(Albertus Magnus)はダイヤモンドについて、「体の左側につけておくと、敵に対して驚くべき作用をし、理性を保ち、獰猛で有毒な猛獣を退散させ、暗殺を望み何度も企てる者の謀略を防ぎ、諍いや裁判沙汰を終結させる。しかもこの石は毒薬や悪霊に対して効果がある」と詳細に述べている[11]。 そうして最後に、ダイヤモンドの美を愛でる意識がやっと生まれる。それは直接的には14世紀末頃に成立し、徐々に発達していったカッティング技術と連動している。カッティングの登場によって、魔除け石あるいは権力象徴の石が完全なる宝石となった瞬間、ダイヤモンドに対する信仰は神秘から美へと移行することになった。最初期のカットの例としては、上述のシャルル突進公が保有していたとされる「三兄弟」(Three Brethren)と呼ばれる宝石がある。現存する図解や文献は、このダイヤモンドが新たな切子面や小平面を作るためにカットされ、その結果、原石からいくぶん小さくなったことを記録している。稀少性だけを考えると、質量の減少は単純に価値の減少のみをもたらす。だがそれを冒してまで、審美という概念が追求されたことをここに確認することができる。 ひとたび美の追求が始まると、時世ごとの趣味の変遷も影響し、カットの技術自体も進化を始める。14世紀のシンプルなポイント・カット(ピラミッドのように先端を尖らせる)に続き、テーブル・カット(上面を平坦にする)、さらにローズ・カット(三角形の小平面に覆われた丸ドーム型にする)などの先鋭の技術が次々と考案された。15世紀中頃にはすでに200以上のカッティング技術があったとも推定されている[12]。今回の展示に出されているダイヤモンド・レプリカも、元のダイヤモンドがどの時代に作成されたかによって、そのカットが異なっていることに注目して欲しい。例えばグレート・モーガル(Great Mogul)のレプリカにはローズ・カットが施されているが[図3]、これはオリジナルのダイヤモンドが17世紀に初めてカットされた後の姿を模している。787.5カラットあった原石がこの形となったときには、その重さは280カラットにまで減ってしまった。当時流行していたローズ・カットを行わんがために質量が犠牲となったのであるが、さすがにこのカットを請負った職人は、ときのムガール帝国皇帝シャー・ジャハン(Shah Jahan 在位1627—1658年)によって巨額の罰金を支払わされたと伝えられている。

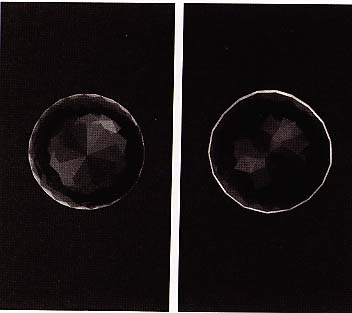

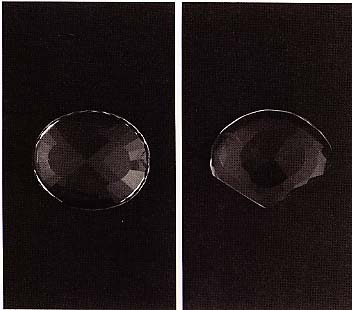

17世紀半ばには、画期的なブリリアント・カットが編み出される。そして早くも同世紀の末には、このバロック的なカットを施したダイヤモンドが貴顕の間で大流行となった。このカットは単一の技術を指すのではなく、いくつかのカッティング手法の総称である。またそれらの手法自体も、光学知識の拡大とともに発達していくのであるが、それらに共通する特徴を一言で言えば、ダイヤモンドの輝きを最大限に引き出す点にある。このブリリアント・カットの誕生の裏には、この時期に成立した夜の社交界の存在を見逃せない。蝋燭が燈った室内で開かれた晩餐会や舞踏会においては、ダイヤモンドはそれ自体「華燭」であった。だからこそ、形状や大きさもさることながら、何よりも光の美が求められたのである。そしてこれと時期を同じくして、今やダイヤモンドは男性から女性の手に渡る[13]。貴婦人たちは、それまで所有していたテーブル・カットやローズ・カットの石を挙ってブリリアント・カットに再カットさせた。この時期にやはり流行した「デコルテ」(décolleté)という胸襟部を大きく開いた婦人服が、宝石ペンダントを見せるのに格好の場を提供したという間接的原因も働いたかもしれない。いずれにせよ、それまで権力象徴の伝統により男性の占有物であったダイヤモンドにおいては、美の追求開始とともに女性のための装飾品としての機能転換が図られ、それに適応するかたちでブリリアント・カットが開発された。技術の改新には必ずこうした社会との連動がある。 コーイヌール(Kohinoor)のダイヤモンド・レプリカを見ていただきたい[図4、図5]。そこではオリジナルのダイヤモンドが1852年に再カットされた際の前後の姿が比較できる。図4は再カット前のものは古いインド式のカット、図5は再カットでブリリアント・カットが施された姿である。実は、1851年のロンドン万博の際に、コーイヌールはその高き知名度がゆえに大衆の前に出品された。が、多くの観覧者は失望の念を抱いた。インド式カットはコーイヌールの美を十分に引き出しきれていないと思われたためである。そしてその風評を聞きつけた石の所有者、ヴィクトリア女王(Victoria)は再カットを決意し、その結果、すでにカッティングの定石となっていたブリリアント・カットが施されたのである。この再カットのために、コーイヌールの重さは186カラットから108.95カラットまで減少している。美的価値が優先された結果であり、そこにはもはや魔除け石としてのような機能はまったく窺えない。

優れたブリリアント・カットは、石に入ってくるあらゆる外部光を、反射の結果、そのまま表面から放出するように導く。だからクラウン(上部)の方向から見ると石の下には何も見えないし、逆にパヴィリオン(下部)の方向から光源を見ると、幾倍も強化された光のごく小さな一点が見えるのみである。つまり、クラウンからの入光は全反射によって、パヴィリオンから出ていくことなく再びクラウンへと戻る仕組みである。こうして、ダイヤモンドの持つきわめて高い屈折率を最大限に活かした見事なカッティング術が誕生することにより、この石は完全に美を内包した宝石へと変貌を遂げたのであった。 「宝石の王」をめぐる権力と逸話以上の過程を経て、宝石の三要素を世間に知らしめたダイヤモンドはあらゆる意味で珍重される「宝石の王」たる地位へと登りつめた。だが、この石はその稀少性ゆえに万人が愛でる対象ではなかった(少なくとも18世紀以降に博物館が登場し、運良くその装置の中に収まった石が現れる以前までは)。したがって、そのようなダイヤモンドの所在は当然、権力の有無に規定されることになる。 権力には二つある。財力、あるいは武力である。二律背反ではないこの二種の権力は、その魔力に魅せられたがごとく「宝石の王」を所望した。こうして、権力があるところにダイヤモンドは移ってくる。ところが権力は必ずしもひとところに留まれるわけではないため、「王」もしばしば所在を移すことを余儀なくされる。そしてこのことが権力盛衰の悲哀と相まってダイヤモンドの背後に数々の数奇な逸話を生んだ。今回、展示に出された17組の新旧ダイヤモンド・レプリカも、オリジナルの石が権力によって翻弄された人々のエピソードを抱えているがゆえに、その妖しい輝きをいっそう増している。それらのうち特に有名な二つ、コーイヌールとホープ・ブルー(Hope Blue)の逸話を以下に紹介しよう。 コーイヌールは、インドで発見された、確認し得る限り世界最古の現存ダイヤモンドであると言われている。この石はすでに大叙事詩『マハーバーラタ』(Mahabharata)の中に登場し、その中で、太陽神スリヤと人間の女性との間の男児カルナが額に付けていたものとして登場する。カルナは戦いにおいて一騎打ちで敗れ、石は地面に転がり落ちる。そしてそれを見つけた若い女性が石をある寺院に持って行き、何世紀かの間、コーイヌールはこの場に留まる。シヴァ神像の第三の目に嵌め込まれた石を盗もうと試みた者がいたが、その者は翌朝死体で寺院において発見された。その寺のバラモン僧は、「このダイヤモンドを所有する男は世界をも所有するであろう。だがその男は最大の不幸をも経験することになろう。神か女性のみがこの石を無事に身に付けることができるのであるから」と伝えたと言う。 伝承とは別に、史実ではコーイヌールは14世紀になって初めてマルク王の所有物として記録の中に登場し、その後、情報の空白期間があって、ムガール帝国の初代皇帝バーブルの手に渡る。この石は200年余りこの帝国を飾ったが、やがてアフシャール朝ペルシアを興したナーディル・シャー(Nadir Shah)の侵略を受け、ペルシアに持ち去られる。ところがナーディルは暗殺され、それに続く紛糾によって同王朝は4年間に4人の王によって継承される。そしてその中の最後の王セイド・ムハンマド(Seyd Muhammad)は、コーイヌールを手に入れるために先代王シャー・ルーク・ミルザ(Shah Rukh Mirza)の目を潰し、さらに拷問にかけたとされる。この拷問を耐え抜いたシャー・ルークは、自らを解放してくれた隣国のドゥーラーニー朝アフガニスタンの王アーマッド・シャー・ドゥラーニー(Ahmed Shah Durani)に感謝の証としてこの石を1750年頃に贈進した。しかしこのドゥーラーニー朝においても、王位継承をめぐって内紛が勃発し、これにコーイヌールはまたも巻き込まれる。そしてコーイヌールは、この混乱に付け込んだシーク教徒の支配者ランジート・シング(Ranjit Singh)の下に移ることになる。1846年までラホールにあったこの石は、第二次シーク戦争に伴うイギリスのパンジャブ支配が始まる中、東インド会社を経由して、最終的にヴィクトリア女王に献上されることになった。それ以来、この石は所有者を変えることなく、現在でも英国王室財産としてロンドン塔に保管されている。ヴィクトリア女王は「男性が持つと災いをもたらす」というバラモン僧の伝説を信じたため、自身の遺言の中で、以後このダイヤモンドを男の国王が相続するのであれば、その后のみがそれを身に付けることを命じた。そして今でもこの慣習は保たれている。まさに権力によって翻弄された人々の物語が、この石には秘められているのである。 もう一つ、ダイヤモンドにまつわる伝説としては、ホープ・ブルー[図6]も忘れてはならない。この石に関しては、常にその呪いのことが畏怖をもって語られ続けてきた。逸話は、初めてインドのダイヤモンドに関する詳細な科学的記録を残したジャン・バプティスト・タベルニエ(Jean Baptiste Tavernier 1605—1689年)による石の取得に始まる。彼はインドのラーマ・シータ神像に嵌め込んであったこの石を引き剥がし、フランスに持ち帰ってルイ十四世に売り払った。ここで呪いが降りかかる。タベルニエは事業に失敗して没落、再びインドに赴いたところで犬に食べられて死んでしまう。一方、ルイ十四世(Louis XXIV 在位1643—1715年)はこのダイヤモンドを一度身に付けたきりでまもなく天然痘で息を引きとる。この石を相続した次王ルイ十五世(Louis XXV 在位1715—1774年)はこの石を付けることなく、愛人のバリー侯爵夫人(countess the Barry)に貸し与えたが、彼女は1793年に処刑されてしまう。そして次の王ルイ十六世(Louis XXVI 在位1774—1792年)はこのダイヤモンドを身に付けたのちに、后のマリー・アントワネット(Marie Antoinette)に預ける。周知のように、この王夫妻が革命によって断頭台の露と消え、これもホープ・ブルーの呪いのためにほかならないと人々は噂した。その後、革命期の混乱の中でこのダイヤモンドは行方知れずとなり、1830年にロンドンの競売場に突然再び姿を現す。これを買い取った銀行家ヘンリー・フィリップ・ホープ(Henry Philip Hope)は独身のままに破産。次にこの石を手にしたオスマン=トルコ皇帝アブデュル・ハミト二世(Abdul Hamit 在位1876—1909年)は愛人にこのダイヤモンドを贈ったが、彼女は同皇帝によって殺されてしまう。そしてそれを買い取ったアメリカの長者エドワード・マクリーン(Edward B. Maclean)は1912年のタイタニック号の沈没と運命を共にする。呪いはマクリーンの家族にも及び、エドワードの息子は交通事故死、孫娘は自殺、妻は破産したと言われている。そしてホープ・ブルーはマクリーン家を離れて、宝石商ハリー・ウィンストン(Harry Winston)のもとへと渡ったが、呪いを怖れた彼はこれをスミソニアン博物館に寄贈した。呪いの伝説はここにて終了する。

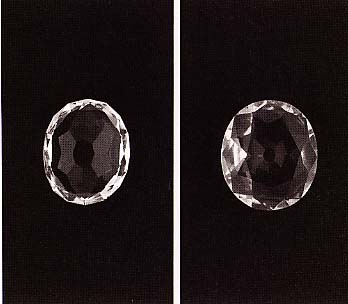

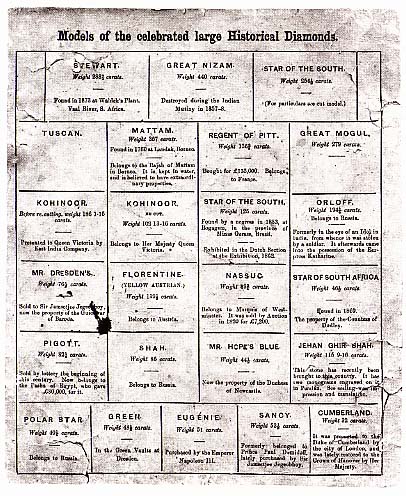

まさに呪われたダイヤモンドと呼ぶべき凄まじい伝説である。が、実はこの話のかなりの部分が後代に創作されたものであることが判明している。例えば、タベルニエはこの石を盗んだのではなく、インドのある川の支流で発見したのであるし、また彼の死は単に老齢による風邪に因るものであった。呪いとは程遠いルイ十四世の高齢ぶりも広く知られた事実であるし、革命時におけるルイ十六世夫妻の処刑の原因をホープ・ブルーに帰結させることはどう考えても牽強付会である。ヘンリー・ホープは単に自らが抱える借金清算のためにアブデュル・ハミト二世に石を売却したのであるし、この皇帝が愛人を暗殺したという話も捏造である。石がマクリーン家に移ってからの逸話の信憑性も、実際にはマクリーン夫人は1947年に亡くなるまで、長期間に渡ってこの石を何の問題もなく身に付けていたというぐらいであるから推して知るべしである。 権力から権力へと移っていったダイヤモンドには、それらの権力に対する恨み、宝石の所有者への羨望などが交わって数々の伝説が作られた。そこには、実にもっともらしく神秘的な逸話が跋扈する。そして、かくのごとき伝説に彩られたダイヤモンドであればこそ、レプリカが作られた。いわく付きの代物は、それだけでコピーを作る価値があったのだ。 レプリカを生んだ時代背景ダイヤモンドのレプリカ作成は18世紀頃から始まると推定されるが、そこにはこの時代に特有の啓蒙の精神というものが窺える。百科全書やリンネの分類法に代表されるように、自然界に存在するありとあらゆるものを把握せんとする理知の探求は、当然、鉱物界にもその触手を伸ばす。石という石の命名・分類作業が行われた。それは合理的に体系化されたものではなかったが、旺盛な知識欲によって、膨大な数の鉱物群の経験的把握が推し進められた[14]。そして経験による知の蓄積は、実態の一目での総覧を求める。世界的に名の知られたダイヤモンドをレプリカというかたちであれ保有するということは、鉱物世界の代表を己の知の支配化に置くことを意味しよう。この時代、自然界に関するさまざまな種類のレプリカ標本が作成されたが、これはこのような自然界の把握=支配を目指す人類の欲の物質的結晶と考えてよいだろう。鉱物の王たるダイヤモンドのレプリカ作成の背後に流れるこの時代の空気を決して見逃すまい。 さらに時代が進んで19世紀になると、鉱物学がいっそうの急速な発展を遂げる。しかし、それはもはや人類の純粋な知識欲が自然界を併呑していくという麗しい図式を表すのではなく、実際に鉱石の需要が高まり、それによってさまざまな鉱物に関する適切な知識が求められたという事実を示している。言うまでもなく、産業革命とそれに伴う工業製品製造の必要性からの鉱業の発展がその背景としてある。鉱物学の隆盛はレプリカ標本の製造をさらに促したに違いない。 加えて、18世紀にはブラジルで、19世紀においては南アフリカでダイヤモンドの大鉱脈の発見があったことをここでもう一度思い返す必要がある。この両度の大発見によって、ダイヤモンドは急速に生産量を増し、一躍、衆人の耳目を集める宝石となった。あらゆる意味で、レプリカを作るに相応しい条件が整いつつあったのだ。 まさにこのような時代の要請に応えるべく、ダイヤモンドのレプリカは作り出された。そしてその購入者は大きく分けると、博物館、大学、新興ブルジョワであったろうと考えられる。この三者もまた時代の息吹を受けている。前の二者に関しては啓蒙精神に基づいた自然科学の発展に、そして新興ブルジョワは再編されつつあった社会構造に結びつく。なかでも、新興ブルジョワが産業革命で蓄えた財によって何に対して購入活動を行ったか、ということは注目に値しよう。人知の自然に対する優越が謳われる中、彼らはダイヤモンド・レプリカをどのような思いで購入したのであろうか。以前は封建的権力・権威の支えなくしては持つことがあたわなかったダイヤモンドに対するブルジョワのコンプレックスたるやいかばかりだったろうか。このようなことを考えるだけで、レプリカをわが手にした彼らの微笑みが見えてくるようである。 いずれにせよ、レプリカの登場によって王侯貴族の独占物であったダイヤモンドは、社会により広くその姿を示すようになった。この現象は、西欧社会の水平化が急速に進んだ18、19世紀の時代の流れともまさに一致する。同時期に成立した博物館という装置が、それまで秘めた場に匿されていたさまざまな物品を公共に披露する機能をも持ち合わせていたこともこれに関連して思い出されよう[15]。このような観点から見れば、レプリカと博物館の誕生も歴史的産物であると言えるかもしれない。 生産量増加に伴って稀少性が相対的に弱められ、さらに水平化が進む社会の中でその稀少性がもはや閉鎖性を意味しなくなったとき、ダイヤモンドの象徴は一変する。かつては根拠のない迷信が流布していたことを思い出すだけでよい。ダイヤモンドの神秘的な力にまつわる話は、その石を実際によく知らないがゆえに過剰に語られたものであったろうし、また数々の石にまつわる呪いの伝説は、むしろ何らかの意図でそれらの価値を高めるために作り上げられたと考えるほうが妥当であろう。ところが、現在、スミソニアン博物館の展示ケースに収められているホープ・ブルーの実物を見て、我が身に呪いが降りかかったと嘆く者はもはやいないであろうし、またそれを模して作られたレプリカに怯える者もいるまい。まさに「魔術からの解放」(Entzauberung der Welt)はダイヤモンドにおいても展開されたのである。 新旧レプリカの製造年代今回、展示に出されたダイヤモンド・レプリカは、新旧の二つのものを対比する形で配置されている。古い方は19世紀後半に作られたものである。それに対して新しい方はここ5年以内ほどに製造されたものである。素材も異なる。古い方はガラス、新しい方はクリスタル製である。当然のことであるがそれらの輝きはまったく異なる。これらを見比べていると、レプリカというものをどのように評価すべきか、ということについても改めて考えさせられる。 実は古い方のダイヤモンドは、来歴の定かならぬ状態で東京大学に眠っているのを発見された。先代の教官たちの買い付け記録も残っていない。口頭で伝わった推測によると、それらは明治末にドイツの有名な鉱物標本製作を手がけたクランツ社(Dr. F. Krantz)によって製造され、同時期に東京大学によって購入されたものであろうということになっている。が、これの検証を行おうにも手掛かりはほとんどない。レプリカとはいえ、その精巧さゆえに本物のダイヤモンドと間違えられて幾度となく盗難の危機に遭い、それによって破壊された外箱には購入時の情報はもはや何一つ残っていない。また、クランツ社の当時の販売用レプリカ目録[16]にも完全に合致する石は載っていないため、上に掲げた推測も実証できない。むしろ目録と現物の間に微妙な差があるだけに、その信憑性がかえって怪しまれるかもしれない。 しかし、その箱の中に収められた個々のダイヤモンドに関する簡潔な記述を示す一枚の紙[図7]に僅かなヒントがあった。紙質や表記の内容から判断するに、おそらくこの紙はレプリカ作成時から残っているものと言えるのだが、この中には、それぞれのレプリカの原型であるダイヤモンドに関する略記が英語で記されている。その記載は、今回の展示に出されていないものも含めて22の石の24点に渡っている。それを以下に示すと、

これらの情報はオリジナルのダイヤモンドに関するものであり、それらを元にして作られたレプリカそのものについてのものではない。しかしながら、この書誌情報を実物のダイヤモンドの歴史と比較することによって、レプリカ製作に関する一つの仮説を立てることが可能となる。その過程は以下の通りである。 一、 少なくともこの略記に記されているよりどの年代よりも後にこれらのレプリカ群が作成されたことは間違いがない。したがって、レプリカ群は少なくともスチュワートの記述に現れる1873年という年以降に作られたことになる。ここに遡る年代の下限が示されたことになる。 二、 次に個々の表記であるが、一つ一つの石の所在に関して、原文の英語では現在形と過去形(あるいは完了形)が区分して使われていることに着目する。過去形の記述は、レプリカ作成時よりも以前の所在を示し、現在形の記述は、オリジナルのダイヤモンドが現在はどこにあるのかということを伝えている。ここにおいて当然注目すべきは、「現在時」の、つまりレプリカ作成時のことである。そこでコーイヌール(再カット後)の記述を見ると、その当時には「ヴィクトリア女王所有」となっている。同女王の在位は1837年から1901年であることから、レプリカ作成の年代の上限は1901年ということになる。 三、さらにもう少し個別に各々のダイヤモンドの変遷を辿ってみる。ピゴットが「今世紀の初めにくじによって売却された」ということから、この「今世紀」はいつなのかという同定作業に入る。すると、ピゴットは1801年にピゴット男爵によってくじで売りに出されたという史実があるため、当レプリカ群が作成された「今世紀」とは19世紀であることがわかる。これによって、年代の上限は1900年と僅かだがさらに狭まる。 四、また、ジャハンギール・シャーに関する記述では、この石が「近年この国にもたらされた」と書かれている。ジャハンギール・シャー1866年に購入されてロンドンにもたらされたことが判明しているから、この事実より「この国」がイギリスであること、さらに言えばレプリカ作成の「現在」が1866年からさほど離れていない、おそらく1870年代であろうことが推定できる。 五、最後に、直接的にはこの紙には記されてはいないが、関連して推測できることを考えてみる。このレプリカ群のリストには、知名度の高いダイヤモンドのほとんどが含まれているのにもかかわらず、現在のわれわれに馴染みのある有名なダイヤモンドのいくつかが欠けている。まず、1905年に南アフリカで発見された史上最大のダイヤモンド原石であるカリナン(Cullinan)[17]を含んでいない。またやはり1893年に南アフリカで発見された史上二番目の大きさを誇ったエクセルシオール(Excelsior)の原石もやはりリストから漏れている。このことから、間接的ではあるが、レプリカの作られた時にはこれらのダイヤモンドが未だ世に知られていなかったこと、つまりレプリカ作成年代の下限が1893年であるとの仮説が立てられる。 以上の事柄から、古いダイヤモンド・レプリカ群は、1873年から1893年の間の時期、さらに言えばおそらく1870年代後半にイギリスにおいて作成されたものであろうという推測がまとめられる[18]。付言すれば、新しい方のレプリカ群は、南ドイツのドナウエッシンゲン(Donaueschingen)にある宝石業者のハンドメイドによって、ごく最近製造されたものである。 真贋を超えて——ダイヤモンド・レプリカの位置づけ新旧のレプリカは、同一のダイヤモンドを模しているのにもかかわらず、その色彩・形状においていくぶん異なっている。そもそも名のみが先行して知れ渡っている石を元にしていて、その原型をレプリカ製作者が必ずしも知っていたわけではなかったためにこの差は生まれたのであろう。例えば今回展示された17種のレプリカの中で、オリジナルのダイヤモンドの所在が知られているものは8点にすぎない。そして原型を直接参照することができないダイヤモンドのレプリカを作成するためには、ある程度の推量を交えねばならなくなる。恵まれているときは写真、それがないときにはスケッチ、最悪の場合には口承や記述からレプリカを作らねばならないこともある[19]。何を参考資料としてレプリカを作成し、またどの程度推量を加えたかによって、その容貌も相当程度異なってくるというものだ。 ここにおいて最後に喚起したいのは、本展覧会の趣旨である「真贋のはざま」というテーマである。ダイヤモンドのレプリカを前にしたとき、われわれにはどのような真贋の議論が行えるのであろうか。オリジナルのダイヤモンドが真であり、レプリカが贋であるという対比はすぐに行える。だが、レプリカだけを問題にしたときに、この二元論は成り立たなくなってしまう。 展示には出されていないが、先に紹介したマッタムのレプリカ(古い方のレプリカ群の中の一つ)を例として挙げてみよう[図8]。これの原型となったダイヤモンドは、1787年にボルネオにおいて発見され、その後、同地のマッタム藩王の下で保管された。だが石の神秘的作用を深く信じた藩王はその石をきわめて厳重にしまい込み、宮殿外に決して持ち出そうとしなかったため、この石の形状に関する情報は風説によってのみ外部に伝えられることになった。そして、ナシの形をしているというその伝聞を元にして、同レプリカは作られたのである。そもそもマッタムは水晶であってダイヤモンドではないという見解すらある。現実が伝説を作り、伝説は憶測を呼び、憶測はレプリカという新しい現実を生んだ。この展開一つをとってみても、もはや真贋の二元論が無意味であることは明白であろう。ここには、ダイヤモンドとレプリカという物質同士の対立、物質と伝聞という対立、真実と憶測という対立、という少なくとも三つの対立関係が絡み合っている。

さらに言えば、レプリカを元にしてさらにレプリカが作られる状況も考えられる。オリジナルから一度レプリカを作成すれば、それを元にすることによって、第二世代のレプリカは必ずしもオリジナルを参照しなくても製作できる(ノイズは生ずるかもしれないが)。贋が真となって、そこから新たな贋を生み出す捻転。特に、今回の展示に出した新しい方のレプリカ群はそのようにして生まれた蓋然性が高い。おそらくは、ダイヤモンドのレプリカを作成するマニュアルのようなものがすでに存在し、それを元にして作られたのであろう。 オリジナルのダイヤモンド、写真、スケッチ、伝聞、文章、レプリカ——、各々のレプリカが作成されるときに用いられた参照形態を系図にして繋いでいくと、一つの大きな時系列のツリーが姿を現すだろう。もちろん、すべての枝葉は始原的にはオリジナルのダイヤモンドに行き着くのであるが、そのオリジナルが持つ属性とはまったく別の次元で、レプリカ作成というある一つの現象が指示・被指示関係をさまざまに展開しながら受け継がれていく体系がそこに見えてくるはずである。真贋の関係はその都度ごとに成立する刹那的な関係にすぎないのであって、コンテクストから独立して普遍的に定められるものではない。むしろ、自己対象化(self-reference)、自己再生産(self-reproduction)、歴史創造(invention of history)などの二元論を超えたテーマでもって、弁証法的にレプリカを論ずる方が適切であろう。そしてこのようなことを認識した上で、もう一度これらの「真のレプリカ」をよく見てみよう。そうするとそこに、レプリカ=複製だからこそ実現できたダイヤモンドの「空想美術館」が浮かび上がってくるに違いない。 |

【註】[1]このように同じ化学的組成でありながら結晶構造が異なるもの同士を「同質異像(多形異像とも)」と呼ぶ。ダイヤモンドの異質異像である黒鉛は、炭素の最も安定した形態である。[本文へ戻る][2]この差は、生成時間や温度、圧力などそれぞれの成立環境の違いに因って生じる。[本文へ戻る] [3]ここの段落にあるデータ数字は、「ダイヤモンド展」展、国立科学博物館、2000年、129頁より。数字は1998年のものである。[本文へ戻る] [4]同上、18頁より。[本文へ戻る] [5]日本語訳は新共同訳による。[本文へ戻る] [6]ただし、ここの日本語訳で「ダイヤモンド」と当てられた語は、もともとのヘブライ語ではyahalomであり、この語が現代のわれわれが呼ぶダイヤモンドに相当するかどうかは未だ意見の一致をみない。しかしこれより数世紀後のヘブライ語においては、yahalomは明らかにダイヤモンドを示すようになる。また、この語の英訳聖書における対応語としてはjadeあるいはadamant stoneが当てられるが、興味深いことに後者は中世においてはダイヤモンドとしばしば同一視された。それはadamantとdiamondの両語とも、その語源を後期ラテン語のadimas(ギリシア語の  より)に持つことに由来する。[本文へ戻る] より)に持つことに由来する。[本文へ戻る][7]『博物誌』の37巻15章参照。この章はすべてがアダマスの説明に充てられている。[本文へ戻る] [8]日本語訳は、大プリニウス『プリニウスの博物誌』(全3巻)中野定雄・中野里美・中野美代訳、雄山閣出版、1986年による(これ以降も同様)。[本文へ戻る] [9]現在、ロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリー蔵。[本文へ戻る] [10]ヨーロッパで記録の残る最古の例として、フランス王シャルル五世(在位1364—1380年)の1379年頃以降の装飾品目録がある。この中で、多くの他の宝石と並んでダイヤモンド一個が記録されている。Robert Maillard ed., Diamonds : myth, magic, and reality, Crown Publishers, Inc., New York, 1980. p.40.参照。[本文へ戻る] [11]『大アルベルトゥスの秘法』(Liber aggregationis sive liber secretorum de virtutibus herbarum, lapidum et animalium quorundam)の第二の書参照。ここに掲げた日本語訳は、立木鷹志『大アルベルトゥスの秘法』、河出書房新社、1999年、49〜50頁より。[本文へ戻る] [12]Robert Maillard ed.,op.cit., p.206.[本文へ戻る] [13]記録に残る最古の事例では、フランス王シャルル七世の寵姫アニエス・ソレル(Agnès Sorel)が、15世紀前半にダイヤモンドを女性として初めて身に付けたとされる。Robert Maillard ed.,op.cit., p.39.[本文へ戻る] [14]例えば18世紀末に書かれた『イタリア紀行』(Italienische Reise)において、ゲーテは自ら訪問する土地ごとの驚くべきほど精緻な鉱物分析を記録している。[本文へ戻る] [15]1793年にルーヴル美術館の前身(Muséum Central des Arts)が王族の独占財産の開放・公開を意図して作られたことを思い出して欲しい。これはまさに社会の水平化を進めたフランス革命の精神に直結している。[本文へ戻る] [16]この目録は、現在も存続するクランツ社よりファクシミリで送付してもらった。[本文へ戻る] [17]この石は1907年にイギリス王家に贈呈されてからは「アフリカの星」(Star of Africa)とも呼ばれるようにもなった。現在もロンドン・タワーで鑑賞することができる。[本文へ戻る] [18]つまり、これまで東京大学で言われてきた、「ドイツのクランツ社製造のものであろう」という推定の可能性は低いということになる。このことの傍証として、クランツ社が当時使用していたラベルが挙げられる。1909年に同社からダイヤモンド・レプリカ九点を購入したウィーン自然史博物館には、それらに添付されていた紙ラベルが残っているが、それはレプリカ一点一点ごとに作られているし、また部分的にドイツ語の手書きである。一方、東京大学が所有している旧ダイヤモンド・レプリカ群に付されていた紙は、全レプリカに関する情報が一枚にまとめられたラベルであるし、またすべて英語で文字がタイプ打ちされている。この差異からも、東京大学のレプリカ群がクランツ社によるものであるという確率はさらに低くなると思われる。[本文へ戻る] [19]Scott Sucher, Famous Diamond Replicas in CZ, Lapidary Journal, Devon, Aug., 2000, pp.53-55.に、ジルコニアを使用したダイヤモンド・レプリカ作成の手順が簡潔にまとめられている。[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |