江戸本郷の加賀屋敷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宮崎 勝美 |

東京大学本郷キャンパスの地にかつて加賀藩の江戸屋敷があったことは、多くの人に知られている。江戸府内外に多数存在した大名江戸屋敷の建築遺構は、わずかな例外を除いて消滅してしまったが、本郷キャンパスには江戸後期に建てられた御守殿門(赤門)が現存し、そのことが大名屋敷の跡地であるという記憶の維持を助けている。藩邸時代の遺構は赤門だけではなく、三四郎池周辺には大名庭園の面影が残っているし、そのほか気をつけて歩いてみるならば、キャンパス外周の石垣など、その痕跡をところどころに見出すことができる。 しかしながら、ここ十数年の間にキャンパス内で相次いで実施された発掘調査は、それらわずかに残る痕跡とは比較にならないほど豊富な歴史情報をわれわれにもたらしてくれた。考古学的調査と並行して文献・絵図史料の調査も進められ、大名屋敷の空間構成と当時の人々の暮らしの実態がかなり詳しく解明されている。以下この節では、加賀藩の屋敷絵図等をもとにして、藩邸の概容を確認しておくことにしたい。

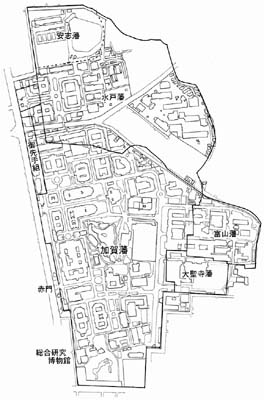

現在の本郷キャンパスは、農学部等のある弥生地区と大型計算機センター等がある浅野地区を合わせると約五六万平方メートル(約一七万坪)に及んでいるが、このすべてが加賀藩邸の跡地というわけではない。当時の切絵図で辺りの様子を見てみよう。 図1は嘉永六(一八五三)年の尾張屋板「小石川・谷中・本郷絵図」(同年再刷本)の一部である。中央に「加賀中納言殿」と記された大きな区画が加賀藩本郷邸である。この切絵図は大名屋敷の場合、上屋敷には家紋を、中屋敷には■、下屋敷には●の印を付けている。「加賀中納言殿」の頭に付いているのは加賀藩前田家の表紋である剣梅鉢紋で、この屋敷が加賀藩の上屋敷であったことを示している。その東(右)隣りに「松平大蔵大輔」・「松平飛騨守」とあるのは、加賀藩の支藩富山藩と大聖寺藩の上屋敷である。いずれも本姓は前田であるが、両家は加賀本藩前田家とともに将軍から松平の称号を与えられていた。

大聖寺藩邸南隣りの「榊原式部大輔」は越後高田藩の中屋敷である。加賀藩邸の北隣りに目を転ずると、水戸藩徳川家の中屋敷(「水戸殿」)、旗本森川家屋敷(「森川金右衛門」)、播磨安志(あんじ)藩下屋敷(「小笠原信濃守」)が続き(1)、西側の通りに面して加賀藩邸に食い込むような形で幕府先手鉄炮組の与力・同心組屋敷の一部(「御先手組」)が配置されている。 以上が幕末期の切絵図に見る本郷キャンパスのかつての姿である。次にこれらの屋敷地を現在の地図上に復元してみよう。図2がそれである。切絵図は近代測量図のような正確さを備えていないので、各屋敷の境界線は加賀藩の屋敷絵図その他によって修正した。 みられるように、キャンパスの中心部はやはり加賀藩の屋敷地に当たる。富山・大聖寺両支藩の上屋敷は附属病院の敷地と大体重なっている。明治期の敷地拡張により高田藩邸の北西隅の一画もキャンパス内に組み込まれている。

弥生地区には水戸藩邸・安志藩邸・森川氏邸があった。本郷地区と弥生地区の間の道路(言問通り)は明治初年に開設された切通し道であり、水戸・加賀両藩邸の屋敷境は本郷地区の中、工学部各棟の間を通っている。先手鉄炮組の組屋敷は、現在の正門の北側本郷通り沿いに当たっている(工学部11号館付近から農学部キャンパスの南西隅まで)。 それぞれの屋敷地はどれくらいの広さだったのであろうか。安政三(一八五六)年時点の坪数をあげておこう(2)。

高田藩中屋敷は、このうち千五百坪前後が現在のキャンパスにかかっている。先手組屋敷は正確な面積は不明であるが、三千数百坪程度と推定される。 ところで富山・大聖寺両藩は、いずれも幕府から上屋敷の敷地を拝領していない。これらは本藩からの借地であった。加賀藩は幕府から計一〇万三八二二坪余の地面を拝領し(他に拝借地・囲込地あり)、その一部を二つの支藩に貸し与えていたのである。富山・大聖寺両藩は寛永一六(一六三九)年に加賀藩三代藩主前田利常が次男利次に十万石、三男利治に七万石を分知して成立した支藩で(大聖寺藩ものちに十万石に高直しされる)、屋敷地も本藩の上屋敷の一部を分与されていたのであるが、そのままの関係が幕末まで存続したのである。 こうした屋敷地所持形態のためもあってか、本支三藩邸は一体のものとして意識されることがあった。江戸時代前期の地図では、加賀本藩のみを書いて両支藩を書き込んでいない例がある。また幕末期になっても、「加賀屋敷」「加州屋敷」などという呼び方が、加賀藩邸だけでなく富山・大聖寺両藩邸を含んだ前田三藩の屋敷地全体を指して使用される場合があるのである。

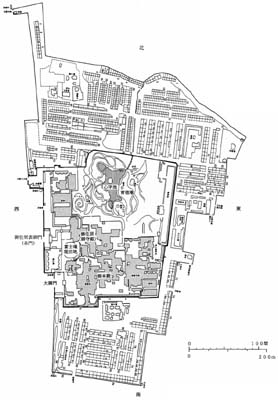

本郷キャンパス内の発掘は一九八四年に本格的に開始され、加賀藩関係の史料・絵図の調査・撮影も同時に進められた。幸いなことに江戸屋敷の絵図は金沢市立図書館(現・同市立玉川図書館)・石川県立郷土資料館(現・石川県立歴史博物館)・石川県立図書館・財団法人前田育徳会尊経閣文庫等に多数伝存しており、その総数は部分図や略図等も含めると二百数十点に及んだ。それらの絵図は、大名江戸屋敷というものの空間構成を把握するのに大変有効な史料となった。 口絵4は、一八四〇年代前半の加賀藩本郷邸を描いた絵図である。正確な測量に基づいて作成された絵図であり、全体に一〇間(一八メートル強)単位の朱筆のメッシュがかけられている。この図とそれをトレースした図3を使って、当時の加賀藩邸の内部構造を確認することにしよう。

屋敷地は前述のように八万八千坪余、南北約五四〇間(約九八〇メートル)・東西約三二〇間(約五八〇メートル)である。絵図全体を一見して、屋敷地が二つのエリアに区分されていることが見てとれよう。中央の大規模な建物群や広い庭園を擁するエリアと、それを取り巻く形で多数の細長い建物を随所に配置しているエリアである。前者は藩邸の中枢部分であり、藩主を中心とする諸儀礼や江戸藩庁としての政務が執行される表向きの殿舎、藩主とその家族、それに仕える奥女中らが居住する奥向きの殿舎、それらに付随する庭園や馬場等が含まれている。これは近年「御殿空間」と呼ばれている。これに対して後者は多数の江戸詰め藩士らが起居する生活空間で、こちらは「詰人空間」と呼ばれている(3)。 加賀藩本郷邸は、この「御殿空間」「詰人空間」の二重構造がはっきり見て取れる、わかりやすい空間構成をなしている。他藩の上屋敷においてもこの二重構造は存在するのだが、多くの場合敷地に余裕がないために「御殿空間」が屋敷の大半を占めてしまっており、一定のエリアをもった「詰人空間」を見つけにくい。加賀藩本郷邸は屋敷地の規模が大きいため、「詰人空間」が比較的広く取られていたのである。

邸内をもう少し詳しく見ていこう。屋敷の西辺やや南寄りにある「大御門」が、本郷邸の表門である(現在の理学部2号館付近)。この門を入った中に藩邸の中心「御本殿」がある。 この絵図が描かれた当時の藩主は十三代前田斉泰であり、その正室が十一代将軍家斉の息女溶姫である。溶姫は文政一〇(一八二七)年に本郷邸に入輿している。その際に新築された住居は「御本殿」から独立して、その北西側に建てられている。この当時は「御住居」であるが、のちにより格式の高い「御守殿」と呼ばれるようになる。 絵図中の「御住居表御門」が現在の赤門である。ただしその位置は、明治三六(一九〇三)年のキャンパス拡張の際、一五メートルほど西に移されている。 「御住居表御門」を入って右側の「富士権現旧地」は、加賀藩邸以前の時期にこの地にあった富士権現社(駒込に遷座、現在の本駒込五丁目富士神社)跡地の小山で、通常は「富士山」と呼ばれていた。この山は明治以降には椿山と呼ばれるようになるが、徐々に削られていき、現在の経済学部の校舎の建築(一九六四年着工)によって完全に消滅した。 「御殿空間」のうち殿舎群が占めるのは半分強の部分であり、残りのスペースには広大な庭園と馬場等が配置されていた。庭園は心字池(現在の三四郎池)を中心にした池泉回遊式庭園であり、育徳園と名づけられていた。資料1は幕末期の育徳園を東側から俯瞰する構図で描いた絵である。この絵にも屋敷絵図にも、池の周囲にいくつかの亭(あずまや)が描かれているが、そのひとつ「カラカサ御亭」の敷石が三四郎池の南畔に現存している。 「御殿空間」の北東隅には藩主のための馬場が設けられている。これは現在の御殿下グラウンドに当たる。この一帯にはこの屋敷絵図の少し前、享和二(一八〇二)年から文政八(一八二五)年頃までの二十数年間、「梅之御殿」と呼ばれる元藩主夫人の隠居屋敷が存在した。一九八六〜八八年の発掘調査(御殿下記念館地点)で、多数の整然とした礎石列が検出された御殿である。 以上の「御殿空間」に対して「詰人空間」は、区画の細かい建物が数多く配置されている。屋敷南辺(現在の春日通り沿い)から南東部(龍岡門付近)にかけて外周に沿って建てられている表長屋は、外側に窓をもたない、いわゆる「盲長屋」であった。長屋群は屋敷の内側に多数建て並べられているものを含めて、「御貸小屋」と呼ばれていた。総計二、三千人に及ぶ江戸詰め藩士や中間・小者などの武家奉公人の多くは、これらの長屋に単身で居住していた。「御貸小屋」は一棟ごとに「御厩前壱番」「与力町弐番」などという名前が付けられている。家老クラスの重臣たちも、多数の従者とともにではあるが、同じく「小屋」と呼ばれる住居に住んでいたのである。 このほか「詰人空間」には、作事方役所や割場・会所などといった役所の建物、土蔵群、「加賀鳶」として知られる火消人足の詰所、その他様々な施設が配置されている。屋敷北寄りには屋敷神としての鎮守社や罪人を収容する牢屋なども置かれている。

幕末期の加賀藩は、右にみた本郷邸以外に次の三邸を所持していた。

屋敷数はむしろ少ない部類に入るが、下屋敷平尾邸は諸藩江戸屋敷の中でも最大級の規模を誇っている。この屋敷は藩主やその家族、他大名らを招いた際の遊興・保養の場であり、上屋敷に竹木・野菜などを供給するためにも利用されていた。八万八千坪余の本郷邸もそうであるが、他藩に比べると余裕のある空間利用が可能であったと考えられる。 加賀藩江戸屋敷が本郷邸以下四か所になったのは、天和三(一六八三)年のことである。それ以前の状況は、図4を参照していただきたい。上屋敷ははじめ江戸城に近い辰口(たつのくち)に与えられ、明暦の大火(一六五七年)以後、筋違橋(すじかいばし)(神田)近くに移されるが、この屋敷も天和二年暮の大火で焼失して、その翌年から、それまで下屋敷であった本郷邸が上屋敷に改められた。

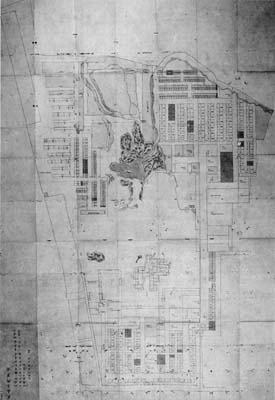

本郷邸の拝領は正確な時期がわかっておらず、大坂の陣の後、元和二〜三(一六一六〜七)年のこととされている。その後しばらくは放置され、寛永三(一六二六)年頃になってようやく周囲を木柵で囲んだとする史料がある。この前後の正確な経過は不明であるが、寛永六(一六二九)年四月、三代藩主利常が将軍家光と大御所秀忠を招く(将軍御成)に当たって豪奢な御成御殿や数寄屋を新築し、育徳園を整備したのが本格的な大名屋敷としての本郷邸の起原といってよいであろう。この時の御成の準備は藩を挙げて前年から進められ、国元はもちろん大坂など各地から、将軍らをもてなすための様々な物資が江戸本郷邸に集められた。一九八四〜八七年に行われた附属病院中央診療棟地点の発掘調査では、池状の遺構から多量の膳・箸・かわらけ等が出土したが、「寛永六年」と記された木札を伴なっていたため、この時の御成に関係する遺物と判断されている。 この御成のあとも本郷邸は下屋敷のままであったが、上屋敷である辰口邸は敷地が狭く、その補助邸として利用されていた。さらに三代利常は寛永一六(一六三九)年に家督を嫡子光高に譲って致仕すると、本郷邸を自らの居所とした。そのような事情もあって、下屋敷とはいえ、相当規模の殿舎群と多数の藩士住居が建てられていたと考えられる。構内遺跡の発掘では、この下屋敷時代の遺構も各地点で検出されている。前述の通り本郷邸の屋敷絵図は数多く残っているのだが、残念ながらこの時期の絵図は一点も現存していない。屋敷絵図のうち最古のものが、図5の元禄元(一六八八)年図なのである。これは天和三(一六八三)年に上屋敷に改められた後、邸内が全面的に整備されていく過程(本郷邸も大火で焼失)を表現している絵図である。これ以前の本郷邸については絵図だけでなく他の文献史料も乏しく、その様相がほとんどわかっていない。構内遺跡の発掘成果によってその解明が期待されるところである。

加賀藩前田家は表高百二万五千石、いうまでもなく最大の大名であり、その江戸藩邸も並外れた規模を有していた。これをもって藩邸のモデルとするのは適当ではないが、本郷邸の発掘調査とそれに伴なって進められた文献・絵図史料の調査・研究は、それまであまり注目されていなかった江戸藩邸の空間・社会構造の特質を考えるのに大変有益であった。社会構造に関してひとつだけ触れておくと、江戸藩邸は、参勤交代制と大名妻子江戸居住制の所産であり、その本質は大名とその妻子の江戸住居であったが、藩邸内にはきわめて多様な階層の人々が居住し、出入りしていた。江戸詰め藩士に随従する武家奉公人は、国元や江戸近郊の村落、あるいは江戸市中で雇用された者たちであったし、藩邸の日常生活は、江戸市中の商職人や近郊村落の農民ら多くの出入り層によって維持されていた。また前田家のような大大名の場合、将軍や親藩藩主の娘を正室に迎えるのが通例であるが(図6)、その場合輿入れする夫人は実家から多数の付人・付女中を伴なって来た。それらの人々は身分的には元の主家に属したまま、加賀藩邸の中に居住していた。おそらくは元の生活様式をそのまま持ち込んでいたとみられよう。今後も続くであろう構内遺跡の発掘調査では、それら藩邸内の多様で階層性のある社会構造がよりいっそう明らかにされていくものと思われる。 図6 加賀藩歴代藩主表(『東京大学構内の遺跡 山上会館・御殿下記念館地点』より転載。一部改変)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【註】1 安志藩邸は、実際にはこれより以前に相対替によって水戸藩邸に囲い込まれている。[本文へ戻る]2 『諸向地面取調書』一〜三(内閣文庫所蔵史籍叢刊14〜16、汲古書院、一九八二年)[本文へ戻る] 3 吉田伸之「近世の城下町・江戸から金沢へ」(『週刊朝日百科日本の歴史別冊歴史の読み方2都市と景観の読み方』、朝日新聞社、一九八八年所収、のち『巨大城下町江戸の分節構造』、一九九九年、山川出版社に収録)[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |

女:(龍、真龍院)

女:(龍、真龍院)