テル・サラサート第二号丘の土器は語るウバイドからガウラへ |

|

小泉 龍人 東京大学東洋文化研究所 |

|

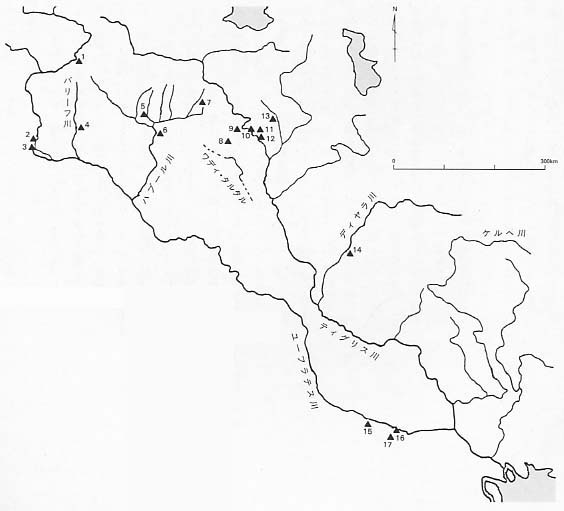

イラク北部に位置するテル・サラサート遺跡第二号丘の発掘調査では、北方ウバイド期からガウラ期にかけての物質文化が明らかにされた。ここでは、見つかった土器を出土層位の古い順に解説し、ウバイド式土器からガウラ式土器への変遷過程を辿ってみる。紀元前五千年紀の初頭から約一千年間続いたウバイド土器は、次第にその技法を変えながらガウラ土器へと継承されていった。土器のつくり方、器形や文様のパターンなどを個別に観察していくと、時間的な変遷、空間分布上の微妙な差異が浮き彫りになってくる。サラサート遺跡を中心にして北シリアから北メソポタミアも見据えながら[挿図1]、こういった土器に現れた様々な変化を社会のうねりの一部として見つめ直していきたい。つまり、土器という文化要素から、社会構造のどのような側面を切り込んでいけるのかを試論していくのが本稿の目的である。

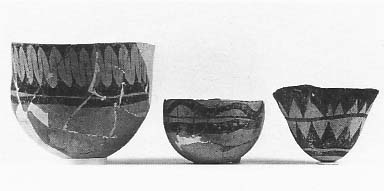

[201]は、容器端部がほぼ直角に屈曲して短い頚部を形成し、頚部内側が蓋受け用の鍔として機能していた壺で、完形品である。頚部内側には垂直方向の穿孔が計四カ所に等間隔であけられている。輪積みと回転台を併用した成形により、大きさの割には器壁が薄く仕上がっていて、口縁部から上胴部にかけては回転台を使用した痕跡が明瞭に残っている。滑らかな球状の胴部はやや歪んだ丸底にいたる。浅黄色スリップ(化粧土)がけの上から、口頚部と上胴部に水平帯状文と線文が全周し、その間に菱形文が配置され、同文様の内側は斜格子文で埋められている。ほぼ水平を保ちながら外器面に横走する帯状文は、回転台の使用が想像される。また、下胴部には幅の狭い帯状文が雑に容器を一周している。いずれの彩文も黒褐色を呈する。 [202]は、体部から口縁部にかけて外側に向かって直線的に立ち上がる鉢で、丸底の一部を欠失する。成形技法には輪積みと回転台が併用されている。文様構成としては、にぶい黄褐色スリップの上に黒褐色の水平帯状文と線文が口縁部から体部上位にかけて塗彩され、その間に同色の斜格子文が一定の間隔で四カ所に配置されている。底部直上には黒褐色の幅の狭い水平帯状文が全周しているが、[201]の帯状文に比べると回転台を使った丁寧な描き方である。 [203]は、やや長めの頚部が真っ直ぐにのびる球状壺で、完形品である。球状の胴部は滑らかに丸底へとつながる。にぶい黄褐色スリップの上に口頚部全体が暗赤褐色に塗彩され、同色の水平帯状文が胴部中位に施文される。両者の間には内側を斜格子文で埋めた平行四辺形文が暗赤褐色で描かれている。 サラサート遺跡のウバイド前期に目立った器形としては、[203]のように頚部径が小さく、容器の端部(口頚部)がやや長めに屈曲した球状壺がある。この球状壺の一変化形態であるフラスコ状にずんぐりした胴部をもつ壺も、やはりウバイド前期に頻出している。それに対して、頚部の短い球状壺はウバイド期に一貫して現れている。こういったサラサート遺跡で読みとれる土器の器形上の諸傾向は、他のウバイド期の遺跡でも看取されている。また、[202]に代表されるように、容器の底部直上においてほぼ水平に全周している帯状文は、北方ウバイド前期あるいは南方ウバイド3期に特有の文様形態であり、壺や鉢など複数の器種で観察されている[Koizumi 1993]。さらに、水平帯状文に挟まれた文様帯に幾何学文が施される構成は、ウバイド期全般を通じて見られる特徴であり、とくに前期には比較的細かい意匠が際だっている。 ウバイド土器の表面、とくに内器面を観察すると、微細な亀裂がところどころに横走していることがある。これは、土器を成形する際に紐状の粘土を数段積んだ痕跡である。粘土紐は大体において水平に積まれており、輪状の粘土紐が何段か積み上げられていく輪積み技法で成形されたと想像される。粘土紐の接合部はナデあるいはハケ目によってきれいにならされるのが普通であるが、なかには整形が徹底せず接合部があまくなっている場合もあり、観察者の眼に触れることとなる。容器のかたちが大きくなればなるほど、ある程度の高さまで粘土紐を積んだところで一旦乾燥させる必要が生じる。そこで、途中の作業停止面における接合部はとくに念入りに整形され、棒状の工具でタタキ整形されることもある。 また、サラサートや、カシュカショク、ハマーム・アル・トゥルクマンなどで見つかった鉢器形の口縁部から体部上位にかけて、あるいは壺器形の口頚部に、間隔の非常に狭い水平の線条痕が頻繁に観察される[Koizumi 1993]。これは、ウバイド土器づくりの技法に関して、容器成形の最終段階に回転台の上で作業がおこなわれたことを如実に物語っている。この時期は、高速ロクロ回転による水挽き成形はまだおこなわれていなかったが、粘土紐を輪積みにしたあとに回転力を利用して容器のかたちを丁寧に整えていく成形技術が広く普及していた。高速回転ロクロの登場を待たずに高度な成形技術がすでに確立されていたといえる。サラサート遺跡のウバイド土器の場合も、粘土紐の輪積みされた容器の祖形が、回転台の上で最終的なかたちに成形されたと推測される。 なお、粘土という素材をうまく崩れないように高く積み上げていく技術は、こうした土器づくりに限らず、泥壁の建築技法にも共通点がうかがえる。土器が発明されるよりも数千年も前から、西アジアの人々はタウフという泥壁を築き上げる技術を習得していた。練土を一段積んでは乾かし、天日にさらして堅くなってから再び一段積み上げる作業を繰り返すというタウフ建築の知識は、のちの土器づくりにおける輪積み技法に活かされていったとも推察できよう。土器の起源に関しては諸説あるが、生活に密着していた建築技術が同じ素材を使った容器の成形に応用され、同時に、既知の白色容器の焼成技術などが土器焼成に大きな影響を与えた[三宅一九九五]と想定される。 土器製作は、成形や焼成などの技術的な予備知識が累積していくだけでは発芽せず、何らかの需要が引き金となったことは十分に推測できる。土器づくりの開花を促した刺激として様々な動因が仮定できるが、ここでは収穫した資源を貯蔵するという社会的需要を指摘しておきたい。資源の貯蔵は、その後に継起する諸行為、つまり食糧物資を集団内に再分配したり、外部との交換財に利用するといった社会的活動を想起させる。そこには、食糧資源の再分配によって集落内での成員間の紐帯関係を維持したり、あるいは共同体内の様々なストレスを軽減したり、さらには食糧としてだけではなく、等価交換の財に昇華した資源が適宜フローされていった可能性がある。そして、財を収納していた容器としての土器そのものが、次第に交換財として活用されるようになっていったとも考えられる。土器の出現契機をめぐる解釈には、今後の社会構造的な視座からの検証が待たれる。 西アジアの新石器時代において初現した土器はいずれも貯蔵用であり、煮沸用土器は大分遅れて登場していった。例えばアムーク平原では、アムークA・Bといった土器新石器時代の初期には暗色磨研土器が中心で、貯蔵を目的とする容器が大部分を占めていた。アムークCになって明確に調理用の容器として認定できる土器が台頭してくる[Braidwood 1960]。類似した状況は、イラン南西部のガンジ・ダレ遺跡でもうかがえる。レヴェルDで初現した土製容器は貯蔵用の目的をもっていて、容器の据え置かれた空間も細かく仕切られた地下貯蔵庫として捉えられている[Smith 1990]。煮沸用よりも貯蔵用の土器(土製容器)が必要とされた原因には、西アジアはパンを中心とする粉食文化圏に属するという食形態上の説明が古くからなされてきている。他方、煮沸用の土器が遅れて普及するのは、生業経済的な理由からではなく、何らかの社会的背景によるのかもしれない。先土器新石器時代の終末には本格的な農耕・牧畜の生業形態がすでに整っていた。したがって、貯蔵用土器の出現にかなり遅れる煮沸用土器の登場を生業面から直接的に説き明かすのは難しく、ここでも社会的側面からの原因説明の道が残されている。 中長期の保存を追求した食糧加工品の開発、貯蔵により低下していく食糧の味覚の改善、限られた摂取量での栄養価の向上など、食糧をいかにして有効利用していったらよいのかという社会的要求に応える方策のひとつとして、土器による煮沸行為が注目されていったのではなかろうか。もちろん煮沸用土器の登場以前に、様々な代用品によって煮沸そのものがおこなわれていたことは推測されるが、土器をはじめて採用したという点は評価するべきであろう。煮沸用の容器に土器を選択する利点としては、一度にまとまった数を製造でき、連続使用の耐久性に優れ、移動や収納さらには補修が容易であるといったところが思いつく。やがて、煮沸用土器の発明を含めた数々の工夫が上述の社会的要求を満たしていった結果、共同体全体の資産向上が促進され、増加した社会余剰は生業以外の社会的活動にさらに投資されていったと思われる。生産余剰としての食糧が社会余剰としての財に昇華し、今度はこの余剰が多様なサーヴィスとして共同体内部に再分配されていった図式が想像される。 さて、話をウバイド期に戻して、サラサートで見つかった土器の胎土を観察してみよう。いずれも植物繊維質を多量に含んでおり、おそらく収穫したあとのムギ類の茎が切り藁(スサ)状になって粘土に混ぜられたと思われる。一般的に、スサや石灰砕片などの鉱物粒を粘土に混入することによって、高い温度で土器を焼成することが可能になり、土器の耐久性も向上していった。ウバイド期の各遺跡を管見すると、流域や時期の違いによって微妙に胎土の混和材が異なる。ユーフラテス川上流域より以西では、胎土にはスサはほとんど混ぜられず、石灰粒が目立っているのに対して、バリーフ川以東の地域では、スサと石灰粒を一緒に混ぜた様子が顕著にうかがえる。この傾向は、北方ウバイド後期において北東シリアから北メソポタミアにかけての広い範囲で観察されている[Koizumi 1993]。 この混和材の違いは、ウバイド社会における地域差として捉えることができ、新石器時代における混和材の分布差と比較すると興味深い。土器新石器時代のユーフラテス上流域では、スサを多量に含有した焼成温度の低い土器が普及しており、北メソポタミアから北東シリアにかけて展開していたハッスーナ土器の系統と共通している。一方、同時代のユーフラテス上流域よりも西側の地域では、逆に鉱物粒の混和された暗色磨研土器が主体となっており、好対照の分布差を示している。そしてウバイド期になると、ユーフラテス上流域を含めた西方の地域では、石灰粒などの鉱物混和材が主流となってくる。つまり、時代の違いにより、同一地域でも土器製作技術が大きく変わるわけであり、その背景には資源利用を制約する生態学的な要因よりも、生産体制の地域的な敷衍を促進あるいは規制する社会的な要因が想定される。換言すれば、土器工人集団による生産体制が、流域(水系)別の地域圏を単位とした社会的領域に制限されていたといえよう[1]。

[204]は、容器端部が垂直にのびた半球状を呈する鉢で、口縁部から底部にかけて約二分の一周を欠失する。体部中位から口縁部にかけて緩く外反気味に立ち上がる。体部中位は稜を形成せず、以下滑らかに内彎カーブを描いて丸底にいたる。明黄褐色スリップの上には、黒色彩文の塗り残しの部分で横走ジグザグ文が体部上位に表現されている。直下の体部中位には黒色の水平帯状文が全周している。 [205]も、端部が真っ直ぐ立ち上がった半球状鉢で、約四分の一周を欠失する。口縁部から体部をへて丸底にいたるまで滑らかなカーブを描く。灰黄色スリップの上から黒褐色彩文が施されている。体部上位の水平線文で区画された文様帯には幅の広い波形文が全周し、直下の体部中位には幅の広い水平帯状文が横走している。施文の際に垂れ落ちた顔料が、数カ所に斑点状に付着している。 [206]は、容器断面がS字状を呈するゴブレットで、ほぼ完形品である。口縁部から体部中位にかけては緩やかな外反カーブを描き、体部中位から底部にかけては緩い内彎カーブを描く。底部はやや尖底気味の丸底を形成する。器面上には灰白色スリップの上にオリーブ黒色の彩文が塗られ、段違いの三角形文が塗り残しによって表現されている。底部直上にも塗り残し技法による水平帯状文が表現されている。 ウバイド後期になると、サラサートでは、北メソポタミアや北シリアで共通した傾向が一層色濃く現れてくる。まず器形に関して、[204]のように体部がやや外反気味に立ち上がって先細り口縁を形成し、外器面上に単位の大きい幾何学文様が彩色された半球状鉢が目立ってくる。また、[206]に代表されるゴブレット状の器形は、ウバイド前期の頃には器高の低いややずんぐりしたベル状鉢(Bell-shaped bowl)が主流であったが、ウバイド後期になると器高も少し高めにすらりとしたカップ状容器(Cup-like vessel)が普及してくる[Akkermans 1988; Koizumi 1993]。他に、壺器形では、頚部が短くなると同時に頚部径が比較的大きくなる。半球状鉢やカップ状容器、ビーカー、短頚球状壺などの類似した器形が広く流行する点は北方ウバイド後期の顕著な特徴である。ケズリ整形により薄く仕上がった容器下半部や、焼きむらのないほとんど均一に堅く焼き締まった胎土には、高度な土器製作技術が集約されている。その背景には、本格的な土器焼成窯における熟練された温度管理の妙技や、特定の規格の作品を目指した生産体制がうかがえよう。 [205]の半球状鉢に塗彩された波形文は、ウバイド土器を代表する文様のひとつで、地域の垣根を飛び越えて観察されている。文様の単純化・粗雑化が南北両地域のウバイド後期に浸透し、精緻な筆遣いの様々な意匠が、大胆な柄の幾何学文へと変化していった。この文様の簡略化は、多くの器形において発露している。同時に、北方ウバイド後期の彩文形態における明白な変化としては、ネガティヴ文の導入も見逃せない。壺器形の胴部外面、鉢器形の体部外面やときには内面に、ほぼ全体を覆いながら顔料を塗彩し、塗り残した部分で図柄を表現するネガティヴ技法である。南メソポタミアにおいて、エリドゥのウバイド2期やハッジ・ムハンマドで顕著に見られたネガティヴ文様は[Safar et al. 1981]、北メソポタミアではウバイド後期に本格的に流行したのち、後続のガウラ期あるいはポスト・ウバイド期には全く姿を見せなくなってしまう。 こういった変化のなかにも、旧来の伝統はしっかりと残っている。輪積みと回転台を併用した成形技術や、水平帯状文の施文技術、さらには、粗雑化したとはいえ、水平帯状文や線文で区切った文様帯のなかに幾何学文様を埋めていくという描き順などには大きな変更は認められない。一貫したウバイド土器製作の伝統が、北方ウバイド後期になっても様々な技術的側面において継承されていったと考えられる。 紀元前五千年紀は、南方ウバイド文化が南西イラン、北メソポタミア、北シリア、南東アナトリアなどの広範な地域に波及した時期として位置づけられ、とくに五千年紀後半の北方ウバイド後期には、同内容の物質文化が画一的に拡散していった。かくも広大な地域に同質の文化が展開したのは、このウバイド文化が人類史上はじめてであったといえる。生態学的な環境が多岐に渡る西アジア各地では、相異なる生業戦略が各々採用されていたことは想像に難くない。北メソポタミアや北シリアでは天水農耕により経済基盤が支えられ、他方、南メソポタミアでは潅漑農耕に拠るといった大局的な見地からでは、もはや生業を十分に語り尽くすことはできない。多様な生業経済に立脚しながらも均質な文化が浸透していった状況では、その社会構造において経済基盤とは異質の連結定理が予想される。現況では、各流域における埋葬儀礼の共通点などを勘案して、ウバイド社会の求心力として宗教的ネットワークのような紐帯関係を仮想している[小泉一九九七]。

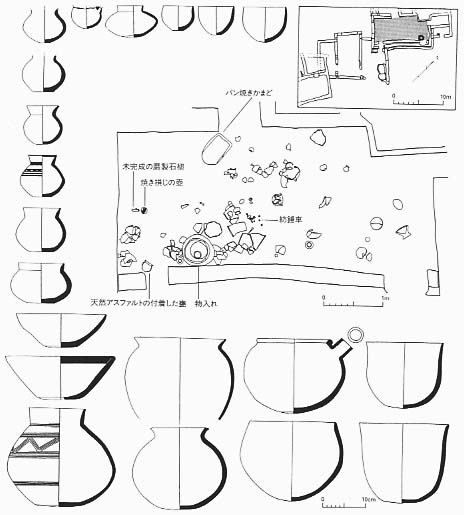

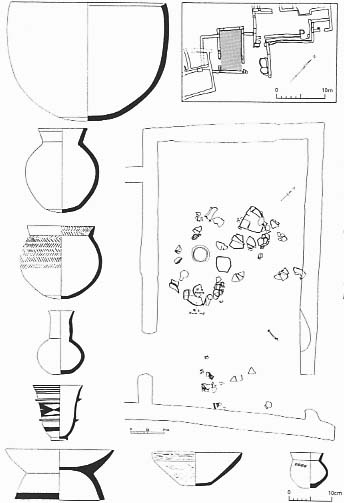

[207]は、体部から端部にかけて真っ直ぐに開く鉢で、ほぼ完形品である。口縁部は先細りにのび、直線的な体部のラインは平底にいたる。内器面の口縁部直下には三単位の扇形文が黒褐色で描かれ、二カ所に対置されている。 [208]は、やや長めに屈曲した容器端部が外傾しながら直線的にのびる頚部を形成し、口縁部が鍔のように突き出した球状壺で、口縁部から底部にかけて約五分の一を欠失する。滑らかな内彎カーブを描く胴部はやや丸味を帯びた平底につながる。彩文は施されておらず、器表面は雑な仕上げになっている。 [209]は、容器端部が短く屈曲した球状壺で、ほぼ完形品である。口縁部は先細りで、滑らかな内彎カーブを描く胴部はやや丸味を帯びた平底へとつながる。内器面の口頚部と、外器面の頚部直下から胴部中位にかけて、羽状の刻線文が施されている。各々長さ一センチ強の刻線文が水平の文様帯に羽状配置され、綾杉文が交互に並べられたような文様構成になっている。 [210]は、体部が半球状を呈する大型の鉢で、口縁部から底部にかけて約二分の一を欠失する。口唇部は面取りされて凹みが形成されている。口縁部以下は滑らかな内彎カーブを描きながら丸味を帯びた平底にいたる。彩文や刻文などの装飾は施されていない。 [211]は、容器端部が短く屈曲した小形の短頚球状壺で、ほぼ完形品である。球状の胴部は丸底へとつながる。器表面はやや雑に仕上がっている。 [208][209][210]は、VIIb層の部屋Q-R・1から一括出土した土器群の一部である。この部屋からは他に高台付きゴブレット、長頚壺、短脚高坏など、他の部屋では類似品の見ない特殊な器形が集中している[挿図2]。Q-R・1の床面には泥の上塗りの上に藁が敷かれており、部屋中央には平面プランが楕円形を呈する炉が設置されていた。長頚壺の底面には十字の刻線が印されており、陶工印ではないかと想像されている[Egami 1958]。こうした状況証拠を整理すると、Q-R・1は実際の作業場という空間利用だけでなく、何らかの儀式、例えば土器づくりに関する祭儀がとりおこなわれた可能性もありそうだ。ただ、祭壇や具体的な祭具などが見つかっていないので、あくまでも推論の域を出ないことはたしかであるものの、こうした特殊な土器の器種構成は、非日常的なハレの行為を予感させるものがある。 ウバイド終末期になると、従来の器形が踏襲されながらも時期的な変化が看取される。[208]のように、襟首状の頚部と鍔状に突出した口縁部をもつ球状壺が、サラサートをはじめとした遺跡で広く確認されている。それまでこの器形の胴部中位には稜が形成され、幾何学文様が施文されていたが、北方ウバイド終末期になると胴部の稜がとれて無文化が進行してくる。器表面は概して粗雑な仕上げになってくるのも、多くの遺跡に共通した技法上の特徴である[Koizumi 1993]。また、北方ウバイド前期・後期にはほとんど見られなかった高坏が流行しはじめ、短脚系統がサラサートVIIb層やガウラXII層、さらにはウルのウバイドIII層といった南北を通じたウバイド終末期に集中して現れてくる[Tobler 1950; Woolley 1955]。なお、長脚系統の高坏は、ガウラIX層やガライ・レシュII-IV層といったガウラ期後半になって初現してくる[Tobler 1950; Lloyd 1940]。さらに、文様では各器種において、彩文の無文化が目立ちはじめてくる。

製作技法の点では、ウバイド前期・後期の場合とは異なり、容器の表面に胎土と同色のスリップがかけられた土器が減ってくる。ケズリのあとナデ整形で表面調整がおこなわれるが、やや雑な仕上がりのものが目立っている。つまり、北方ウバイド終末期は、整形技術においても簡略化の途を辿っていることが読みとれる。そこでは専門分業として確立されていた土器づくりの社会的関心が相対的に低下し、その代わりに他の活動に社会余剰が投入されていったと想像される[2]。集落を取り囲む周壁や共同体が一括管理する神殿、倉庫の造営など、共同体の多くの構成員が巻き込まれる公共事業が徐々に増長していき、こうした都市化の波に逆らうことなく土器製作技術の合理化が進んだと考えられる。この土器製作上の合理化は、コスト削減や効率性の追及といった点で、ウルク後期以降に位置づけられる土器大量生産の土壌を形成していったと推察されよう。

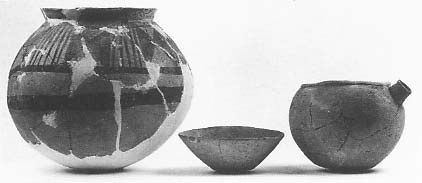

[212]は、容器端部が短く屈曲した短頚球状壺で、上胴部から底部にかけて約二分の一を欠失する。土器棺として使用され、中には一体の幼児が埋葬されていた。土器の頚部には等間隔で四カ所にほぼ水平な孔が穿たれており、容器に何らかの蓋をするときの紐通しとして使われたと想像される。頚部直下の水平線文と胴部中位の水平帯状文の間に蝶々文様が等間隔で六カ所に配置され、同文様帯の隙間には平行直線文が数本縦走している。胴部下位には幅の広い水平帯状文が全周している。いずれも赤黒色に塗彩されている。 [213]は、体部から容器端部にかけて真っ直ぐに立ち上がる鉢で、ほぼ完形品である。直線的なラインの体部は、一定の器厚を保ちながらやや丸味を帯びた平底へとつながり、無文で・ある。・ [214]は、容器端部がわずかに屈曲し、肩部に注口がつけられた [215]は、端部が屈曲して直線的な頚部を形成した球状壺で、ほぼ完形品である。口縁部は先細り状に立ち上がり、頚部以下滑らかな内彎カーブを描くラインはやや丸味を帯びた平底にいたる。胴部上位に水平な五条の櫛描文が二段刻まれ、その間に同一工具による櫛描文がジグザグ状に施されている。他に五条の櫛描文が頚部に施文され、別工具による四条の櫛描文が胴部下位に刻まれている。頚部の櫛描文は、上胴部の文様と同単位で、おそらく同一の櫛状工具によって施文されたと思われるが、施文部位の制約により工具端の器面上の作業幅が狭くなっている。 [216]は、端部が屈曲した球状壺の完形品であるが、かたちは歪んでいる。全体的にオリーブ黄色の色調を呈し、土器焼成窯のなかで過度に被熱したために変形したと思われる。 [213][214][215][216]は、部屋Q-R・5から一括出土した土器群で、他にも多くの完形品が床面上から見つかっている[挿図3]。部屋のなかには、パン焼きカマドや備え付けの物入れが設置されており、土器以外には、紡錘車、石錘、鎌刃などが出土している。部屋の隅からは未焼成の甕と壺が見つかっていて、[216]のような過度に焼成されてかたちが変形した土器も出土している。また、天然アスファルトが内面に分厚く付着した粗製の甕や、未完成の有孔磨製石槌も共伴出土している。こうした多くの未完成品や失敗品、補修用材が出土している状況から、部屋Q・R・5は共同の作業場として利用されたと考えられている[Egami 1958]。具体的な作業内容としては土器づくりが最も有力視されるが、土器焼成施設が部屋の中や近隣に位置していない、土器づくりの工具がとくに発見されていないといった点から、土器などの製作よりも、むしろ土器をはじめとした製品の修理場としての可能性を指摘しておきたい。未焼成の段階で壊れてしまった土器の修理や、焼成された土器が使用中に破損した場合の修復といった作業が想像されよう。

サラサート遺跡で出土した上記の土器群は、ガウラ期と呼ばれる北方ウバイド期に後続する時期に帰属する。「ガウラ」とは、南メソポタミアのウルク期に時期併行し、北メソポタミアのティグリス上流域を中心にして展開していたエンティティ(考古学的資料のかたまり)の呼称である。また、ガウラ期は、北シリアのポスト・ウバイド期にも時期併行している。現況では、南方編年を基準にしてウルク文化の社会的枠組みのなかで「ガウラ」が捉えられているが、物質文化上の数々の差異を重視する立場に拠れば、別個の文化として位置づけることもできる。同様の文化解釈は「ポスト・ウバイド」に関しても適用される。本稿では、物質文化の比較検討という資料操作の観点に立ち、サラサート遺跡に発現した該当文化をウルクではなく、ガウラと呼ぶことにしている。 ガウラ期前半の特徴としては、注口土器の器形変化が指摘される。容器端部の屈曲して頚部形成された壺器形が、北方ウバイド期を通じて普及していた。そして、北方ウバイド終末期頃になると容器端部の屈曲部が短頚化し、ガウラ期前半には無頚化した壺、つまり、サラサート出土の[2147]のような 同時に、焼き損じやでき損ない、均整美に劣る扁平な印象の強い器形や、器表面が粗く仕上がった土器が目立ってくる。その社会的背景には、北方ウバイド終末期に端を発した、土器づくりという専業工芸の占める社会的地位の低下が予想される。ガウラ(ポスト・ウバイド)期になると、胎土中の混和材として用いられていた石灰砕片の粒径が極端に粗くなり、精緻な鉱物粒を意図的に混入していたウバイド土器に比べると、明らかに作業上の手抜きが認められる。また、北方ウバイド後期以降の特徴であるケズリ整形により器壁を薄く仕上げる指向が弱まり、ガウラ期の土器は概して厚めの器壁と扁平な容姿を印象づけている。さらに、器表面上のスリップがけがほとんど姿を消すのもガウラ(ポスト・ウバイド)期の特徴である。表面調整の段階でも北方ウバイド終末期以降の粗雑化が一段と目立ってくる。器面整形が簡略化されたことにより、作業工程上の前段階に仕上げられた回転台上での成形がはっきりと観察される。ウバイド期の表面調整では、スリップがけにより覆われることの多かった成形痕が、整形工程の省略化により浮き彫りになったといえよう。 さらに、内器面の底部に径一センチ前後の指オサエ痕があり、そこから上方に指頭で挽かれた渦巻状の痕跡が明瞭に残っている例が、カシュカショクの北方ウバイド終末期以降に集中して検出されている[Matsutani 1991]。類似例は、サラサートの北方ウバイド終末期以降の土器[207]にも確認されており、土器製作技術上の変化が察知される。ウバイド期においては、輪積みのあと成形の最終的な仕上げとして回転台が併用され、その痕跡はもっぱら容器端部に限定されて残っていた。ところが、ガウラ(ポスト・ウバイド)期の土器では、底部から容器下半にかけてその成形痕が一部で観察されるようになり、成形の早い段階における回転台の利用を示唆している。これら鉢器形の体部下半や、壺器形の下胴部には輪積み痕が認められないことからも、回転台の上で粘土紐を何段か輪積みしたあと底部より一気に上方に挽き上げたか、あるいは粘土塊から直接水挽きして容器下半部を成形したと推測される。つまり、均整のとれた容器に仕上げる目的で併用されていた回転台の技法が、容器の祖形を成すという作業工程の早い段階でも導入されていったといえる。こうした回転台利用の作業段階上の変化は、成形工程の短縮化をもたらし、結果的に整形工程の簡略化を併せて、高速回転轆轤の水挽き成形による大量生産に向けた土器製作技術の合理化を促進していったと思われる。 他方で、旧態依然の伝統も引き継がれている。幼児遺体の土器棺として使用された[212]は、内面口縁部直下に扇形文(塗りつぶされた円弧文)が等間隔で四カ所に配置されている。層位的には、VIIb層とVIIa層の中間に位置しており、北方ウバイド終末期からガウラ期初頭にかけての時期に落ち着く。土器棺の器面上に等間隔の扇形文や連続扇形文が施される例は、テル・アバダ遺跡の南方ウバイド3期に相当する層位で数多く確認されており、壺や鉢の口頚部内面あるいは口唇部に目立って表現されている[Jasim 1985]。 扇形文は、土器棺の容器のみならず墓の副葬品にも目立って施文されており、カシュカショク、マシュナカ、アルパチヤなどのウバイド期の墓で明白に認められる。いずれも、体部が直線的に開いた深盤(浅鉢)の器形に限定されていて、内器面上に「リボン文+(連続)扇形文」が施文されている点も特徴的な傾向として看取される。さらにこの器形は、アバダ遺跡では土器棺の蓋として利用されている。つまり、深盤といった特定のフォームと連続扇形文をはじめとした独特な文様パターンの組み合わせは、ウバイド文化における埋葬儀礼様式の拡散を跡づける上での重要な指標となりうる[Koizumi 1993]。サラサートの土器棺に観察されるように、ウバイド後続期になっても葬法としての埋葬伝統の一部が継承されていった可能性は十分に考えられる[3]。

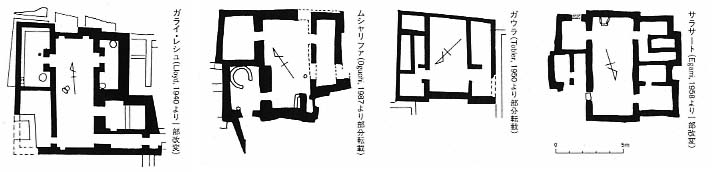

[217]は、二つの口頚部が付いた壺で、ほぼ完形品である。どちらの口縁部もやや外反気味に仕上がり、頚部は短く、球状胴部は丸底につながる。まず、正位の状態で、短頚球状壺が輪積みと回転台を使って成形され、次に壺の肩部に穴をあけて別の頚部が接合されたと思われる。最初に立ち上げられた頚部は、新しい頚部が後から付け足されたために少しかたちが歪んでしまい、径が楕円形を呈する。 [218]は、体部が内彎しながら立ち上がり、容器端部がわずかに外側に屈曲した ガウラ期後半になると、微細な変化が器形や文様に現れている。ガウラXIII層やレイラーンVIb層後半といった北方ウバイド後期から終末期にかけての層位から見つかった双口壺は、口頚部が互いに離れた位置で胴体に装着され、口縁部はほぼ真っ直ぐに立ち上がっている[Tobler 1950; Schwartz 1988]。やがて、ガウラXI層、サラサートB遺構II層といったガウラ期後半になると、口頚部の配置間隔は狭くなり、口縁部が外反して立ち上がるようになる。また、[218]のように容器端部が鋭く内向しながら口縁部が外反して立ち上がる サラサート第二号丘のガウラ期では、南メソポタミアで展開していたウルク式土器はほとんど見つかっていない。いずれもガウラ、ムシャリファといった遺跡で出土したガウラ式土器にもっとも類似している。少なくとも、土器の分布という点でサラサート遺跡には南方ウルク期の物質文化がほとんど波及していなかったといえる。他の遺跡での例を参照すると、紀元前四千年紀後半のウルク拡散の波が北メソポタミアにおよんだとき、遺跡によってその影響の度合いが異なっていたようだ。ニネヴェ遺跡では、南方ウルク後期に特有な外傾面取鉢(Beveled-rim bowl)、先細注口土器(Vessel with drooping spout)、スリップ暗文土器(Reserved slip ware)などが数多く出土しているのに対して[Thompson and Mallowan 1993]、サラサート遺跡第二号丘やガウラではこれらウルク後期の指標となる土器は全く見つかっていない[Tobler 1950]。同じ時期でも物質文化の様相が異なる遺跡が共存していたという現象からは、ウルク文化の拡散に対抗した北方独自の文化適応が予想できる。 土器以外の物質文化上の相違点としては、建築様式が挙げられる。サラサートIIIa-VIIa層の独立した建築物は、ウルク期の神殿址と報告されている。だが、そのプランはウルク遺跡における典型的な神殿建築様式とは異なり、むしろガウラ遺跡でみられる三列構成に近い。前者のウルク様式の神殿建築はウバイド様式の発展したもので、中央の広間を両側から挟む格好で小部屋が配置され、外壁だけでなく内壁(広間に面した側)にも細かい扶壁が設けられているのが大きな特徴である。また、神殿への進入は平入りとなっていることが多い。それに対して、後者のガウラ様式の神殿は、ウルク様式に類似した三列構成の部屋割りとなっているものの、扶壁は外壁に限定され、妻入りとなっている点が大きく異なる。さらに、ガウラ様式は、神殿建築以外に個人住居にも反映されており、テペ・ガウラXI層、ムシャリファIb層といった北メソポタミアに展開するガウラ期後半に集中している[松本一九九五、Tobler 1950; Oguchi 1987]。サラサートの建築遺構址もガウラ特有の住居址にきわめてよく似ており、同一様式に含まれるといえる[挿図4]。

これらの独特なプランを有する建築物は、はたして神殿であったかどうかは別にして、同一様式に包含される蓋然性が極めて高い。一方、南メソポタミアで流行していたウルク様式の神殿建築は、ハブーバ・カビーラ南、ジャバル・アルーダといったウルク期の拠点や植民地として解釈されているような遺跡に波及している[Sürenhangen 1986]。こうした遺跡では、南方ウルク土器が頻出していることが知られており、神殿建築様式でもウルク文化との強い結びつきを示してくれている。また、これらユーフラテス上流域の遺跡では、住居址においてもウルク様式の神殿建築と同様の建築様式が普及している。外壁には細かく入り組んだ扶壁は設けられていないが、中央広間の内壁には扶壁が明瞭に確認され、ウルク様式の神殿建築を髣髴とさせるような部屋割りが構成されている。類似例は、北メソポタミアのガライ・レシュ遺跡の個人住居でも認められており、十字形中央広間の両袖部が簡略化され、内壁には扶壁あるいはニッチが明瞭が観察される[Lloyd 1940]。顕著な所見としては、住居址平側の端に設けられた平入りの進入路が、妻側の短辺に沿って細長くのび、中央広間へと続いている。同様の進入方法は南東アナトリアのハッセク・ホユックでも認められるが、細長い進入路は迷路のように脇室に導かれたあと中央広間へ抜け出る点が若干異なっている。 同じ北メソポタミアに位置していても、ガウラ、ムシャリファ、サラサートといった遺跡では、典型的なガウラ土器をはじめ、ガウラ様式の建築プランが普及し、他方ガライ・レシュやニネヴェでは南方のウルク土器が主流で、ウルク様式の建築プランも展開していた。したがって、一見おなじ地域圏に帰属しているように思える地域でも、物質文化の詳細な検証により、異質な社会的領域に区分することができる[4]。

以上、サラサート出土のウバイド土器、ガウラ土器を検討することにより、社会的な変化を読む切り口がおぼろげながらも見えてきた。土器という文化要素を用いて社会構造を垣間みる試みは、各箇所で詳説してきたように文化解釈に関して多くの糸口をもたらしてくれる。まず、土器を媒体とした食糧資源から余剰財への置換作用により、社会的需要の増大と社会構造の複雑化が相乗的にたかまっていったと考えられた。そこでは、土器のもつ貯蔵、煮沸といった機能が重要な働きをしていたと想定された。また、ウバイド社会の紐帯関係の礎として、埋葬儀礼などを取り込んだ宗教的ネットワークが仮想された。ここでも、副葬品としての土器が共通の埋葬儀礼様式の指標として捉えられた。そして、ウバイド終末期以降に社会的需要がたかまっていった共同事業の一環として、周壁、神殿、倉庫などの共同体所有の公共施設が次々と造られていった。都市化に向けた社会構造の複雑化は、土器製作技術の相対的簡略化として発露していった。この製作技術の簡略化・合理化は、のちのウルク後期にはじまる土器大量生産の前奏として予想された。さらに、土器の細かい分析と建築様式の比較検討から、ウバイド期以降のサラサート遺跡はガウラ文化圏に帰属するという見通しが得られた。これらの作業仮説は、さらなる文化要素の検証によって一層その有効性をたかめる必要があろう。最後に、サラサート遺跡をとりまく時代の推移を簡単にまとめて結びとしたい。 紀元前五千年紀の北方ウバイド期から終末期にかけて、サラサート遺跡はティグリス川水系の上流域を占める地域圏に帰属し、独自の地域的社会を形成していた。このウバイド社会は初期農耕村落の伝統を受け継ぎながら、収穫物を貯蔵するシステムのもとで、生産余剰物資を社会余剰財へと昇華し、交換・再分配といった機能的歯車を巧みに動かしていった。その基層には、ウバイド期特有の宗教的ネットワークが展開しており、人・物・情報の交流はこうしたネットワークのなかで運営されていった。 そして、前四千年紀に入ると、ウバイド期の宗教ネットワークに立脚した交易ネットワークがウルク社会を支配するようになった。交易を主体とした神殿経済が活発になり、南方ウルク文化は広範囲に波及していった。しかし、サラサート遺跡は、こうしたウルク拡散の波に呑まれることなく、ガウラ、ムシャリファといった近隣の遺跡群と共に同質の地域圏を堅持していった。 前四千年紀末になると、ウルク期の交易ネットワークの衰退に伴う南メソポタミアからの政治的影響力の低下、対外的な交易ルートの変更といった諸要因により、サラサートを含めた北メソポタミアの諸遺跡は、さらに個性的な様相を呈するようになった。生業経済の視点からみても、北メソポタミアで主に採用されていた天水農耕は、効率的で生産性が高いものの、年間降雨量の変動によるリスクが大きく、集約的な農耕経済の普及していた南メソポタミアとは異なる様相がうかがえる。やがてサラサート一帯の地域圏は、ニネヴェ5期式土器に代表されるエンティティに移行し、都市文明の開花に向かって独自の途を歩んでいった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】Akkermans, P.M M.G. 1988. An Updated Chronology for the Northern Ubaid and Late Chalcolithic Periods in Syria: New Evidence from Tell Hammam et-Turkman. Iraq 50. pp.109-146.Braidwood, R.J. and Braidwood, L.S. 1960. Excavations in the Plain of Antioch, Vol.1. Oriental Institute Publications Vol.I. Chicago: University of Chicago Press. Egami, N. 1958. Telul eth-Thalathat: The Excavation of Tell II, 1956-57, Vol.I. Tokyo University Iraq-Iran Archaeological Expedition Report 1. Institute of Oriental Culture, University of Tokyo. Fukai, S., Horiuchi, K. and Matsutani T. 1970. Telul eth-Thalathat: The Excavation of Tell II, The Third Season, Vol.II. Tokyo University Iraq-Iran Archaeological Expedition Report 11. Institute of Oriental Culture, University of Tokyo. Koizumi, T. 1993. Ubaid Pottery from Kashkashok II: Typology and Chronology. Al-Rāfidān 14. pp.19-67. 小泉龍人、一九九七年、「ウバイド文化における葬法—レンガ列を伴う墓の構造—」『オリエント』第四〇巻一号 Jasim, Sabah A. 1985. The Ubaid Period in Iraq: Recent excavations in the Hamrin region. BAR International Series 267 (i) and (ii). Oxford: BAR. Lloyd, S. 1940. Iraq Government Soundings at Sinjar. Iraq 7. pp.13-21. Mallowan, M. E. L. and Rose, J. C. 1935. Excavations at Tall Arpachiyah, 1933. Iraq 2. pp.1-178. 松本健、一九九五年、「都市文明への胎動」、江上波夫監修、常木晃・松本健編『文明の原点を探る—新石器時代の西アジア—』、同成社、一八二−二〇〇頁 Matsutani, T. Ed. 1991. Tell Kashkashok: the Excavations at Tell No.II. Institute of Oriental Culture, University of Tokyo. 三宅裕、一九九五年、「土器の誕生」、江上波夫監修、常木晃・松本健編『文明の原点を探る−新石器時代の西アジア−』、同成社、九七−一一五頁 Oates, J. 1960. Ur and Eridu. Iraq 22. pp.32-50. Oguchi, H. 1987. Working Report on First Season of Japanese Archaeological Excavation Saddam Salvage Project, Tell Musharifa. Researches on the Antiquities of Saddam Dam Basin Salvage and Other Researches. Baghdad: State Organization of Antiquities and Heritage. pp.49-55. Safar, F., Mustafa, M.A. and Lloyd S. 1981. Eridu. Baghdad: State Organization of Antiquities and Heritage. Schwartz, G. M. 1988. A Ceramic Chronology from Tell Leilan: Operation 1. In: H. Weiss Ed. Yale Tell Leilan Research I. New Haven: Yale University Press. Smith, P. E. L. 1990. Architectual innovation and experimentation at Ganj Dareh, Iran. World Archaeology 21(3). pp.323-335. 曽野寿彦、一九七四年、『西アジアの初期農耕文化—メソポタミアからインダスまでの彩文土器の比較研究—』、山川出版社 Sürenhangen, D. 1986. The Dry-farming Belt: The Uruk Period and Subsequent Developments. In: H. Weiss Ed., The Origins of Cities in Dry-Farming Syria and Mesopotamia in the Third Millennium B.C., Guilford: Four Quarters Publishing Co. pp.7-43. Thompson, R.C. and Mallowan, M. E. L. 1933. The British Museum Excavations at Nineveh, 1931-3. Annals of Archaeology and Anthropology 20. pp.71-186. Tobler, A. J. 1950. Excavations at Tepe Gawra, vol2: Levels IX-XX. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Woolley, S.L. 1955. Ur Excavations, Vol.IV: The Early Periods. Publication of the Joint Expedition of the British Museum and of the Museum of the University of Pennsylvania to Mesopotamia. Philadelphia: University Museum; London: British Museum. |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

で、ほぼ完形品である。口縁部は外側にめくれており、同断面はビーズ状の形態を呈する。底部は丸味を帯びた平底で、無文である。

で、ほぼ完形品である。口縁部は外側にめくれており、同断面はビーズ状の形態を呈する。底部は丸味を帯びた平底で、無文である。