西アジアにおける学術調査 |

|

松谷 敏雄 東京大学名誉教授 |

|

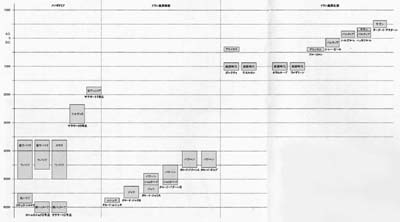

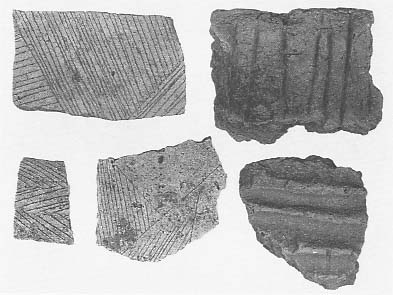

一九五六年に江上波夫教授(現名誉教授)を団長として組織された東京大学イラク・イラン遺跡調査団のかかげる主たる目的は、西アジアにおける「文明の起源とその初期の発展の様相」(課題A)の解明にあった。また、副目的として、アジアおよびヨーロッパ諸文明の母胎となったこの地方の古代、中世文明の研究に役立つ全般的資料の蒐集が事業目的としてつけ加えられた(課題B)。さらに、一九六〇年の第三次調査に当たって、「東亜および日本古代文明の源流としての古代イラン文明の研究」(課題C)が追加された。その理由はのちに触れる。 こうした調査目的をかかげる東京大学の西アジアでの現地調査は、一九五六年以来今日に至るまで東洋文化研究所で続けられてきた。調査団関係者は、便宜的に三つの時期に分けてよんでいる。それは江上団長時代の第一期(一九五六・六五年)、深井晋司団長時代の第二期(一九七六−七八年)、筆者(松谷敏雄)が研究代表者となった第三期(一九八七−九六年)である。ここでは調査目的に従って調査の内容と成果を簡単に記すことにしたい[1]。 [課題A] これに関わる発掘は、i イラクのテル・サラサート、ii イランのマルヴ・ダシュト盆地のいくつかの遺跡、iii シリア北部の二つの遺跡で行なわれた。 i テル・サラサート遺跡群である[挿図1、2]。最初に手がけたのは、二番目に低い二号丘であった(一九五六、五七、六四、七六年)[挿図3]。ここではウルク期の神殿址、ウバイド期のまとまった集落址、ハッスーナIa期の住居や土器焼窯などが検出された[江上一九五八a、曽野一九七〇、深井・松谷一九八一]。また一番高い一号丘と三号丘で階段状のトレンチを掘り、堆積する文化を確認した[江上一九五八a]。次いで一番低い五号丘の発掘が一九六五年に行なわれ、ニネヴェ5期の焼失した穀物倉が掘り出された[深井他一九七五]。一号丘の頂上部の発掘は二回実施され(一九六五、七六年)、ミタンニ時代の墓と考えられる遺構を調査したが、その性格を十分極めることなく終わってしまっている[Fukai and Matsutani 1977]。発掘の継続を希望したがイラク側の許可が得られず、全容は未だ明らかとなっていない[2]。

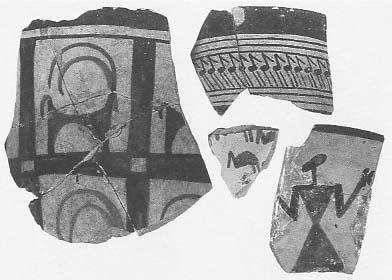

ii マルヴ・ダシュトペルセポリスのある盆地であり、ここには数多くの先史時代の遺跡が分布する[挿図4]。最初の発掘は一九五六年のタル・イ・バクーンA、B丘の試掘であった[江上一九六二]。第一期の第二次調査(一九五九年)はイラクの五八年革命のため、もっぱらマルヴ・ダシュトの三つの先史遺跡の発掘に当てられた。タル・イ・ギャプ、タル・イ・ジャリA、Bで発掘が並行して実施された。ギャプでは一番大きいA丘の発掘が行なわれ、第四層からは神殿址が発見された[江上・曽野一九六二]。ジャリAには、二層の住居址が堆積しており、下層からは赤色の塗彩を施された壁が発見された[Egami・ Masuda and Gotoh 1977]。ジャリBもやはり住居址の重なりであり、特異な彩文土器を出土する[前田一九八六、Hori 1989]。この土器は、オランダのファンデン=ヴェルヘによってマルヴ・ダシュトの最古の土器と位置づけられていた。しかしこの考え方は、タル・イ・ムシュキの発掘(一九六五年)によって改められるに至った。層位学的検討によればムシュキの土器の方が下層に位置し、マルヴ・ダシュトの最古の土器はムシュキのものであり、次いでジャリBと逆転させるのが妥当と結論された[深井他一九七三]。

iii シリアの二つの遺跡第二期の調査報告書の刊行を終え、次の現地調査を実施するためにイラン・イラク戦争の終結を待ちわびていたが、一向その兆しは見えてこなかった。そのため、思い切って調査地をシリアに求めることにした。一九八四年のことであった。八五年の夏休みを利用して発掘すべき遺跡の選定に出向き、ハブール川流域のテル・カシュカショクの発掘権を得た。この遺跡も四つのテルからなる遺跡群であり、われわれが掘ったのは二号丘と名づけた舌状の部分である(一九八七、八八年)[挿図5]。ここでは、土器新石器時代に集落が営まれていたが、ウバイド期からウルク期に至ると一号丘の住民の墓地とされた。そのため最初の住居址は墓の掘削によって破壊され、部分的にしか残されていなかった。未発掘の空間もあったが、たとえ発掘しても同じようになっていて、遺構についての情報を深める期待がもてなかったので二回の調査をもって終えることとした[Matsutani 1991]。次いで発掘にとりかかったのは、ユーフラテス川に面したテル・コサック・シャマリである[Matsutani and Nishiaki 1995]。ここでは三回の発掘がすでに行なわれた(一九九四、九五、九六年)。上層にはウバイド期とウルク期の土器製作を中心的な仕事とする集落が営まれ、下層には土器新石器時代の居住が確認されている。一九九六年の調査ではウバイド期の土器貯蔵庫が焼失した状態でみつかり、その調査に手をとられ、下層の住居址にまで到達できなかった。この遺跡の堆積の様相を明らかにするため、すくなくともあと一回の発掘が望まれる。

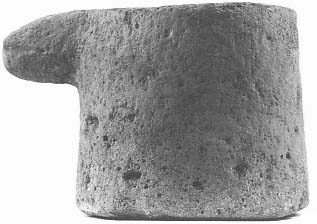

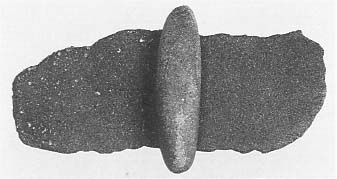

[課題B] この課題はそもそも資料や情報の蒐集であり、発掘調査はイランのタペ・スルヴァンのものぐらいである(一九五九年)。これは、アケメネス朝後期の「王の道」の宿駅に建てられた王室の建築址である[新・堀内一九六三]。 一九五六年から五七年、六五年から六六年にかけて行なわれた二度の西アジア六カ国での遺物採集踏査は、表面採集品とはいえ、多くの資料を我が国にもたらした。これらは発掘資料ほど学術的価値は高くはないが、第二級にランクされてよいものである[江上一九五八b、谷一・松谷一九八一、Nishiaki and Fujii 1986、千代延一九八六、一九九三、西秋一九九四]。 [課題C] 一九五九年春先、マルヴ・ダシュトの発掘準備のため、テヘランに滞在中のとき、骨董市場にアムラシュ出土と伝えられる多くの遺物が出まわっていた。これらはおおむね二つの時期に分けられ、一つは青銅器時代末期ないしは鉄器時代初期に属し、もう一つは、パルティアないしササン朝時代に属すと考えられた。前者の中には、中国の黒陶、灰陶などによく似た土器が含まれており、注目された。また後者には、中国の六朝隋唐時代、日本の古墳時代や奈良時代の文物とほとんど同じものがすくなくなかった。アムラシュ遺物が東西文化交流の研究上、欠くべからざる資料と判断し、団員二名がマルヴ・ダシュトの発掘終了後、出土地の探査にでかけた。アルボルズ山中のアムラシュは骨董品の集散地であって、出土地ではないことがわかった。遺物の出土地はギラーン州デーラマン地方であることを確かめ、その地に赴いて、石槨墓や地下式横穴墓から出土したのを確認した。 これら古墓群は、村人の盗掘によって破壊され続けており、早急なる学術的発掘が必要だった。この踏査結果に基づき、一九六〇年に第三次調査を派遣することになった。この際、追加されたのがこの課題である。課題Cでまとめられるのが、発端となった、i デーラマン、山一つはさんでとなりの谷の、ii ハリメジャン、それに、iii ターク・イ・ブスターンの調査であろう。 i デーラマンこの盆地にはいくつかの古墓群がある[挿図6、7]。そのうち五カ所で発掘が行なわれた。ガレクティ(一九六〇、六四年)、ラスルカン(一九六〇年)、ノールズ・マハレ(一九六〇年)、ホラムルード(一九六〇年)、ハッサニ・マハレ(一九六四年)である。古い方の時代つまり青銅器時代末期ないし鉄器時代初期に属するのは、ガレクティとラスルカンである[江上・池田一九六三、江上他一九六五、深井・池田一九七一]。新しい方のグループ、いいかえるとパルティア=ササン時代のものが他の三つの古墓群ノールズ・マハレ、ホラムルード[江上・池田一九六三、江上一九六六、池田一九六八]、ハッサニ・マハレとガレクティのうちの六基の墓[曽野・深井一九六八、池田一九六八]である。この一連の調査の成果を一つだけ選んで特筆するとすれば、一九六四年のハッサニ・マハレ七号墓からガラスの碗を掘り当てたことであろう。科学的調査により出土状態を確認できた初めての例であった。

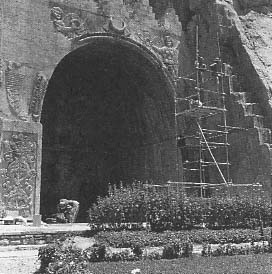

ii ハリメジャン第一期の調査の報告書の出版に十年間が費やされた。十五冊目の出版の目途がついた一九七五年の夏、筆者は調査再開のためイラクとイラン両国の考古当局との交渉に赴いた。イランでは十年の間にすっかり事情が変わっていた。従来より継続して行なわれている発掘を除いて新規の発掘許可は出さないというのである。そのかわりに遺跡の分布調査をせよという。われわれとしてはデーラマンの調査を希望していたが、継続とは見なせないと判断された。だが、必ず例外はあるもので、破壊の危機に面している場合はその限りにあらずであった。そんな折、旧知のイラン人考古学者が、ハリメジャンという村で天然ガスのパイプ・ラインが爆発して遺跡が壊されたという情報をもたらしてくれた。早速次の日現地へ行った。確かにパイプ・ラインは爆発していた。写真を局長に見せ、状況を説明した。そして得た許可が「分布調査と墓の時代を知るための試掘調査」であった。こうして実現したのが一九七六年のハリメジャンのシャー・ピールの発掘である[深井・松谷一九八〇]。第二期第二次調査では、以上のようないきさつから再度シャー・ピールを申請するわけにはいかない。分布調査の際、一つ南の谷シャハランのラメ・ザミーン遺跡で道路掘削の際いくつかの墓が切られているのを知っていた。そこで同じ理由で許可をとったのが一九七八年の調査であった[深井・松谷一九八二]。ここでは、大人と小人で墓の形態が違っていた。さらに整理研究の段階で明らかになったところでは、副葬品も明瞭な違いがあることが明らかとなった。興味深い成果である。 iii ターク・イ・ブスターンイランのケルマンシャー郊外にあるササン朝時代の著名な遺跡である。東西文化交流の研究には欠かせない重要な所であるにもかかわらず、細部にわたる資料が公表されていなかった。ここでは第一期の最後の調査(一九六五年)の際、鉄パイプの足場を築いて、詳細な写真撮影が行なわれた[深井・堀内一九六九、一九七二][挿図8]。また、立体カメラSMK120と40を用いて写真実測を行ない、浮彫の実測図の作成を試みた。この作業は一九七八年にも実施され、多大の費用と労力をかけて報告書が刊行され[深井一九八三、一九八四]、学界に大きな貢献を成すことになった。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】東京大学イラク・イラン遺跡調査団報告書(東京大学東洋文化研究所発行)R1−江上波夫編、一九五八年a、『テル・サラサートI 第II号丘の発掘一九五六−一九五七』 R2−江上波夫編、一九六二年、『マルヴ・ダシュトI タル・イ・バクーンの発掘 一九五六』 R3−江上波夫・曽野寿彦編、一九六二年、『マルヴ・ダシュトII タル・イ・ギャプの発掘 一九五九』 R4−新規矩男・堀内清治編、一九六三年、『ファハリアンI タペ・スルヴァンの発掘 一九五九』 R5−江上波夫・池田次郎編、一九六三年、『西アジアの人類学的研究I デーラマン古墳墓人骨 一』 R6−江上波夫他編、一九六五年a、『デーラマンI ガレクティ、ラルスカンの発掘 一九六〇』 R7−江上波夫他編、一九六六年、『デーラマンI ノールーズ・マハレ、ホラムードの発掘 一九六四』 R8−曽野寿彦・深井晋司編、一九六八年、『デーラマンIII ハッサニ・マハレ、ガレクティの発掘 一九六四』 R9−池田次郎編、一九六八年、『西アジアの人類学的研究II デーラマン 古墳墓人骨 二』 R10−深井晋司・堀内清治編、一九六九年、『ターク・イ・ブスターンI』 R11−曽野寿彦他編、一九七〇年、『テル・サラサートII・第II号丘の発掘 一九六四』 R12−深井晋司・池田次郎編、一九七一年、『デーラマンIV・ガレクティ第II号丘、第I号丘の発掘 一九六四』 R13−深井晋司・堀内清治編、一九七二年、『ターク・イ・ブスターンII』 R14−深井晋司他編、一九七三年、『マルヴ・ダシュトIII タル・イ・ムシュキの発掘 一九六五』 R15−深井晋司他編、一九七五年、『テル・サラサートIII 第V号丘の発掘 一九六五』 R16−深井晋司・松谷敏雄編、一九八〇年、『Halimehjan I: The Excavation at Shahpir, 1976』 R17−深井晋司・松谷敏雄編、一九八一年、『Telul eth-Thalathat IV: The Excavation of Tell II, 1978』 R18−深井晋司・松谷敏雄編、一九八二年、『Halimehjan II: The Excavation at Lameh Zamin, 1978』 R19−深井晋司他編、一九八三年、『ターク・イ・ブスターンIII』 R20−深井晋司他編、一九八四年、『ターク・イ・ブスターンIV』 R21-Matsutani, T. ed., 1991, 『Tell Kashkashok: The Excavations of Tell No.II』 以下は本報告の出版されていないものの概報もしくは資料集 PR1-Egami, N., Masuda, S. and Gotoh, T. 1977. Tall-i-Jarri A: A preliminary Report of the Excavations in Marv Dasht, 1961 and 1971. Orient XIII. pp.1-15. PR2-Fukai, S. and Matsutani, T. 1977. Excavation at Telul eth-Thalathat 1976. Sumer XXXIII no.1. pp.48-64. PR3−前田昭代、一九八六年、「ジャリB出土の彩文土器—分類と変遷—」『古代オリエント博物館紀要』VIII、五五−七五頁 PR4-Hori, A. 1989. Chipped Stone Artifacts from Djari B, Iran. Bulletin of the Ancient Orient Museum X. pp.21-46. PR5-Matsutani, T. and Nishiaki, Y. 1995. Preliminary Reporton the Archaeological Investigations at Tell Kosak Shamali, the Upper Euphrates, Syria: The 1994 Season. Akkadica 93. pp.11-20. PR6−江上波夫編、一九五八年b、『オリエント 遺跡調査の記録(一九五六−一九五七)』、朝日新聞社 PR7−江上波夫編、一九六五年b、『オリエントの遺跡』、東京大学出版会 PR8−谷一尚・松谷敏雄、一九八一年、『東京大学総合研究資料館考古美術部門所蔵考古学資料目録第一部』 PR9-Nishiaki, Y. and Fujii, S. 1986. A flint collection from Wadi Hauran near Rutba, westernmost Iraq. Bulletin of the Ancient Orient Museum VIII. pp.1-23. PR10−千代延恵正、一九八六年、『東京大学総合研究資料館考古美術部門所蔵考古学資料目録第二部』 PR11−千代延恵正、一九九三年、『東京大学総合研究資料館考古美術部門所蔵考古学資料目録第三部』 PR12−西秋良宏、一九九四年、『東京大学総合研究資料館考古美術部門所蔵考古学資料目録第四部』 PR13−松谷敏雄・西秋良宏、一九九七年、「シリアの先史時代遺跡、テル・コサック・シャマリの発掘(一九九五年度調査)」、松本健編『第三回西アジア発掘調査報告書』、クバプロ PR14−西秋良宏、一九九七年、「銅石器時代の土器工房址、テル・コサック・シャマリの発掘(一九九六年)」、脇田重雄編『古代オリエント世界を掘る』、クバプロ |

| |||||||||||||||||||||||

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |