日本における鉱物学の夜明け

明治初期の鉱物レファレンス標本とその周辺

|

清水正明 東京大学総合研究博物館 |

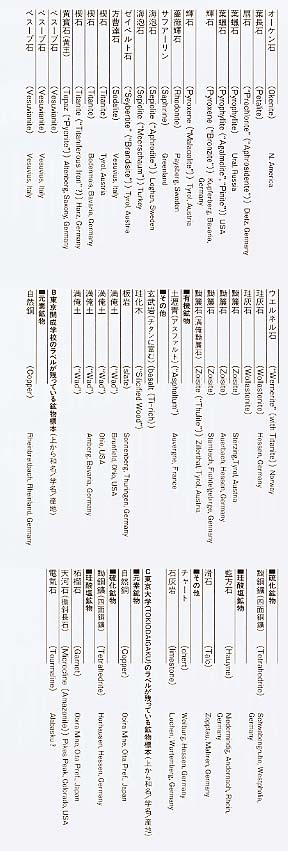

1 はじめに東京大学総合研究博物館岩石・鉱床部門に収蔵されている通称「クランツ(KRANTZ)鉱物標本」と呼ばれている標本類(約3千点、このほかにクランツ岩石標本約2千点、クランツ岩石・鉱石標本約千点が、また、地史古生物部門にクランツ化石標本約6千点が保管されている)を整理中、標本ラベルに「開成学校、KAISEIGAKKO」、「東京開成学校、TOKIO DAIGAKU」等と記された古い標本を多数見出した。表1としてそのリストを付けたが、開成学校、東京開成学校、東京大学のラベルが残っている標本、それぞれ351点、6点、5点、合計362点の大部分は地下資源として有益な鉱物や鉱床に脈石として産出する鉱物であり、購入目的に地下資源の探査や開発が含まれていたことは明らかである。これらの標本の入手経緯を推定し、果たした役割を考察した。主として明治初期から本学の法理文三学部が本郷キャンパスに移転する明治18(1885)年頃までの間に、我が国において近代的な鉱物学がどのように発展したかについて、本学との関わりを中心に整理し、報告する。

また、この時期は東京大学創立の明治10(1877)年頃を境に二大別することも可能である。前半は鉱山開発と教育・研究制度の整備の時期であり、後半はドイツのアカデミックな学風のもとで系統的な講義が行われ、東京大学出身者を中心に学問としての鉱物学が出発した時期でもある。したがって、本稿はほとんど下地のないところからの新進少壮学徒の研究と努力の集積が「鉱物レファレンス標本」を用いてどのように行われたかについての報告でもある。 2 背景すでに江戸時代から徳川幕府や諸藩は学術の立ち遅れに気づき、洋学校を設けたりしてその対策を計っていた。列強のアジア進出が身近に迫り、黒船や近代兵器で武装した外国の軍隊を見た時の驚異や恐怖は学術の取り込みを飛躍的に促進させたことであろう。明治政府としてもこの立ち遅れをいち早く回復させ、近代的な制度を確立させなければならなかった。近代国家に脱皮するにはとくに鉱山開発や地下資源探査は急務であったため、表2の年表に示したように、政府は外国から多くの鉱山技師や採鉱冶金学・鉱物学・地質学の専門家を招聘した。基本的な政策としては国を開き、各国と交渉を持ち、国を豊かにし、軍事力を強化し、国としての独立を保つことであった。明治元(1868)年明治天皇により宣言された五箇条の御誓文の最後に「知識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ」と付け加えなければならないほどの危機感を抱いての急速な近代化がスタートしたのである。

我が国において近代化とは西欧化のことであった。そのため、西欧文化を取り込む過程で、漢学者と国学者、皇漢学派と洋学派、蘭学派と英米独仏派等の対立が次々と起こり、鉱物学・地質学の分野では、最後にドイツ学派が残った。学制変革のなか、教育は仏教や儒教の価値観をまったく新しい欧米の知識体系と入れ替えるという大変換をやってのけた。鉱物学・地質学では、江戸時代の蘭学がドイツ学派の鉱物学・地質学に、長崎の出島が東京大学地質学教室に置換されたのである。近代的学制は教育・研究の国家的な制度として中央集権的に東京大学を中心に整備され、優秀な外国人指導者と学生、政府の高額な援助による教育・研究設備の整備、度重なる教育制度、教育・研究機関の変革等が教育・研究への情熱を高め、日本人の科学者や技術者を外国人に頼らず育てることを、そして結局、短期間に発展することを可能にしたものと思われる。 3 鉱物学と金石学鉱物学(mineralogy)とは鉱物(mineral)を研究対象にする自然科学のひとつで、ある場(地域)に産出する鉱物の種類、共生関係、産状、成因等を解明する学問であり、地球科学や宇宙科学のなかの基礎的な分野である。学問的に確立したのはフランスのアウイ(R.J. Häuy 1743—1822)といわれており、また、同時代のドイツのヴェルナー(A.G. Werner 1749—1817)は鉱物学を地質学から独立させたといわれている。 ところで、mineralやmineralogyの訳語として明治期以前より金石、金石学という語が用いられていた。漢学の影響を受け、蘭学者であった本草家、画家、通詞等が蘭語を訳す時に用いた語であるというのが通説である。しかし、金石学という語は金石文を研究する金石学があって、次第に金石や金石学とはいわず、鉱物や鉱物学という語を用いるようになっていった。 明治7(1874)年2月の工学校の学課並びに諸規則[工部省沿革報告1889]によれば、学課条目として採鉱学科及び鎔鋳学科では、すでに明治6年から鉱物学(正確には砿物学)という語が用いられている。鉱物学、地質学、鉱山学をイギリス人ミルン(John Milne 1850—1913)[1]が担当し、鉱物学には教授補として中野外志男がいた。明治10年に工学校は工部大学校と改称し、上記2名のほかに鉱山学に教授補桑原政が加わったが、この時には、東京大学理学部地質学及び採鉱学科と同様に金石学という語が用いられ、以後、明治17年に小藤文次郎著『金石学一名鉱物学』や明治18年同じく小藤文次郎著『鉱物学初歩』が出版されるまで、少数の例外を除けば、鉱物や鉱物学という語は登場しない。 4 江戸時代の鉱物学すでに江戸時代には、近代的な鉱物学は一部の日本人には導入されていた。帆足萬里は天保7(1836)年に脱稿した「窮理通」で近代的な鉱物学・地質学を伝え、箕作玩甫は文久元(1861)年に「地質弁証」を、その後「密涅刺羅義」(ミネラロギーのこと)、「日阿羅義名目」(ジオロギーのこと)等を翻訳した。また、元治元(1864)年2月、幕府の命令で、練習蒸気船の燃料用石炭の調査のため、大島高任(1826—1901)[2]は坪内幾之進とともに北海道茅沼炭坑に行っているが、その時の覚書に、洋書16部25冊を持参していたことが記されている[岡田1955]。その中にダナ「金石学」が含まれているが、おそらくDanaのManual of MineralogyあるいはSystem of Mineralogyのことであろう。 ケンペル(Engelbert Kämpher 1651—1716)はドイツ、レムゴ生まれの医師で、オランダ東インド会社から日本に派遣され、元禄3(1690)年9月25日に長崎出島のオランダ商館に医員として来日した。元禄5年10月31日に離日するまでに二度江戸に参府し、帰国後『日本誌』(Geschichte und Beschreibung von Japan)二巻を執筆した(第一巻は1777年に、第二巻は1779年に出版される)。そのうち第一巻第八章に「日本の鉱物」が記述されている。シーボルト(Philipp Franz von Siebold 1796—1866)も文政6(1823)年に来日、文政12年12月に離日後、『日本』(Nippon Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben und Schutzländern)を著わし、1832年から52年にかけて刊行した。その中に通称「シーボルト日本鉱物誌」があり、日本における鉱物学や鉱業のことが記述されている。シーボルトは日本産鉱物を最初に分類した人であるといわれている[後閑1979]。 5 貢進生の制度江戸時代から天文方(貞享元(1684)年)、蛮書和解御用の局(文化8(1811)年)、洋学所(安政2(1855)年)、蛮書調所(文久2(1862)年)、開成所(文久3(1863)年)を経て、開成学校(明治元(1968)年)、大学校分局(明治2(1869)年)、大学南校(明治2(1869)年)、南校(明治4(1871)年)、第一大学区第一番中学(明治5(1872)年)、開成学校(明治6(1873)年)、東京開成学校(明治7(1874)年)、東京大学(明治10(1877)年)というように、教育・研究機関が次々と変わっていく。蛮書調所は当初、九段坂下にあったが、後に神田一ツ橋門外に移転し、明治6年に開成学校の新校舎が神田錦町に完成するまで、ここにあった。明治10年、東京大学創立の時、医学部は本郷に、法理文の三学部はふたたび神田一ツ橋にあったが、明治17年に法文の二学部が、明治18年に理学部が本郷に移転する。 明治3年7月27日、太政官より各藩に人材を大学南校に貢進せよとの通達があった。木村[1978]によれば、各藩より優秀で壮健な16歳以上20歳までの男子が15万石以上の藩からは3名、5万石以上の藩からは2名、5万石未満の藩からは1名が貢進生として選出され、藩は1人当り学費として1カ月10両を下らない資金を援助し、書籍代として年50両を大学南校に納入しなければならなかった。この年の10月に各藩から選出された貢進生は合計319人おり、その中には小浜藩から和田維四郎が、津和野藩から小藤文次郎が選ばれている。翌年に廃藩置県が行われ、貢進生という制度は廃止されるが、彼らの進学に合わせたかのように、教育・研究機関の機構改革が行われ、結局彼らのうち40名程度が海外に留学を命ぜられ、外国の大学で学んだり、東京大学を卒業したりする。それまで彼らが受けた教育は相当厳しかったらしく、たとえば、武村[1965]によれば、東京開成学校では等級を定めるために毎学期末の定期試験(大試業と呼ばれ、口述と筆記があった)や数多くの臨時試験が行われ、それらに日常の学習評価点が加算されて、等級順番が定められ、一学課でも合格点に達しなければ、六週問後に再試験を受けなければならなかった。地質学教授ナウマン等はつねに生徒の学習状態を正確に把握し、生徒が優秀なら留学等の機会を与えたが、怠ける場合には退学させたとのことである。 6 開成学校明治6年4月10日、第一大学区第一番中学が開成学校と改称された。これは中学でも大学でもなく、専門学校のようなもので、法学校、化学校、工学校、諸芸学校(フランス語)及び鉱山学校(ドイツ語)である。その開業式には明治天皇の御臨幸、太政大臣三条実美、参議後藤象二郎、板垣退助、大木喬任、江藤新平、工部大輔伊藤博文をはじめ、各国公使、文部省諸官が参列したという。すでに国家的制度としての教育・研究機関の整備が始まっている。 鉱物学や地質学に関しては、ドイツ部(鉱山の学科を主眼とする)に外国から購入した約150点の鉱物標本と教科書としてドイツのヨハンネス・ロイニース著『博物学[3]』(Leunis' Naturgeschichte, 1870)が一冊しか備え付けられていなかったと伝えられている。これらを用い、ドイツの鉱山技師でドイツ語教師のカール・シェンク(Karl Schenk)が鉱物学の講義を行ったのが、我が国における近代的な鉱物学の起こりと言われており、この時、和田維四郎はドイツ部に入学し、シェンクの鉱物学の講義を受けている。 7 東京開成学校明治7年5月、開成学校を東京開成学校と改称し、政府は重点的に多額の予算を配分した。その結果、明治7年だけでも博物学用品4種、英語の博物学書73冊、フランス語の博物学書67冊、ドイツ語の書籍多数が購入され、翌年には鉱物標本75点が購入されている[武村1965]。購入は横浜在留のアメリカ人ウエットモール、ハルトリー、イギリス人コッキング、ドイツ人ハーレンスらを介して、各国に注文したらしい。鉱物標本等はハーレンスを通じ、ドイツ、ボンにあるクランツ商店(Dr. A. KRANTZ)等に直接注文したものと思われる。また、文部省第三年報[1875]によれば、鉱物学・地質学・採鉱学関係で明治8年に納入されたものはイギリスの化石標本千点、岩石標本200点、フランスの鉱物標本400点、イギリスのガラス製結晶模型6点、地質図5枚、ドイツの鉱物分析器械及び薬品一式、アメリカの採鉱鑑定用具一式のほか、国内からも南九州の地質標本200箱、日本の有用鉱物600点、鉱物鑑定用具26箱がある。なお、神保[1903]によれば、この頃にドイツのクランツ商店より鉱物標本千点、結晶模型数百点、石版摺りの結晶図が納品されたらしい。 また、他機関から移管されたものもあることがわかっている。明治元(1868)年大坂舎密局が設置され、明治2年に大阪理学校と改称され、主として製錬を教育した。その後、大阪開成学校と改称され、明治7年に閉校となるが、その時に外国の鉱物標本600点、結晶模型120点、ナウマン(K. F. Naumann)の『金石学』等の書籍多数が東京開成学校に移管されている。 したがって、開成学校及び東京開成学校の頃に数多くの鉱物標本がドイツ等から購入されたり、移管されたりして、入手されたものが「鉱物レファレンス標本」を構成し、それらは鉱物学・地質学・採鉱学の教育・研究のみならず、我が国の鉱物を同定する際に必須のものとなった。 8 東京大学明治10年4月12日、東京開成学校と東京医学校が合併し、法理文医の四学部からなる東京大学が創立される。教育・研究の国家的な制度の具現化としての大学であるが、別に工部大学校があり、この時点では文部省と工部省の二元構造は解消されていない。法理文の三学部は現在の神田一ツ橋の学士会館及びその周辺にあった。理学部は東京開成学校の校舎を利用し、化学科、工学科、地質学及び採鉱学科、生物学科、数学、物理学及び星学科の五学科からなり、地質学及び採鉱学科のスタッフとして、ナウマン(Hernrich Edmund Naumann 鉱物学・地質学)、ネットー(Kurt A. Netto 採鉱学・冶金学)、アトキンソン(Robert William Atkinson 化学)、ジュエット(化学)、モース(Edward S. Morse 動物学)、チャプリン(測量学)、ホートン(英語)、矢田部良吉(植物学)、今井巖(ドイツ語)、松本荘一郎(機器図)となっているが、鉱物学・地質学は実際にはナウマン教授(最初の地質学教授)と和田維四郎助教授の2名が担当した。4年制で、地質学科の学科課程は以下の通りである[坪井1953]。ただし、第1年の課程は理学部全学科に共通で、第2年より第4年の課程は地質学及び採鉱学科の地質学専攻の生徒に対するもの。 [第1年]英吉利語、論理学、心理学大意、数学(代数、幾何)、金石学大意、地質学大意、画学 [第2年]金石学、石質学、地質測量、金石識別、検質分析、採鉱学、陸地測量及地誌図、地質巡検、英吉利語、法蘭西語或日耳蔓語(ゲルマン語、ドイツ語のこと)、動物学、植物学 [第3年]古生物学、地質沿革論、定量分析、法蘭西語或日耳蔓語、和漢文学、岩石化石識別実験、地質巡検 [第4年]日本地質学、地質図及表面地質学、岩石顕微鏡査察、和漢文学、卒業論文 明治10年、11年の卒業生に対して卒業証書授与式という形で卒業式が行われたが、明治12年7月10日に行われた卒業式からは学位授与式という名称に変わっている。この時に文部大臣をはじめ、アメリカ合衆国の前大統領グラント将軍等の列席のもと、地質学教室の最初の卒業生である小藤文次郎を含め、55名が理学士となった。 9 博物場と標本台帳武田[1997]によれば、モース(東京大学理学部動物学教室の初代教授でもある)は博物館の重要性を大学当局に説き、明治12年9月、神田一ツ橋のキャンパス内に東京大学理学部博物場(Scientific Museum, Department of Science, University of Tokio)が完成する。二階建ての建物に動物学、植物学、人類学、地質学、鉱物学、考古学等の標本・資料が展示され、一般にも公開されたという。しかし、理学部の本郷移転とともに博物場はなくなり、展示されていた標本・資料は各教室の標本室に分散され保存されるようになったらしいが、それらについては筆者はほとんど情報がない。幸い、鉱物学・地質学関係の標本・資料については標本台帳が2冊残っており、それらから、当時の標本・資料について知ることができる。なお、以後、東京大学に総合的な博物館が設立されるのは、昭和41(1966)年の総合研究資料館(総合研究博物館の前身)まで待たなければならない。 標本台帳の1冊は筆者が総合研究資料館(当時)に採用された時、初代館長故渡辺武男教授より非常持ち出しせよと命ぜられた本館岩石・鉱床部門所蔵の皮の背表紙に金文宅で「Minerals. Collection A.博物場」と記された651頁の鉱物標本台帳[挿図1—3]である。外国産鉱物標本3132点の鉱物名、学名(英名)、産地、購入元などが主にドイツ語の筆記体(手書き)で書かれており、アルファベットや数字の書き方から、外国人によって書かれたもので、下記の四番目の台帳のオリジナルと思われる。山形県大石田に疎開されるなど、つねに標本類とともに大事に保管されてきた。

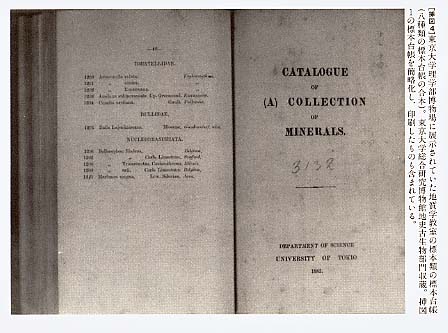

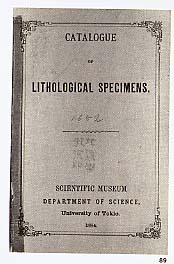

もう1冊は本館地史古生物部門に保管されており、背表紙に「CATALOGUE OF GEOLOGICAL, PALAEONTOLOGICAL, LITHOLOGICAL AND MINERALOGICAL SPECIMENS. Geological Institute.」と記された1881年から84年に出版された8種類の台帳の合本である。すべて印刷であり、上記1冊を簡略化したものも含まれている。8種類の台帳の内訳は、 [一]Catalogue of Lithological Species. Scientific Museum, Department of Science, University of Tokio. 1884. 外国産岩石標本1652点(1252点は主としてドイツより、400点はフランスより購入された)。 [二]Catalogue of Specimens of Historical Geology. Scientific Museum, Department of Science, University of Tokio. 1882. 古生代、中生代、新生代の化石標本それぞれ1102点、1341点、1069点。 [三]Catalogue of Palaeontological Specimens. Middle Case. Department of Science, Tokio-Daigaku. 1881. 化石標本1210点。 [四]Catalogue of (A) Collection of Minerals. Department of Science, University of Tokio. 1882. 外国産鉱物標本3132点(主としてドイツより)[挿図4]。 [五]Catalogue of (B) Collection of Minerals. Department of Science, University of Tokio. 1882. 外国産鉱物標本615点(主としてイギリス、アメリカより)。 [六]Catalogue of (C) Collection of Minerals. Department of Science, Tokio-Daigaku. 1881. 外国産鉱物標本100点(主としてドイツより。手書きのオリジナルは岩石・鉱床部門に保管されている)。 [七]Catalogue of Minerals Illustrating Physical Properties. Scientific Museum, Department of Science, University of Tokio. 1882. 外国産鉱物標本751点(主としてドイツより)。 [八]Catalogue of the Japanese Minerals. Department of Science, Tokio-Daigaku. 1881. 日本産鉱物標本503点。

以上、計11,475点(そのうち10,972点が外国標本)の台帳である。鉱物学・地質学の分野では、明治14(1881)年から明治17(1884)年当時で1万点以上の外国標本を有し、レファレンス標本として、教育や本邦産標本の同定に活用されていたことがわかる。また、現在総合研究博物館に保管されている通称「クランツ標本」の中にはこれらの標本ではないかと思われるものもかなりあるため、今後ひとつずつ標本と台帳の対応を確認するつもりである。 10 おわりに日本の鉱物学はその芽を幕末の鉱山開発に発するが、事実上は明治初期の大阪の理学校や東京の開成学校においてドイツ人教師等による講義で始まるといってよい。そして、彼ら外国人教師と和田維四郎等の日本人は海外から購入された鉱物標本をレファレンス標本として国内の地下資源開発等に活用した。それらの研究の結果、鉱物に関する知識を高め、日本産鉱物を次々と明らかにしていった。そして、比較的最近までこの状況は続いた。それは、東北大学に地質学科が設置される明治45(1912)年まで、全国で唯一の地質学科の存在する東京大学において、及び、その出身者たちが育て上げた組織・機関(そこでも、レファレンス標本との比較検討による鉱物同定に基づく鉱物学・地質学の教育・研究が行われた)において、鉱山開発や地下資源探査等を通し、経済・社会の発展に貢献するという図式が成立していたからである。したがって、明治初期に外国から購入された「鉱物レファレンス標本」は日本における鉱物学の出発点そのものであるといえよう。 本稿をまとめるに当り、標本類や文献等に関し、ご教示下さった市川健雄、加藤昭、木下直之、島崎英彦、千葉とき子、西野嘉章、藤井恵介、堀越叡、豊遙秋、松原聰、松山文彦、由井俊三の諸氏に深く感謝いたします。 |

【註】[1]明治12(1879)年に我が国に産出する鉱物77種のリストをイギリスの学術雑誌Mineralogical Magazine (Vol.3, pp.96-100)に発表する。また、明治13(1880)年に日本地震学会を創立し、我が国における近代的な地震学の基礎を築く。明治27(1894)年に帰国する。[本文へ戻る][2]大島高任は南部藩出身で、蘭学をもとに水戸藩の反射炉を築造した。明治6(1873)年ドイツのフライベルクやマンスフェルトやクラウスタールに学び、帰国後、岩手県釜石、秋田県小坂、阿仁等の諸鉱山の開発に貢献し、佐渡鉱山局長、日本鉱業会会長等を歴任した当時の日本人鉱山技師の第一人者である。故大島道太郎工学部教授の父君でもある。[本文へ戻る] [3]この本の翻訳を中心に、ナウマン『金石学』、シルリング『博物学』等を参考にし、和田維四郎は明治11(1878)年に『金石学』を出版した。[本文へ戻る] 【参考文献】今井功「黎明期に日本地質学」、『地下の科学シリーズ』7、ラティス、1966年、193頁。上床国夫「各大学研究室の歴史」、東京大学工学部鉱山学科教室『日本地質学会史』93、日本地質学会、1953年。 岡田陽一「金石学と鉱物学」、『地学研究』8(1)、1955年、30—35頁。 岡本要一郎「明治初期金石学時代の図書」(1)(2)、『我等の鉱物』5(11)、5(12)、1936年、363—369頁、389—406頁。 木村敏雄「日本の地質学と小藤文次郎」、東京大学公開講座『明治・大正の学者たち』、東京大学出版会、1978年、131—157頁。 工部省『工部省沿革報告』、1889年。 後閑文之助「日本の古代より近世に至る地質学と関連学の発達史」、『地学雑誌』88(2)、1979年、1—25頁。 神保小虎「我邦に於ける鉱物学の歴史」、『地質学雑誌』10、1903年、442—450頁。 神保小虎「本邦に於ける地質学の歴史」、『地質学雑誌』12(147)、1905年、393—405頁。 須藤俊男「各大学研究室の歴史」、東京大学理学部鉱物学教室『日本地質学会史』、日本地質学会、1953年、93—95頁。 武田正倫「自然史教育と国立科学博物館」、『UP』26(5)(通巻295)、1997年、16—22頁。 武村重和「東京開成学校と外人科学者—日本自然科学教育成立史研究(その4)」、『広島大学教育学部紀要(一)』14、1965年、27—38頁。 東京大学『東京大学百年史部局史二』、東京大学出版会、1987年。 坪井誠太郎「各大学研究室の歴史」、東京大学理学部地質学教室『日本地質学会史』、日本地質学会、1953年、97—92頁。 日本鉱業史料集刊行委員会編『日本鉱業史料集第一二期明治篇』、白亜書房、1990年(上巻「和田維四郎編金石識別表」116頁、中巻「和田維四郎編本邦金石略誌」74頁、下巻「和田維四郎訳金石学」162頁)。 原田準平「明治以後の鉱物学会」、『地学雑誌』63(3)、1954年、62—71頁。 原田準平「わが国の鉱物学の歩み」、『鉱物学雑誌』11(1・2)、1973年、1—18頁。 望月勝海『地学・地質学・地理学』、目黒書店、1947年、124頁。 望月勝海『日本地学史』、平凡社、1948年、184頁。 文部省『文部省第三年報』、1875年。 矢部長克「明治時代の日本における地質学」、『日本地質学会史』、日本地質学会、1953年、36—44頁。 和田維四郎『日本鉱物誌』、1904年。 渡辺光明「現代日本科学技術史年表—地質学鉱物学」(I)、『科学史研究』25、1953年、17—22頁。 Editorial Committee for “Introduction to Japanese Minerals”Organizing Committee IMA-IAGOD Meeting '70 (1970): Introduction to Japanese Minerals. Geological Survey of Japan. |

[東京大学法理文学部博物場]87 初期鉱物標本、総合研究博物館岩石・鉱床部門

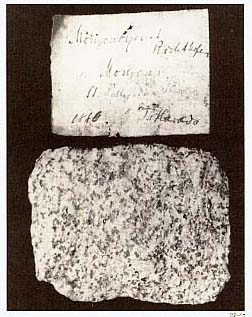

87-1c モンゾ閃緑岩 Monzodiorite 「Monzonsyenite, Richthofen v. Monzoni, St. Pellegrino Tal, 1880」の記載あり

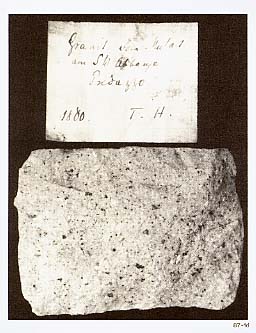

87-1d 花崗斑岩 Granite porphyry 「Granit von Mulas am SW Abhange, Predazzo, 1880」の記載あり

88 『博物場レフェランス・コレクション台帳』(Minearals. Collection A.) 大正12(1923)年以前、背皮装、総合研究博物館岩石・鉱床部門 東京大学法理文学部博物場の標本目録の第四番に収録されている『鉱物コレクション目録』(Catalogue of (A) Collection Minerals. Department of Science, University of Tokio, 1882)の原本で、記述は一段と詳しくなっている。外国産鉱物標本3132点の名称、産地、購入元などが、独語、英語、仏語で手書きされている。アルファベットや数字の書き方から、外国人の手になることがわかる。東京大学が本郷キャンパスに移転以前の、博物場があった頃の目録の現品である。(西野)

89 Catalogue of Lithological Spacimens, Science Museum. Department of Science, University of Tokio 明治17(1884)年、背皮装、縦22.0cm、横15.0cm、総合研究博物館地史古生物部門 明治14(1881)年から17年にかけて出版された東京大学理学部博物場[Scientific Museum. Department of Science, University of Tokio(原文のまま)]の鉱物・化石・地史・岩石等の計11,475点の標本目録。そのうち、10,972点は外国標本である。東京教育博物館の鉱物標本目録(明治19年)や帝国博物館自然史部門の鉱物・岩石・化石標本目録(明治24年)に先行する。(西野) [ジョン・ミルンの遺品]

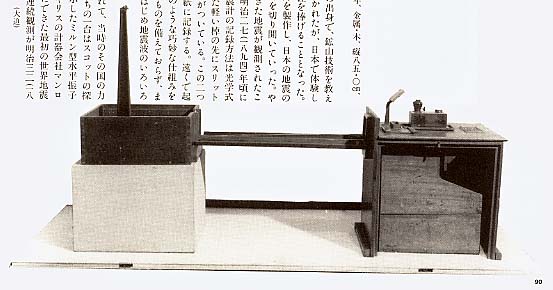

90 ミルン型水平振子地震計 明治27(1894)年、金属・木、縦85.0cm、横148.0cm、高40.0cm、国立科学博物館 ジョン・ミルン(1850—1913)はイングランドの出身で、鉱山技術を教えるために明治9(1876)年に工部省工学寮に招かれたが、日本で体験した強い地震に刺激されて、以後地震の研究に生涯を捧げることとなった。彼は世界最初の地震学会の創設に参画し、地震計を製作し、日本の地震のカタログを作るなど、地震学という未開拓の分野を切り開いていった。やがて地球の反対側のヨーロッパで日本付近で起きた地震が観測されたことを知ると、遠地地震に関心を示すようになり、明治27(1894)年頃にこのような水平振子地震計を考案した。この地震計の記録方法は光学式で、光源に石油ランプを使う。振子から長く仲びた軽い棹の先にスリットがつけてあり、暗箱にはこれに直交したスリットがついている。この二つのスリットの交点を通る光の動きを長巻の印画紙に記録する。遠くで起きた地震による微かな揺れをとらえるためにこのような巧妙な仕組みを考えたが、今の地震計では必ずある制振器というものを備えておらず、また、記録紙の送り速度が遅いので、P波、S波をはじめ地震波のいろいろな相を識別するのが難しいという欠点があった。1895年にミルンがイギリスヘ戻ると、この地震計は本国の計器製作会社によって幾台も作られて、当時のその国の力を示すかのように世界各地に設置された。そのうちの一台はスコットの探検隊に託されて南極まで行っている。ここに展示したミルン型水平振子地震計は震災予防調査会で購入したもので、イギリスの計器会社マンロウの銘板に8番の刻印がしてある。19世紀末にできた最初の世界地震観測網の事業として、このミルン型地震計による連続観測が明治32(1899)年から本郷の東京帝国大学構内で行われた。(大追) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |