伊藤圭介

|

大場秀章 東京大学総合研究博物館 |

|

名古屋は江戸時代、徳川幕府第一の親藩である尾張藩の城下町として栄えた。その尾張で隆盛を誇っていた学術に本草学がある。はじめは松平君山、三村森軒、浅井図南とその一家一門が独自に本草学の研鑚に励んでいたが、後に京都の小野蘭山の門に学んだ加藤慶元、浅野春道、山田貞石、水谷豊文らによる即物的な特色をもつ「尾張学派」本草学が起こった。特に、豊文はその時代の最も傑出した本草学者であり、博物についての広い知識を有していただけでなく、実際に博物を分別・同定する資質に優れていた。 江戸時代後期から明治時代の近代学術研究の揺藍期に活躍した学究者の一人が本章で扱う伊藤圭介である。彼は父から学問の基礎を授かった後、医師としての道を歩むが、幼時より水谷豊文に師事して大きな影響を受けた。また、圭介はこの師らとともに江戸への参府旅行中のシーボルトに会い、勧めに従い長崎のシーボルトのもとへ赴き博物学を中心とした蘭学を学んだ。 明治政府の、そして東京大学の揺藍期に請われて出仕した晩年の圭介は、本草学・蘭学という枠組みの中でえた博物についての該博な知識と経験を近代科学へ橋渡しする役目を果たすことになるのである。なかでも文部省編輯寮の一員として『日本産物志』を刊行したことの意義は大きい。また、東京大学員外教授(後に教授)としては日本植物の分類学的研究を側面から援助したことの功績は忘れられない。 明治時代になっての圭介の多面に及ぶ活動の原資となったのは、長年にわたり彼が蓄積した博物についての該博な知識と経験であることは論を待つまでもないが、それに加えて江戸時代の学究者としては希有な彼の即物的・実証主義的な性向がある。これは近代科学を貫く基本姿勢であり、少なくとも東京大学創設当時においては基本とされたものである。圭介はそうした性向がゆえに、御雇外国人教師や欧米に留学し帰国した新時代の研究者とともに、近代科学としての博物学の確立・発展に自ら参画しえたのだろう。 圭介のこのような性向は生まれつきである可能性も高いが、幼時より水谷豊文に学ぶことを通して増幅されたことはまちがいない。 99歳まで生きた伊藤圭介だが、彼自身が生涯現役といったように、最後の公職になった東京大学を非職で辞めたのが84歳であった。その長い実り豊かな彼の人生を辿ってみると、四つの大きな節目があるように思われる。それらは[一]シーボルトとの邂逅と長崎遊学、[二]洋学館と種痘所開設、[三]蕃書調所出仕、[四]東京大学員外教授である。本項ではおもに[一]、[三]、[四]に焦点を当てることにする。その前に彼の家系及びその長い一生を概観してみよう。 1 その生涯i 伊藤家の家系及び父西山玄道伊藤圭介は享和3(1803)年正月27日に西山玄道・たきの次男として名古屋呉服町一丁目に生まれた。大河内存眞は実兄である。圭介の父西山玄道は伊藤磯右衛門長救の三男として生まれ、西山家の養子となり、玄道の次男圭介は再び伊藤へ復姓した。伊藤圭介の伝記を著した伊藤[1898]や杉本[1960]によると、伊藤家の初代は、大坂籠士の末喬で、「瓢零シテ濃州(美濃)可児郡中切井尻ニ寄寓」したが、「後久々利村ニ所縁ノ百姓アリテ、千村家ニ仕寓テ、姓を伊藤ト称シタ」と記している。これは伊藤家の菩提寺の過去帳にもとづいた伊藤家の「系譜」によるとしている。伊藤家は代々磯右衛門を称しており、圭介の父玄道は三代目磯右衛門長救の末子である。久々利村は岐阜県可児郡にあり、三方が山に囲まれた要害で室町時代には土岐氏の居城があった。 玄道は明和元(1764)年13歳で、母の実家、西山家の養子となり、西山姓を称した。玄道ははじめ足立千代を娶ったが、産褥中に亡くなったので、野間利貞の四女たきを後妻に迎えた。先妻には一女ふみがあったが、たきは存眞(重敦)、きい、圭介、与兵衛を生んだ。たきの父伊右衛門利貞は林三郎右衛門の家臣、母は町人弥助の女であることが、圭介自筆の『親類書』にみえる。 父、玄道は少年期から名古屋に出て、儒医石川香山に医学と朱子学を修め、天明4(1784)年(一説には6年)医者として名古屋七間町一丁目に居をかまえた。後に、呉服町一丁目に転居したが、町医としての令名は高く、文化年間には御用掛医師に選ばれた。 圭介との関係で特に注目しなくてはならないのは、父が学問好きであったことである。医業のあいまに、尾張本草学界の第一人者である水谷豊文について本草学を修め、幕末の本草学隆興の一端を担ったことである。また漢詩にも秀でていた点も圭介の漢文への資質を考える際重要である。 ii 大河内存眞ここで兄存眞について触れておこう。存眞は圭介より7歳年長で、医術を尾張藩医業総取締の浅井貞庵、本草学を水谷豊文に学んだ。23歳で藩医大河内重則(因碩)の娘春子の聟養子に迎えられた。当時町医の子としては異例の栄達であったといわねばならない。なお、存眞の名は大河内氏代々の通称で、本名は重敦、後に重徳と改め、恒庵と号した。存眞は小普請医師より番医師を経て奥詰医師に累進して、嘉永元(1848)年には医官としては最高の奥医師に任ぜられた。 そのかたわら、尾張唯一の医学教育機関である浅井医学館の塾頭として、尾張地方の医学発達にも功績を残している。 存眞は圭介同様に本草学に理解と深い学識を有していた。それも圭介と同様に、夥しい書籍を前にした解釈学としての本草学への関心というよりは、植物を中心とした博物学への関心といってよい。これは、師の水谷豊文から影響を受けてのことと理解すべきなのか。それにしても、父玄道とその子存眞、圭介の博物学への傾斜は、単純に豊文からの影響によるとしてかたづけるには余りあることである。ここに書籍の学よりは実証と実物を重んじる玄道を核とする家の教育というものの存在を介在させてみたくなる。なお、存眞は豊文や圭介をはじめとする「尾張学派」本草学の拠点となった「嘗百社」の名付親であることを附記しておこう。 iii 幼少の圭介すでに述べたように圭介は呉服町の玄道の邸宅内で生まれ、そこで明治3(1870)年に東京に居を移すまでの67年間を暮らした。医者の家系に生まれた圭介ははやくから博物に強い関心を示した。幸いなことに圭介は、幼時より父や兄が親しく交流・師事していた水谷豊文から学ぶ機会に恵まれたのである。後に、博物学者となった圭介を特徴づける即物的・実証主義的性格の形成にあたって、父及び兄とともに豊文は大きな影響を及ぼした。 圭介の幼名は兄の右仲に対して左仲といったといわれるが、弥三郎といったという記載(西山家系譜要略、杉本[1960]による)もある。本名は舜民、のち清民と改めた。字もはじめから圭介だったのではなく、戴尭を改めたものである。圭介の読み方も、明治維新前は医者としてはケイカイとし、通称としてはケイスケを通したといわれる。号は錦  、太古山樵、花繞書屋、十二花楼が知られている。このうち錦 、太古山樵、花繞書屋、十二花楼が知られている。このうち錦 が広く用いられた。 が広く用いられた。太古山樵は名古屋郊外愛知郡上野村(現在の名古屋市千種区内鉈薬師付近)に設けられた圭介の山荘の名称であり、花繞書屋と十二花楼は圭介の生家の建物の名を取ったものである。ちなみに『泰西本草名疏』のように圭介の出版物には花繞書屋板と記されているものが多い。 なお、この呉服町の生家には花繞書屋のほかに、修養堂、洋楽堂といった名も用いられた。十二花楼というのは生家と同じ邸内にあった四階建の別棟で、来客のあったときのみに用いられたという。邸内には物産庫、書庫等も設けられ、圭介が採集した標本類、本草・医学・菌学の書籍が収蔵されていた。 国立国会図書館、名古屋大学あるいは東山植物園などに残された圭介が収集した膨大な資料群を思うとき、こうした保管のための私設の施設を有していたことの重要さを実感せずにはいられない。 iv 青年期の圭介圭介は文政3(1820)年、18歳で尾張藩の医業の官許を得て、一人立二段席という町医の資格を得ている。これは年齢からして相当の地位を得たことになる。ところで圭介は医学を誰に学んだのか。 尾張蘭方医の始祖とされる野村立栄の編纂した『医家姓名録』の圭介の項には、父玄道より文化7(1810)年本道修業と記されている。また、『東京学士会院雑誌』に掲載の伝記では、「父西山玄道、兄大河内存眞に修業」という記述がある。杉本[1960]は、父兄より医と儒の学を受けたこと以外に、圭介の医学修業を具体的に記述した文献は得られない、としている。要するに幼少より俊敏な圭介にとって、医業は門前の小僧のお経ほどのことであったのであろう。 文政4(1821)年(年代については異説もある)、19歳の時、圭介は京都に遊び蘭学者藤林泰助(1781—1836)について蘭学を学んだ。なぜ蘭学を京都の藤林泰助に学ぶことになったかははっきりしない。このことに関係する資料もあまり残ってはいない。 文政8年23歳になった圭介は、尾張祖父江村吉川旦の妹、嘉寿能と結婚する。 文政9(1826)年、圭介の後半を決定づけることになる、大きな契機が巡ってくる。その出会いがなければ圭介の生涯は大きく変わっていただろう。後述するように圭介は、江戸参府に上がるオランダ商館使節一行に加わったシーボルト(Philipp Franz von Siebold 1798—1866)に往路、帰路とも面会した。特に帰路ではシーボルトから長崎で再び会いたいとの要望を受け、シーボルトのもとで勉学したいという強い希望を抱くのである。 文政10年、シーボルトは圭介の来訪を聞いて大いに喜んだ。到着の翌日から鳴滝塾塾頭岡研介とともに、出島のオランダ商館に赴いて植物その他博物の名称を互いに質疑して、圭介はシーボルトに和名を教示し、シーボルトは圭介に学名を教示した。二人の間に入って通訳をしたのは岡研介であった。また、賀来佐一郎は傍でこれを筆記した。 しかし、圭介は翌文政11年、父の病の報を受け名古屋に帰らねばならなくなった。長崎を去るに当たって、シーボルトは餞別としてツュンベルク(Carl Peter Thunberg 1743—1828)の『フロラ・ヤポニカ』(Flora Japonica)を圭介に贈った。 圭介はシーボルトから贈られたツュンベルクの著書を読み、研究した。それにもとづいて『泰西本草名疏』を著し、文政12(1829)年に板刻が完成した。これは圭介の生涯を決定づける重要な著作になる。 天保8(1783)年、35歳となった圭介は『救荒食物便覧』を著した。圭介が本書を上梓した天保年間は有名な天保飢饉に見舞われた世界的な寒冷期にあり、日本でも各地におびただしい数の死者を出していた。この『救荒食物便覧』とは、飢饉などで食糧が不足したときに、農民や庶民に食べられる野生植物の特徴などを教示する目的で著されたものであり、時宜にかなった出版物であった。そのためもあり、この書は藩主より板本借上げの栄誉にあずかり、数100部が摺られ、窮民の救済に利用された。 v 医師としての圭介圭介は名古屋の生家で多くの患者の治療を行った。医者としての名声も高かったといわれている。博物の研究や蘭書の翻訳などはあくまで医業の余暇を割いて行っていたといえる。翻訳した蘭書の一部は上梓した。藩主徳川斎荘並びに慶臧には、圭介の蘭学およびに蘭方医療は好意をもって受け入れられていた。特に慶臧からは嘉永元(1848)年に洋書中要用のものを翻訳して差上ぐべしとの藩命を受けた。 天保9年閏4月に江戸に大火があり、江戸城西ノ丸が焼失し、再造営されることになった。尾張藩は御用金を献上する替わりにヒノキ板を献納することになり、裏木曾の出ノ小路山を中心に大規模な伐採を行うことになった。これは尾張藩が困窮状況に陥っていたためであるが、藩では領有していた木曾と裏木曾の森林資源の枯渇を防ぐために、寛文及び享保年問に施行改革を行い、その結果としてヒノキを中心とする潤沢な木材資源が生み出されていた。 このとき、幕府から検査のため、勘定吟味役などの幕吏などが現場に赴くことになった。圭介は医師として同道し、2カ月余を山中で過ごした[幸田・河村1996]。圭介や野村立栄の派遣は、当時斬新な医療技術をもつ医師としての評価をえていたことを物語るものである。 この勘定吟味役に抜擢されたのは川路三左衛門であった。川路は号を聖謨といい、幕末の政治に大きな貢献をした。当時38歳の川路は、但馬国出石藩仙石家のお家騒動取調べで注目され、能吏としての頭角を現しつつあった。 川路聖護は、後の安政2(1855)年に筒井政憲とともに蕃書翻訳取扱御用を命ぜられ、それまで天文台に附置されていた蕃書和解御用を天文台から独立させ、洋学所を設置する建議をするなど、日本における洋学研究に大きな貢献を残している。また、万延元(1860)年に蕃書調所頭取古賀謹一郎、頭取助勝麟太郎が物産学の創設を目的とした物産局の設置に当たって、川路は伊藤圭介の起用を斡旋した[みやじま1983]。 一方、川路は、医師伊東玄朴らが江戸に種痘所を設けるのに、拝領地である神田お玉ヶ池に設置の許可を与えるなど、西洋医学にもただならぬ理解を示していた。そして、この川路らとの木曾同道は、後に幕末から明治にかけて圭介が幕府や明治政府に出仕する契機にもなったものといえる。 圭介の医学への大きな貢献のひとつが、嘉永3(1850)年に自宅内に種痘所を設け、施術したことである。その後、同5(1852)年の種痘法により、種痘所が藩に設けられ、兄存眞、石井隆庵とともにその取締りを命ぜられた。 さらに、圭介は石井隆庵、中島三伯と連署して、明治3(1870)年に藩に西洋医学講習所の開設を請願している。この計画は廃藩置県により頓挫したが、明治政府により名古屋に医学校と病院が建設されることになった。これが後に名古屋大学医学部とその附属病院へと発展した。 圭介はここに垣間見たように江戸時代末期、西洋医あるいは蘭学者として、当時の名古屋において斬新な諸活動を行っている。だが、明治時代は彼を別の方面の人材として必要としたのである。その兆しは江戸時代末期の文久元(1861)年にやってくる。前述したように幕府より蕃書調所出役を命じられたことである。これ以後の圭介のことは第3・第4節に譲ることにしよう。 2 シーボルトとの邂逅文政9(1826)年、水谷豊文、大河内存眞、伊藤圭介の3人は、江戸への参府旅行中のシーボルトを宮(尾張一の宮、熱田宿)で待ちうけ、道中を共にしながら教えを受けた。その時、圭介はシーボルトから長崎への遊学を勧められ、あまり日をおくことなく長崎のシーボルトのもとへ赴いた。 交通事情も通信手段もいまとはまったく異なる江戸文政年間の事情を的確につかむことはむずかしい。ましてや鎖国下に来日した外国の学者にその道中で面会し、歩みを進めながら教えを乞う、という手段に出た豊文や圭介の心境を正確に推し測ることは不可能に近い。彼らは万難を排してこの千載一遇のチャンスに臨んだにちがいない。もちろん一般人が使節団に近寄ることは不可能だ。だからこの会見は周到に準備されていたといってよい。 宮でシーボルトに面会したのは圭介だけではない。圭介は一行中の最年少であった。圭介が従ったのは、尾張の本草学の中心人物であり、しかもシーボルトが日本において最も深い関心を寄せていた、博物学の分野の当時の日本における最も優れた人材であった水谷豊文である。すでにシーボルトは豊文と手紙でやり取りをしており、お互いに知り合う間柄でもあった。 シーボルトの紀行文にもあるように豊文は、ホッタイン(Martin Houttuyn 1720—1798)がリンネ(Carl Linnaeus 1707—1778)の『自然の体系』(Systema Naturae)第12版を基礎としたオランダ語によるその増補版であるHatuurlijke Historieを所持していた。豊文はそれを参考に日本の植物の学名を決めていたのである。独学とはいえ、その正確さはシーボルトが後述の紀行文中で絶賛しているほどである。 i シーボルトの記録から圭介がシーボルトに最初に出会ったのは江戸への参府の途上の3月29日(旧暦2月21日)であった。この日の模様をシーボルトの『旅行記』[シーボルト1967]から引用してみよう。「日本の友人や以前の門人が訪ねて来たが、その中にはたいへん経験の豊かな植物学者で、私が出島から手紙のやりとりをしていた水谷助六と、医学には門外漢で私が前に植物の収集を依頼しておいた同覚がいた。ここでは私は後日私の研究にたいそう役立った伊藤圭介と大河内存眞と知り合いになった。助六は博物学の偉大な友であって、あらゆる部門にわたる収集物を持って来たが、そのなかには主として宮付近に生ずる珍しい植物が、特色のある乾  標本になっていて、それに日本語名と支那語名が付けてあった。そのほかにいくつかの日本および支那の果実もあった。(中略)彼が見る機会に恵まれたたくさんの珍しい植物や動物をかなり精密に写生していたし、その中には私が実にそっくりだと感じた乾 標本になっていて、それに日本語名と支那語名が付けてあった。そのほかにいくつかの日本および支那の果実もあった。(中略)彼が見る機会に恵まれたたくさんの珍しい植物や動物をかなり精密に写生していたし、その中には私が実にそっくりだと感じた乾 植物の図もあった、しかも私は特に二冊の肉筆の画帳に注目した。それは日本植物のコレクションであるが、すべて正確にリンネによる名称で分類し、すべての植物に属名をあげていた。102の同定のうちで私はたった四つの誤りを指摘することができただけであった。同定された属の多くはケンプファー(ケンペル)やツンベルク(ツュンベルク)も日本の植物の中にあげていないし、そのうちの二、三は私もまだ見たことがなかった。私は、彼がこのためにどんな文献を参考としたかを、好奇心をもってたずねたが、彼はただ研究のときにリンネのオランダ語版を用いたと言っていた。(中略)それから私の友人は、約二千種の植物のある自分の庭園をみせて必要なものは自由に取ってほしいと申し出た。(中略)私の友人は、われわれが泊まる予定になっていた所(池鯉鮒の宿をさす)までそれらのものを私に持って行ってもらうことに決め、私の駕籠の中に入れ、私がそれを調べ、友人水谷助六の求めに応じて私の知っているものを同定した。(中略)私は水谷に植物解剖学を簡単に教え、この地方の珍しい植物を集めるように依頼した。この立派な人と親交を結んだおかげで、日本の植物群に対する私の知識は著しく増大したのである。 植物の図もあった、しかも私は特に二冊の肉筆の画帳に注目した。それは日本植物のコレクションであるが、すべて正確にリンネによる名称で分類し、すべての植物に属名をあげていた。102の同定のうちで私はたった四つの誤りを指摘することができただけであった。同定された属の多くはケンプファー(ケンペル)やツンベルク(ツュンベルク)も日本の植物の中にあげていないし、そのうちの二、三は私もまだ見たことがなかった。私は、彼がこのためにどんな文献を参考としたかを、好奇心をもってたずねたが、彼はただ研究のときにリンネのオランダ語版を用いたと言っていた。(中略)それから私の友人は、約二千種の植物のある自分の庭園をみせて必要なものは自由に取ってほしいと申し出た。(中略)私の友人は、われわれが泊まる予定になっていた所(池鯉鮒の宿をさす)までそれらのものを私に持って行ってもらうことに決め、私の駕籠の中に入れ、私がそれを調べ、友人水谷助六の求めに応じて私の知っているものを同定した。(中略)私は水谷に植物解剖学を簡単に教え、この地方の珍しい植物を集めるように依頼した。この立派な人と親交を結んだおかげで、日本の植物群に対する私の知識は著しく増大したのである。水谷助六・伊藤圭介および大河内存眞はこの時から私が日本を去るまで、実に熱心に中部日本のたいへん珍しい植物を捜し、乾  し、写生する仕事にたずさわった」。 し、写生する仕事にたずさわった」。ところで、圭介の孫である伊藤篤太郎[1935]は、シーボルトが熱田(宮)で会ったのは豊文、存眞、圭介の三人としている。そして彼は同覚(原文はTokaku)はすでに紹介したように名を重敦、号を恒菴、東敦と称した大河内存眞自身のことであると解した。また、駕籠に付き添いながら鳴海駅までシーボルトと同道したのは圭介だけであり、豊文と存眞は熱田(宮)で別かれたという。駕籠の中のシーボルトは28歳、豊文は48歳、存眞は31歳、そして圭介は24歳であった。 豊文、存眞、圭介の三人は帰路の5月27日(旧暦4月21日)に熱田宿にてシーボルトに再会している。このときのことも日記中に以下のように記されている。 「夕方鳴海につき、遅くなってようやく宮に到着。ここでは親交のある植物学者たちが私を出迎え、この付近の植物の乾  標本と種々の植物の図をたくさんもって来た。夜中の三時までこれらの植物を調べたり鑑定したりして過ごした。われわれは互いに文通したが、それは私の帰国の時まで誠実に続けられた」(太字は筆者)。 標本と種々の植物の図をたくさんもって来た。夜中の三時までこれらの植物を調べたり鑑定したりして過ごした。われわれは互いに文通したが、それは私の帰国の時まで誠実に続けられた」(太字は筆者)。この記述で注意すべきは豊文、存眞、圭介が医者としてではなく、植物学者たちと表記されていることである。この記述から彼らが深夜まで標本や図譜を前に植物についての談論をした様子がしのばれる。ここに人生の後半生において植物学者としての道を歩くことになる圭介の原像を見るのは私だけだろうか。 鳴海駅での別れに臨み、シーボルトは圭介に対して、「願わくは長崎に於て、再び君と相見るを得む」と告げたという[伊藤1940]。 ii 長崎にて圭介はその長崎遊学を現実のものとするため、準備に取りかかった。彼は、すでにこの時シーボルトが日本の博物、特に植物に最大の関心をもっていることを喝破してしまう。そこで日本の植物について師の水谷豊文から改めて詳しく教えを乞う一方で、シーボルトが収集しているおしば標本を圭介自身も作成し、彼の研究の一助としようと考えた。そのため尾張周辺はもとより、後に述べるようにシーボルト自身出向くことができない採薬の名所である、日光(栃木県)に出かけることを考えたと思われる。 翌文政10(1827)年、最初の薬品会を自宅の修養堂で開催した。薬品会はやがて後年文久元(1861)年の博物会へと発展していく。これは日本での博物館活動の端緒と見なされる会合であった。動物・植物・鉱物・化石などの標本を網羅した博物館が存在しなかった当時、一時的にせよ多様な博物が一堂に集められた薬品会や博物会は、江戸時代の博物学の発展に重要な役割を果たすものであった。即物性と実証性を重じた「尾張学派」本草学では、博物会が特に大きな意義をもつものであったことは容易に想像がつく。圭介はこの博物会の開催にあたっては常に中心的な役割を果たしていた。 薬品会の後、彼は江戸に出た。5月に名古屋を出発すると、まず鳳来寺山(三河)、秋葉山(遠江)などを訪ねて採集し、続いて江ノ島、鎌倉を廻って、江戸に着いた。江戸では宇田川榕菴を訪ね、彼のもとに寄留した。6月に彼らは伊東玄朴、大坂屋四郎兵衛などとともに日光を訪ね、赤沼原などで採薬・採集している。圭介は7月に江戸を出発して、途中、榛名山、妙義山を廻り、信濃善光寺を遊歴して、中山道を経由して尾張に帰った。 文政10年は圭介25歳の時である。この年9月4日に圭介は長崎に到着した。名古屋の蘭医吉雄常三の叔父にあたる大通詞吉雄権之助宅に寄寓し、翌日から毎日出島の医官舎宅にいたシーボルトを訪ね、半年の間シーボルトから植物学の薫陶を受けた。なお、吉雄権之助(如淵)は吉雄耕牛の三男で、吉雄常三の叔父にあたる人物で、オランダ語のほか英語、露語、仏語にも通じ、名通司といわれていた。また、その一方で吉雄流といわれる医術にも熟達していた。圭介は権之助からもオランダ語や医術を学んだと考えられている。 賀来飛霞の遺稿『錦寓伊藤老先生ノ履歴書』[山下1978]によれば、長崎到着の翌日から塾頭岡研介と相伴い、日々出島蘭館に赴き、博物の名実を互に質正し、和名は一々これを教え、ラテン名はその教示を受けた。その通弁は岡研介が行い、その傍にあって同学厚志の友人で豊前生れの賀来佐一郎が詳しくこれを筆記した。これをもって当時まで明瞭ではなかった博物の名実を闔明にし得たので、博物学は大いに進歩する幸運を得たのである。シーボルトは和洋の名実を研究するを得て、互に其れ裨益を交換するものなれば、「予は是圭介の師なり、亦圭介は予の師と謂べきなり」といった。 この記述から考えられることは、圭介はシーボルトから植物学を順序だてて基礎から学ぶことはなかったことである。お互にもてる知識を補完することに多くは費やされたのだろう。標本、川原慶賀らが描いた植物画などにもとづいて、実際の植物の類似種との相違点、特徴、和名、文献、用途などについて、圭介はシーボルトから問われ、知っている限りの返答をしたに違いない。圭介の師、水谷豊文の『物品識名』が彼らの重要な文献として利用された。 シーボルトは日本植物研究のために、[一]未知の植物の発見に努めるだけでなく、[二]個々の植物の和名が知りたかった。前者については標本・図などを手がかりに類似種の区別を通じて、種の境界と変異についての意見交換に力を注いだことだろう。 圭介の持参したおしば帳もシーボルト自身の膨大なコレクションや出島に栽培中の植物もこの役にたったのはいうまでもない。またシーボルトの手元には桂川甫賢などの江戸の医師、宇田川榕菴から贈られたおしば標本帳もあったと思われる。圭介のおしば帳には270余の植物標本が貼り込まれていた。この圭介の標本は後に彼がシーボルトに贈った7帳210数点の植物とともに、オランダの王立植物標本館(ライデン)に収蔵されている。 王立植物標本館と東京大学に収蔵されるおしば標本を比較すると、東京大学の標本はシーボルトの指導を受けて製作されたと考えられる後の7帳の標本に類似している。ただ、ライデンにある後の7帳の標本に散見する採集植物についてのノートが東大標本にはほとんど見られない。 岡研介が通訳をしたと賀来飛霞は記していることから、文章は判読できても会話は別という、多くの日本人に共通する外国語聞き取りの困難さが圭介にもあったかも知れない。 圭介はシーボルトが書き留めた草稿やノート中の学名に和名を記入した。また、圭介が述べた和名をシーボルトがカタカナで記入したこともあった。圭介ならびにシーボルト自身の手になるカナ書き和名をライデンやペテルブルグにあるシーボルト資料中に見出すことができる。 iii 『フロラ・ヤポニカ』の中の圭介一般にシーボルトの『日本植物誌』または『フロラ・ヤポニカ』といわれているのは、シーボルトがドイツの植物学者のツッカリーニ(Joseph Gerhard zuccarini 1797—1848)と共同で著したFlora Japonicaである。本著は1835(天保6)年に刊行が始まり、1870(明治3)年に全2巻が完成した。1844(弘化元)年に第2巻第5分冊が出た後、26年間の空白がある。共著者のツッカリーニが1848年に亡くなったことが大きい。1870年に一度にまとめて刊行された第2巻第6—10分冊はオランダの植物学者ミクェル(Friedrich Anton Wilhelm Miquel 1811—1871)の手によったものである。『フロラ・ヤポニカ』はラテン文で記述された純粋に植物学的な記述と、フランス文で書かれた種々の覚え書きからなる。この覚え書きは日本での見聞にもとづいてシーボルトが記述したものと考えられている[大場1996]。 この覚え書きにはシーボルトの情報収集範囲と精度に驚きを新たにしたが、その中には日本人として圭介、宇田川榕菴、小野蘭山、桂川甫賢、芝伝之進、長之助、二宮敬作、水谷豊文、美馬順三、最上徳内の名前が出てくる。最も多いのが圭介(7回)であり、豊文(6回)、榕菴(4回)がそれにつぐ。 このことからもいかにシーボルトが圭介及び師の豊文を日本の植物に関する一級の博物学者としてその言を信頼していたかが判る。ただし、ミクェルが編集した部分に属するハウチワカエデの項では圭介が本州と肥後山中で発見したコハウチワカエデという記述がある。また、ウリハダカエデでは、「A.pennsylvanicumに近いこの種は、伊藤圭介が雲仙の斜面で発見したものである」と書かれている。しかし、圭介が肥後や雲仙に出向いた記録は残されていない。 圭介の名前が出てくるところは、直径1.6メートルにも達するオオツワブキの存在、尾張・信濃山中に生えるウラジロモミ、サワラの識別、ヒムロの園芸品種、日光山中でのハナノキの発見、そして先述のハウチワカエデ、ウリハダカエデである。 上記のうち、日光のハナノキというものも何かの誤りの可能性がある。それはともかく、多種の植物にわたる圭介の言及は豊文の『物品識名』に拠ってシーボルトが圭介とお互いの知見を交換した成果といってよい。だがシーボルトが圭介を博物学者として信頼しお互いに切磋琢磨したのは、圭介が単に知識として植物、動物などの名前を空んじていたからだけではない。類似種から識別しえるだけの物自体についての認識力、鑑識力を伴っていたことが大きい。この点で圭介、そして師の豊文の右にでる博物学者は当時の日本に存在しなかったといってもよい。 シーボルトは的確に人を見ていた。彼の植物学研究の伴侶に最もふさわしい人物として圭介の力量を見抜き、そして長崎への遊学を薦めたといえる。 圭介はこうしたシーボルトの期待に応えることで、博物学者としての資質・力量にそれまでにない知識を蓄積することができ、博物学の分野で突出した人材へと育っていくのである。中でもシーボルトから実証研究の大切さを学んだことの意義はきわめて大きい。その実証を重んじることこそ博物学の基礎とすべきものであり、それなくして博物学は意味を失うのである。 iv 『泰西本草名疏』長崎から帰郷すると、ただちにシーボルトから与えられたツュンベルクの『フロラ・ヤポニカ』の解読に取りかかった。『フロラ・ヤポニカ』はオランダ商館医として滞在中にツュンベルク自身が採集した植物と彼の来日前に同じ立場で来日したケンペル(Engelbert Kaempfer 1651—1716)の収集した標本(当時大英博物館蔵)を研究し、日本に産する全植物種をリンネの分類体系に従って分類し、記載・解説したものである。その後もシーボルトとツッカリーニなど多くの植物学者によりフロラ・ヤポニカ(日本植物誌)が著されるが、ツュンベルクによるそれは最初のものである。『泰西本草名疏』の本冊はツュンベルクが日本から記載した植物に対する一種の学名・和名対照表といえる。この作成作業を通じて圭介はすべての植物・動物に学名が与えられていることを知る。 ツュンベルクの解説から当時の日本では具体的にはまったく紹介されていなかった近代植物分類学の創始となったリンネの雌雄蕊にもとづく「二十四綱分類体系」についてもその概要を知るところとなった。江戸時代の博物学者は体系分類についてはまったく無知であった。ツュンベルクの解説はオランダ語ではなくラテン語であったため、判読理解に苦しみながらも、圭介はその体系について理解をえた。『泰西本草名疏』をもって近代植物分類学は日本にも紹介されたといえる。ただし、これは文字どおり紹介だけに終ってしまう。日本で植物が学名によって研究されるようになるのは近代植物学が移入された明治時代になってからのことである。しかし、その一方で日本の植物自体の研究はツュンベルク以来、シーボルト、ミクェル、マキシモヴィッチ(Carl Johann Maximowicz 1827—1891)、フランシェとサヴァチェ(Andrien René Franchet 1834—1900、Paul Amedée Lúdovic Savatier 1824—1886)、グレー(Asa Gray 1810—1888)などによって綿密に行われ、日本人の手による研究の前に、おびただしい数の植物がすでに彼らにより命名されていたのである。 圭介自身も日本植物について近代植物学の手法に沿った研究はまったく行っていない。その意味で、彼は近代植物分類学の始祖リンネの24綱分類体系の単なる紹介者に終ってしまう。圭介がその研究を放棄した理由として、当時すでに蓄積されていた膨大な文献(ツュンベルクが引用している)が個人ではほとんど入手不可能であったこと、当時学術の公用語とされたラテン文を読むことが困難であったことをあげることができると思う。この二つの点に対する取組みは東京大学の創設とともに始められる。膨大な文献を購入しなくてはならなかったが、初代教授矢田部良吉も第二代教授松村任三もそのことに最善を尽くした。東京大学に19世紀までの植物学文献がよく揃っているのはこのためである。ラテン文はそうした文献を解読する点でも重要であったが、御雇外国人教師、さらにはカトリック教会神父から学ぶこともできた。 シーボルトのもとで過ごした半年は後の圭介の人生を決定付けるものとなった。だが、江戸時代には圭介がシーボルトから学んだものごとを開花させる環境は整ってはいなかった。圭介が自身の学問的開花をみせるのは、59歳になった文久元(1861)年に幕府により蕃書調所へ出役を命ぜられることになった時点からである。奇しくもその年シーボルトは江戸・横浜に滞在し、圭介と再会を果たすのである。圭介の第二の人生の出発を祝すかのごとくの対面であった。 v シーボルトとの再会安政5(1858)年日蘭通商条約の成立によって、シーボルトの日本追放令が解除された。万延元(1860)年シーボルトは長崎に再来した。幕府はこのとき彼を顧問として招聘した。翌年の文久元(1861)年にシーボルトは横浜に上陸し、芝赤羽の接遇所に5カ月滞在した。ところが、シーボルトが幕府の信任を得たことを嫉視したオランダ総領事等の反シーボルト勢力の反発を受け、シーボルトは江戸を一旦退去することになり10月18日に横浜に滞留する状況にあった。文久元年9月に幕府から蕃所調所出役を命じられた圭介は11月10、11日の両日にわたり、門人の田中芳男を伴い、横浜でシーボルトに再会した。この際、圭介は幕府に博物の件につき質問する旨、願い出て許可を受けている。このときの会見は田中が詳しく記録しており「横浜雑記」という稿本として残された[吉川1993]。 田中の記録は、 「大悦ノ様子ニ相見エ候。通詞ヲ以テ応接致候、 シ「久々ニテ御目ニ掛リ甚タ大慶致候、再会ハ迚モ不相叶候ト存候処、不計事ニテ候、御壮健目出度候、 イ「御同意ニ存候、此度江戸表エ罷越処、面会ノ為メ此表エ罷越候、(以下略)」(シはシーボルト、イは圭介である。但し、改行は筆者による)。 と会見の様子が手にとるように判る このときの2人は圭介が持参したおしば標本、鉱物標本の同定が主な用向きであったろうが、話題は各方面に及んだ。2日目の会見時に、シーボルトはイギリス人の画工ワーグマン(C.Wirgman)に圭介と自身の肖像画を石筆で描かせ、翌年(1862年)1月11日に圭介に贈られた。そのときの書簡の訳文の一部を引用しよう[吉川1993]。 「予又乾草木ノ代品トシテ肝要ノ書類ヲ足下ニ送ルベシ、故ニ足下速ニ許多ノ草木ヲ予ニ恵送アレカシ、「ミスケロク」ノ草木ヲ忘失ナシタマフナ、諸草木ニ其花又ハ果実12種ツゝ添へ毎草木ヲ紙一枚ニ包ミ和漢ノ名ヲ施シ其産地ノ名ヲ書シテ予ニ送リ、且是ニ其目録ヲ添へ加フルトキハ幸甚ナルベシ、然ルトキハ予其目録ニハ足下送ル所ノ乾草木ハ予ガ許ニ留置キ予ガ書中ニ載スル毎ニ伊藤圭介ヨリ得タルモノト書記スベシ、(中略) 足下ノ老師フォンシーボルト」 vi 圭介にとってのシーボルト右の書簡からは、シーボルトにとって圭介がいかに彼の研究に大きな役割を果たしているかが実感される。これを利用といってしまえばそれまでだが、学術研究はこうしたことの相互の繰り返しを通して発展していく。いつまでも供給される一方の状態にある側での学術の発展は望むべくもないであろう。やがての相互恵存を圭介が夢みたことは想像に難くない。圭介はシーボルトの要請に応えるために植物を採集して標本を作成した。同時に、植物自体についても観察し、同定し、類似の種との相違点が何かを調べた。さらに、その植物が地元の人々によって何という名で呼ばれているのかも聞き書きしたのはいうまでもない。資源として利用される場合はそのことも刻明に記していった。各地を歩きながら採集と聞き書きを続けていく中で、圭介は日本各地の植物について書物からは得られないオリジナルな知識を蓄積していったのである。これらの知識と経験は、圭介が後に小石川植物園で植物分類学者として研究を進めていくうえで、大いに役だったのである。東京大学創設当時の植物学者に最も欠けていたことは、このような実地の体験であり、それを通じて得られた個々の植物についての生きた知識であった。 日本植物学への貢献と並ぶ圭介の重要な業績に独自の物産学の確立がある。物産学の萌芽にもシーボルトからの影響があると私は考えている。すでに記したように植物採集を通じて圭介は各地で資源としての植物にも知見を殖やしていったのである。それはシーボルトの関心に応えるという目的のためであったが、その過程で得た知見は圭介自身の目を博物の資源性に向けさせることになったのはいうまでもない。 つまり、私が注目しここに紹介する圭介とは、シーボルトに学んだ圭介であり、シーボルトにより与えられた新しい知識・考え方をもって独自の新しい学問の領域を切り拓いたところの圭介なのである。 3 物産学と圭介

|

【参考文献】伊藤篤太郎「理学博士伊藤圭介翁小伝」、『東洋学芸雑誌』第15巻、1898年。伊藤篤太郎「文政年代に於ける東西文化の偉大なる交換者 Philipp Franz von Siebold」、『科学』第5巻、1935年、445—452頁。 伊藤篤太郎「伊藤圭介翁と小石川植物園」、小倉謙編『東京帝國大學理學部植物學教室沿革附理學部附屬植物園沿革』、1940年、307—311頁。 遠藤正治「解説」、圭介文書研究会編『伊藤圭介日記第一集「瓊浦游紀」』、名古屋市東山植物園、1995年。 大場秀章「解説」、シーボルト(大場秀章監修・解説、瀬倉正克訳)『日本の植物』、八坂書房(東京)、1996年、273—294頁。 大場秀章「ツュンベリーと江戸時代の植物学」、『日経サイエンス』第27巻第2号、1997年a、104—111頁。 大場秀章『江戸の植物学』、東京大学出版会(東京)、1997年b。 大場秀章編『日本植物研究の歴史—小石川植物園300年の歩み』、東京大学総合研究博物館、1996年。 小倉謙編『東京帝國大學理學部植物學教室沿革附理學部附屬植物園沿革』、同理學部植物學教室、1940年。 木村陽二郎「明治・大正期の植物学」、木原均・篠遠喜人・磯野直季監修『近代日本生物学者小伝』、平河出版社、1988年、10—35頁。 幸田正孝・河村奥久「天保九年の『日記』と川路聖謨」、圭介文書研究会編『伊藤圭介日記』第2集、名古屋市東山植物園、1996年。 シーボルト(斎藤信訳)『江戸参府紀行』、東洋文庫87、平凡社、1967年。 シーボルト(大場秀章監修・解説、瀬倉正克訳)『日本の植物』、八坂書房、1996年。 杉本勲『伊藤圭介』、人物叢書、吉川弘文館、1960年。 東京大学百年史編集委員会『東京大学百年史 資料一』東京大学、1984年。 帝室博物館編『帝室博物館史』、帝室博物館、1938年。 牧野富太郎「『小石川植物園草木目録』後編ハ何故同ジ様ナ本ガニ冊アルノカ」、『植物研究雑誌』第5巻、1928年、207—210頁。 みやじましげる『田中芳男伝』、田中芳男・義廉顕彰会(飯田市)、1983年。 山下愛子「賀来飛霞—資料編」、女子聖学院短期大学紀要、1977年、97—125頁。 吉川芳秋『医学・洋学・本草学者の研究』、八坂書房、1993年。 |

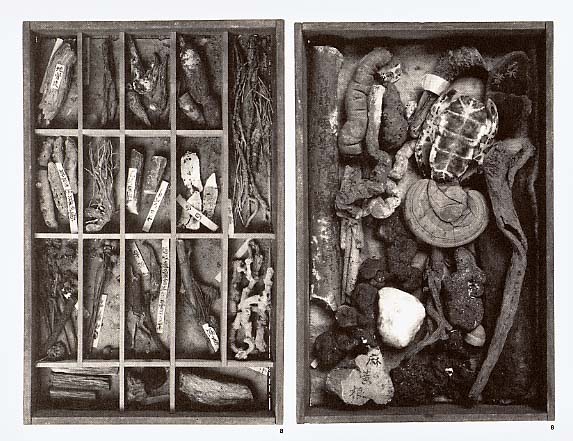

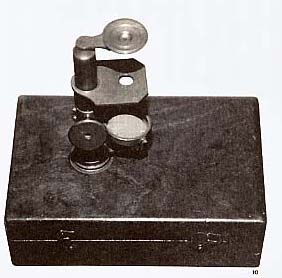

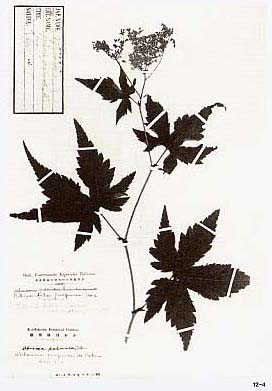

[伊藤圭介の遺品]

8 薬用植物等標本(十箱一揃) 寛政10(1798)年、縦33.5cm、横18.0cm、「寛政十年午四月十八日産物箱」の墨書あり、国立科学博物館

10 顕微鏡(木製木箱入、シーボルトから贈られたとされる) 真鍮、高9.9cm、箱縦9.6cm、横14.9cm、高4.8cm、名古屋市東山植物園蔵

11 雑標本、江戸末期、メタセコイアの化石/キクメイシ科サンゴ/キクメイシ科サンゴ/ナガニシ(貝類)/トカシオリイレボラ/マッコウクジラの歯/古瓦片/石繊維石膏/化石ノジュール/木の葉の化石 名古屋市東山植物園 12 押葉標本押葉標本(  旛葉標本) 旛葉標本)明治10(1877)—12(1879)年、台紙縦42.5cm、横28.0cm、総合研究博物館植物部門

12-1 ズタヤクシュ Tiarella polyphylla 「ヅタヤクシュ Tiarella polyphylla, Don 第十一綱 第一目 虎耳草科 日光湯元採 明治十二年六月十六日」の圭介自筆標本ラベルあり、「圭介」の小朱印あり

12-4 キョウガノコ Filipendula purpurea 「キャウガノコ Kiyaganoko Spiraea palmata Th.june Nikko 日光」の圭介自筆ラベルあり、村松任三による「キャウカノコ Filipendula purpurea (Mx) Matsum. 明治十二年六月十八日」の小石川植物園の標本ラベルあり、清水建美による「キョウカノコ Filipendula purpurea Max., F. kamtschatica f. pilosa Det. T. Shimizu(1959)」の東京帝国大学理科大学  葉室(Herb. Universitatis Imperialis Tokiensis)の標本ラベルあり 葉室(Herb. Universitatis Imperialis Tokiensis)の標本ラベルあり伊藤圭介(1803—1901)は、幕末から明治期にかけて活躍した植物学者として名高い。本草学の盛んな名古屋に生まれ、水谷豊文に就いて学んだ。植物の研究ばかりでなく、医学・動物学・鉱物学・考古学などにも関心を向けた。自然を研究対象とする本草学とは、本質的にそうした広がりを持つ学問であった。現在、圭介の遺品が、東京大学のほか、国立科学博物館、名古屋市東山植物園、立正大学、国立国会図書館などに分散したまま保管されている事態は、近代の学問が細分化されたあまり、かつての博物学的な知が失われてしまったことを如実に物語っている。 シーボルトの江戸参府の往還時に面会を求め、誘われて長崎に遊び、蘭学を学んだ。師の水谷豊文亡きあとは、三回忌に追善本草会を開催、名実ともに名古屋本草学の中心人物となった。尾張藩の医師も務めた。こうした活躍ぶりは幕府の目にとまり、文久元(1861)年、江戸に呼ばれ、蕃所調所で物産取調べに従事することとなる。文久3年にいったん名古屋に戻るが、維新後の明治政府はやはり圭介を必要とした。明治3年に再び上京し、大学、ついで文部省に出仕することを命じられた。明治10年に東京大学が開校すると、齢すでに75歳に達していたが、理学部員外教授として迎えられ、小石川植物園で植物研究に従事した。明治14年には東京大学教授となった。(木下) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |