73[不掲載]『王立印刷所活字見本帖』

Spécimen typographiquw de l'imprimerie royale,Paris,1845

一八四五年

パリ、王立印刷所

洋装本、縦四二・二cm、横二九・六cm

個人蔵

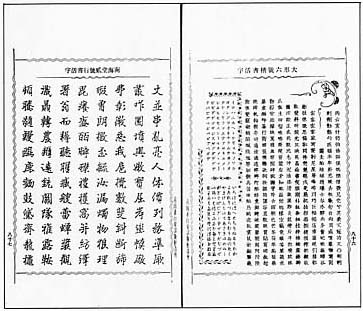

一六四〇年に仏国宰相リシュリューの創設した王立印刷所の活字見本帖。印刷されたのはルイ・フィリップ時代。本書はその第九六番本。一八五二年以降、ルイ・ナポレオンの蔵書として装釘されている。内容は外国書体の解説、現行書体の組見本、外国書体の組見本、各種罫線、数式他、モノクロとカラーの飾罫、各種装飾模様・収録書体に関する各種データ。外国書体は三十二文字書体で二十六サイズ百四種に及ぶ。本頁は四〇ポイント漢字活字。一七三二〜四二年、一八一一〜一三年にかけて彫られたもので、ヨーロッパにおける最古の明朝体である。この木活字は王立印刷所の後身である、現在のフランス国立印刷所に保存されている。 |

|

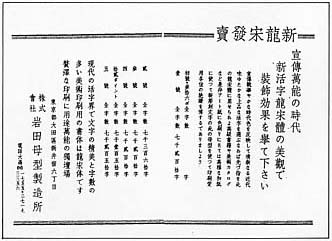

74 『東洋活字見本』

Proeuen uan Oostersche Schriften,Amsterdam,s.d.(1909?)

無刊記、一九〇九年(?)

アムステルダム

洋装本、縦三〇・三cm、横二二・〇cm

個人蔵

アムステルダム鋳造所の活字見本帖。無刊記ながら、同鋳造所の出版目録には一九〇九年の刊行とある。本頁は一八五〇年に英華書院が完成させた一三・五ポイント漢字活字と一八四七年にウィーン王立印刷所のA・アウエルが開発した連綿仮名を混植した組見本。一三・五ポイントはオランダに輸入された後、一六ポイントの、ボディに鋳込み直され、一九七〇年頃まで使われていた。連綿活字はウィーンにもはや現存せず、本邦に九本のみ現存する。本書には八、一〇、一二、一六ポイントの片仮名活字の組見本も収録されている。 |

|

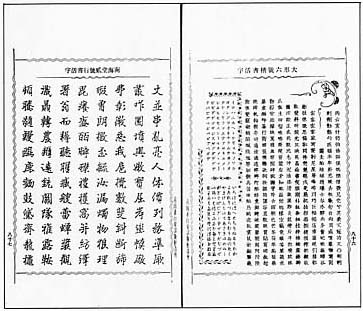

75 青山進行堂『富多無可思』

明治四二(一九〇九)年

和装本、縦一八・五cm、横一二・五cm明治新聞雑誌文庫蔵(740-A58)

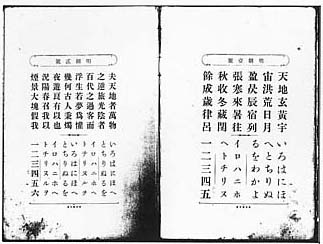

国内随一の書体の品揃えを誇った関西の活字製造所青山進行堂の活字見本帖のうち、もっとも大冊のもの。明朝、ゴチックなど通用の書体から連綿仮名、南海堂書体、纂書、飛白、勘亭流などの変書体まで、膨大な活字の書体見本を収載する。 |

|

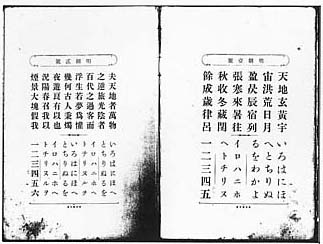

76 製文堂『秀英舎活字見本帖』

明治四三(一九一〇)年

洋装本、縦二一・九cm、横一四・六cm

個人蔵

秀英舎は明治九(一八七六)年の創業。現在の大日本印刷株式会社の前身である。製文堂は秀英舎の活版製造部門。創業当初は東京築地活版製造所の前身である平野活版より活字を買っていたが、明治一四年から自家鋳造を開始し、明治二二年頃より自社独自の活字書体を手がけ始めた。後に「築地」と並び称せられるまでに書体の完成度を高めていった。本頁は一号と二号の組見本。漢字は築地活版よりやや細く、平仮名は手書きの名残りを強く留めている。 |

|

77 東京築地活版製造所印字見本(田中芳男『 拾帖』第三一冊より) 拾帖』第三一冊より)

和装帖、縦二八・〇cm、横二〇・〇cm

田中文庫、附属図書館蔵(A00−6010) |

|

78 新聞紙型(田中芳男『 拾帖』第九五冊より) 拾帖』第九五冊より)

和装帖、縦二八・〇cm、横二〇・〇cm

田中文庫、附属図書館蔵(A00−6010) |

拾帖』第三一冊より)

拾帖』第三一冊より)