先秦時代の「単字模」銘文鋳造法——中国古代の「活字」的な資料をめぐって

吉開将人

東洋における活字の起源を語るとき、最初にあげられるのは北宋の畢昇であり、高麗の金属活字である。しかし、活字を単一の文字からなり、組み合わせて文を形作る目的をもつものと理解するなら、ある意味でその原型となるような材料は、それよりも千数百年も前の中国戦国時代にさかのぼって確認できる。いまだ材料にとぼしく、資料の条件的な制約から、多くの部分を推測に頼らざるをえない有様だが、今回わが国における活版印刷の歴史をテーマとする展示が開かれるにあたり、これら中国古代の「活字」的な資料とその性格について小文をまとめ、今後の議論の材料を提供してみることにしたい(1)。

はじめに

中国古代を彩るさまざまな青銅器、そこに残された文字をわれわれは「金文」と呼んでいる。これら金文に対し、系統だった関心がもたれ始めたのは、今から千年ほど前の宋代のことである。やがて清朝後期から末頃になると、それがどのようにして青銅器上に残されたのかという関心が芽ばえ始め、一部の知識人の間でいくつかの特徴的な金文がその鋳造法との関連で注目されるようになる。

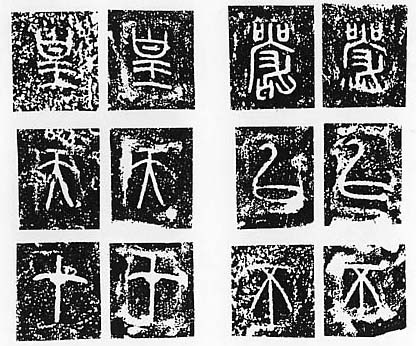

ここでいう特徴的な金文とは、銘文を形作る各文字の周囲にまるで四角い判を押したように角ばった枠が規則的にみられる資料のことを指す。こうした金文が青銅器の鋳型に文字印を押印したことによってできたとする見方を提出したのは、今から百年近くも前の方濬益という人物である。さらにその後、金石学者の羅振玉によって、≪秦公設≫という当時発見されたばかりの青銅器の銘文が注目され(挿図1)、それが一文字ずつの「笵」を組み合わせ(挿図2)、銘文として鋳造されたものであり、中国における活字の起源とみることができるという考え方が示されるに至った(2)。

|

挿図1 秦公 蓋銘文 蓋銘文 |

|

挿図2 秦公 銘文同字の比較(原寸) 銘文同字の比較(原寸) |

その他の「単字模」鋳造例

その後、これらの資料やその他の発見例、いくつかの伝世品について、同じような指摘がなされることがあった。そこではこの種の金文の鋳造に用いられたものを指して様々な名称が用いられているが、後に述べる鋳造技法を念頭に置くなら、私見ではそれを「単字模」あるいは「単字笵」と呼ぶのが適切と考える。模は笵(鋳型)を形作る原型のことを指す。小文では繁雑さを避け、両者の可能性を含めたものを「単字模」という名称で統一して表記することにしておきたい。

ここで「単字模」と呼ぶものが一体どのような鋳造法の結果であるのか、さまざまな推測がなされているが、決定的な見方となるべきものはいまだに確立していない。筆者の考え方については後述するが、いずれにしても拓本の状態で一つずつの文字の周囲にそれぞれ白い区画があらわれるということは、そこに青銅器表面との一定の段差があることを示している。しかしこれまでの数ある論考のなかに、それが凸なのか凹なのかという基本的な問題を含め、細かな観察の記述がみられないのは、検討を進める上での一つの障害である。ところでこうしたさまざまな先行研究は、いわば出土地・出土状況・共伴遺物など考古学的脈絡を失った伝世品を中心になされてきたが、近年になってその類例がそうした情報を伴なう新出資料のなかにも確認されるようになった。

その一つが≪秦王鐘≫と通称される一点の青銅鐘である(挿図3)。湖北省西部の当陽季家湖から出土したこの資料の製作年代は、器形・紋様の特徴から紀元前四世紀後半頃と考えられる。銘文部分の拓本からも明らかなように、いくつかの文字の周囲に「単字模」の痕跡がみえる。

|

| 挿図3 秦王鐘銘文 |

伝世資料も含め、この種の痕跡をもつ資料について、銘文そのものの内容や青銅器自体の特徴からその製作年代を特定し、それを時期ごとに配列すると以下のようにまとめることができる。

[前六世紀?]《秦公 》 》

[前五世紀]《攻呉王夫差剣》《 越盟辞 越盟辞 》 》

《大王鐘》《越王者旨於賜矛》《越太子□□矛》

[前四世紀]《荊暦鐘》《陳侯因咨戈》《秦王鐘》《燕侯 戈》 戈》

これによって明らかとなるのは、こうした「単字模」に関わる資料の圧倒的多数が、戦国時代前期から中期の時期にあたる紀元前五世紀から四世紀にかけての約二百年間に集中し、しかも中原地域に類例がなく、それと対照的に南の越などに関わるものが多いという事実である。

曾侯乙墓出土資料について

こうした点をふまえ、この時期のその他の資料を注意して観察すると、文字の周囲に「単字模」の痕跡がみられない金文のなかにも、その可能性以外に理解しにくいものがあることに気づく。その代表が湖北省北部の随州擂鼓 で発見された「曾侯乙墓」出土の青銅器群である。 で発見された「曾侯乙墓」出土の青銅器群である。

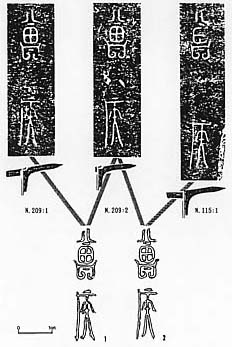

青銅器銘文と文献史料との対照により紀元前四三三年頃の埋葬と考えられるこの墓葬からは、実に十トン以上もの青銅器が一括して出土した。しかし、華やかな装飾をもつ資料の陰に隠れ、これまで体系的な分析がなされなかったのが、そこに副葬されていた武器類である。そのうち、合計百三十八点も出土した戈と戟については、その六割以上に銘文が認められ、よくみると同一内容の銘文が相互に繰り返しあらわれることがわかる。さらにその各文字を詳細に観察すると、字形、書体、文字の大きさから筆画の中軸線までが一致し、まるでコピーしたかのような全く同一というべき文字が、同じ銘文と器形をもつ例の間だけでなく、それぞれ異なる銘文内容をもつ例、器形の異なる例の間で、繰り返し何度もあらわれるという奇妙な現象に気づく。それを視覚的に示すために、三種類の戈・戟の銘文各文字の輪郭をトレースし、相互に重ねたものを用意した(挿図4)。輪郭にごくわずかな差異は認められるものの、それぞれの筆画の軸は正確に一致することがわかるはずである。

|

| 挿図4 曾侯乙墓出土文・戟銘文文字の比較 |

これほどの正確さで同一の文字が位置や配列を変えて異なる青銅器にあらわれることの説明は、繰り返し使用することを前提とする、先にみたような「単字模」の可能性ぬきには考えにくい。しかも前段の最後にまとめた結果を参照するなら、これらの曾侯乙墓出土資料の時間的、地理的位置は、「単字模」に関わる資料が最も集中する部分と重なっているのである。

具体的鋳造法に関するいくつかの仮説

これら「単字模」によると推測される金文は、いずれも鋳型の段階で何らかの工程によって青銅器本体と同時に一度に鋳造されたものと考えられる。この時代、青銅器は粘土と砂を混ぜて作られた鋳型を巧みに作り分け、それを組み立てることによって鋳造されていた。こうした青銅器鋳造の一般的な技法については、鋳型などの出土資料や青銅器自体の鋳造痕跡を観察することによって明らかにされている。しかし「単字模」の痕跡と文字部分が共存するような鋳型は今のところ報告されておらず、また「単字模」によると推測される資料についても、銘文とその周囲の状況について細かな観察に基づいた報告はみられない。したがって、その具体的な鋳造法については、限られた材料からの推測以外に復元の方法がない。

今ここで「単字模」によると推測される資料について、その「単字模」の形態とそれを利用した銘文鋳造法をあえて推測し、それを整理するなら、大きくわけて以下の二つにまとめることができる。まず第一に、現在の印鑑のように何らかの材料に文字を彫り込んで単字模とし、粘土と砂を混ぜて作られた青銅器の鋳型に対し、乾燥前にそれを「押印」するという方法である(押印法)。もう一つは、何らかの材料に文字を彫り込んだ字模に粘土等を押しつけてブロック状の「単字笵」を作り出し、それを青銅器の鋳型に埋め込むという方法である(埋(い)け込み法(3))。

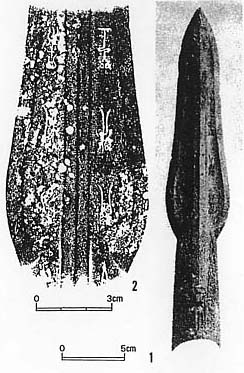

鋳型の状態と製品での状態とは左右、凹凸反転した状態になるので、押印法の場合、単字模に彫られた文字は白抜きの陰文(凹字)で、左右は最終的なものと同じ正置の状態となる。それに対して埋け込み法では、単字笵上で文字は陽文(凸字)、左右も反転した状態となる。資料のなかには、文字の一つがそれ以外の文字とは天地逆の倒置の状態で、しかも各文字の順序を大きく変えることによって初めて一つの銘文自体が意味をなすという例もみられ(挿図5)、いくつかの工程を経るなかで時には「誤植」のような事態さえ起こり得たものと予想される。

|

| 挿図5 越王者旨於賜矛 |

押印法だけを取り上げても、その細部でさらに複数の手法に分けることが可能であり、最も単純な「押印」の痕跡が残る方法以外に、前掲曾侯乙墓の例にもあてはまるような、そうした痕跡を残さない工夫も考えうる。また埋け込み法でも、単字笵を単字模から一字ずつ作る方法以外に、銘文全体として作られたものを切り分けて単字箔とするような方法も考えられる (4) 。また、埋け込み後の調整によって「単字模」使用の痕跡を残らないようにすることも可能である。

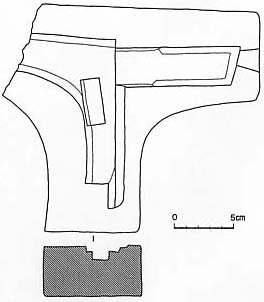

技術的な簡便さという面では押印法の方が優れているのはいうまでもないが、一方で埋け込み法を示唆するかのように、銘文が置かれるべき位置に凹状の区画を設けた同時期の鋳型も報告されており(5)(挿図6)、その可能性を否定することはできない。もちろん、当時においても技法が画一であったとする必要はなく、同一の文字を繰り返し表現するという発想や効果自体は同じでも、工程としては異なる技法が採用されていた可能性も考えられよう。これらの問題は、資料が増加しその観察を積み重ねることによって、将来的に解決できるはずである。

|

| 挿図6 河北平山三汲出土戈笵 |

「単字模」鋳造法の歴史的意義

最後に、同一の文字を繰り返し表現するこのような鋳造法が、なぜ限られた時期のみにあらわれ、そして姿を消したのかという問題について考えてみることにしたい。

その際に最も重要な手掛かりとなるのは、すでに指摘した、「単字模」に関わると推測される資料の時代的な偏りである(6)。

よく知られるように、殷代以来の伝統的な金文でまとまった文をなすものについては、同じ内容の銘文をもつ一つの青銅器の器と蓋、あるいは器形・紋様・大きさなどの点からセットをなすことを意図して製作されたとみられる青銅器の間であっても、各銘文の文字は必ず異なる人物の書体をあらわしている。これはある種の原則のようなものといえ、少なくとも春秋時代より前では、今のところこれを覆す材料は得られていない。

こうした点において、異なる青銅器のなかに同一字を取り込むことを可能にした「単字模」の性格は、繰り返しを認めない伝統的な銘文のありかたとは全く異なるものであった。その前提には、まず金文そのものに対する根本的な意識の変革があったとみなければなるまい。

このような変化は銘文の書式についても見てとれる。この戦国時代よりも前においては褒賜を記録し祭祀の対象を示す「記念文」が伝統的な銘文の書式であった。ところが、この時期になるとその製作年、製作の際の責任の所在、管理機関、度量衡などを機械的に記した「記録文」へと性格を一変させる。そしてそれは後の秦漢時代へと受け継がれていくのである。

同様な展開は銘文の表現技法にも認めることができる。戦国中期より前にあっては、前掲の字模を利用したものにしても、またそうでないものにしても、その圧倒的多数は鋳造による「鋳銘」であった。ところがその時期を境として、鋳造後の製品に工具で刻み込んだ「刻銘」が主体となるのである。今のところ「単字模」の類例が報告されていない中原地域は、そのような書式と刻銘が他に先駆けて一般化した地域でもある。

「単字模」による銘文鋳造の歴史的な位置付けについては、こうした金文をめぐる歴史的流れの中において初めて鮮明に見えてくるように思われる。金文そのものに対する根本的な意識の変革が、「単字模」という特異な銘文鋳造法を出現させ、またその一方で銘文の書式や表現の仕方までを大きく転換させてゆく。金文の意義がこのように変化する中で、やがてそうした銘文鋳造法そのものが歴史から姿を消していったのである。

後の時代の先駆けとなる新しい変化がさまざまな面であらわれたこの戦国時代は、中国古代最大の画期として理解されている。今回ここでとりあげた「単字模」による鋳造法は、銘文鋳造という殷代以来千年もの歴史をもつ伝統技術が、そうした転換期のなかで最後に生み出した一つの特殊な形態と評価することがきよう。

結びにかえて

いったん刻銘が主流となると瞬く間に鋳銘はその地位を失なう。秦漢以後で鋳銘が見られるのは、もはや鏡や若干特殊な器種のみという有様である。字模による銘文鋳造については、秦漢以後その類例を見つけ出すことすらできない。時が移り、再び金文の鋳造法に関心が向けられる頃には、そうした技術についてまったく知識が失われてしまっていた。そして二一世紀を迎えようとする今日においても、その解決は得られていない。それは今回取り上げた「単字模」についても同じである。

現代に目をやれば、今まさに活版印刷という技術が時代の流れの中で新たな技術に取ってかわられようとしている。数百年もの伝統を持つ技術が失われようとしているその姿に、はるか古代の金文をめぐる歴史を重ねずにはおかない。二千年後の人々が活版印刷という技術の復元に頭を悩ますことのないよう、何らかのかたちでそれを記録・保存することが、われわれに強く求められているのではないだろうか。

【註】

(1)テーマは小文と異なるが、その骨子となるものについては、拙稿「先秦期における単字模鋳造法について−曽侯乙墓出土青銅器群を中心に」『東洋文化研究所紀要』一二九、一九九六年、および「曾侯乙墓出土文・戟の研究−戦国前期の武器生産をめぐる一試論」『東京大学文学部考古学研究室研究紀要』一二、一九九四年にそれぞれ論文の形でまとめてある。参考文献等についても主要なもの以外はそちらを参照されたい。なお資料に対する知見が増えるにつれて、筆者自身の考え方も変化しており、小文を含め、それぞれの内容に多少の出入りがあることを御寛恕いただきたい。小文の内容は現段階の理解にもとづくものである。[本文へ戻る]

(2)方濬益『綴遺齋彝器款識考釋』二−三二、一八九四年成、一九三五年刊、および羅振玉『貞松堂集古遺文』六−一六、一九三一年。[本文へ戻る]

(3)一九世紀清代の印刷職人、 金生が残したという説もある陶製活字が一九六二年安徽省の徽州で発見されている。そのなかには活字そのものに加え、陰文で字の左右が正置となった「字模」が含まれていた(張 金生が残したという説もある陶製活字が一九六二年安徽省の徽州で発見されている。そのなかには活字そのものに加え、陰文で字の左右が正置となった「字模」が含まれていた(張 倫「関於 倫「関於 金生的「泥活字」問題的初歩研究」『文物』一〇、一九七九年)。このことは、これらの活字がこうした字模を用いて反転製作されたことを示しており、ここでの筆者の推定に対する一つの参考材料となる。[本文へ戻る] 金生的「泥活字」問題的初歩研究」『文物』一〇、一九七九年)。このことは、これらの活字がこうした字模を用いて反転製作されたことを示しており、ここでの筆者の推定に対する一つの参考材料となる。[本文へ戻る]

(4)こうした発想につながるものは、前掲羅振玉の表現のなかに読み取ることができる。また白川静氏にもそれを示唆する記述がある(一九九、秦公殷」『金文通釈』三四[白鶴美術館誌第三四輯]、一九七一年、二七頁)。[本文へ戻る]

(5)文中掲載の挿図6には一部矛盾が見られるが、それは原図そのものにある矛盾である。[本文へ戻る]

(6)地域的偏りという点からは、それが南方の周辺諸国、とりわけ呉・越などの諸国に目立つことが、「誤植」のような例(挿図5)もみられることとあわせ注目される。単字模(箔)の採用は、文字を識りそれを記す者と、それを実際に青銅器上に表現(鋳造)する者との分離を可能にしたに違いない。これにより、文字をよく識らない者でも銘文鋳造に関与できるようになったとみるのである。当時、工業生産の様々な面では、政治面での中央集権化の流れと連動して、合理化・分業化・集約化などの動きが急速に進展していた。単字模(笵)による銘文鋳造の出現についても、このような時代的な傾向とその社会的要請という点から考えてみる必要があるだろう。武器や楽器など、同形あるいは相似形のものが大量に必要とされる器種において、この種の類例が多いというのもそれを示唆する事実である。あるいは銘文全体の文字配置を調整する簡便さという面も強調されるべきであろう。[本文へ戻る]

【図版出典】

挿図1 上海博物館商周青銅器銘文選編写組『商周青銅器銘文選』二、九二〇、文物出版社、北京、一九八七年

挿図2 同前をもとに筆者作成

挿図3 中国社会科学院考古研究所編『殷周金文集成』一、三七、中華書局、北京、一九八四年

挿図4 湖北省博物館編『曾侯乙墓』図一六〇および一七二、文物出版社、北京、一九八九年をもとに筆者作成

挿図5 上海博物館商周青銅器銘文選編写組『商周青銅器銘文選』二、五五七、文物出版社、北京、一九八七年、および馬承源『中国古代青銅器』図版一一−三、上海人民出版社、一九八二年

挿図6 河北省文物研究所「河北平山三汲古城調査與墓葬発掘」『考古学集刊』五、一六四頁、図七−二、一九八七年を再トレース

小文執筆のための資料収集に際し、香港大學亜洲研究中心、香港大學馮平山国圖書館、香港中文大學文物館、香港中文大學中國文化研究所、湖北省博物館、および国際交流基金アジアセンターの各機関・団体から多大なる援助を得た。ここに謹んで感謝申し上げる。

|

|